宗介は家の庭を外れて、急な小道を降りていった。少し降りていくと穏やかに波を寄せる汀に出た。小石が波に洗われて丸い形をして転がり、藻の緑に包まれていた。

宗介は波間の漂流物の中に、小瓶に詰まった謎の生き物を拾

う。

「金魚だ!」

いや、金魚ではないだろう。

ポニョは「魚の子」とされているが、どう頑張っても魚には見えな

いし、そもそも親は魚ではない(母親のグランマンマーレが実は巨大アンコウなんて話も……?)。

だが宗介はポニョを見て「金魚だ」と断定し、その後ポニョは金魚、あるいは魚の子であるという前提で進行していく。

老婆のトキは「人面魚だ」ともっとも妥当な指摘をして見せるが、この映画においては少数派だ。映画の初めで宗介が「金魚だ」と規定したから、ポニョはもう金魚なのだ。

『崖の上のポニョ』は子供の視点が貫かれている。世界はまだド

ロドロとした混沌で定まらず、不可解が現象に直面しても驚きは少なく、「そういうものだ」と簡単に受け入れてしまっている。

あらゆる原理が絶対のものとして膠着している大人の視点で見ると、『崖の上のポニョ』はあまりにも渾沌として不可解なもののように映る。物語構造は破綻しているようにすら見えてしまう。

『崖の上のポニョ』は、世界は絶対のものであるという限界を飛び越え、驚くべきビジョンを描いた作品である。

宮崎駿は昨今のアニメ業界が、アジアの下請けに依存している問題を懸念している。駆け出しのアニメーターが良質な原画に接する機会が減っている。アニメ文化の根が日本からアジアに移ってしまう。だからこそポニョは機械の手を借りず、鉛筆だけで、つまり己の手だけで全て描こうと決意したのである。

宮崎駿は昨今のアニメ業界が、アジアの下請けに依存している問題を懸念している。駆け出しのアニメーターが良質な原画に接する機会が減っている。アニメ文化の根が日本からアジアに移ってしまう。だからこそポニョは機械の手を借りず、鉛筆だけで、つまり己の手だけで全て描こうと決意したのである。

「宗介に会いたい」

そう願ったポニョは人間に姿を変えて、大津波と共に地上に飛び出してくる。大津波は港街を飲み込み海底に沈めてしまうと、宗介の乗る車を猛然と追跡してくる。

あの驚くべき大津波と、驚嘆すべき猛烈なエネルギーはまさにディオニソス的である。ポニョが引き起こす津波に物語の脈絡など一切なく、単なる感情の昂りの1つとして描かれている。あまりにも無意味で、恐ろしいまでに気まぐれであり、それでいてあの

エネルギーが街の光景だけでなく映画のすべてを転覆させてしまっている。

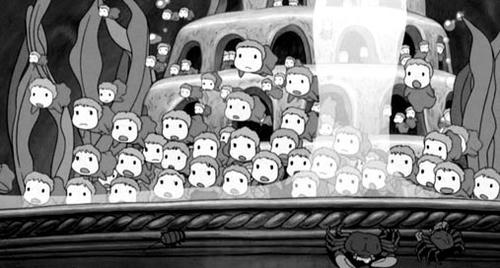

そうして街は水の底に沈んでしまうが、映画は一切悲劇的に描いていないし、通り過ぎる人々の顔にも不安や悲しみは一切見

られない。むしろ洪水という自然災害を1つのイベントとして楽しんでいるように見えて、生き生きと輝いている。

おそらくは日本人的な自然への信頼感がそこにあるからだろう。日本人は自然の浄化能力を強く信じている。水没しても必ず

再生するという安心があるのだ。あるいは、日本人が原型的に持っている粘り強さと打たれ強さが背景にあるのかもしれない。戦時中、空襲の後でも「清々した」と言い切って、何もかも消えてさっぱりした風景を前にしても、決して挫けずむしろ希望を抱く強さだ。

水没した街の風景も、渾沌とした破壊の印象はない。水中の色彩は瑞々しく輝き、水に沈む街は黄昏ではなく再生と浄化を連想させる。水没した街にはデボン紀の生物がレイヤリングされ、生命が新しい力を得た瞬間の活力をそこに描き出している。

宮崎駿は若者が育ちにくい現在のアニメ業界の現状に憂いて、アニメーター養成所を独自に設置し、ジブリのベテランに指導させている。私はあまり詳しくないが、各アニメスタジオで似たような動きはあるらしい。京都アニメでも独自に養成所を開設していた。「儲けたら今度は人材育成」が今のアニメ業界の合い言葉のようだ。

宮崎駿は若者が育ちにくい現在のアニメ業界の現状に憂いて、アニメーター養成所を独自に設置し、ジブリのベテランに指導させている。私はあまり詳しくないが、各アニメスタジオで似たような動きはあるらしい。京都アニメでも独自に養成所を開設していた。「儲けたら今度は人材育成」が今のアニメ業界の合い言葉のようだ。

『崖の上のポニョ』の物語は前後の連なりよりも情緒豊かなエモーションが優先され、映像も常識的な原理を積極的に無視している。

未確認の情報だが、宮崎駿は『崖の上のポニョ』製作中に、フラ

イシャー兄弟の作品を繰り返し見ていたと伝えられる。(

フライシャー・スタジオ:Wikipedia)

フライシャー兄弟とは、1920年から40年ごろまで、短編を中心に多くの作品を制作したアニメーション作家である。1920

年はまだアニメーションの黎明期とも言える時代で、フライシャー兄弟は偉大なる先駆者の一人として挙げられる。当時はウォルト・ディズニーのライバルでもあった。『ポパイ』や『ベティ・ブープ』といった日本でもおなじみのアニメもフライシャー兄弟の作

品である。

フライシャー兄弟の作品を見ると、まるで夢の世界に迷い込んだ心地になる。夢と言っても、「美しく幻想的な」という意味ではない。不可解で不安にさせるほうの夢だ。

フライシャー作品はキャラクターが不可解なメタモルフォーゼを繰り返し、物語は前後の連なりを無視して驚くべきシーンが次々と展開してくる。それでいて感情的な情緒は強く、喜びや悲しみといった感情が花火のように突発的に打ちあがり、何もかもを

飲み込んでしまう。

宮崎駿が本当にフライシャー兄弟を参考にしたのかは不明だが、見比べてみると確かにフライシャー兄弟を思わせる場面が多く見られる。主人公のポニョからして謎の生物だし、魚と人間の中間にある第2形態はさらに不可解なものを強めている。目玉をつけた波が魚の形に変わったり、グランマンマーレは存在自体がアンビリーバボーだ。やはり感情的な動きが通俗的原理より優先して描かれ、ポニョの感情の動きに釣られて大津波が引き起こされてしまうし、その後の水没した街に対して誰も不思議を感じていない。

単にアニメーションそのものへの根源に回帰したとも言えるが、確かにフライシャー的な場面があちこちに見られるようである。

宮崎駿は映画におけるカーニバル的な狂騒を重要視している。だから前後の連なりを無視してダイナミックな感情の奔流を表現してみせたのである。またこれは、日本の古い神話や童話が原理よりも感情の流れを重要視し、感情の動きに世界(自然)が釣られて活動する性質に注目した作りである。

宮崎駿は映画におけるカーニバル的な狂騒を重要視している。だから前後の連なりを無視してダイナミックな感情の奔流を表現してみせたのである。またこれは、日本の古い神話や童話が原理よりも感情の流れを重要視し、感情の動きに世界(自然)が釣られて活動する性質に注目した作りである。

映画『崖の上のポニョ』の製作をする切っ掛けとして、鈴木敏夫プロデューサーが興味深い話しをしている。

発端は、元サイゾー記者をジブリに受け入れたことに始まっている。その記者は恋人に振られたショックで仕事を辞め、アメリ

カに放浪の旅に出ようと考えていた。

それを知らずに鈴木敏夫は「じゃあジブリに来たら?」とこの記者を誘った。

「ジブリに入れるんなら」とこの記者はアメリカ行きをキャンセル

してジブリに就職した。

ところがその後もこの記者は働いている気配を見せない。

「あいつどうしてるの?」

「さあ?」

なんて鈴木敏夫は自分の周囲とやり取りしていたのだが、3ヵ月後驚くべき事件が発覚した。この記者がジブリの女性社員を妊娠させたのだ。しかもこの女性社員は宮崎駿のお気に入りだった女性である

(愛人ではない。念のため)

しかし宮崎駿はこの一件に怒るわけでもなく、むしろ面白がってその記者に話を聞きに言った。そうしているうちにジブリ内で結婚ブームと出産ブームが同時に起き(まあ女の子が多いのだが)、宮崎駿と記者の対話も初めは無意味な雑談だったが、次第に新しい映画の話になり、そのうちにもポニョや宗介といったキャラクターが生まれたと言われている。

(資料:CUT2008年3月号)

『崖の上のポニョ』には『人魚姫』を題材にしている、とされているが『人魚姫』は特に重要視されていない。日本が古来から記憶している異種婚礼の物語を下敷きにしているようだ。異種婚礼の物語は国籍文化問わず悲しい離別が結末となっているが、宮崎駿はこれを祝福の物語、肯定の物語として描いた。

『崖の上のポニョ』には『人魚姫』を題材にしている、とされているが『人魚姫』は特に重要視されていない。日本が古来から記憶している異種婚礼の物語を下敷きにしているようだ。異種婚礼の物語は国籍文化問わず悲しい離別が結末となっているが、宮崎駿はこれを祝福の物語、肯定の物語として描いた。

押井守曰く、『崖の上のポニョ』は高畑勲の影響から完全に解放された映画である。(資料:

鈴木敏夫のジブリ汗まみれ→

「崖の上のポニョVSスカイ・クロラ」)

宮崎駿にとって、映画の文法とは高畑勲であった。宮崎駿は高

畑勲に演出家としての指導を受け、その後もずっと影響を受け続けてきた。映画製作中においても、「パク(高畑勲のこと)さんはこう書かない」と高畑勲の視点を意識し続けてきた。

宮崎駿に変化が現れてきたのはおそらく『千と千尋の神隠し』で

あろう。続く『ハウルの動く城』でもそうだが、宮崎駿自身が持っているビジョンと、高畑から教え込まれた原理との間で激しい葛藤が見受けられた。

『崖の上のポニョ』において、ついに高畑勲の呪縛から解放され

たようである。『崖の上のポニョ』は物語の文法からも映画の文法からも解放され、新しい生命を得たばかりのように瑞々しい感性に満ちている。『千と千尋の神隠し』と『ハウルの動く城』で見られたような生と死が混濁するイメージも『崖の上のポニョ』には見られなかった。

どんな映画にも言える話だが、映画は楽しんだ者の勝ちだ。難しい顔をして批判している人間は多いが、それで作品の本質が変わるわけではない。はっきりいえば単なる自己満足だ。ポニョを楽しんだのは、どうやら多数の普通の観客のようである。

どんな映画にも言える話だが、映画は楽しんだ者の勝ちだ。難しい顔をして批判している人間は多いが、それで作品の本質が変わるわけではない。はっきりいえば単なる自己満足だ。ポニョを楽しんだのは、どうやら多数の普通の観客のようである。

『崖の上のポニョ』は近代的な映画作りの技法も捨てている。いわゆる映画的な俯瞰やローアングル、クローズアップといったよくあるカメラワークだ。そうした手法を切り捨てて、常に正面から絵画の力だけで挑戦している。

『崖の上のポニョ』の映像は独特だ。ある一定以上に詳細な線を一切描いていない。日本のアニメーション特有のものと思われた細密な線画は『崖の上のポニョ』においてはざっくり切り捨てられ、必要最低限の主線だけで物の形を表現している。

一見ぶっきらぼうに放り出したように見える少ない線だが、驚くほどしっかりと形を捉え、質感を表現している。画面構成はシンプルで色彩も抑え気味、台詞は全体を通して少なく、音楽がサイレント映画のように張り付いてくる。

おそらく絵画の素人は「自分でも描けそう」なんて錯覚を抱くだろう。そう思わせてしまう懐の深さと、その一方で素人を全力で遠ざける絵画技術の行き着く先を見せ付けてくれる作品だ。まさに、アニメーターという名の画家が行き着いたある境地である。

半径3メートル以内の材料で映画を作る。というのは宮崎駿の信条だ。映画中に出てくるチキンラーメンはジブリに常備しているものだし、ハムや卵は宮崎駿の弁当の中身だ。言うまでもないが、半径3メートル以内で傑作を作れるのは宮崎駿クラスの天才だけだ。凡百の作家は真似しないほうがいい。

半径3メートル以内の材料で映画を作る。というのは宮崎駿の信条だ。映画中に出てくるチキンラーメンはジブリに常備しているものだし、ハムや卵は宮崎駿の弁当の中身だ。言うまでもないが、半径3メートル以内で傑作を作れるのは宮崎駿クラスの天才だけだ。凡百の作家は真似しないほうがいい。

宮崎駿は映画『崖の上のポニョ』において、それまで築き上げたすべてを切り捨てて製作した。映画はこうであるべき、という刷り込みも切り捨て

たし、過去作品において築き上げたものも切り捨てた。

『崖の上のポニョ』は他のどの作品とも似ていない驚くべきオリジナル作

品だ。宮崎駿は67歳という年齢で既視感のまったくないイメージを作り出し、新たな系譜を映画史に刻みつけた。

その原動力となったのは、それまでに築き上げた驚嘆すべき画歴である。それから人並みはずれた画才と頑固さ。ジブリというブランドが吸い上げる資金力についても忘れてはならない。それら全てが1つになったところに『崖の上のポニョ』という作品がある。

『崖の上のポニョ』はまるで生まれたばかりの

子供のような作品だ。何もかもはじめて接する驚きに満たされている。

『千と千尋の神隠し』と『ハウルの動く城』に描かれた死のイメージの向うにあったのは、意外にも生命誕生のビジョンである。『崖の上のポニョ』は原始の時代のように、新しい生命の輝きに満たされている。

作品データ

監督・原作・絵コンテ:宮崎駿

作画監督:近藤勝也 作画監督補:高坂希太郎、賀川愛、稲村武志、山下明彦

美術監督:吉田昇 美術監督補:田中直哉、春日井直美、大森崇

色彩設計:保田道世 映像演出:奥井敦 編集:瀬山武司

音楽:久石譲 音響効果:笠松広司 整音:井上秀司

主題歌:

『海のおかあさん』

作詞:覚和歌子 宮崎駿(覚和歌子「さかな」より翻案) 作曲・編曲:久石譲 歌:林正子

『崖の上のポニョ』(ヤマハミュージックコミュニケーションズ)

作詞:近藤勝也 補作詞:宮崎駿 作曲・編曲:久石譲 歌:藤岡藤巻と大橋のぞみ

制作:星野康二 プロデューサー:鈴木敏夫

アニメーション制作:スタジオジブリ

出演:奈良柚莉愛 土井洋輝 山口智子 長嶋一茂

〇 所ジョージ 天海祐希 矢野顕子 吉行和子

〇 奈良岡朋子 左時枝 平岡映美 大橋のぞみ

[1回]

[1回]

PR

http://monokuronoanime2.blog.shinobi.jp/%E5%8A%87%E5%A0%B4%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1/%E5%B4%96%E3%81%AE%E4%B8%8A%E3%81%AE%E3%83%9D%E3%83%8B%E3%83%A7崖の上のポニョ