■ 最新記事

(08/15)

(08/14)

(08/13)

(08/12)

(08/11)

(08/10)

(08/09)

(08/08)

(08/07)

(08/06)

■ カテゴリー

お探し記事は【記事一覧 索引】が便利です。

■2013/02/09 (Sat)

評論■

(」・ω・)」うー!(/・ω・)/にゃー!

(」・ω・)」うー!(/・ω・)/にゃー!

Let's\(・ω・)/にゃー!

(」・ω・)」うー!(/・ω・)/にゃー!

Let's\(・ω・)/にゃー!

オープニング主題歌が始まると同時に、画面は【(」・ω・)」うー!(/・ω・)/にゃー!】の文字で埋め尽くされる。【(」・ω・)」うー!(/・ω・)/にゃー!】はオープニング冒頭、地球の画像をバックに登場人物の一人ニャル子さんが連呼する台詞である。オープニング主題歌は声優の阿澄佳奈がニャル子さんというキャラクターとして歌う明るいポップな曲で、ニャル子さん、松来未祐役のクー子の2人が掛け合いを入れる楽しい曲である。ニコニコ動画という場所においては【(」・ω・)」うー!(/・ω・)/にゃー!】とコメントすることが一つの掛け合いであり、『這いよれニャル子さん』という祭りに参加する行為でもあった。

功績を振り返ってみると、第1話の再生回数だけで155万8600回(現在)という数字が出ている。アニメの人気は通常1週間、いや数日で絶えるものだが、『這いよれニャル子さん』に限っては2週目に入っても再生回数が上昇し続け、第1話第2話の両方が同時にランキング入りするという異例のヒットとなった。第1話は無料配信のため現在でも視聴可能で、150万回を越える再生数はニコニコ動画配信のアニメの中でもライバルなき記録である。

第2話以降は60万回と一気に落ち、第3話第4話と50万回40万回と徐々に減っていくが、それでも高いヒット率を保持している。

キャラクターの表現は顔のディティールばかりに集中し、身体へ向けられていない。構図のほとんどが顔面、それも極端なクローズアップで首と額で切り取られ、表情と台詞の芝居だけで物語を進めようとしている。身体の表現も多少は見られるものの、顔面への執着と比べると圧倒的に線の量も影塗り分けの数も減る。全身が動くカットは少なく、カメラがフルサイズからロングサイズなどになると殆どの場合が「止め」、あるいは合成処理でほんの一部が動くだけ、そうでなければ歩きや走りといった教科書的な単調なアクションだけである。

そもそも『這いよれニャル子さん』のヒロインニャル子が、可愛らしいイメージのシンボルである一方、実はクトゥルーに登場するグロテスクな怪物が正体で、そんなおぞましい怪物がハイテンションなギャグを繰り広げるというのが、この作品の笑いの本質ではあるが。

また『這いよれニャル子さん』は様々な作品がパロディとして取り上げられるが、その中身を分類するとゲーム・アニメ・特撮ものに限定され、これらのパロディが笑いを増幅するようには作用しておらず、ジャンル作品にありがちな約束事を披露してそれでお終い、という場合がほとんどである。ユーザーの側に元ネタへの知識がなければ、ただちにそこで起きている笑いの外へと放り出されてしまう。『這いよれニャル子さん』を充分に理解するためには、アニメやゲーム、特撮といった作品へのある程度の知識が必要だし、その笑いもジャンルに対するアンチテーゼ的な笑いではなく、元々よく知られているパロディのパターンをなぞっているだけで笑いの構築方法に革新的な野心は感じられない。ネット上で散乱しているスラングをただ羅列しただけの部分もあり、それは笑いを求めているというより、気分の同調を求めている、といった感じだろうか。

この身体感覚の希薄さは、近年のアニメ/漫画業界におけるキャラクターデザインの考え方を強く反映させた姿である。

ここ10年ほどのキャラクターデザインの歴史を俯瞰して見ると、その労力のほとんどが顔面のみに費やされている。輪郭の淵をどうなぞるか、眼の丸みをどのように設定するか、髪の毛の線のどこに個性を出すか――。顔面のカスタマイズパーツをひたすら増やし続けた一方、身体の表現はせいぜい高身長と低身長、これにバストサイズを掛け合わせただけだ。

またもう一つ、現実世界で身体を意識する機会が減った。単純に体を動かさなくなった。体を動かしても手や足、あるいは腹や腰といった身体への感性が弱くなり、意識の殆どが顔面ばかりに集中するようになった。顔しか意識しないし、顔しか見ない、そういったところだろうか。

アニメのキャラクターへの関心も、様々なユーザーの声を聞いてみても身体へ注意が向けられることはなく、専ら顔だけに集中している。そのヒロインの顔が好むか好まないか、出来のいい悪いもテクニカルな議論へは発展せず、自分たちの好みの通り線が引けているかで終わってしまっている。

顔とオッパイしか見ていない。そんな感じだろうか。

『這いよれニャル子さん』はそんな近年のアニメユーザーの考え方に寄り添った描き方をした作品だと言える。

物語には大きな波はなく、平坦な展開はキャラクター達が冒頭の地点から大きく移動するということもない。この平坦さをごまかすように余白をネタで埋めている感じだろうか。およそ20分という尺を持ちながら、この時間の中で有意義なプロットは少なく、キャラクター達が主体的な意思を持って物語を進行・変化させる事例は少ない。

構成の方法も良くない。

第6話『マーケットの中の戦争』は誘拐された八坂真尋の母・頼子を救うため、ルルイエランドを目指すが、誘拐の原因が新ゲームハードの開発だったとわかり、何事もなかったかのように帰ってくる。このエピソードは17分という中途半端な長さで終わり、ここでアイキャッチが挟まれ、強引に突っ込むがのごとくBパート海辺の話が始まる。

物語の構成として第6話はルルイエランドのエピソードをしっかり描き、このエピソードの中で起承転結をしっかり描くべきだろう。もしも海辺のエピソードを突っ込むことにそれなりの蓋然性があれば了解できるが、ここに充分な意義はなく、「語るものがなくなって時間が余ったから次回の話を突っ込んだ」とそんなふうに見えてしまう。

なぜならこの作品は「お祭りアニメ」だったからだ。ただ一方的に配信されてくる作品ではなく、お祭りアニメとしてユーザーが参加できることにこの作品の価値はあった。

ニコニコ動画では始まると同時に【(」・ω・)」うー!(/・ω・)/にゃー!】のコメントが乱舞する。本編に入ってもそのテンションは変わらず、登場キャラクターより激しくネタに突っ込み、笑いの場面ではユーザーたちが率直な反応を見せる。終わるまで決してコメントが絶えることはない。ただ羅列されているだけの収まりの悪いネタでも、ニコニコ動画のユーザーたちがコメントで補完していく感じだ。

そう、『這いよれニャル子さん』はお祭りアニメだったのだ。

アニメユーザーはお祭りが大好きだ。イベントが大好きだ。彼らは常にお祭りやお祭りのような騒ぎが起きないかアンテナを張り続けるし、機会あらば自分たちの手でお祭りを作ろうと活動を始める。

押井守は『パトレイバー』のビデオシリーズを制作してから後に、このように語っている。

「アニメファンはお祭り騒ぎをするための作品が欲しかったんだ」

アニメの場合、作品の質が良いからヒットして社会現象を起こす、という場合ももちろんあるのだが、それとは別で、品質がどうこうとはまったく別次元のところで、お祭りの切っ掛けのための作品を求めている。作品やキャラクターをネタに、大騒ぎしてやろう、というわけである。

2012年は『這いよれニャル子さん』がお祭りアニメとして選ばれたのだ。

『這いよれニャル子さん』は決してベストなストーリーではないし、キャラクターもベストではない。アニメファンはいつもベストなものを求められているわけではない。むしろハイレベルな作品を制作し続ける制作会社にアンチと呼ばれる批判するだけの迷惑ユーザーが大量につきまとう。こうしたアンチユーザーは『這いよれニャル子さん』のような作品はまず攻撃しない。

『這いよれニャル子さん』はニャル子さんというヒロインが可愛くてアイドル的な人気が発生したわけではない。感動的な物語がそこにあるわけではない。品質の良し悪しでいえば、少々劣るというくらいだ。

それでも『這いよれニャル子さん』がヒットしたのは、その親しみやすさだ。裏表のない明るいキャラクターたち。ネットスラングを多用した台詞は、今のユーザーの感性に密着し、面白くはなくとも強い親しみを感じただろう。『這いよれニャル子さん』は今のアニメユーザーの感性と親和性が高く、これをさらに増幅させ勢いをつける効果を持っていた。

そんな中で、アニメだけが突出した勢いを持っている。デフレ不況の最中でありとあらゆる消費が落ち込んでいるという中で、アニメだけがこの10年間、経済規模を右肩上がりで上昇させ続け、文化としての基盤を強力にしている。

その理由は――音楽に限っていえば時代の変化を完全に見落としたからだ。例えば今は若者でも政治に強い関心が向けられている。社会問題も多い。歌はその時代の感情を掬い上げ、時代のシンボル的なものになる。どんな時代でも若者が歌を口ずさむのは、歌がその時代の感情を率直に捉え、時代を動かす原動力として遠からずの影響を与えているからだ。しかし今は音楽といえば、ただただ「頑張れ!」「会いたい!」と空虚に連呼しているだけである。これだけ社会が大きく動き、若者が政治的な視点を持ち始めているのに、それをシンボルとする流行歌が誕生しない。アーティストと呼ばれる人達も時代を象徴する音楽を作ろうとしない。今の時代を掬い上げようという人もいない。これだけでも異様な時代だと言っていい。

そうした最中でもアニメがヒットを飛ばせるのは、いつも若い時代に寄り添っていて、若い時代の感性を的確に掬い上げているからだ。しかもそれを、上から目線で供給されたものではなく、ユーザーと同じ目の高さで、今のアニメユーザーが抱えるコンプレクスや願望を率直に映像化しているからだ。自然体でいられたから、アニメは時代の壁を乗り越えてトップランナーになれたのだ。

『這いよれニャル子さん』は2012年を象徴する作品に選ばれた。その理由はやはり今の若い感性と一体でいることができて、しかもそれが自然体だったからだ。

もっともこのブームはネット上だけの盛り上がりで、それ以上外に広がることはなかった。『らき☆すた』のように現実の風景を舞台にしなかったから、現実世界に祭りを移す機会がなかったのだろう。

だがネットだけとはいえ、ブームの大きさはなかなか強烈だった。2012年のシンボルとして『這いよれニャル子さん』が発した言葉の数々はアニメユーザーの中に強い痕跡を残しただろう。

このブームは一度は沈静したが、間もなく第2期放送が始まる。そこでニャル子さんのお祭りがいま一度再現され、あるいは前回より大きなうねりになる可能性すらある。期待して注目しよう。

PR

■2013/02/07 (Thu)

評論■

ソードアート・オンライン。

それは果てなき空に浮かぶ鋼鉄の城。そこでは社会を構築する上での全てがあった。統率者がいて、街があって、文化と交易があり、街から出ると未開の森が文明の介入を阻んでいる。その森の深い所を突き進んでいけば、未知なる悪鬼が作り上げた醜悪なる建造物がひっそりと佇み、冒険者たちがやってくるのを声を潜めて待ち受けている……。

しかし、ソードアート・オンラインは現実ではない。コンピュータープログラムが見せかけたまやかしだ。あの空に浮かぶ城も、そこで見て触れて感じられるあらゆるものが全てウソ。虚空に浮かんでいるのは虚構である。

しかし、交わされるドラマだけはホンモノ――。

ファッション・ファンタジー

『ソードアート・オンライン』はリアルな世界ではない。あくまでもゲームプログラムの中という前提で作られている。つまり物語の中においても虚構である、と全ての登場人物が知っている上で話が進められている。またこの認識は視聴者や制作者の間にも同時に共有された事実である。

だから『ソードアート・オンライン』は、ファンタジーを描く上で必要なあらゆる考証を一切無視して構わない、という究極のご都合主義を生み出した。

あくまでもゲームの世界での話。だから現実世界ではあり得ないようなファッションやアイテムが登場してきても、平然と受け入れられるのだ。

ゲームに限らず、日本が制作したファンタジーにはろくなものがない。使い手の2倍はありそうな巨大な剣を平気で振り回し、防具として有用ではない巨大な肩当て、不用意に露出度の高い女性キャラクター。中世を舞台にしているのにかかわらず、主人公クラスのキャラクターは髭など1本も生えないどころか、髪の色を自由に染めて逆立てたりなど、あまりにも現代的なファッションを謳歌している。風景の描き方も良くない。作り手がちゃんと西欧に赴いて研究していないから、建築に文化を感じない、自然に風土を感じない、総じて言えばそこにあるべき文化や歴史の重さを一切感じない。同時にそこにあるべき“汚さ”も描いていない。単純に“中世風”といっても様々だし、当然その以前から連なる文化をそこに描き出せていなければ“描けている”とは言えない。「ファンタジーってこんな感じ?」という程度の認識で、何となく描いているからそうなる。ファンタジーを知らない人間がファンタジーらしきものを描いているだけに過ぎない。

ゲームの世界ではキャラクターの立ち絵1つ1つが宣伝イメージになるから余計誇張してありえないような衣装や風景が描かれてきたが、それが和製ファンタジーのデタラメさのタガを外し、デタラメを許す土壌を作ってしまった感じがある。

“本当のファンタジー”とは何か、と言われれば一つの学問である。きちんとファンタジーを描こうとしたら、文学的な才能の他に、考古学、民俗学、人類学の充分な知識とフィールドワークが必要になる。この研究的姿勢なしでファンタジーを描こうとしても、間が抜けた“なんちゃってファンタジー”にしかならないし、日本人が過去描いてきた全てのファンタジーは偽物だ。

『ソードアート・オンライン』もこの“なんちゃってファンタジー”の一つにすぎないわけだが、この作品の場合、“飽くまでもオンラインゲームの中の出来事”という前提の上で風景がデザインされている。ゲームの中に過ぎないのだから、“なんちゃって”でもいい、という正当化する理由を生み出したのだ。

『ソードアート・オンライン』の世界も、これまで日本人が積み重ねてきたデタラメファンタジーの系譜の一つだ。意匠にこだわりすぎの観賞用実用用の区別のないアイテム、実用性皆無の派手な衣装。女性の衣装は全体が真っ赤だったり、肩を剥き出しにしていたりと、ファッションにこだわり過ぎている感じがある。

風景の描き方も何となくファンタジーっぽい気分だけで描かれているから、質感がツルツルしているし、少し工夫 して密度を増やそうとしているが、その描き方に文化の重さを感じない。地形に特徴がある世界観で、大きなロフトのようなステージに独立した街やフィールドが描かれているが、このロフトの世界はロングサイズで見た時だけに限られ、その中間部分にどんな道のりがあるのか、残念なことに最後まで描かれなかった(この途中過程の風景が描けていれば、そこだけでもこの作品特有の風景が生まれたのに)。

して密度を増やそうとしているが、その描き方に文化の重さを感じない。地形に特徴がある世界観で、大きなロフトのようなステージに独立した街やフィールドが描かれているが、このロフトの世界はロングサイズで見た時だけに限られ、その中間部分にどんな道のりがあるのか、残念なことに最後まで描かれなかった(この途中過程の風景が描けていれば、そこだけでもこの作品特有の風景が生まれたのに)。

しかし『ソードアート・オンライン』はあくまでもゲームの中でのお話だから、という前提がこのデタラメの全てを受け入れ、さらに和製ファンタジーのいい加減さの全てを受け入れ、超克した作品といえる。『ソードアート・オンライン』は和製ファンタジーの新しい次元に引き上げた作品だ。これからは時代考証云々よりも、よりイメージを優先したファンタジーが描かれるようになるだろうし、「ゲーム中です」という口実を作っていれば全部許される。

またこの作品は、世間的にもっとも喧しい批判である「現実と非現実の区別が~」といった言論をはじめて乗り越えた作品だった。

オンラインゲーム、虚構の世界でのお話に過ぎないが、キリトやアスナはその中で日々を積み重ね、感情を交わし、葛藤し成長した。このテーマについて、作品はあまり深く突っ込まなかったが、実際のゲームでも、虚構でありつつもその時間は決して無駄ではない。そこには間違いなく(作り手と受け手双方に、あるいはそこで交わされる友人との対話の中に)人間的な感情があるからだ。

さらに『ソードアート・オンライン』はゲーム中での死がそのまま現実の死に繋がる、という厳しいルールを設けている。第3話「赤鼻のトナカイ」でサチが死が怖いからゲームから逃げだそう、と言い出す。しかし現実でもそのルールは変わらない。ゲームの中であっても、そこで交わされる感情も、死も現実とさほどかわらないという事実を突きつけているのである。

もっとも、現実と虚構に関する議論についてほとんど追求されなかったが、この1点においても超克した作品であると言える。

コマーシャル・ドラマ

アニメーションとしては丁寧にキャラクターの表情を描いた作品と言えるが、ストーリーに目を向けると、お粗末というしかなかった。プロットは合理的とは言えず、アニメーターが丁寧に描き出したキャラクターの感情はひたすら空回りして、どこまで進んでも物語の中心点が見えず、不用意に脇道に逸れ続け、ある日突然何の前ぶりもなくクライマックスがやってくる、といった有様だった。合理性のないプロットの上にいくらうまい芝居を乗せても、感情はその上を滑っていくだけで力を込めれば込めるほど空々しいものになってしまう。

物語の冒頭、第1話と第2話にはそれなりにドラマの連結が感じられた。第1話において、突然ゲームの世界に閉じ込められ、脱出不可のデスゲームが始まったという経緯をなかなかの緊迫感のもとに描き出した。

第2話は第1層目のボス攻略が物語の中心となった。大人数でパーティを組み、ボス戦に挑む。その最中に犠牲者を出し、これが原因でコミュニティに対立が起きて、結果キリトが進んで悪役を演じるようになる……。この選択で、キリトは『ソードアート・オンライン』の世界でも異端の存在となってしまう。

この第1話第2話には物語の導入部として、その世界に何があるのか、どんな困難が待ち受けているのか、物語世界を知る上での必要なルールなどの解説を絡めながら、率直な人間の葛藤が描かれていた。

が、第3話に入って物語は突然飛躍する。

第3話「赤鼻のトナカイ」。キリトはわずか5人のギルド《月夜の黒猫団》と会い、一緒に冒険しようと誘われる。この時、キリトのレベルは40。前回、まだ第1層を彷徨っていたはずなのに、いきなり話は飛んでキリトはその物語内でも強豪プレイヤーに成長していた。この段階で、前回前々回との連続性がいきなり途切れてしまう。

第3話「赤鼻のトナカイ」。キリトはわずか5人のギルド《月夜の黒猫団》と会い、一緒に冒険しようと誘われる。この時、キリトのレベルは40。前回、まだ第1層を彷徨っていたはずなのに、いきなり話は飛んでキリトはその物語内でも強豪プレイヤーに成長していた。この段階で、前回前々回との連続性がいきなり途切れてしまう。

話は進み、《月夜の黒猫団》はそれなりの財産を作り、そろそろ家を持とう、という話になる。リーダーがお金を持って第1層へ。その間、仲間たちはリーダー不在の間にもう一稼ぎしようと、迷宮に挑むのだが、なぜかここで彼らは「いつもより一つ上のレベルの迷宮」を目指したのだ。

この段階で、キリトはなぜ止めなかったのか。リーダー不在の間に迷宮へ挑む、という展開も不可解だが、さらにレベルの高い迷宮を選ぶという展開も不可解だ。お話の流れとしておかしい。

キリトは不穏な顔を浮かべるが、なぜか強力に止めようとしない。しかも彼らが選んだのは第27層の迷宮区だ。その手前の場面で、攻略組がやっと28層に到達した、という話をしていたから、現時点でほぼ最高レベルの難易度のダンジョンに入ったのだ。不自然極まりない。本来ならここで行くか、行かないか、といった議論が起きるはずだろうし、行ったものの不安になって逃げ出す、強すぎる敵にやはりかなわないと知る、といった展開も描かれるべきだっただろう。しかしそこにあるべき描写や感情的な流れがざっくり切り落とされ“場面”だけが描かれてしまった。

この次に、《月夜の黒猫団》が全滅するという悲劇が起きるのだが、何一つ感情的に訴えるもののない場面になってしまっていた。それぞれのキャラクターのドラマを描かなかったから、死ぬ場面だけ描かれても見ている側はどう感じていいかわからない。悲劇が何となく白々しいものになってしまっている。

この場合、どう描けばよかったのか。まずダンジョンに潜るか潜らないか、といった議論を描くべきだっただろう。その結果としてキリトが充分納得できる理由や状況があれば、視聴者はキリトと同じ感覚で《月夜の黒猫団》の判断を受け入れただろう。

次にトラップの場面。《月夜の黒猫団》全滅の悲劇がなぜ悲劇に見えなかったのか。それはあたかも用意された段取り通り自ら進んでトラップに引っ掛かったようにしか見えなかったからだ。一言率直に言うと、「わざとらしく」見えたから悲劇に感じなかったのだ。こういった場面の場合、「誰にも落ち度のない」ところを描かなければならない。誰にも落ち度はなかった、しかし結果として“思いがけず”トラップに引っ掛かってしまい、“理不尽な”悲劇が起きてしまった。無論のこと、これからどんな事件が起きるのか、見ている側に悟られてはいけない。視聴者がショックを受けるくらいがちょうどいい。

単純にドラマとしての流れを描くこと。そこに至るまでの物理的経緯をきっちり描き、キャラクターの感情を誰にもわかる描写でくっきりと描く。これは物語創作の基本だが、『ソードアート・オンライン』は全体においてこの基本が欠落していた。ただ、“場面”だけがあり、“感情”だけがそこに描かれていた。

単純にドラマとしての流れを描くこと。そこに至るまでの物理的経緯をきっちり描き、キャラクターの感情を誰にもわかる描写でくっきりと描く。これは物語創作の基本だが、『ソードアート・オンライン』は全体においてこの基本が欠落していた。ただ、“場面”だけがあり、“感情”だけがそこに描かれていた。

クライマックスを描くための経緯を描か なくてはならない。例えば、画面に走っている男の姿が映っているとしよう。ただ走っているだけでは、何のドラマを感じない。「がんばれ!」と思わない。ただ漠然と走っている男の映像だ。

なくてはならない。例えば、画面に走っている男の姿が映っているとしよう。ただ走っているだけでは、何のドラマを感じない。「がんばれ!」と思わない。ただ漠然と走っている男の映像だ。

が、その前段階に、今まさに処刑されようという友人がいて、その友人のために走っている、という経緯があればどうだろう? 走っている男性の映像を見て「がんばれ!」と食い入るように見るだろう。『ソードアート・オンライン』は、全体においてその“経緯”が全く描かれなかった。“場面”“感情”だけを描くのだったら、もう25分という尺すらもいらない。ただのコマーシャルだ。

第3話「赤鼻のトナカイ」は『魔法少女まどか☆マギカ』で例えると、(同じく)第3話での巴マミの死に相当するくらいの重要な場面であったはずだ。一人の少女の死が、キリトの心理に異常に突き刺さり、以後トラウマを抱えて生きていくことになる……。しかし全体を通してみても、そうはなっていなかった。作り手も、そういった意識なくこのエピソードにそこまでの重要度は与えなかった。

「この世界が生まれた意味、私みたいな弱虫がここに来ちゃった意味、そして君と私が出会った意味を見つけてください」

サチはキリトへこんなメッセージを残す。何かしら曰くがありそうな、もしかしてこれが作品の裏テーマではないのか、と色々推測したくなる台詞だが、この台詞にも伏線としての効果はなく、その他のヒロインたちと同じく、使い捨てられた台詞になってしまった。

インスタント・ヒロイン

それ以後の物語は、ゲーム攻略のお話というよりむしろヒロインとの交流が中止になる。全部で99層という壮大なフィールドを持つ舞台だが、そのどこで起きている物語か、などもはや誰も気にしていないし、気にしなくてもいいという状況になってしまった。ただヒロインが登場し、それなりの活躍を見せ、キリトはその介在者としてほんの少々の助力をするだけである。主人公としてのイニシアチブはない。キリトはもはやゲーム攻略に邁進する1人ではなく、客観的にはヒロイン攻略に腐心するだけの人間にしか見えなくなってしまった。

第4話「黒の剣士」ではビーストテイマーであるシリカが登場する。使い魔であるピナが死に、蘇生のためにキリトが助力する。

第4話「黒の剣士」ではビーストテイマーであるシリカが登場する。使い魔であるピナが死に、蘇生のためにキリトが助力する。

第5話「圏内事件」第6話「幻の復讐者」ではヨルコが登場し、圏内で起きた不可解な殺人事件の謎解きに挑む。ここで血盟騎士団に加わり攻略組として邁進するアスナが登場する。

第7話「心の温度」ではリズベットが登場する。キリトが今以上に強力な武器を手に入れるために、雪山のドラゴンに挑む。結果として、キリトはうんこソードを入手する。

第8話「黒と白の剣舞」と第9話「青眼の悪魔」。ついにアスナ攻略。

第10話「紅の殺意」。アスナとの結婚が決まる。

4話以後の物語を俯瞰して見ると、『ソードアート・オンライン』はヒロインたちのお話というしかない。実際、「ヒロインについて」描かれたお話しかない。こうして見ると、第3話に登場したサチも、このヒロイン攻略の物語の1つのように見えてしまい、より重要度が希薄に思えてしまう。

しかもこのヒロインたちは、この後の展開に何ら貢献することはなく、完全な使い捨てヒロインであった。まさに、インスタントヒロインである。

長い物語にはどんな意義があるのか。もちろん、作家が最終的に描きたい一つの場面、あるいは感情を最高のものにするために長い物語はある。クライマックスのためである。たった1つのクライマックスをより感情的な1シーンにするために、“必要な経緯”として長い物語が描かれるのだ。(1ストーリー、1クライマックス)

長い物語にはどんな意義があるのか。もちろん、作家が最終的に描きたい一つの場面、あるいは感情を最高のものにするために長い物語はある。クライマックスのためである。たった1つのクライマックスをより感情的な1シーンにするために、“必要な経緯”として長い物語が描かれるのだ。(1ストーリー、1クライマックス)

第4話から第12話までのかなり長いエピソードはまったく無駄ではない。ヒロインの物語という形式を持ちながら、物語中のルールを順当に解説されていた。第4話では不正行為を犯すとカーソルが黄色に変わり、殺人者は赤に変わる。また第4話では「ピナの心」というアイテムが登場するが、これは第12話「ユイの心」に繋がってくる。

第4話から第12話までのかなり長いエピソードはまったく無駄ではない。ヒロインの物語という形式を持ちながら、物語中のルールを順当に解説されていた。第4話では不正行為を犯すとカーソルが黄色に変わり、殺人者は赤に変わる。また第4話では「ピナの心」というアイテムが登場するが、これは第12話「ユイの心」に繋がってくる。

第5話ではデュエルについて。デュエルとは何か、から裏ルールまで解説される。

第9話では片手剣、両手剣がスキルという扱いであることを。

『ソードアート・オンライン』は飽くまでもゲームの世界であり、それなりに独特なゲームルールを持っている。物語と解説のバランスがよく、視聴者がどこかでそのいずれかを見失うことはなかった。

『ソードアート・オンライン』は飽くまでもゲームの世界であり、それなりに独特なゲームルールを持っている。物語と解説のバランスがよく、視聴者がどこかでそのいずれかを見失うことはなかった。

物語をクライマックスへ導くためには、その物語上にどんな約束事があるのかを知らなければならない。それぞれのキャラクターにどんな事情があるのか、どんな約束事があってキャラクターの限界が制限されているのか。そういった一つ一つを積み重ねた上にクライマックスが構築される。そのキャラクターが抱えている葛藤を知っているからその結末が盛り上がる。その世界にある約束事があり、それがキャラクターを縛り付けているから盛り上がる。キャラクターの背景を知ること、物語上の約束事を知ること、(あるいは知らせること)これがクライマックスを描く上で欠かせない重要なプロセスなのである。

が、これらの設定の数々も実はあまり重要ではなかった。では、『ソードアート・オンライン』という作品のクライマックスにおいて、唯一重要だった場面はどこなのか?

ソードマスター・キリト

ここである。

ここである。

第10話「紅の殺意」。この最初の場面で、キリトとヒースクリフが対戦する。キリトは猛然と両手剣を繰り出し、ついにヒースクリフを圧倒する――が、不可解な現象が起きる。一瞬世界が止まったような感覚が襲いかかり、ヒースクリフの盾がキリトの剣の切っ先へと移動する。

これがヒースクリフ=茅場晶彦を決定づける唯一の証拠であり、クライマックスを描くため機能した唯一の場面である。

他の様々な設定や、多すぎるヒロインたちは、実はクライマックスを描く上でほとんど意味はなかったし効果もなかったし機能もしていない。しかもこのヒースクリフとの対戦という場面は、他の場面と比較するとあまりにも印象の弱い場面で、第14話「世界の終焉」で蒸し返されるが視聴者の殆どが「そんな場面あったっけ?」ときょとんとした印象だった。

他の様々な設定や、多すぎるヒロインたちは、実はクライマックスを描く上でほとんど意味はなかったし効果もなかったし機能もしていない。しかもこのヒースクリフとの対戦という場面は、他の場面と比較するとあまりにも印象の弱い場面で、第14話「世界の終焉」で蒸し返されるが視聴者の殆どが「そんな場面あったっけ?」ときょとんとした印象だった。

それに、キリトがなぜヒースクリフ=茅場晶彦という結論に達したのか、思考の経路が見えてこない。といより思考の経緯がまったくなく、唐突にそう思ったから、で全て片付けられてしまった。それまで様々な設定やエピソードがあったわけだが、ヒースクリフ=茅場晶彦説を裏付ける有機的なファクターが一つもなかった。推理小説で例えると、主人公である探偵が、突然根拠もなく「犯人はこの人だ」、と思ったから事件解決、という感じである。

それに、キリトがなぜヒースクリフ=茅場晶彦という結論に達したのか、思考の経路が見えてこない。といより思考の経緯がまったくなく、唐突にそう思ったから、で全て片付けられてしまった。それまで様々な設定やエピソードがあったわけだが、ヒースクリフ=茅場晶彦説を裏付ける有機的なファクターが一つもなかった。推理小説で例えると、主人公である探偵が、突然根拠もなく「犯人はこの人だ」、と思ったから事件解決、という感じである。

ということは、キリトがヒースクリフ=茅場晶彦と気付くのは、あの場面でなくてもよかったのだ。もっと早くでもいいし、遅くでもよかった。しかし早かろうが遅かろうが、真相が明かされた時の唐突感は変わらなかっただろう。これまで積み上げてきたどんな設定も、ヒロインたちも、このクライマックスを描くために何一つ貢献してこなかったのだから。どんなタイミングであったとしても、唐突感は変わらず、「あたかも打ち切り作品のようだ」というイメージは変わらなかっただろう。

もしも、それまでに積み上げた設定やヒロインたちの証言が、ヒースクリフ=茅場晶彦というたった1つの事実を浮かび上がらせるためのヒントとして機能していて、ヒースクリフの正体がまさにあのタイミングでしかなかった、となれば作品への印象はがらりと変わっただろう。しかし作品の作り手は、明らかにそのように作らなかった。物語創作の基本を知らなかったからだ。物語のクライマックスが何でどのタイミングで発生するのか、もっと言えばこの原作を通じて自分たちが何を描きたいのか、これを見定めずに現場だけを進行させてしまったから、結末にエモーショナルな躍動を感じることができず、漠然とした印象のまま終わってしまったのだ。

『ソードアート・オンライン』の作り手は、結末だけではなく全体において、“経緯”を描くことに無頓着だった。

第5話「圏内事件」の冒頭、あの頃からすっかり様変わりしたアスナが再登場し、大胆極まりない作戦を提案しているが、この詳細について描かれることはなかった。視聴者はアスナがどれだけの力量を持ち、人を動かす能力を持っているか知るチャンスを失った。後に血盟騎士団が組織として動脈硬化を始めている、と語られるが、それがどのようなものなのか、具体的な内容を知ることができなかった。

第5話「圏内事件」の冒頭、あの頃からすっかり様変わりしたアスナが再登場し、大胆極まりない作戦を提案しているが、この詳細について描かれることはなかった。視聴者はアスナがどれだけの力量を持ち、人を動かす能力を持っているか知るチャンスを失った。後に血盟騎士団が組織として動脈硬化を始めている、と語られるが、それがどのようなものなのか、具体的な内容を知ることができなかった。

第6話「幻の復讐者」は前回から続く「圏内事件」の解決篇で、推理ものらしくグリムロックが理由を語るが、アスナのたった一言で論破されてしまう。それまでの感情的な経緯が描かれていないから、なぜアスナの一言がグリムロックが脳内で考え出したロジックの隙になったのかわからない。

第9話「青眼の悪魔」では唐突に「なぜ片手剣なのか」という話題を始める。もっと早くから片手剣というものがスキルであることを語っておくべきだ。これだと両手剣スキルを披露するために無理やり話題をそこに持って行った、という印象しかない。

第10話「紅の殺意」ではアスナの護衛だったクラディールが実は殺人集団ラフィン・コフィンの メンバーであることが明らかになるが、話の進め方が強引だ。一応伏線として、第8話にラフィン・コフィンのメンバーが登場するのだが、あの一場面では意味がわからないし、伏線として機能していない。伏線のつもり、でしかない。キリトとアスナの恋愛を成立するために、無理やり「そういう設定にした」という印象でしかない。

メンバーであることが明らかになるが、話の進め方が強引だ。一応伏線として、第8話にラフィン・コフィンのメンバーが登場するのだが、あの一場面では意味がわからないし、伏線として機能していない。伏線のつもり、でしかない。キリトとアスナの恋愛を成立するために、無理やり「そういう設定にした」という印象でしかない。

第12話「ユイの心」ではユイがソードアート・オンラインを構築するプログラム、カーディナルの一部であることが明らかにされるが、やはり唐突だ。なぜ突然に覚醒したのか、ここでもやはり“経緯”が描かれていない。キリトでも勝てない強敵が現れ、さらに強い力を持ったユイがこの強敵を倒すのだが、話の流れが中学生の考えたバトルものみたいだ。話がご都合主義にしか見えなくなっている。

第13話「奈落の淵」ではニシダというキャラクターが登場する。東都高速線の保安部長を務め、ソードアート・オンラインのセキュリティを担当していた。恐らく、このキャラクターと登場エピソードが『ソードアート・オンライン』全体を通してみても問題ありだった。何せ、登場した意味がない。最初の方なら消費エピソードも許されるが、物語は後半の後半、間もなくクライマックス手前という場面である。このタイミングでゲームのセキュリティ担当者が登場するのだから、かなり大きな意味がある伏線かと思って見るのだが、ニシダはこの場面だけの登場人物で、セキュリティ担当者としてゲームのシステムに言及することもなく、茅場晶彦について語ることもなく、何事もなかったかのように目立つだけ目立って物語から退場した。ニシダを登場させた理由を聞きたい。

以上のように『ソードアート・オンライン』には作り手側にあまりにも落ち度がある。なぜこうなったのか、理由を問うまでもなく物語の語り手がいなかったからだろう。ストーリーテラーの不在だ。

ゲームがプログラムの専門家だけ集めれば良い作品ができるわけがないのと同じように、アニメも絵の巧い人間だけを集めれば良い作品ができるわけではない。『ソードアート・オンライン』には物語創作のプロフェッショナルが不在だった。

知識もない、技術もない、経験もない、さらには才能もない、そういう人間がいかに力一杯の情熱を振り回しても、それが的を当てることなく無駄に空転するだけだ。結果なんて出せるはずもない。力一杯手を振りかざしてもそのぶん無駄に消耗するだけ。情熱の炎をどれだけ熱く燃やしても、発電するほどタービンを回すことはない――才能と経験という歯車が間に一つ抜けているからだ。

ストーリーテラーの不在

『ソードアート・オンライン』はアニメーションとしてみると、全体を通して高い品質を維持した作品であると言える。キャラクターデザインもいい。キャラクターの人気は非常に高く、キャラクターの人気=作品の人気といえるくらいだ。衣装デザインはどれも美しく、虚構の世界に過ぎないから、と思い切ったデザインであった。

『ソードアート・オンライン』はアニメーションとしてみると、全体を通して高い品質を維持した作品であると言える。キャラクターデザインもいい。キャラクターの人気は非常に高く、キャラクターの人気=作品の人気といえるくらいだ。衣装デザインはどれも美しく、虚構の世界に過ぎないから、と思い切ったデザインであった。

際だって素晴らしかったのは声優の演技だ。キリト役の松岡禎丞、アスナ役の戸松遥の情熱的な掛け合いは引き込まれるところが多く、『ソードアート・オンライン』を実際よりも確実に見栄えのいいものにしている。

際だって素晴らしかったのは声優の演技だ。キリト役の松岡禎丞、アスナ役の戸松遥の情熱的な掛け合いは引き込まれるところが多く、『ソードアート・オンライン』を実際よりも確実に見栄えのいいものにしている。

だがこのアニメーターによる美しい描写や、声優の素晴らしい演技を支え、方向付けしていくための思考が完全に欠落していた。全体をマネジメントする才能の欠落というか。ある種、総監督の存在しないアニメ、いや総監督としての発想が欠落していたアニメだったと言えるだろう。現場だけがあったアニメ、だった。

もちろんのこと、ストーリーテラーの不在は『ソードアート・オンライン』に限った問題ではない。業界全体が、ストーリーテラーに対する理解が低く、物語の作り方についてないがしろにしてきた。

近い将来、アニメ業界は現場だけで制作する発想だけでは限界にぶち当たるだろう。まずユーザーが飽きる。美少女キャラのパンチラだけでいつまでも興味を引けると思ったら大間違いだ。制作費をもらって現場を押し進めるだけでは間もなく壁にぶち当たって、この躓きがうっかりすると業界を崩壊するかも知れない。

アニメをもっとエモーショナルな文化にするためにも、ストーリーテラーの不在を自覚し、才能の発掘と育成について考えるべきだろう。

それは果てなき空に浮かぶ鋼鉄の城。そこでは社会を構築する上での全てがあった。統率者がいて、街があって、文化と交易があり、街から出ると未開の森が文明の介入を阻んでいる。その森の深い所を突き進んでいけば、未知なる悪鬼が作り上げた醜悪なる建造物がひっそりと佇み、冒険者たちがやってくるのを声を潜めて待ち受けている……。

しかし、ソードアート・オンラインは現実ではない。コンピュータープログラムが見せかけたまやかしだ。あの空に浮かぶ城も、そこで見て触れて感じられるあらゆるものが全てウソ。虚空に浮かんでいるのは虚構である。

しかし、交わされるドラマだけはホンモノ――。

ファッション・ファンタジー

『ソードアート・オンライン』はリアルな世界ではない。あくまでもゲームプログラムの中という前提で作られている。つまり物語の中においても虚構である、と全ての登場人物が知っている上で話が進められている。またこの認識は視聴者や制作者の間にも同時に共有された事実である。

だから『ソードアート・オンライン』は、ファンタジーを描く上で必要なあらゆる考証を一切無視して構わない、という究極のご都合主義を生み出した。

あくまでもゲームの世界での話。だから現実世界ではあり得ないようなファッションやアイテムが登場してきても、平然と受け入れられるのだ。

ゲームに限らず、日本が制作したファンタジーにはろくなものがない。使い手の2倍はありそうな巨大な剣を平気で振り回し、防具として有用ではない巨大な肩当て、不用意に露出度の高い女性キャラクター。中世を舞台にしているのにかかわらず、主人公クラスのキャラクターは髭など1本も生えないどころか、髪の色を自由に染めて逆立てたりなど、あまりにも現代的なファッションを謳歌している。風景の描き方も良くない。作り手がちゃんと西欧に赴いて研究していないから、建築に文化を感じない、自然に風土を感じない、総じて言えばそこにあるべき文化や歴史の重さを一切感じない。同時にそこにあるべき“汚さ”も描いていない。単純に“中世風”といっても様々だし、当然その以前から連なる文化をそこに描き出せていなければ“描けている”とは言えない。「ファンタジーってこんな感じ?」という程度の認識で、何となく描いているからそうなる。ファンタジーを知らない人間がファンタジーらしきものを描いているだけに過ぎない。

ゲームの世界ではキャラクターの立ち絵1つ1つが宣伝イメージになるから余計誇張してありえないような衣装や風景が描かれてきたが、それが和製ファンタジーのデタラメさのタガを外し、デタラメを許す土壌を作ってしまった感じがある。

“本当のファンタジー”とは何か、と言われれば一つの学問である。きちんとファンタジーを描こうとしたら、文学的な才能の他に、考古学、民俗学、人類学の充分な知識とフィールドワークが必要になる。この研究的姿勢なしでファンタジーを描こうとしても、間が抜けた“なんちゃってファンタジー”にしかならないし、日本人が過去描いてきた全てのファンタジーは偽物だ。

『ソードアート・オンライン』もこの“なんちゃってファンタジー”の一つにすぎないわけだが、この作品の場合、“飽くまでもオンラインゲームの中の出来事”という前提の上で風景がデザインされている。ゲームの中に過ぎないのだから、“なんちゃって”でもいい、という正当化する理由を生み出したのだ。

『ソードアート・オンライン』の世界も、これまで日本人が積み重ねてきたデタラメファンタジーの系譜の一つだ。意匠にこだわりすぎの観賞用実用用の区別のないアイテム、実用性皆無の派手な衣装。女性の衣装は全体が真っ赤だったり、肩を剥き出しにしていたりと、ファッションにこだわり過ぎている感じがある。

風景の描き方も何となくファンタジーっぽい気分だけで描かれているから、質感がツルツルしているし、少し工夫

して密度を増やそうとしているが、その描き方に文化の重さを感じない。地形に特徴がある世界観で、大きなロフトのようなステージに独立した街やフィールドが描かれているが、このロフトの世界はロングサイズで見た時だけに限られ、その中間部分にどんな道のりがあるのか、残念なことに最後まで描かれなかった(この途中過程の風景が描けていれば、そこだけでもこの作品特有の風景が生まれたのに)。

して密度を増やそうとしているが、その描き方に文化の重さを感じない。地形に特徴がある世界観で、大きなロフトのようなステージに独立した街やフィールドが描かれているが、このロフトの世界はロングサイズで見た時だけに限られ、その中間部分にどんな道のりがあるのか、残念なことに最後まで描かれなかった(この途中過程の風景が描けていれば、そこだけでもこの作品特有の風景が生まれたのに)。しかし『ソードアート・オンライン』はあくまでもゲームの中でのお話だから、という前提がこのデタラメの全てを受け入れ、さらに和製ファンタジーのいい加減さの全てを受け入れ、超克した作品といえる。『ソードアート・オンライン』は和製ファンタジーの新しい次元に引き上げた作品だ。これからは時代考証云々よりも、よりイメージを優先したファンタジーが描かれるようになるだろうし、「ゲーム中です」という口実を作っていれば全部許される。

またこの作品は、世間的にもっとも喧しい批判である「現実と非現実の区別が~」といった言論をはじめて乗り越えた作品だった。

オンラインゲーム、虚構の世界でのお話に過ぎないが、キリトやアスナはその中で日々を積み重ね、感情を交わし、葛藤し成長した。このテーマについて、作品はあまり深く突っ込まなかったが、実際のゲームでも、虚構でありつつもその時間は決して無駄ではない。そこには間違いなく(作り手と受け手双方に、あるいはそこで交わされる友人との対話の中に)人間的な感情があるからだ。

さらに『ソードアート・オンライン』はゲーム中での死がそのまま現実の死に繋がる、という厳しいルールを設けている。第3話「赤鼻のトナカイ」でサチが死が怖いからゲームから逃げだそう、と言い出す。しかし現実でもそのルールは変わらない。ゲームの中であっても、そこで交わされる感情も、死も現実とさほどかわらないという事実を突きつけているのである。

もっとも、現実と虚構に関する議論についてほとんど追求されなかったが、この1点においても超克した作品であると言える。

コマーシャル・ドラマ

アニメーションとしては丁寧にキャラクターの表情を描いた作品と言えるが、ストーリーに目を向けると、お粗末というしかなかった。プロットは合理的とは言えず、アニメーターが丁寧に描き出したキャラクターの感情はひたすら空回りして、どこまで進んでも物語の中心点が見えず、不用意に脇道に逸れ続け、ある日突然何の前ぶりもなくクライマックスがやってくる、といった有様だった。合理性のないプロットの上にいくらうまい芝居を乗せても、感情はその上を滑っていくだけで力を込めれば込めるほど空々しいものになってしまう。

物語の冒頭、第1話と第2話にはそれなりにドラマの連結が感じられた。第1話において、突然ゲームの世界に閉じ込められ、脱出不可のデスゲームが始まったという経緯をなかなかの緊迫感のもとに描き出した。

第2話は第1層目のボス攻略が物語の中心となった。大人数でパーティを組み、ボス戦に挑む。その最中に犠牲者を出し、これが原因でコミュニティに対立が起きて、結果キリトが進んで悪役を演じるようになる……。この選択で、キリトは『ソードアート・オンライン』の世界でも異端の存在となってしまう。

この第1話第2話には物語の導入部として、その世界に何があるのか、どんな困難が待ち受けているのか、物語世界を知る上での必要なルールなどの解説を絡めながら、率直な人間の葛藤が描かれていた。

が、第3話に入って物語は突然飛躍する。

第3話「赤鼻のトナカイ」。キリトはわずか5人のギルド《月夜の黒猫団》と会い、一緒に冒険しようと誘われる。この時、キリトのレベルは40。前回、まだ第1層を彷徨っていたはずなのに、いきなり話は飛んでキリトはその物語内でも強豪プレイヤーに成長していた。この段階で、前回前々回との連続性がいきなり途切れてしまう。

第3話「赤鼻のトナカイ」。キリトはわずか5人のギルド《月夜の黒猫団》と会い、一緒に冒険しようと誘われる。この時、キリトのレベルは40。前回、まだ第1層を彷徨っていたはずなのに、いきなり話は飛んでキリトはその物語内でも強豪プレイヤーに成長していた。この段階で、前回前々回との連続性がいきなり途切れてしまう。話は進み、《月夜の黒猫団》はそれなりの財産を作り、そろそろ家を持とう、という話になる。リーダーがお金を持って第1層へ。その間、仲間たちはリーダー不在の間にもう一稼ぎしようと、迷宮に挑むのだが、なぜかここで彼らは「いつもより一つ上のレベルの迷宮」を目指したのだ。

この段階で、キリトはなぜ止めなかったのか。リーダー不在の間に迷宮へ挑む、という展開も不可解だが、さらにレベルの高い迷宮を選ぶという展開も不可解だ。お話の流れとしておかしい。

キリトは不穏な顔を浮かべるが、なぜか強力に止めようとしない。しかも彼らが選んだのは第27層の迷宮区だ。その手前の場面で、攻略組がやっと28層に到達した、という話をしていたから、現時点でほぼ最高レベルの難易度のダンジョンに入ったのだ。不自然極まりない。本来ならここで行くか、行かないか、といった議論が起きるはずだろうし、行ったものの不安になって逃げ出す、強すぎる敵にやはりかなわないと知る、といった展開も描かれるべきだっただろう。しかしそこにあるべき描写や感情的な流れがざっくり切り落とされ“場面”だけが描かれてしまった。

この次に、《月夜の黒猫団》が全滅するという悲劇が起きるのだが、何一つ感情的に訴えるもののない場面になってしまっていた。それぞれのキャラクターのドラマを描かなかったから、死ぬ場面だけ描かれても見ている側はどう感じていいかわからない。悲劇が何となく白々しいものになってしまっている。

この場合、どう描けばよかったのか。まずダンジョンに潜るか潜らないか、といった議論を描くべきだっただろう。その結果としてキリトが充分納得できる理由や状況があれば、視聴者はキリトと同じ感覚で《月夜の黒猫団》の判断を受け入れただろう。

次にトラップの場面。《月夜の黒猫団》全滅の悲劇がなぜ悲劇に見えなかったのか。それはあたかも用意された段取り通り自ら進んでトラップに引っ掛かったようにしか見えなかったからだ。一言率直に言うと、「わざとらしく」見えたから悲劇に感じなかったのだ。こういった場面の場合、「誰にも落ち度のない」ところを描かなければならない。誰にも落ち度はなかった、しかし結果として“思いがけず”トラップに引っ掛かってしまい、“理不尽な”悲劇が起きてしまった。無論のこと、これからどんな事件が起きるのか、見ている側に悟られてはいけない。視聴者がショックを受けるくらいがちょうどいい。

単純にドラマとしての流れを描くこと。そこに至るまでの物理的経緯をきっちり描き、キャラクターの感情を誰にもわかる描写でくっきりと描く。これは物語創作の基本だが、『ソードアート・オンライン』は全体においてこの基本が欠落していた。ただ、“場面”だけがあり、“感情”だけがそこに描かれていた。

単純にドラマとしての流れを描くこと。そこに至るまでの物理的経緯をきっちり描き、キャラクターの感情を誰にもわかる描写でくっきりと描く。これは物語創作の基本だが、『ソードアート・オンライン』は全体においてこの基本が欠落していた。ただ、“場面”だけがあり、“感情”だけがそこに描かれていた。クライマックスを描くための経緯を描か

なくてはならない。例えば、画面に走っている男の姿が映っているとしよう。ただ走っているだけでは、何のドラマを感じない。「がんばれ!」と思わない。ただ漠然と走っている男の映像だ。

なくてはならない。例えば、画面に走っている男の姿が映っているとしよう。ただ走っているだけでは、何のドラマを感じない。「がんばれ!」と思わない。ただ漠然と走っている男の映像だ。が、その前段階に、今まさに処刑されようという友人がいて、その友人のために走っている、という経緯があればどうだろう? 走っている男性の映像を見て「がんばれ!」と食い入るように見るだろう。『ソードアート・オンライン』は、全体においてその“経緯”が全く描かれなかった。“場面”“感情”だけを描くのだったら、もう25分という尺すらもいらない。ただのコマーシャルだ。

第3話「赤鼻のトナカイ」は『魔法少女まどか☆マギカ』で例えると、(同じく)第3話での巴マミの死に相当するくらいの重要な場面であったはずだ。一人の少女の死が、キリトの心理に異常に突き刺さり、以後トラウマを抱えて生きていくことになる……。しかし全体を通してみても、そうはなっていなかった。作り手も、そういった意識なくこのエピソードにそこまでの重要度は与えなかった。

「この世界が生まれた意味、私みたいな弱虫がここに来ちゃった意味、そして君と私が出会った意味を見つけてください」

サチはキリトへこんなメッセージを残す。何かしら曰くがありそうな、もしかしてこれが作品の裏テーマではないのか、と色々推測したくなる台詞だが、この台詞にも伏線としての効果はなく、その他のヒロインたちと同じく、使い捨てられた台詞になってしまった。

インスタント・ヒロイン

それ以後の物語は、ゲーム攻略のお話というよりむしろヒロインとの交流が中止になる。全部で99層という壮大なフィールドを持つ舞台だが、そのどこで起きている物語か、などもはや誰も気にしていないし、気にしなくてもいいという状況になってしまった。ただヒロインが登場し、それなりの活躍を見せ、キリトはその介在者としてほんの少々の助力をするだけである。主人公としてのイニシアチブはない。キリトはもはやゲーム攻略に邁進する1人ではなく、客観的にはヒロイン攻略に腐心するだけの人間にしか見えなくなってしまった。

第4話「黒の剣士」ではビーストテイマーであるシリカが登場する。使い魔であるピナが死に、蘇生のためにキリトが助力する。

第4話「黒の剣士」ではビーストテイマーであるシリカが登場する。使い魔であるピナが死に、蘇生のためにキリトが助力する。第5話「圏内事件」第6話「幻の復讐者」ではヨルコが登場し、圏内で起きた不可解な殺人事件の謎解きに挑む。ここで血盟騎士団に加わり攻略組として邁進するアスナが登場する。

第7話「心の温度」ではリズベットが登場する。キリトが今以上に強力な武器を手に入れるために、雪山のドラゴンに挑む。結果として、キリトはうんこソードを入手する。

第8話「黒と白の剣舞」と第9話「青眼の悪魔」。ついにアスナ攻略。

第10話「紅の殺意」。アスナとの結婚が決まる。

4話以後の物語を俯瞰して見ると、『ソードアート・オンライン』はヒロインたちのお話というしかない。実際、「ヒロインについて」描かれたお話しかない。こうして見ると、第3話に登場したサチも、このヒロイン攻略の物語の1つのように見えてしまい、より重要度が希薄に思えてしまう。

しかもこのヒロインたちは、この後の展開に何ら貢献することはなく、完全な使い捨てヒロインであった。まさに、インスタントヒロインである。

長い物語にはどんな意義があるのか。もちろん、作家が最終的に描きたい一つの場面、あるいは感情を最高のものにするために長い物語はある。クライマックスのためである。たった1つのクライマックスをより感情的な1シーンにするために、“必要な経緯”として長い物語が描かれるのだ。(1ストーリー、1クライマックス)

長い物語にはどんな意義があるのか。もちろん、作家が最終的に描きたい一つの場面、あるいは感情を最高のものにするために長い物語はある。クライマックスのためである。たった1つのクライマックスをより感情的な1シーンにするために、“必要な経緯”として長い物語が描かれるのだ。(1ストーリー、1クライマックス) 第4話から第12話までのかなり長いエピソードはまったく無駄ではない。ヒロインの物語という形式を持ちながら、物語中のルールを順当に解説されていた。第4話では不正行為を犯すとカーソルが黄色に変わり、殺人者は赤に変わる。また第4話では「ピナの心」というアイテムが登場するが、これは第12話「ユイの心」に繋がってくる。

第4話から第12話までのかなり長いエピソードはまったく無駄ではない。ヒロインの物語という形式を持ちながら、物語中のルールを順当に解説されていた。第4話では不正行為を犯すとカーソルが黄色に変わり、殺人者は赤に変わる。また第4話では「ピナの心」というアイテムが登場するが、これは第12話「ユイの心」に繋がってくる。第5話ではデュエルについて。デュエルとは何か、から裏ルールまで解説される。

第9話では片手剣、両手剣がスキルという扱いであることを。

『ソードアート・オンライン』は飽くまでもゲームの世界であり、それなりに独特なゲームルールを持っている。物語と解説のバランスがよく、視聴者がどこかでそのいずれかを見失うことはなかった。

『ソードアート・オンライン』は飽くまでもゲームの世界であり、それなりに独特なゲームルールを持っている。物語と解説のバランスがよく、視聴者がどこかでそのいずれかを見失うことはなかった。物語をクライマックスへ導くためには、その物語上にどんな約束事があるのかを知らなければならない。それぞれのキャラクターにどんな事情があるのか、どんな約束事があってキャラクターの限界が制限されているのか。そういった一つ一つを積み重ねた上にクライマックスが構築される。そのキャラクターが抱えている葛藤を知っているからその結末が盛り上がる。その世界にある約束事があり、それがキャラクターを縛り付けているから盛り上がる。キャラクターの背景を知ること、物語上の約束事を知ること、(あるいは知らせること)これがクライマックスを描く上で欠かせない重要なプロセスなのである。

が、これらの設定の数々も実はあまり重要ではなかった。では、『ソードアート・オンライン』という作品のクライマックスにおいて、唯一重要だった場面はどこなのか?

ソードマスター・キリト

ここである。

ここである。第10話「紅の殺意」。この最初の場面で、キリトとヒースクリフが対戦する。キリトは猛然と両手剣を繰り出し、ついにヒースクリフを圧倒する――が、不可解な現象が起きる。一瞬世界が止まったような感覚が襲いかかり、ヒースクリフの盾がキリトの剣の切っ先へと移動する。

これがヒースクリフ=茅場晶彦を決定づける唯一の証拠であり、クライマックスを描くため機能した唯一の場面である。

他の様々な設定や、多すぎるヒロインたちは、実はクライマックスを描く上でほとんど意味はなかったし効果もなかったし機能もしていない。しかもこのヒースクリフとの対戦という場面は、他の場面と比較するとあまりにも印象の弱い場面で、第14話「世界の終焉」で蒸し返されるが視聴者の殆どが「そんな場面あったっけ?」ときょとんとした印象だった。

他の様々な設定や、多すぎるヒロインたちは、実はクライマックスを描く上でほとんど意味はなかったし効果もなかったし機能もしていない。しかもこのヒースクリフとの対戦という場面は、他の場面と比較するとあまりにも印象の弱い場面で、第14話「世界の終焉」で蒸し返されるが視聴者の殆どが「そんな場面あったっけ?」ときょとんとした印象だった。 それに、キリトがなぜヒースクリフ=茅場晶彦という結論に達したのか、思考の経路が見えてこない。といより思考の経緯がまったくなく、唐突にそう思ったから、で全て片付けられてしまった。それまで様々な設定やエピソードがあったわけだが、ヒースクリフ=茅場晶彦説を裏付ける有機的なファクターが一つもなかった。推理小説で例えると、主人公である探偵が、突然根拠もなく「犯人はこの人だ」、と思ったから事件解決、という感じである。

それに、キリトがなぜヒースクリフ=茅場晶彦という結論に達したのか、思考の経路が見えてこない。といより思考の経緯がまったくなく、唐突にそう思ったから、で全て片付けられてしまった。それまで様々な設定やエピソードがあったわけだが、ヒースクリフ=茅場晶彦説を裏付ける有機的なファクターが一つもなかった。推理小説で例えると、主人公である探偵が、突然根拠もなく「犯人はこの人だ」、と思ったから事件解決、という感じである。ということは、キリトがヒースクリフ=茅場晶彦と気付くのは、あの場面でなくてもよかったのだ。もっと早くでもいいし、遅くでもよかった。しかし早かろうが遅かろうが、真相が明かされた時の唐突感は変わらなかっただろう。これまで積み上げてきたどんな設定も、ヒロインたちも、このクライマックスを描くために何一つ貢献してこなかったのだから。どんなタイミングであったとしても、唐突感は変わらず、「あたかも打ち切り作品のようだ」というイメージは変わらなかっただろう。

もしも、それまでに積み上げた設定やヒロインたちの証言が、ヒースクリフ=茅場晶彦というたった1つの事実を浮かび上がらせるためのヒントとして機能していて、ヒースクリフの正体がまさにあのタイミングでしかなかった、となれば作品への印象はがらりと変わっただろう。しかし作品の作り手は、明らかにそのように作らなかった。物語創作の基本を知らなかったからだ。物語のクライマックスが何でどのタイミングで発生するのか、もっと言えばこの原作を通じて自分たちが何を描きたいのか、これを見定めずに現場だけを進行させてしまったから、結末にエモーショナルな躍動を感じることができず、漠然とした印象のまま終わってしまったのだ。

『ソードアート・オンライン』の作り手は、結末だけではなく全体において、“経緯”を描くことに無頓着だった。

第5話「圏内事件」の冒頭、あの頃からすっかり様変わりしたアスナが再登場し、大胆極まりない作戦を提案しているが、この詳細について描かれることはなかった。視聴者はアスナがどれだけの力量を持ち、人を動かす能力を持っているか知るチャンスを失った。後に血盟騎士団が組織として動脈硬化を始めている、と語られるが、それがどのようなものなのか、具体的な内容を知ることができなかった。

第5話「圏内事件」の冒頭、あの頃からすっかり様変わりしたアスナが再登場し、大胆極まりない作戦を提案しているが、この詳細について描かれることはなかった。視聴者はアスナがどれだけの力量を持ち、人を動かす能力を持っているか知るチャンスを失った。後に血盟騎士団が組織として動脈硬化を始めている、と語られるが、それがどのようなものなのか、具体的な内容を知ることができなかった。第6話「幻の復讐者」は前回から続く「圏内事件」の解決篇で、推理ものらしくグリムロックが理由を語るが、アスナのたった一言で論破されてしまう。それまでの感情的な経緯が描かれていないから、なぜアスナの一言がグリムロックが脳内で考え出したロジックの隙になったのかわからない。

第9話「青眼の悪魔」では唐突に「なぜ片手剣なのか」という話題を始める。もっと早くから片手剣というものがスキルであることを語っておくべきだ。これだと両手剣スキルを披露するために無理やり話題をそこに持って行った、という印象しかない。

第10話「紅の殺意」ではアスナの護衛だったクラディールが実は殺人集団ラフィン・コフィンの

メンバーであることが明らかになるが、話の進め方が強引だ。一応伏線として、第8話にラフィン・コフィンのメンバーが登場するのだが、あの一場面では意味がわからないし、伏線として機能していない。伏線のつもり、でしかない。キリトとアスナの恋愛を成立するために、無理やり「そういう設定にした」という印象でしかない。

メンバーであることが明らかになるが、話の進め方が強引だ。一応伏線として、第8話にラフィン・コフィンのメンバーが登場するのだが、あの一場面では意味がわからないし、伏線として機能していない。伏線のつもり、でしかない。キリトとアスナの恋愛を成立するために、無理やり「そういう設定にした」という印象でしかない。第12話「ユイの心」ではユイがソードアート・オンラインを構築するプログラム、カーディナルの一部であることが明らかにされるが、やはり唐突だ。なぜ突然に覚醒したのか、ここでもやはり“経緯”が描かれていない。キリトでも勝てない強敵が現れ、さらに強い力を持ったユイがこの強敵を倒すのだが、話の流れが中学生の考えたバトルものみたいだ。話がご都合主義にしか見えなくなっている。

第13話「奈落の淵」ではニシダというキャラクターが登場する。東都高速線の保安部長を務め、ソードアート・オンラインのセキュリティを担当していた。恐らく、このキャラクターと登場エピソードが『ソードアート・オンライン』全体を通してみても問題ありだった。何せ、登場した意味がない。最初の方なら消費エピソードも許されるが、物語は後半の後半、間もなくクライマックス手前という場面である。このタイミングでゲームのセキュリティ担当者が登場するのだから、かなり大きな意味がある伏線かと思って見るのだが、ニシダはこの場面だけの登場人物で、セキュリティ担当者としてゲームのシステムに言及することもなく、茅場晶彦について語ることもなく、何事もなかったかのように目立つだけ目立って物語から退場した。ニシダを登場させた理由を聞きたい。

以上のように『ソードアート・オンライン』には作り手側にあまりにも落ち度がある。なぜこうなったのか、理由を問うまでもなく物語の語り手がいなかったからだろう。ストーリーテラーの不在だ。

ゲームがプログラムの専門家だけ集めれば良い作品ができるわけがないのと同じように、アニメも絵の巧い人間だけを集めれば良い作品ができるわけではない。『ソードアート・オンライン』には物語創作のプロフェッショナルが不在だった。

知識もない、技術もない、経験もない、さらには才能もない、そういう人間がいかに力一杯の情熱を振り回しても、それが的を当てることなく無駄に空転するだけだ。結果なんて出せるはずもない。力一杯手を振りかざしてもそのぶん無駄に消耗するだけ。情熱の炎をどれだけ熱く燃やしても、発電するほどタービンを回すことはない――才能と経験という歯車が間に一つ抜けているからだ。

ストーリーテラーの不在

『ソードアート・オンライン』はアニメーションとしてみると、全体を通して高い品質を維持した作品であると言える。キャラクターデザインもいい。キャラクターの人気は非常に高く、キャラクターの人気=作品の人気といえるくらいだ。衣装デザインはどれも美しく、虚構の世界に過ぎないから、と思い切ったデザインであった。

『ソードアート・オンライン』はアニメーションとしてみると、全体を通して高い品質を維持した作品であると言える。キャラクターデザインもいい。キャラクターの人気は非常に高く、キャラクターの人気=作品の人気といえるくらいだ。衣装デザインはどれも美しく、虚構の世界に過ぎないから、と思い切ったデザインであった。 際だって素晴らしかったのは声優の演技だ。キリト役の松岡禎丞、アスナ役の戸松遥の情熱的な掛け合いは引き込まれるところが多く、『ソードアート・オンライン』を実際よりも確実に見栄えのいいものにしている。

際だって素晴らしかったのは声優の演技だ。キリト役の松岡禎丞、アスナ役の戸松遥の情熱的な掛け合いは引き込まれるところが多く、『ソードアート・オンライン』を実際よりも確実に見栄えのいいものにしている。だがこのアニメーターによる美しい描写や、声優の素晴らしい演技を支え、方向付けしていくための思考が完全に欠落していた。全体をマネジメントする才能の欠落というか。ある種、総監督の存在しないアニメ、いや総監督としての発想が欠落していたアニメだったと言えるだろう。現場だけがあったアニメ、だった。

もちろんのこと、ストーリーテラーの不在は『ソードアート・オンライン』に限った問題ではない。業界全体が、ストーリーテラーに対する理解が低く、物語の作り方についてないがしろにしてきた。

近い将来、アニメ業界は現場だけで制作する発想だけでは限界にぶち当たるだろう。まずユーザーが飽きる。美少女キャラのパンチラだけでいつまでも興味を引けると思ったら大間違いだ。制作費をもらって現場を押し進めるだけでは間もなく壁にぶち当たって、この躓きがうっかりすると業界を崩壊するかも知れない。

アニメをもっとエモーショナルな文化にするためにも、ストーリーテラーの不在を自覚し、才能の発掘と育成について考えるべきだろう。

■2013/01/22 (Tue)

シリーズアニメ■

そんな荒涼とした眺めの中に、男が一人、立ち尽くしていた。見る者に沈黙した背中を向けて、果てなく広がる荒涼をただ一人で対峙して、彼方を真っ直ぐに見詰めている。

カスパー・ダーヴィト・フリードリヒが描いた『雲海の上の旅人』の解説である。

カスパー・ダーヴィト・フリードリヒは山を多く描いた作家である。代表作『雲海の上の旅人』を始め、『月を眺める二人の男』『リーゼンゲビルゲの朝』『山上の十字架』……。

カスパー・ダーヴィト・フリードリヒの描く絵画の中に、人間の存在は希薄で、人間が立っていたとしても、こちらに目を向けている絵は少数で、ほとんどが背中を向けて、彼方を見ている。彼らは、あるいはフリードリヒの絵画に接する者は眼前に迫る自然と対峙しなければならない。鑑

アニメ『ヤマノススメ』はそんなカスパー・ダーヴィト・フリードリヒの絵画からヒントを……いや全く関係ないか。

山という場所は厳しく神聖だ。そこに物質主義の低俗な文明を持ち込む場所ではない。何もかも捨てて、何もかも失って、その先に見えるものを獲得する場所だ。

その時代の潮流や一過性の風俗に流されそうになると、途端に山へこもりたくなる。自然の風景と一体となり、全てを捨てることで自己を取り戻したくなる。山にはそんな効果がある。

だからだろう、インドア傾向の人間ですら、山というものに発作的な欲求を感じるのは。

アニメ『ヤマノススメ』はそういった体験を擬似的に提供するアニメ……ではなさそうだ。

冗談はここまでにしておこう。

『ヤマノススメ』は登山をモチーフにした作品である。登山の経験のない気弱な女の子が、登山好きの玄人に(半ば強引に)誘われて登山を始める切っ掛けを作る。

一方で、いかに漫画の物語をスタートさせるか、という課題について、行き詰まり感があるのは確かだ。すでにありとあらゆる手法が試された後である。振り向けば踏み荒らされ踏み固められた荒野ばかり。目の前には壁。さて、どのように登場人物を配して結末に向かって物語を出発させるか。

当然のことながら、見る者の意識を考慮しなければならない。誰にも明らかでわかりやすい冒頭は、どんなものがあるだろうか。突飛であると理解されづらい。ありきたりであると見透かされる。

現代の漫画家や編集者は、ここに独創を込めようという意欲をなくしてしまった。物語全体を俯瞰しながら構想を組み立てられる人材は今や絶滅危惧種だ。だから現代の漫画家は、モチーフ選びに腐心するようになった。

漫画雑誌を開けば、冒頭の展開はほとんど同じフォーマットで描かれている。○○未経験の主人公が、玄人の勢いのいい友達に強引に誘われて……。そして○○活動にのめり込んでいくうちに、才能を開花させる。だいたいこれがデフォルトになっている。

その後の意外性については、選んだモチーフの専門性がどれだけ新鮮味のある展開を引き出してくれるか。作家の力以上に、モチーフの力に寄りかかることが多くなっている。

それだけに、編集者は漫画家の採用に、どれだけうまい絵を描けるか、あるいは可愛いキャラクターを描けるかだけに集中し始めている。可愛いキャラクターが描ければ、それだけでビジネスとしての展望が開ける。だからいま漫画家と言えば、魅力的なストーリーを描ける人ではない。そんな人材は編集者や出版社は求めていない(そもそれを理解できる編集者も絶滅危惧種)。ただ絵がうまく描けるかどうか、あるいは出版社の要求を聞き、それを的確に漫画にできるか、それだけが望まれている。

『ヤマノススメ』はそういった作品の一つである。そういった作品の一つであるが、『ヤマノススメ』が選んだモチーフは登山である。山そのものの魅力や、精神性をうまく引き出せれば、テンプレート的な漫画から1歩も2歩も抜きん出た作品に化ける可能性を秘めている。

その一方で、風景はしっかりしたロケハンの下で描かれている。キャラクターが通過した場所は、どんな何気ない場所でも実際の場所が存在する。もちろん山の風景であっても、妥協なき描写が優れた画像を作り出している。

そこまで綿密なロケハンをしておきながら、アニメで描く必要があるのか。いやアニメだからこそ、だ。

現実にこんな可愛い女の子なんていない。現実にはこんな美しい風景は存在しない。絵画は観念だから、平気な顔をしてそこに描かれる。

実写撮影でも、その人間にしか見えない瞬間を区切り取る芸術的な才能を持った人間は存在する。しかし絵画は、そんな技術や精神論をひらりとかわして観念だけの世界を当たり前として描き出すことができる。

絵画のみで構築される山の風景、山の世界。『ヤマノススメ』は果たしてどんな光景を最後に目指しているのか。

寄り道も淀みもない。作家の主張が込められるとしてもほんの一瞬。作品の中に、情緒が描きにくい構成になっている。物語に乗り越えるべき困難を置きづらいのだ。

この作品は、『アーススター』という新興雑誌が企画した低予算アニメだ。想像するまでもなく、30分構成のアニメを制作するだけの資金力がないのだろう。(5分構成であると、予算割り当てのほとんどデザイン料と演出料で、アニメ本編の制作自体にはあまりお金はかかっていないだろう。1カットの予算およそ5000円であるから、60カットで掛けて30万円。デザイン料や演出料を下回る予算だ)

だからこそ時代の変化を感じられる。かつてであれば、テレビ契約で5分構成と言えば、月~金曜日の帯と決められていた。しかし『アーススター』企画のアニメ『てーきゅう』や『まんがーる』はいずれも週1で5分構成だ。アニメの制作は、5分からでもスタートできるし、ユーザー側にもそれを受け入れる体制ができている。

今期に入って、ショートアニメの本数は増えつつある。どんな背景があるかわからないが、考えてみれば5分や3分からアニメを制作できるチャンスがある。ニコニコ動画、YouTubeなど、発表の場もすでにある。これを使わない手はないだろう。

何となれば企業ではなく、個人がお金を出してプロに依頼して、ニコニコ動画にアニメを発表することだって可能なのだ! プロの漫画家であれば、出版社に依存しなくても、原稿料や印税で得たお金で独力の力でアニメを発表することだってできる(最初にこれをやるのは誰だろう?)。デジタルとネットの時代により、より多くの人に、あるいは我々にも平等にチャンスが与えられているのである。

もちろん欠点はある。先に書いた通り、ショートアニメだと物語の情緒をそこに描くのは難しい。ギャグならコント風の内容でむしろ5分程度が収まり良くなるが、ドラマ作は不向きだ。ショートアニメならどのように描くか、が大きなポイントになるだろう。

そうした新興のアニメに対して、天の邪鬼な見方をして芽を潰すべきではないだろう。できれば積極的な支援をして、応援をしようではないか。

作品データ

監督:山本祐介 原作:しろ

キャラクターデザイン:松尾祐輔 色彩設計:藤木由香里 美術監督・美術設定:松本浩樹

撮影監督:佐藤洋 編集:木村佳史子

音響監督:本山哲 音楽:Flying-Pan

アニメーション制作:エイトビット 製作:アーススターエンターテインメント

出演:井口裕香 阿澄佳奈 日笠陽子 小倉唯 荻野晴朗

■2013/01/15 (Tue)

シリーズアニメ■

「や!」

私は店の入り口にぱっと顔を出す。

「あら」

店の人が、笑顔で振り返って手を上げた。

花屋の花瀬かおるさんはとても綺麗な人で、ふわふわした柔らかい金髪を首のところで留めて、くるくる巻いた房を肩の上に載せている。今日はピンクのエプロンをしていた。

「今日も寒いね~」

私はのんびりした気持ちで店の中へと入っていく。花屋の中は私とかおるさんだけだ。

「たまちゃん、学校今日までだっけ?」

穏やか声だけど、ちょっと太めなのは内緒だよ。

「そうだよ」

と側に置かれている花を振り向く。おやおやおや……。

「荷物置かせてね」

「どうぞ」

返事も待たずに私は店の奥に買い物袋を置き、元の花の前に戻ってくる。

少しかがみ込んで花を覗き込む。なんて名前だろう。緑の茎が何本も伸びていて、その先に白い花弁をちらりと見せている。

「今日入ったのよ。夜になると、香りがするんだって」

かおるさんが説明してくれる。

「へえ」

私はさらに花に顔を寄せて見る。すると……、

何だろう? 花に混じって何かが刺さっている。白く痩せた何かで、淡い緑の茎とほどよい色合いで埋没している。でもそれは花ではなく、花よりは何やらふわふわした羽毛で全身を覆っていて……、

突然、飛びついてきた。私の顔面に貼り付く。凄い勢いで、後ろ向きに倒れそうになる。

「わ~~~!」

びっくりして、とにかく声を上げた。手をばったばった振り回すけど、何も掴めない。こける、こける!

「やだ! たまちゃん大丈夫! 息、息できてる?」

妙に生暖かい闇の向こうで、かおるさんの声が低くくぐもって聞こえてきた。

い、息? ていうか、顔が、顔が、もぞもぞしたものが顔全体に張り付いていて、こ、このままだと……。

「はっくしょん!」

くしゃみが出ちゃった。勢いで、顔に張り付いた何かが飛んだ。

「びっくりした」

まだもぞもぞする鼻をこする。それから、さっきまで私の顔に張り付いていて、今は地面にぺたっと張り付いて……いや倒れてるのかな?……を覗き込んでみる。

トリ? トリなのかな?

太ったお月様みたいな体。立派なおムネ。両肩に大きな翼がついている。体全体は真っ白だけど、ピンクの房を頭に付けている。

オウム……には見えないよね。

「やだなに? お花と一緒に入ってきちゃったのかしら」

かおるさんが見知らぬ虫を見つけたような不安な顔をして鳥を覗き込む。

「トリ、かな?」

「トリ、よね」

意見を求めてみる。やっぱりかおるさんも、トリと認識しているみたい。でも、なんだろう? この何とも言えない違和感。

「ごめんね、トリさん。痛くなかっ……」

私が言うのを遮って、低い声が《フローリスト・プリンセス》の中に横たわった。

「へ?」

声の主を理解するのに、2秒3秒……。

「俺に惚れちゃ」

ぅわ!

びょびょびょ、と背筋に何かが走るのを感じて、私はぱっと立ち上がった。方向は、こっち。お店の外。間違いないように定めて――一気にダッシュ! トリを煉瓦敷きの上へ放り出した。

映画ではよく見かける冒頭場面である。しかし映画では、こういった場面は通常、モノローグ、映画のテーマを主人公の心情として吐露する独白だ。

これが『たまこまーけっと』では、ごくごく普通の対話。それに音楽が明るい。映像のイメージが黄昏時の場面ということもあり、さらにコントラストが重く出るフィルターが使われており、やや「趣のある画像」である一方、音楽も対話も、映像の重さを蹴散らす明るさで、対話の内容も実に脳天気だ。このファーストカットの明るさで、作品の方向性をいきなり決定的にしていると言えよう。

橋をわたる女の子達は、バトンで繋がってくるくるとはしゃいでいる様が描かれているが、これはすべて同じ動画用紙で描かれている。続く2カット目、3カット目も同じく3人の少女の演技の続きが描かれているが、やはり同じ動画用紙の中で描かれている。3人の女の子がバトンで繋がった状態で、釣られたり引っ張られたり駆け出したりといった動作が、的確な重さを持って描かれており、いきなり高レベルの動画が描かれる。

この女の子達の体がとにかく重い。アニメーションではこういった場面、生理的な気持ちよさを追求して現実より高く飛んだり、様式的な決めのポーズを強調して描かれたりするものだけど、『たまこまーけっと』ではアニメにありがちな外連味を排除し、あえてこの年頃の女の子の身体の重さ、バランスの悪さを描いている。

またわざとホームビデオ風の、感度の低いカメラを想定して描かれており、ざらつきのある光と影のコントラストが美しく、生っぽさを演出している。

走っている場面だが、かんなは何かが気になっているようで、フレーム正面より上を見ている。

「アニメはアニメーターが意識せずとも、ついキャラクターに意思が強く出過ぎてしまう」。コップを取ろうと思ったら、コップをじっと凝視してしまうのがアニメのキャラクターの演技上の弱点である。

しかしこの場面では、同じ方向を目指して走っているのに、必ずしも同じ方向を見ていない。それぞれのキャラクターを想定しながら、「そのキャラクターが見ていそうな方向」を見るように描かれている。また、牧野かんなというキャラクターをクローズアップで見せることができて一石二鳥である。

もちろん、うさぎ山商店街の看板を見せるためだ。物語の中心的な舞台であるうさぎ山商店街の入り口を画面の中にきっちりと収め、ここが物語の主要舞台であることを解説し、また視聴者をその中へと誘う目的のために描かれたひと場面である。

商店街を舞台に、そこで暮らす人々の姿が順々に登場する。こういったカットの連続はアニメーションにおいてスタンダードな見せ方と言えるが、主人公北白川たまこがマジシャンとなって、ミュージカル風の仕立てで見せる方法は、どちらかといえば少し前のアイドルミュージックビデオ風である。“決め”のポーズの見せ方がいずれも様式的なアイドル風のスタイルでどこか懐かしい雰囲気がある。

キャラクターの登場や、動き出す風景など、アニメのオープニングらしい楽しいイメージが連続する。

こうした重量感のない動きはもちろんアニメーションの専売特許だが、実写で試みられた例は存在する。周囲の登場人物との動き、重さが合っておらず、しかも合成技術が未熟でブルーバックの切れ端がちらちらと見えて、不自然の固まりでしかなかったが。こういった超現実的な描写が平気な顔をして精密な背景のなかに登場し同居するのは、やはりアニメーションならではだ。

最近のアニメではなかなかお目にかかれない密度の高い街の風景だ。アーケード上部を覆う垂れ幕、“メリークリスマス”の垂れ幕で隠れ気味になっているが、大きな魚のオブジェ。人が消失点の奥の方までぎっちり描かれている。そこだけで世界が充足した、ある種の胎内的なイメージである。

この場面、立ち上がり、振り向きにかなりの動画枚数が消費され、動きの連なりがしっかり描かれている。

しかし駆け出した途端、中コマが抜けたり、逆にちゃんと書かれているコマがあったりと不規則な動きで一気にカメラ正面へと向かってくる。また、走る足も、不自然に曲がって、ばたばたと足が左右に激しく動いている様子が描かれ、全体としてコミカルな一場面となっている。たまこがカメラ正面に接近した時の、大きく崩した顔にも注目である。

コマの操作こそがアニメーションの本質、という実体を明快に突いた動画である。

「飼ってないよ」と手を振るが、まともに手が描かれているコマが実は少ない。ほとんどが左右にぶれ、“お化け”が描かれている。これでちゃんと動いて見えるところが、アニメーターのトリックである。

また、極端に崩したり、強調したりといった描写の多い『たまこまーけっと』らしい個性が見える場面となっている。

左はトリがデラ・モチマッヅィと名乗った場面。右は1話の後半、もち蔵がたまこの背中を叩く場面。いずれもたまこが面白い顔をしている。

左の場面では、たまこの顔と掌が崩して描かれている。ほとんど別の作品の別のキャラ、というくらいにまで崩されて、コミカルな場面を強調している。手などはほとんど“もみじ”である。その一方、たまこの全身、あるいは他のキャラクターの描き方などのデッサンは正確で、このコントラストが楽しい画にさせている。

右の場面では、たまこは無表情。周囲のキャラクターは慌てたような必死な顔、影作画もしっかり描いておきながら、たまこだけがのっぺりとした簡素な絵で描かれ、ここも面白い場面になっている。背中を叩かれながら、ちゃんと全身と髪の毛が揺れるという丁寧な作画もポイントである。顔を崩さず描く方法は、同じ原画をトレスすれば問題なくできる。

『たまこまーけっと』では他の作品より、より大らかにアクションや表情が描かれ、リアルな演劇的な空間を描いた作品ではなく、もっと柔らかく接しやすい作品であるということがわかる。

実際の夜の商店街はもっと暗いものだが、この作品での商店街はどこまでも明るい。夜の場面であるがよそよそしさはなく、やはり胎内的な暖かさやぬくもりがそこに感じられる空間となり、居心地の良さを感じさせる。

銭湯の場面。またしてもトリを投げる場面。

GIF動画を制作する過程で気付いたことだが、背景の下塗りにピンクが使われた。一度画用紙をピンク色に塗りつぶし、それから細部を描いたのだ。木の木目部分を見ていると、下塗りのピンクが見えてくる。絵全体に柔らかなピンクのイメージがあると思っていたが、単に配色の効果で現れたものではなく、下塗りの色のイメージが出たためだ。

この場面は、すでにネットユーザーたちの調査によって《京都聖母学院小学校》であると明らかになっている。制服のデザインも、実はこの学校のデザインに近いものが採用されている。

エンディングに学校の一部が登場するが、いずれの場面も美しく、写真映えする建築物である。『けいおん!』に続いて、建築に対するこだわりはやはり強いようである。

それぞれが勝手な演技で喋り出す感じで、きちんとした脚本のある場面ではなく、あたかもドキュメンタリー的な空気で少女達の日常の一部が描かれている。こうしたゆるさは、『らき☆すた』と『けいおん!』を経てどこか極まったものがある。

またキャラクターの描き方も、アニメにおいては、それぞれのキャラクターの個性を強調する場面ではあるが、『たまこまーけっと』では3人が3人ともごくごく普通の女の子として、アニメのキャラクターらしい主張はなく、あえて平坦に、平均的な表情が描かれているのが特徴だ。

たまこの祖父、北白川福の仕事場面。柔らかくしたもちの固まりちぎって一口分にする。短い場面だが、餅の粘り、ちぎれた餅が渦を巻く瞬間など、非常に細かく丁寧に描かれている。ちぎれる瞬間の「ぺちっ」の音もリアルに感じられていい。

手の動きはAセル。奥の体がBセル。止めでごまかさず、手の演技の連動して動かすところが細かい。

少女の身体、やや俯きの目線、白い花、空、など少女特有のメランコリック、それからイノセントな輝きが強調された、ある種山田尚子監督の独断場と言うべき映像に仕上がっている。

足を描いたカットが多いが、性的なイメージではなく、足からその人間の全身、そこにこもった感情を連想させる手法である。山田尚子監督特有の演出手法である。山田尚子監督によれば、顔・表情を描くとわざとらしくなるが、足にその人間の自然な表情が出る、と言う。

左下、それぞれの足が描かれているが、なにげなくトンカチ。え?と思うが、猟奇的な意味はなく、大工の娘という設定を描いている。

右下の空の場面、もちろん背景美術スタッフの絵だが、撮影スタッフの見事な処理で、あたかも実写のような仕上がりになっている。撮影アニメは『中二病でも恋がしたい』に続いていい仕事をしている。

◇

山田尚子監督の前作である『けいおん!』は主要舞台は放課後の部室。それだけに、この場面、空間の演出に注意が注がれ、それ以外の風景は潔くばっさり切り落とされていた。続く第2期『けいおん!!』ではその空間を教室、あるいは学校の外まで広げ、ドラマの幅はゆるやかに広がっていった。

『たまこまーけっと』では主要な舞台が商店街だ。アニメ中の描写は圧巻だ。アーケードの下に並ぶ店の一つ一つ、その店の登場人物、店の外観、内装、ポップ、どこまでも詳細を究めた空間だ。アーケード下の風景は影はなく暖かく柔らかであり、また煌びやかに華やいだ美しさがある。

一方で、主人公を学生としているが、学校の場面は短く切り取られている。多くの学園ものアニメでは、通常4月から始まり、教室での営みや人物が中心に描かれる。しかし『たまこまーけっと』の主要舞台は学校ではない。第1話に授業の場面はなく、冒頭から終業式の後、帰宅する場面から描かれる。その後、バトン部の活動で体育館へ行く場面があるが、特に何かの活動をする場面はなく、ただ友達と喋っただけ。バトン部の部長は顔すら見せなかった。

学園ドラマだとすれば非常にイレギュラーな冒頭だが、『たまこまーけっと』の主要舞台は、あくまでも商店街。北白川たまこ、という学生を主人公としていながら、やや珍しい立ち位置の作品となった。

主人公たまこは、そういったうさぎ山商店街の人達からあたかも家族のように扱われ、接している。商店街そのものが、大きな家族世界、という描き方だ。商店街で一つの自己完結した、胎内的な穏やかさがそこに描かれている。たまこの同級生も、キャラクター作りの段階で親⇔子という繋がりが強く意識され、その出発点はやはりうさぎ山商店街だ。この物語では、うさぎ山商店街が世界の出発点なのである。

過去の京都アニメ作品は一貫して、日常のゆるやかさやぬくもりが描かれてきたが、『たまこまーけっと』では、中心に“商店街”を置き、商店街を中心とした“家族”の物語がテーマとして選ばれている。

考えてみれば、デラ・モチマッヅィは“よそ者”だ。この作品は商店街を一つの大きな家族として全てのキャラクターが繋がっているが、デラ・モチマッヅィだけはよそからやってきた異邦者、という扱いだ。トリの姿をしているが、実際にもこの世界における異物なのだ。

この異物としてのデラ・モチマッヅィが物語にどのような異変を与えるのか、あるいはただの客人として一時的に招かれ、何もせず去って行くだけの存在なのか。デラ・モチマッヅィとたまこを中心とした物語がどのように変節していくのか、楽しみに見たいところだ。

場面によっては感度の低いフィルムを意識する場面があり、またキャラクターの身体の描き方はアニメらしからぬ現実主義が貫かれているが(キャラクターの描写や頭身の話ではなく、キャラクターの身体能力や重さについて)、作劇や表情の作り方、あるいは線の崩し方は漫画の特権というべき手法がいくつも使われている。時に大きく崩して、笑いを求めてくる。線の作りが自由で柔らかいのが『たまこまーけっと』の一つの特徴だ。

『氷菓』では現実的な空間の重さを演出するために、コミカルな場面でも線ががっちり描かれ、あるいは演劇的な空間が意識されてきた。しかし『たまこまーけっと』では空間よりも、キャラクターの線を、アニメーターの線の生理が活き活きと見えるように映像が設計されている。

それでも『たまこまーけっと』はこの作品でしかないアイデンティティを持ち、第1話の段階でこれを自然体で主張している。

『たまこまーけっと』特有のアイデンティティ、それはやはり《商店街という家族空間》であろう。この物語は誰に対しても優しく、暖かく、緩やかな受容に満たされている。深夜アニメとして放送しながら、この作品は一切人を選ばない。どんな性別、世代を拒絶しないのだ!(それだけに、なぜ深夜に放送したのか?と問いたくなる。7時のゴールデンタイムでも間違いなく人気作品になれたはずなのに)

『たまこまーけっと』という作品は人に優しい(制作スタッフには厳しいが)。みんなが個性的で、攻撃的な人物はおらず、嫌いになりそうなキャラクターはいない。商店街の描き方が素晴らしい。商店街というふとすれば灰色に沈んだ街の風景の一つに過ぎなかったものが(アーケードの下はいつも影が落ちて、やや暗い)、煌びやかな美しさと柔らかさを持って映像の中で再構築された。

『たまこまーけっと』はコアなアニメユーザーによるアイドル的な人気だけを狙っていくのではなく、できればもっと多くの人に愛されるべき作品だ。

監督:山田尚子

シリーズ構成:吉田玲子 キャラクターデザイン・総作画監督:堀口悠紀子

美術監督:田嶋育子 色彩設計:竹田明代 撮影監督:山本倫

設定:鶴岡陽太 音楽:片岡知子 編集:重村健吾

アニメーション制作:京都アニメーション

製作:うさぎ山商店街

出演:北白川たまこ/州崎綾 常磐みどり/金子有希 牧野かんな/永妻樹里

○ トリ/山崎たくみ 北白川あんこ/日高里菜 大路もち蔵/田丸篤志

○ 朝霧史織/山下百合恵 北白川豆大/藤原啓治 北白川福/西村知道

○ 大路吾平/立木文彦 大路道子/雪野五月 花瀬かおる/小野大輔

■2012/10/30 (Tue)

その他■

携帯電話、スマートフォンを中心に広がる新しいメディア、ソーシャルゲームが勢いを付け、任天堂やソニーが力を入れていた旧来型のコンシューマーゲームが押されつつある。

……というニュースをメディアで見かけるようになったのは最近の話ではない。テレビでE3や東京ゲームショウの特集が組まれると、任天堂やソニー、マイクロソフトのゲームは申し訳程度、あとはがっつりとグリーなどのソーシャルゲームを紹介し、あたかもゲームメディアの全てがソーシャルゲームに注目しているかのような報道をする。ネットメディアを見ても、ソーシャルゲールが若者を中心に大流行! 旧来型ゲームはもう終わり! という記事はあちこちで見られる。

確かにソーシャルゲームの市場は異様な規模で膨れあがり、ユーザー数は上昇気流に乗ったかのように数字を増やし続けている。

しかし、旧来型のゲームがそこまで苦境であるという話はあまり聞かない。2012年は確かに任天堂が赤字を出し、新聞やテレビに大きく取り上げられた。任天堂は過去20年のゲーム事業の中で、一度も赤字を出した経験がなかったからだ。新聞はこの一面だけを捉え、ゲーム市場の後退、新ハードのニンテンドー3DSがぜんぜん売れていない、旧来型ゲームはもう終わりだ、という記事を次から次へと書き立てた。

が、実際にはニンテンドー3DSは売れに売れまくっている。空前のヒットと呼ばれた旧ニンテンドーDSを上回る速度で売り上げを伸ばし、もちろんソフトもミリオンタイトルが多く、その後も話題作が途切れることなく準備されている。

本当に売れずに苦境に立っているのはPSVitaだけである(←なぜか新聞やテレビでは綺麗にスルーされる)。

しかし、それでもメディアは――より大きなメディアほどソーシャルゲームこそが新しい市場と流行の覇者だ、と書き立てる。だから改めて問いたい。

本当にそうだろうか?

ソーシャルゲームが、コンシューマーの市場を圧迫し、ユーザーを横取りされている……。

ソーシャルゲームが、コンシューマーの市場を圧迫し、ユーザーを横取りされている……。

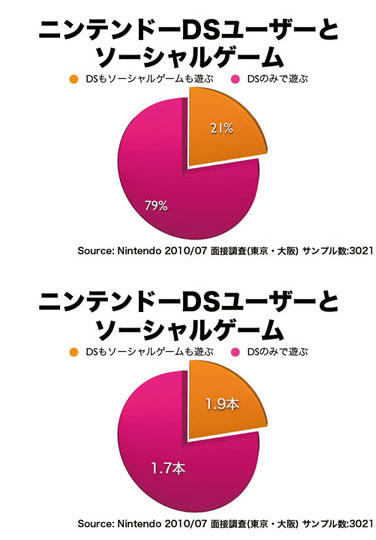

任天堂も「それは本当なのか?」と疑問に思い、調査会社に依頼してデータを作った。それが右の図である。いずれも2010年の任天堂カンファレンスで公開された。

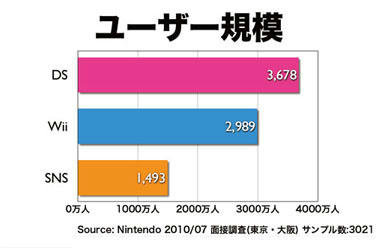

ここで任天堂ゲーム機で遊んでいる人と、ソーシャルゲームで遊んでいる人との人数規模が提示された。この段階でも、ソーシャルゲームよりも任天堂のゲームで遊んでいるユーザーの方が圧倒的に多い。

さらに、ニンテンドーDSのユーザーのうち、ソーシャルゲームでも遊んでいるユーザーの数を引き出すと、21%という数字が出てきた。全体の2割である。たったの2割程度で、しかもその2割は、現役のニンテンドーDSユーザーであった。

この結果を示した上で、岩田聡社長は「両方遊ばれる方はゲームがお好きなのだと思います」と発言した。これ以上ないくらい的確な言葉だと思う。

→任天堂カンファレンス Q&Aセッション 2010年

ゲーム雑誌を出版しているエンターブレインもやはり同じような調査を実施したようである。

ゲーム雑誌を出版しているエンターブレインもやはり同じような調査を実施したようである。

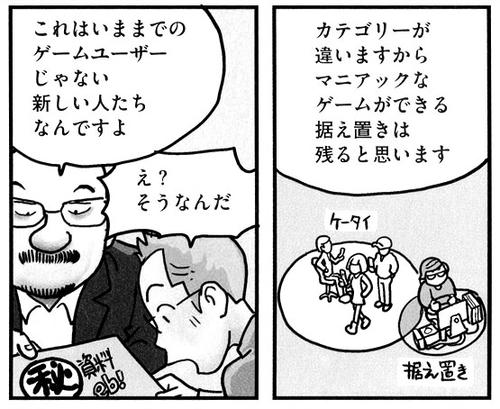

私がたまたま見つけたのは『ファミ通Bootleg』というよくわからない名前の雑誌の、鈴木みその漫画の1コマである。

具体的な数字は公開されていないが(別の雑誌では公開されたかも知れない)、ソーシャルゲームのユーザーは今までのゲームユーザーと全く別、コンシューマーゲームにまったく興味を示さなかった人達だから、お互いの市場を侵食することなく棲み分けている、と台詞の中にある。

しかしソーシャルゲームのユーザーはすでに3000万人(大本営発表)。人数規模だけの話をすると、コンシューマーゲームを追い抜いているばかりか、3000万人という数字が日本だけだとすると日本人口の4分の1がすでにソーシャルゲームのユーザーということになる。まさに誰も彼もソーシャルゲームで遊んでいるはずなのである。

ここで疑問がわき起こる。自分たちの周囲で、自分を含めてソーシャルゲームで遊んでいる、という人をお目にかかったことがない。私もないし、私の知人も、その知り合いの中にもソーシャルゲームをやっているという人は1人もいない。ゲームと言えば任天堂やソニーといったコンシューマーゲームである。

この疑問に、ごく普通に一般人が、調査会社などではなく自分でできる方法で調査をした。下に貼り付けたリンクがその結果である。必見の記事だ。

→3000万人の会員数を誇るグリー利用者があまりにも回りにいないので調べた結果、本当に住む世界が違ったという話

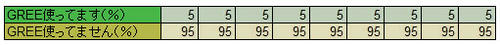

2ちゃんねる/ツイッター/Facebookなどでアンケートを実施した結果、グリーをやっている人の割合は5%という数字が出た。

5%!

しかもアンケート実施中の1時間おきに集計を出しているが、すべての時間でブレなしに5%という数字が出ている。これはもう、2ちゃんねる/ツイッター/Facebookのユーザーの中でグリーユーザーは5%と結論づけても誰も文句言わないだろう。

しかもアンケート実施中の1時間おきに集計を出しているが、すべての時間でブレなしに5%という数字が出ている。これはもう、2ちゃんねる/ツイッター/Facebookのユーザーの中でグリーユーザーは5%と結論づけても誰も文句言わないだろう。

ただ、一度アカウントを作ったことがある、というユーザーは結構いた。アカウントを作ったものの退会できず、そのまま放置、というユーザーだ。ゲームは好きだし、何やら新しいゲームができたみたいだから気軽な気分でアカウントを作ってみよう……と思ったら退会できない。退会できず、面倒だから放置、というユーザーがかなりの数でいるようだ。この退会できなかった“スリープユーザー”を含めると、グリーのユーザーはなかなかの数でいる、ということになる。この数字を含めて発表するのは、果たしてどうなのだろうか。

様々なサイトに出てきた【具体的な数字】を俯瞰して見ると、どうにもこうにも……ソーシャルゲームが大流行! というのはいささか怪しいような気がしてきた。「ユーザー数3000万人!」と聞かされると確かに凄いと思うが、その背景となる様々なデータ見ると、3000万という数字がいかにも怪しい大本営発表にしか見えなくなってくるし、どうやら実際怪しい数字らしい。

むしろ次から次へと溢れ出す“問題”のほうが大きいようである。

→子供のゲーム代に1ヶ月1000万円 請求書に親が仰天

「ゲーム中のお金はゲーム中だけのお金である」……記事では「子供は」という枕詞付きで説明しているが、実際は多くの人がこう思っているはずである。「子供」だけでなく「親」も、だ。

ソーシャルゲームは無料で遊べる、安心なゲームである。ゲーム中で支払い請求されるお金は、ゲーム中で作られる仮想のものだ……。まさかそれが現実のお金だとは思わなかったのだろう。

もし任天堂やソニーのゲームで遊んだ経験のある子供なら、ゲーム中のお金が現実のものだとまず思わないだろう。ゲーム中のお金もまた仮想のものである、というのが過去のゲームでは当たり前だった。

親が認識不足なのは、ただただ知らなかったのだろう。テレビCMで「無料! 無料!」と連呼するのを見て、「ああ無料なら安心だわ。任天堂のゲームみたいにお金取られないのね」というふうに思ったのだろう。

実際には、ソーシャルゲームはありとあらゆる場面でお金が請求される。今以上にゲームを進みたければ、今以上にキャラクターを強くしたければ、お金を払い、お金を払い続けて維持しなければゲームを快適に進めない。ユーザー側にそういったメッセージを送り続けているのがソーシャルゲームの特徴であり、ビジネスモデルなのだ。任天堂やソニーのゲームよりも、よほどお金を消費するのがソーシャルゲームだ。

この認識が子供だけではなく、大人や親の中になかったのだろう。こういったトラブルはすでに数年前から続いているのにとどまる気配はない。本来マスコミが啓発すべきなのは、ソーシャルゲームのこういった危険な側面であり、トラブルが起きないようより認識を高めていくべきなのだったのだ。しかしそういった反省の声は今のところまったく聞こえてこない。

それでも、ソーシャルゲームは確かに多くのユーザーを獲得した。3000万人という数字は怪しいにしても、相応の市場を作っているのは確かである。

しかし、ソーシャルゲームの隆盛に怒りの声をあげる一つの業界があった。パチンコ業界である。

→痛いニュース パチンコ業界「モバゲーGREEは社会悪、全力でぶっ潰す」

ソーシャルゲームが挑戦しているのは旧来のゲーム業界である。マスコミの主張を信じると、ソーシャルゲームはコンシューマーゲームの市場を圧迫し、ユーザーがどんどんソーシャルゲームの方に流れている、筈である。

なのになぜパチンコ業界が怒り狂うのか?

実際の数字付きデータを示したサイトを見つけることはできなかったが、どうやらソーシャルゲームが市場を圧迫し、ユーザーを横取りしてしまっているのはパチンコ業界だったようだ。ソーシャルゲームのユーザーがどの程度パチンコのユーザーと接点を持っているかは、データがないので不明である。ここまでに取り上げたデータで、ソーシャルゲームのユーザーとコンシューマゲームのユーザーとは、ゲームの好みばかりではなく、生活圏においてもまったく接点がない、と証明されている。すると、ソーシャルゲームのユーザーが潜在的に好むタイプのゲームとはいったい何か?

それは想像することしかできないが、とりあえずパチンコ業界が怒りの声を上げるほどに影響はあるようだ。「それはオレ達が取るべきカネだ!」と。

とこんな記事が出てからわずか一ヶ月後、ソーシャルゲーム最大の稼ぎ頭(?)であった「コンプリートガチャ」が法的に禁止される。

→消費者庁がソーシャルゲーム『グリー』や『モバゲー』のコンプガチャ景品表示法で禁止と判断。中止要請へ

「パチンコ業界が怒り」という記事が出てから一ヶ月でこの動き。背景でどんなやりとりがあったかなど、私には知りようがない。もしかすると何もなかったかも知れないし、いや本当は何かあったかもしれないし。とにかく、「コンプリートガチャ」に規制が掛けられた。

と同時に、グリー、モバゲー、その他ソーシャルゲームを供給していたゲーム会社の株価が、ナイアガラかイグアスの滝のごとく奈落へと落ちた。「コンプリートガチャ」規制の影響は非常に大きかったようである。

ここまでの話でソーシャルゲームの性質、傾向がだいぶ見えてきただろう。まとめて箇条書きにすると、下のようになる。

①ソーシャルゲームはコンシューマーゲームの市場にほとんど影響を与えていない。

②ソーシャルゲームとコンシューマーゲームとは、ユーザーの人種がまったく違う。

③ソーシャルゲームは多額のお金を請求されるなどのトラブルが起きている。

④ソーシャルゲームの拡大で、パチンコ業界の市場に影響を与えている。

ちょっと付け足すとしよう。

ソーシャルゲームのもう一つの特徴、テレビCMである。

テレビ以外のメディアでソーシャルゲームの宣伝はあまり見かけないが、テレビではしつこいくらいに、うんざりするほど繰り返し繰り返しコマーシャルが放送される。どこにチャンネルを合わせても、ソーシャルゲームのCMが追いかけてくるといった具合だ。実際に今テレビの広告収入の第3位がグリーとなっているようだ。グリーやモバゲーは非常に大きなお金を掛けて、テレビでCMを連打している。

なぜテレビCMなのか? ゲームの宣伝ならゲーム雑誌など、ゲームユーザーが一番いるところにお金を掛けるべきだろう。しかしグリーとモバゲーが力を入れているのはテレビである。

一つだけ推測しよう。

「ソーシャルゲームのユーザーはテレビが好きなユーザーである」

なぜテレビでCMを打つのか、その理由を考えるとこうなる。

最近はテレビの視聴率は落ちた。私は“テレビのユーザーが減少している”と考えている。テレビを見ているのは、“テレビ特有のコンテンツ”を求める人達であって、それ以外の人達が切り捨てられたのだ。ゲームや映画、アニメ……わざわざテレビという一方的に供給されているメディアを選ばなくてもよくなった(テレビは自分たちを見限ったユーザーを取り戻すつもりはまったくないようである。むしろ彼らをあたかも犯罪者のように仕立てて糾弾する報道番組を次々と作り、自らの手で断絶を深いものにしている。テレビの制作者は、ひょっとして突き抜けたアホではないだろうか)。

しかしそれでもテレビのみのコンテンツを求めるユーザーというのはやはりいる。その【テレビのコンテンツを好むユーザーと、ソーシャルゲームのユーザーが一致】している。

だから「ソーシャルゲームのユーザーはテレビが好きなユーザーである」と推測できる。

またソーシャルゲームとコンシューマーゲームはゲーム性においてもまったく違う。

今ソーシャルゲームの主流はカード収集型のゲームである。どのゲームを見ても、だいたい同じような内容である。門外漢が見ても、あのゲームとこのゲームどう違うの? というぐらい似通っている。

これはソーシャルゲームが一つのゲームが流行ったらみんな真似をする傾向があるからであり、しかもグリーやモバゲーが類似ソフトを作ることを積極的に奨励しているからである。

そのカードの入手方法だが、全てのケースでユーザーの財力に関わってくる。ひたすら金を注ぎ込んでいれば、いつか目的のカードが出てくるかも知れない。もっとも、その確率は常に作り手側が操作し、プレイヤー側がストレスを感じていると思ったら緩く設定し、お金が出ていると感じたら締め付けを厳しくする。

ソーシャルゲームは言ってしまえば“お金が全て”なのである。

コンシューマゲームはプレイヤー本人の知恵と努力がどこまでも試されるゲームである。作り手が設計したパズルを解き、アクションをこなし、時にレベル上げアイテム収集、貯金などの忍耐力が試される。ただし電気代以外にお金は一切かからない。知恵と努力のせめぎ合い、“苦労”してその先にある“達成”を得るのがコンシューマーの特徴だ。

一方ソーシャルゲームは“苦労”はしない。お金さえあれば、いつでも常に最強でいられるのだ。コンシューマーから“苦労”を取り除いたものがソーシャルゲームと言うべきだろう。(現実世界と違い、自分より強い人間が常に周りにいるので、ソーシャルゲームのユーザーは勝つためによりお金を注ぎ込み続けねばならない)

ついでに、ソーシャルゲームには様々なカードゲームが登場し、様々な絵師が参加しているのだが、一部のゲームでは公式サイトで絵だけなら全て閲覧できるようである。ではあのカードにいったい何の価値があるのだろう? 実力のある絵描きが参加する理由は? ソーシャルゲームのユーザーはあのたまにしかお目にかかることができない美麗なカード……いやそこに描かれている絵を求めているわけである。しかしそれは公式サイトで手に入るのなら、彼らはいったい何を求めてゲームをやっているのだろう?

いっそ、お金を消費する行為自体が楽しい、と言ってくれた方が私にとって明快なのだが。

とりあえず、2つの特徴を書き足そう。

⑤ソーシャルゲームのユーザーはテレビが好きなユーザーである

⑥ソーシャルゲームとコンシューマゲームとではゲームの方向性がまったく違う。

さて。

ソーシャルゲームはコンシューマゲームとまったく違う性質を持っていて、好むユーザーも全く違うし、市場にも全く接点がない。ソーシャルゲームの市場拡大で怒るのはパチンコ業界でだった。ソーシャルゲームはお金を消費し続けないとゲームを進行することもそれ以前に状態を維持することもできない。莫大な支払いを請求されるトラブルが続発している。

以上がソーシャルゲームの特徴である。コンシューマーゲームとはまるで本質が違う。むしろ賭博性が強く依存度の高いパチンコに近いと言えるかもしれない。

ではここまで見えてきた特徴をまとめて、ソーシャルゲームのある本質を大きな文字で書いてみよう。

ソーシャルゲームのライバルはコンシューマーゲームではなく、パチンコであった。

ソーシャルゲームが近いのはパチンコである。しかもそれは年齢問わず誰でも接することができる。そういうものを世の母親達は積極的に子供にソーシャルゲームを与えている。

正直なところ、あまり健全な状態とは思えない。

「コンシューマーゲームだって色んなトラブル抱えてきたじゃないか。ゲームソフト欲しさに恐喝が起きたり、そうそう少年犯罪が増えたのは任天堂のゲームのせいだ!」

こう反論する人はいるだろう。確かに人気ゲームソフトを巡って恐喝事件は起きたが、それは今となっては昔々の話だし、その実例は2件くらいだったかな? しかもそれはゲーム自体で起きた事件ではない。その周辺の社会状況で起きた事件だ。

こう反論する人はいるだろう。確かに人気ゲームソフトを巡って恐喝事件は起きたが、それは今となっては昔々の話だし、その実例は2件くらいだったかな? しかもそれはゲーム自体で起きた事件ではない。その周辺の社会状況で起きた事件だ。

またゲームによって少年犯罪が増えた、というデータはない。むしろ少年犯罪はファミコン登場以来激減している(これは警察発表のデータから明らかになっている)。「凶悪化した」という話を証明する事件も起きていない。もしも関連があるとしたら、少年犯罪減少に大きな貢献をしているということになる。これを認める人はいないが。

ゲーム自体で何千件といった問題を引き起こしているのは、ソーシャルゲームの方である。冷静な判断ができるならば、親は子供に任天堂やソニーのゲームを買い与えるべきなのである。

それにしても奇妙である。

ソーシャルゲームは薄っぺらいし、普通に新聞を読んでいたらソーシャルゲームにまつわる問題やリスクについても知る機会はあるはずだ。しかしソーシャルゲームのユーザーは積極的に任天堂やソニーを避けて、ソーシャルゲームを求めているのである。新聞知識はなくても、ソーシャルゲームとコンシューマーゲーム、二つのゲームを遊び比べてみれば、性質の違いはたちどころにわかるはずである。

なぜだろう?

理由を考えると、①コンシューマゲームに対する偏見、②教養のなさが同時に考えられる。

①のコンシューマゲームに対する偏見。今、親世代と呼ばれる人達はファミコン直撃世代である。ゲームのことは今の子供達よりよほどよく知っている。私は自分の体験記と照らし合わせて、セガマークⅢからゲームの歴史について語ることができる。

しかし私の同世代の人達はみんな同じようにゲームに夢中だったわけではない。ここには私のような“表の世界”(実際の世界)を体験した人と同時に、コインを裏返したかのような“裏の世界”(ヴァーチャルの世界)でしかゲームと接しなかった一群がいる。それは旧世代やマスコミが喧伝した「ゲームを有害なものと信じている人達」の世界である。

私のような人間は、ゲームというのを直に触れて、それがどういうものなのか体験を通じて深く知ることができた。一方で現実のものに触れず、そのすぐ後ろで見ていたはずなのに、それが何なのか知る切っ掛けがなかった人達がかなりいる。そういう人達は旧世代やマスコミが空想の中で作り出した「ゲームに対するあらゆる危険性」あるいは「ゲームと接することで将来に対して有害な結果をもたらす」という歪んだ情報を洪水のように浴びて、ついに“テレビと現実”の区別ができなくなった。そういう屈折した人達は、ファミコンに夢中になる同世代の背中を見て、冷ややかな目線を送ると同時に、「ゲームに飲まれていない自分」という優越に酔いながら子供時代を過ごしてきた。

そういう人達が大人になり、親になり、やがてゲームに興味を持つ子供と接するようになった。その時彼らはこう考えた。

「任天堂のゲームは危険だ。お金ばかりかかるし、成績が落ちて不良になるかもしれない」

昔、ゲームセンターはなぜか不良の溜まり場と言われていた。不思議な話である。(ヤンキーはゲームなんてやらない)

そんな時、若い親世代の前に現れたのがソーシャルゲームである。ソーシャルゲームはまず「無料」でゲームを始められる。リビングの一角を占領することもない(ゲーム機は配線がごちゃごちゃに絡まって見た目にも美しくない)。テレビの視聴を阻害されることもない。テレビでは親しみのある有名な芸能人がしきりに勧めているものだからきっといいものに違いない。……多分そう考えたのではないだろうか。

この偏見は、知識のなさに繋がる。

ソーシャルゲームはもの凄くお金がかかるのである。それこそ、1本のソーシャルゲームでゲームハード1台分+ソフト数本分を軽くこえるくらいお金がかかる。

ソーシャルゲームはキャラクターを強くするにも、ゲームを進めるにもありとあらゆる進行にお金が必要になるのである。最近では、およそゲームの進行とは無関係なカード収集に際限なくお金が吸い取られていく。お金がかからないわけがない。月の支払いが数百万とかそういう金額が当たり前になってしまう。

コンシューマゲームは不安。でもソーシャルゲームなら安心。そういう間違った考え方が、そもそも根底にあるから、こういうトラブルが起きる。

②は教養のなさだ。“教養”は“知識”と違う。知識は最近はグーグルで検索すれば簡単に手に入る。教養とは様々な経験を通じて手に入るもので、ものの良し悪しや美や醜を見分ける感性、あるいはそれらを具体的に語るための言語能力のことである。この“教養”のなさが、ソーシャルゲームの罠にかかりやすい原因だろう。

ソーシャルゲームは薄っぺらい。実際のプレイ動画を見たが、しょぼいどころではないグラフィックとサウンド、リズム感のない展開(ファミコン時代のゲームだって大した映像じゃなかったじゃないか、と反論されそうだが違う。ファミコンの時代でも良いゲームというのは快適にゲームを進めるために、あるいはゲーム中の物語に引き込むために、デザイナーによるありとあらゆる調整が加えられていた。ソーシャルゲームにはそれがなく、ただ静止した画像が工夫もなくそこに現れるだけだ。それがソーシャルゲームが初期ファミコンにも及ばない理由だ)。それに、これといって具体的なストーリーがあるわけでもないらしい。そもそも「あまりゲームをやらない人」に向けて作られているから、そこで展開していくドラマというものがないらしく、もちろんレベル上げという過程を経て強くなっていくという体験もない。すべて現実のお金で解決、進行していく、というわけだ。もしも「物語」なるものがあったとしても、ソーシャルゲームのユーザーはそれを理解して感情移入するだけの感受性を持たない。

総合して言うと、ゲームとしての底が浅いのである。しかしソーシャルゲームを手に取ってしまう人達というのはそれを見分けるだけの教養が欠落している。だから課金地獄というソーシャルゲームの罠に飲み込まれていくのだ。

「どんなものだろう?」と興味半分に覗いてみるのもいいだろう。しかしまともに“教養”ある者ならば、すぐにでもソーシャルゲームの底の浅さに気付いて手を引くだろう(実際ここで手を引いた人はかなりいるようだが、退会できず放置、らしい)。手を引くことができなかったのはやはり“教養”のなさである。

もしもソーシャルゲームをコンシューマゲーム並の手間暇を掛けて制作したら? おそらくソーシャルゲームのユーザーは頭が追いつけなくてゲームを進めることができないだろう。躓くたびにお金を払って進行する、その方がソーシャルゲームのユーザーにとってわかりやすい。ソーシャルゲームのユーザは、苦労をかけてゲームを進行させる、というストレスに耐えることはできないだろう。それだけ“教養”が欠落しているからだ。また「物語」を読み解くほどの感受性……いや台詞を読み通すだけの理解力と忍耐力に欠ける。

後付けだが、ソーシャルゲームの特徴を一つ付け足そう。

⑦もしもコンシューマーゲーム並の複雑さを持ったソーシャルゲームが登場しても、ソーシャルゲームのユーザーは理解することができない。

最後にもう1つ。

マスコミがソーシャルゲームを応援する理由は何だろうか。理由は簡単。多額の広告料を得ているからである。さらにマスコミは、自分たちが宣伝するものは世界のあらゆるところで流行していると思い込む習性があるらしい。

ゲーム以外の話をするが、2007年頃から、マスコミは異常なほど自民党を叩き、露骨な民主党支持を始めた。それがピークに達したのが2009年頃。時の総理麻生太郎の「言い間違いがあった」「漢字が読めない」「高級バーで酒を飲んでいる」「母の命日に墓参りに行った」などなど、もはや「子供のいじめ」のような報道を始めた。

何故だったのか。総務省が公開している政治資金収支報告書を見れば一目瞭然だった。民主党は博報堂(テレビと深い関係を持つ広告代理店)に多額のお金を送っていた。お金をもらっていたから支持していただけなのである。

民主党の問題点は政権を取る以前から明らかだった。明らかに実現不能なマニフェストの数々。さらにマニフェストに書かれていない、外国人移民を誘致する計画……。しかしこれの問題をテレビや新聞といったマスコミは全く報じず、民主党に対する好意的・肯定的ニュースを流し続けた。今でもその傾向はあまり変わらない。

マスコミは何かしらの偏った思想を持っているわけでも(かなり左寄りだが)、マスコミ自体を操る何かがいるわけではない。ただただどんちゃん囃子を歌い国民を右往左往させ、いつの間にか自分が自分のどんちゃん囃子で踊ってしまっている。自分たちが始めたキャンペーンなのに、すぐにそのことを忘れて、あたかも別の何かを問題の原点として持ってきてそれを叩き始める。そうすることに悪意も悪気も感じていない。シンプルな一言で済ませてしまうと……馬鹿なのである。

ニンテンドー3DSの詳細が発表された2010年のE3の時、一般マスコミは不満げな顔をしてこう吐き捨てた。

「何だ任天堂はソーシャルやらないのか。終わったな」(頑張って探しましたが、この発言のソース見つけられませんでした)

この時の発表は確かニコニコ生放送でも配信されたが、満足度90%越えの大評判だったと記憶している。

マスコミがソーシャルゲームを応援して、東京ゲームショーの話題になると任天堂やソニーを取り上げず、グリーやモバゲーばかり持ち上げるのは、相応のお金をもらっているからである。しかしマスコミはその事実を綺麗に忘れて、「今すべての世代で男女問わずソーシャルゲームに夢中! 素晴らしい!」と考えてしまうのである。

マスコミがそういう性質で動いている、とまず我々はきちんと了解すべきなのである。

最近でもこういう記事を見かけた。

→「ゲームショウ大入りでも、内部は崩壊秒読み状態! コンシューマーゲーム信仰と嫌儲思考がゲーム業界を滅ぼす!?」

大雑把に要約すると、「今ゲームの中心はソーシャルゲーム! なのにゲームの作り手はコンシューマを好んでコンシューマのゲームを作りたがる。これじゃゲーム業界が駄目になる!」といった内容である。

ここまでに書いてきたように、ソーシャルゲーム優勢の報道は幻想である。ソーシャルゲームとコンシューマーゲームとではユーザーの性質が全く違う。データで掲げた通りである。しかも底が浅く、ある意味お金を吸い上げるだけのシステムであるソー シャルゲーム。ある種の理想を持った若者だったら、コンシューマ一択は当然である。

シャルゲーム。ある種の理想を持った若者だったら、コンシューマ一択は当然である。

10月26日。スペインで最も権威ある賞であるアストゥリアス皇太子賞で、宮本茂が受賞した。

→『スーパーマリオ』開発者らに受賞 スペイン皇太子賞

非常に名誉ある賞である。

しかしこのニュースが最初に報告されたのは、半年近く前の5月24日である。どの新聞も、どのニュース番組も、この輝かしき名誉を報道することはなかった。なぜならそれがマスコミだからだ。

……というニュースをメディアで見かけるようになったのは最近の話ではない。テレビでE3や東京ゲームショウの特集が組まれると、任天堂やソニー、マイクロソフトのゲームは申し訳程度、あとはがっつりとグリーなどのソーシャルゲームを紹介し、あたかもゲームメディアの全てがソーシャルゲームに注目しているかのような報道をする。ネットメディアを見ても、ソーシャルゲールが若者を中心に大流行! 旧来型ゲームはもう終わり! という記事はあちこちで見られる。

確かにソーシャルゲームの市場は異様な規模で膨れあがり、ユーザー数は上昇気流に乗ったかのように数字を増やし続けている。

しかし、旧来型のゲームがそこまで苦境であるという話はあまり聞かない。2012年は確かに任天堂が赤字を出し、新聞やテレビに大きく取り上げられた。任天堂は過去20年のゲーム事業の中で、一度も赤字を出した経験がなかったからだ。新聞はこの一面だけを捉え、ゲーム市場の後退、新ハードのニンテンドー3DSがぜんぜん売れていない、旧来型ゲームはもう終わりだ、という記事を次から次へと書き立てた。

が、実際にはニンテンドー3DSは売れに売れまくっている。空前のヒットと呼ばれた旧ニンテンドーDSを上回る速度で売り上げを伸ばし、もちろんソフトもミリオンタイトルが多く、その後も話題作が途切れることなく準備されている。

本当に売れずに苦境に立っているのはPSVitaだけである(←なぜか新聞やテレビでは綺麗にスルーされる)。

しかし、それでもメディアは――より大きなメディアほどソーシャルゲームこそが新しい市場と流行の覇者だ、と書き立てる。だから改めて問いたい。

本当にそうだろうか?

任天堂も「それは本当なのか?」と疑問に思い、調査会社に依頼してデータを作った。それが右の図である。いずれも2010年の任天堂カンファレンスで公開された。

ここで任天堂ゲーム機で遊んでいる人と、ソーシャルゲームで遊んでいる人との人数規模が提示された。この段階でも、ソーシャルゲームよりも任天堂のゲームで遊んでいるユーザーの方が圧倒的に多い。

さらに、ニンテンドーDSのユーザーのうち、ソーシャルゲームでも遊んでいるユーザーの数を引き出すと、21%という数字が出てきた。全体の2割である。たったの2割程度で、しかもその2割は、現役のニンテンドーDSユーザーであった。

この結果を示した上で、岩田聡社長は「両方遊ばれる方はゲームがお好きなのだと思います」と発言した。これ以上ないくらい的確な言葉だと思う。

→任天堂カンファレンス Q&Aセッション 2010年

私がたまたま見つけたのは『ファミ通Bootleg』というよくわからない名前の雑誌の、鈴木みその漫画の1コマである。

具体的な数字は公開されていないが(別の雑誌では公開されたかも知れない)、ソーシャルゲームのユーザーは今までのゲームユーザーと全く別、コンシューマーゲームにまったく興味を示さなかった人達だから、お互いの市場を侵食することなく棲み分けている、と台詞の中にある。

しかしソーシャルゲームのユーザーはすでに3000万人(大本営発表)。人数規模だけの話をすると、コンシューマーゲームを追い抜いているばかりか、3000万人という数字が日本だけだとすると日本人口の4分の1がすでにソーシャルゲームのユーザーということになる。まさに誰も彼もソーシャルゲームで遊んでいるはずなのである。

ここで疑問がわき起こる。自分たちの周囲で、自分を含めてソーシャルゲームで遊んでいる、という人をお目にかかったことがない。私もないし、私の知人も、その知り合いの中にもソーシャルゲームをやっているという人は1人もいない。ゲームと言えば任天堂やソニーといったコンシューマーゲームである。

この疑問に、ごく普通に一般人が、調査会社などではなく自分でできる方法で調査をした。下に貼り付けたリンクがその結果である。必見の記事だ。

→3000万人の会員数を誇るグリー利用者があまりにも回りにいないので調べた結果、本当に住む世界が違ったという話

2ちゃんねる/ツイッター/Facebookなどでアンケートを実施した結果、グリーをやっている人の割合は5%という数字が出た。

5%!

ただ、一度アカウントを作ったことがある、というユーザーは結構いた。アカウントを作ったものの退会できず、そのまま放置、というユーザーだ。ゲームは好きだし、何やら新しいゲームができたみたいだから気軽な気分でアカウントを作ってみよう……と思ったら退会できない。退会できず、面倒だから放置、というユーザーがかなりの数でいるようだ。この退会できなかった“スリープユーザー”を含めると、グリーのユーザーはなかなかの数でいる、ということになる。この数字を含めて発表するのは、果たしてどうなのだろうか。

様々なサイトに出てきた【具体的な数字】を俯瞰して見ると、どうにもこうにも……ソーシャルゲームが大流行! というのはいささか怪しいような気がしてきた。「ユーザー数3000万人!」と聞かされると確かに凄いと思うが、その背景となる様々なデータ見ると、3000万という数字がいかにも怪しい大本営発表にしか見えなくなってくるし、どうやら実際怪しい数字らしい。

むしろ次から次へと溢れ出す“問題”のほうが大きいようである。

→子供のゲーム代に1ヶ月1000万円 請求書に親が仰天

「ゲーム中のお金はゲーム中だけのお金である」……記事では「子供は」という枕詞付きで説明しているが、実際は多くの人がこう思っているはずである。「子供」だけでなく「親」も、だ。

ソーシャルゲームは無料で遊べる、安心なゲームである。ゲーム中で支払い請求されるお金は、ゲーム中で作られる仮想のものだ……。まさかそれが現実のお金だとは思わなかったのだろう。

もし任天堂やソニーのゲームで遊んだ経験のある子供なら、ゲーム中のお金が現実のものだとまず思わないだろう。ゲーム中のお金もまた仮想のものである、というのが過去のゲームでは当たり前だった。

親が認識不足なのは、ただただ知らなかったのだろう。テレビCMで「無料! 無料!」と連呼するのを見て、「ああ無料なら安心だわ。任天堂のゲームみたいにお金取られないのね」というふうに思ったのだろう。

実際には、ソーシャルゲームはありとあらゆる場面でお金が請求される。今以上にゲームを進みたければ、今以上にキャラクターを強くしたければ、お金を払い、お金を払い続けて維持しなければゲームを快適に進めない。ユーザー側にそういったメッセージを送り続けているのがソーシャルゲームの特徴であり、ビジネスモデルなのだ。任天堂やソニーのゲームよりも、よほどお金を消費するのがソーシャルゲームだ。

この認識が子供だけではなく、大人や親の中になかったのだろう。こういったトラブルはすでに数年前から続いているのにとどまる気配はない。本来マスコミが啓発すべきなのは、ソーシャルゲームのこういった危険な側面であり、トラブルが起きないようより認識を高めていくべきなのだったのだ。しかしそういった反省の声は今のところまったく聞こえてこない。

それでも、ソーシャルゲームは確かに多くのユーザーを獲得した。3000万人という数字は怪しいにしても、相応の市場を作っているのは確かである。

しかし、ソーシャルゲームの隆盛に怒りの声をあげる一つの業界があった。パチンコ業界である。

→痛いニュース パチンコ業界「モバゲーGREEは社会悪、全力でぶっ潰す」

ソーシャルゲームが挑戦しているのは旧来のゲーム業界である。マスコミの主張を信じると、ソーシャルゲームはコンシューマーゲームの市場を圧迫し、ユーザーがどんどんソーシャルゲームの方に流れている、筈である。

なのになぜパチンコ業界が怒り狂うのか?

実際の数字付きデータを示したサイトを見つけることはできなかったが、どうやらソーシャルゲームが市場を圧迫し、ユーザーを横取りしてしまっているのはパチンコ業界だったようだ。ソーシャルゲームのユーザーがどの程度パチンコのユーザーと接点を持っているかは、データがないので不明である。ここまでに取り上げたデータで、ソーシャルゲームのユーザーとコンシューマゲームのユーザーとは、ゲームの好みばかりではなく、生活圏においてもまったく接点がない、と証明されている。すると、ソーシャルゲームのユーザーが潜在的に好むタイプのゲームとはいったい何か?

それは想像することしかできないが、とりあえずパチンコ業界が怒りの声を上げるほどに影響はあるようだ。「それはオレ達が取るべきカネだ!」と。

とこんな記事が出てからわずか一ヶ月後、ソーシャルゲーム最大の稼ぎ頭(?)であった「コンプリートガチャ」が法的に禁止される。

→消費者庁がソーシャルゲーム『グリー』や『モバゲー』のコンプガチャ景品表示法で禁止と判断。中止要請へ

「パチンコ業界が怒り」という記事が出てから一ヶ月でこの動き。背景でどんなやりとりがあったかなど、私には知りようがない。もしかすると何もなかったかも知れないし、いや本当は何かあったかもしれないし。とにかく、「コンプリートガチャ」に規制が掛けられた。

と同時に、グリー、モバゲー、その他ソーシャルゲームを供給していたゲーム会社の株価が、ナイアガラかイグアスの滝のごとく奈落へと落ちた。「コンプリートガチャ」規制の影響は非常に大きかったようである。

ここまでの話でソーシャルゲームの性質、傾向がだいぶ見えてきただろう。まとめて箇条書きにすると、下のようになる。

①ソーシャルゲームはコンシューマーゲームの市場にほとんど影響を与えていない。

②ソーシャルゲームとコンシューマーゲームとは、ユーザーの人種がまったく違う。

③ソーシャルゲームは多額のお金を請求されるなどのトラブルが起きている。

④ソーシャルゲームの拡大で、パチンコ業界の市場に影響を与えている。

ちょっと付け足すとしよう。

ソーシャルゲームのもう一つの特徴、テレビCMである。

テレビ以外のメディアでソーシャルゲームの宣伝はあまり見かけないが、テレビではしつこいくらいに、うんざりするほど繰り返し繰り返しコマーシャルが放送される。どこにチャンネルを合わせても、ソーシャルゲームのCMが追いかけてくるといった具合だ。実際に今テレビの広告収入の第3位がグリーとなっているようだ。グリーやモバゲーは非常に大きなお金を掛けて、テレビでCMを連打している。

なぜテレビCMなのか? ゲームの宣伝ならゲーム雑誌など、ゲームユーザーが一番いるところにお金を掛けるべきだろう。しかしグリーとモバゲーが力を入れているのはテレビである。

一つだけ推測しよう。

「ソーシャルゲームのユーザーはテレビが好きなユーザーである」

なぜテレビでCMを打つのか、その理由を考えるとこうなる。

最近はテレビの視聴率は落ちた。私は“テレビのユーザーが減少している”と考えている。テレビを見ているのは、“テレビ特有のコンテンツ”を求める人達であって、それ以外の人達が切り捨てられたのだ。ゲームや映画、アニメ……わざわざテレビという一方的に供給されているメディアを選ばなくてもよくなった(テレビは自分たちを見限ったユーザーを取り戻すつもりはまったくないようである。むしろ彼らをあたかも犯罪者のように仕立てて糾弾する報道番組を次々と作り、自らの手で断絶を深いものにしている。テレビの制作者は、ひょっとして突き抜けたアホではないだろうか)。

しかしそれでもテレビのみのコンテンツを求めるユーザーというのはやはりいる。その【テレビのコンテンツを好むユーザーと、ソーシャルゲームのユーザーが一致】している。

だから「ソーシャルゲームのユーザーはテレビが好きなユーザーである」と推測できる。

またソーシャルゲームとコンシューマーゲームはゲーム性においてもまったく違う。

今ソーシャルゲームの主流はカード収集型のゲームである。どのゲームを見ても、だいたい同じような内容である。門外漢が見ても、あのゲームとこのゲームどう違うの? というぐらい似通っている。

これはソーシャルゲームが一つのゲームが流行ったらみんな真似をする傾向があるからであり、しかもグリーやモバゲーが類似ソフトを作ることを積極的に奨励しているからである。

そのカードの入手方法だが、全てのケースでユーザーの財力に関わってくる。ひたすら金を注ぎ込んでいれば、いつか目的のカードが出てくるかも知れない。もっとも、その確率は常に作り手側が操作し、プレイヤー側がストレスを感じていると思ったら緩く設定し、お金が出ていると感じたら締め付けを厳しくする。

ソーシャルゲームは言ってしまえば“お金が全て”なのである。

コンシューマゲームはプレイヤー本人の知恵と努力がどこまでも試されるゲームである。作り手が設計したパズルを解き、アクションをこなし、時にレベル上げアイテム収集、貯金などの忍耐力が試される。ただし電気代以外にお金は一切かからない。知恵と努力のせめぎ合い、“苦労”してその先にある“達成”を得るのがコンシューマーの特徴だ。

一方ソーシャルゲームは“苦労”はしない。お金さえあれば、いつでも常に最強でいられるのだ。コンシューマーから“苦労”を取り除いたものがソーシャルゲームと言うべきだろう。(現実世界と違い、自分より強い人間が常に周りにいるので、ソーシャルゲームのユーザーは勝つためによりお金を注ぎ込み続けねばならない)

ついでに、ソーシャルゲームには様々なカードゲームが登場し、様々な絵師が参加しているのだが、一部のゲームでは公式サイトで絵だけなら全て閲覧できるようである。ではあのカードにいったい何の価値があるのだろう? 実力のある絵描きが参加する理由は? ソーシャルゲームのユーザーはあのたまにしかお目にかかることができない美麗なカード……いやそこに描かれている絵を求めているわけである。しかしそれは公式サイトで手に入るのなら、彼らはいったい何を求めてゲームをやっているのだろう?

いっそ、お金を消費する行為自体が楽しい、と言ってくれた方が私にとって明快なのだが。

とりあえず、2つの特徴を書き足そう。

⑤ソーシャルゲームのユーザーはテレビが好きなユーザーである

⑥ソーシャルゲームとコンシューマゲームとではゲームの方向性がまったく違う。

さて。

ソーシャルゲームはコンシューマゲームとまったく違う性質を持っていて、好むユーザーも全く違うし、市場にも全く接点がない。ソーシャルゲームの市場拡大で怒るのはパチンコ業界でだった。ソーシャルゲームはお金を消費し続けないとゲームを進行することもそれ以前に状態を維持することもできない。莫大な支払いを請求されるトラブルが続発している。

以上がソーシャルゲームの特徴である。コンシューマーゲームとはまるで本質が違う。むしろ賭博性が強く依存度の高いパチンコに近いと言えるかもしれない。

ではここまで見えてきた特徴をまとめて、ソーシャルゲームのある本質を大きな文字で書いてみよう。

ソーシャルゲームのライバルはコンシューマーゲームではなく、パチンコであった。

ソーシャルゲームが近いのはパチンコである。しかもそれは年齢問わず誰でも接することができる。そういうものを世の母親達は積極的に子供にソーシャルゲームを与えている。

正直なところ、あまり健全な状態とは思えない。

「コンシューマーゲームだって色んなトラブル抱えてきたじゃないか。ゲームソフト欲しさに恐喝が起きたり、そうそう少年犯罪が増えたのは任天堂のゲームのせいだ!」

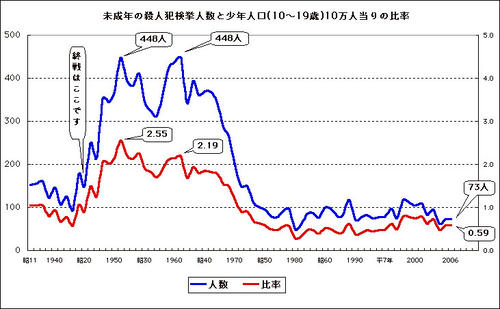

またゲームによって少年犯罪が増えた、というデータはない。むしろ少年犯罪はファミコン登場以来激減している(これは警察発表のデータから明らかになっている)。「凶悪化した」という話を証明する事件も起きていない。もしも関連があるとしたら、少年犯罪減少に大きな貢献をしているということになる。これを認める人はいないが。

ゲーム自体で何千件といった問題を引き起こしているのは、ソーシャルゲームの方である。冷静な判断ができるならば、親は子供に任天堂やソニーのゲームを買い与えるべきなのである。

それにしても奇妙である。

ソーシャルゲームは薄っぺらいし、普通に新聞を読んでいたらソーシャルゲームにまつわる問題やリスクについても知る機会はあるはずだ。しかしソーシャルゲームのユーザーは積極的に任天堂やソニーを避けて、ソーシャルゲームを求めているのである。新聞知識はなくても、ソーシャルゲームとコンシューマーゲーム、二つのゲームを遊び比べてみれば、性質の違いはたちどころにわかるはずである。

なぜだろう?

理由を考えると、①コンシューマゲームに対する偏見、②教養のなさが同時に考えられる。

①のコンシューマゲームに対する偏見。今、親世代と呼ばれる人達はファミコン直撃世代である。ゲームのことは今の子供達よりよほどよく知っている。私は自分の体験記と照らし合わせて、セガマークⅢからゲームの歴史について語ることができる。

しかし私の同世代の人達はみんな同じようにゲームに夢中だったわけではない。ここには私のような“表の世界”(実際の世界)を体験した人と同時に、コインを裏返したかのような“裏の世界”(ヴァーチャルの世界)でしかゲームと接しなかった一群がいる。それは旧世代やマスコミが喧伝した「ゲームを有害なものと信じている人達」の世界である。

私のような人間は、ゲームというのを直に触れて、それがどういうものなのか体験を通じて深く知ることができた。一方で現実のものに触れず、そのすぐ後ろで見ていたはずなのに、それが何なのか知る切っ掛けがなかった人達がかなりいる。そういう人達は旧世代やマスコミが空想の中で作り出した「ゲームに対するあらゆる危険性」あるいは「ゲームと接することで将来に対して有害な結果をもたらす」という歪んだ情報を洪水のように浴びて、ついに“テレビと現実”の区別ができなくなった。そういう屈折した人達は、ファミコンに夢中になる同世代の背中を見て、冷ややかな目線を送ると同時に、「ゲームに飲まれていない自分」という優越に酔いながら子供時代を過ごしてきた。

そういう人達が大人になり、親になり、やがてゲームに興味を持つ子供と接するようになった。その時彼らはこう考えた。

「任天堂のゲームは危険だ。お金ばかりかかるし、成績が落ちて不良になるかもしれない」

昔、ゲームセンターはなぜか不良の溜まり場と言われていた。不思議な話である。(ヤンキーはゲームなんてやらない)

そんな時、若い親世代の前に現れたのがソーシャルゲームである。ソーシャルゲームはまず「無料」でゲームを始められる。リビングの一角を占領することもない(ゲーム機は配線がごちゃごちゃに絡まって見た目にも美しくない)。テレビの視聴を阻害されることもない。テレビでは親しみのある有名な芸能人がしきりに勧めているものだからきっといいものに違いない。……多分そう考えたのではないだろうか。

この偏見は、知識のなさに繋がる。

ソーシャルゲームはもの凄くお金がかかるのである。それこそ、1本のソーシャルゲームでゲームハード1台分+ソフト数本分を軽くこえるくらいお金がかかる。

ソーシャルゲームはキャラクターを強くするにも、ゲームを進めるにもありとあらゆる進行にお金が必要になるのである。最近では、およそゲームの進行とは無関係なカード収集に際限なくお金が吸い取られていく。お金がかからないわけがない。月の支払いが数百万とかそういう金額が当たり前になってしまう。

コンシューマゲームは不安。でもソーシャルゲームなら安心。そういう間違った考え方が、そもそも根底にあるから、こういうトラブルが起きる。

②は教養のなさだ。“教養”は“知識”と違う。知識は最近はグーグルで検索すれば簡単に手に入る。教養とは様々な経験を通じて手に入るもので、ものの良し悪しや美や醜を見分ける感性、あるいはそれらを具体的に語るための言語能力のことである。この“教養”のなさが、ソーシャルゲームの罠にかかりやすい原因だろう。

ソーシャルゲームは薄っぺらい。実際のプレイ動画を見たが、しょぼいどころではないグラフィックとサウンド、リズム感のない展開(ファミコン時代のゲームだって大した映像じゃなかったじゃないか、と反論されそうだが違う。ファミコンの時代でも良いゲームというのは快適にゲームを進めるために、あるいはゲーム中の物語に引き込むために、デザイナーによるありとあらゆる調整が加えられていた。ソーシャルゲームにはそれがなく、ただ静止した画像が工夫もなくそこに現れるだけだ。それがソーシャルゲームが初期ファミコンにも及ばない理由だ)。それに、これといって具体的なストーリーがあるわけでもないらしい。そもそも「あまりゲームをやらない人」に向けて作られているから、そこで展開していくドラマというものがないらしく、もちろんレベル上げという過程を経て強くなっていくという体験もない。すべて現実のお金で解決、進行していく、というわけだ。もしも「物語」なるものがあったとしても、ソーシャルゲームのユーザーはそれを理解して感情移入するだけの感受性を持たない。

総合して言うと、ゲームとしての底が浅いのである。しかしソーシャルゲームを手に取ってしまう人達というのはそれを見分けるだけの教養が欠落している。だから課金地獄というソーシャルゲームの罠に飲み込まれていくのだ。

「どんなものだろう?」と興味半分に覗いてみるのもいいだろう。しかしまともに“教養”ある者ならば、すぐにでもソーシャルゲームの底の浅さに気付いて手を引くだろう(実際ここで手を引いた人はかなりいるようだが、退会できず放置、らしい)。手を引くことができなかったのはやはり“教養”のなさである。

もしもソーシャルゲームをコンシューマゲーム並の手間暇を掛けて制作したら? おそらくソーシャルゲームのユーザーは頭が追いつけなくてゲームを進めることができないだろう。躓くたびにお金を払って進行する、その方がソーシャルゲームのユーザーにとってわかりやすい。ソーシャルゲームのユーザは、苦労をかけてゲームを進行させる、というストレスに耐えることはできないだろう。それだけ“教養”が欠落しているからだ。また「物語」を読み解くほどの感受性……いや台詞を読み通すだけの理解力と忍耐力に欠ける。

後付けだが、ソーシャルゲームの特徴を一つ付け足そう。

⑦もしもコンシューマーゲーム並の複雑さを持ったソーシャルゲームが登場しても、ソーシャルゲームのユーザーは理解することができない。

最後にもう1つ。

マスコミがソーシャルゲームを応援する理由は何だろうか。理由は簡単。多額の広告料を得ているからである。さらにマスコミは、自分たちが宣伝するものは世界のあらゆるところで流行していると思い込む習性があるらしい。

ゲーム以外の話をするが、2007年頃から、マスコミは異常なほど自民党を叩き、露骨な民主党支持を始めた。それがピークに達したのが2009年頃。時の総理麻生太郎の「言い間違いがあった」「漢字が読めない」「高級バーで酒を飲んでいる」「母の命日に墓参りに行った」などなど、もはや「子供のいじめ」のような報道を始めた。

何故だったのか。総務省が公開している政治資金収支報告書を見れば一目瞭然だった。民主党は博報堂(テレビと深い関係を持つ広告代理店)に多額のお金を送っていた。お金をもらっていたから支持していただけなのである。

民主党の問題点は政権を取る以前から明らかだった。明らかに実現不能なマニフェストの数々。さらにマニフェストに書かれていない、外国人移民を誘致する計画……。しかしこれの問題をテレビや新聞といったマスコミは全く報じず、民主党に対する好意的・肯定的ニュースを流し続けた。今でもその傾向はあまり変わらない。

マスコミは何かしらの偏った思想を持っているわけでも(かなり左寄りだが)、マスコミ自体を操る何かがいるわけではない。ただただどんちゃん囃子を歌い国民を右往左往させ、いつの間にか自分が自分のどんちゃん囃子で踊ってしまっている。自分たちが始めたキャンペーンなのに、すぐにそのことを忘れて、あたかも別の何かを問題の原点として持ってきてそれを叩き始める。そうすることに悪意も悪気も感じていない。シンプルな一言で済ませてしまうと……馬鹿なのである。

ニンテンドー3DSの詳細が発表された2010年のE3の時、一般マスコミは不満げな顔をしてこう吐き捨てた。

「何だ任天堂はソーシャルやらないのか。終わったな」(頑張って探しましたが、この発言のソース見つけられませんでした)

この時の発表は確かニコニコ生放送でも配信されたが、満足度90%越えの大評判だったと記憶している。

マスコミがソーシャルゲームを応援して、東京ゲームショーの話題になると任天堂やソニーを取り上げず、グリーやモバゲーばかり持ち上げるのは、相応のお金をもらっているからである。しかしマスコミはその事実を綺麗に忘れて、「今すべての世代で男女問わずソーシャルゲームに夢中! 素晴らしい!」と考えてしまうのである。

マスコミがそういう性質で動いている、とまず我々はきちんと了解すべきなのである。

最近でもこういう記事を見かけた。

→「ゲームショウ大入りでも、内部は崩壊秒読み状態! コンシューマーゲーム信仰と嫌儲思考がゲーム業界を滅ぼす!?」

大雑把に要約すると、「今ゲームの中心はソーシャルゲーム! なのにゲームの作り手はコンシューマを好んでコンシューマのゲームを作りたがる。これじゃゲーム業界が駄目になる!」といった内容である。

ここまでに書いてきたように、ソーシャルゲーム優勢の報道は幻想である。ソーシャルゲームとコンシューマーゲームとではユーザーの性質が全く違う。データで掲げた通りである。しかも底が浅く、ある意味お金を吸い上げるだけのシステムであるソー

10月26日。スペインで最も権威ある賞であるアストゥリアス皇太子賞で、宮本茂が受賞した。

→『スーパーマリオ』開発者らに受賞 スペイン皇太子賞

非常に名誉ある賞である。

しかしこのニュースが最初に報告されたのは、半年近く前の5月24日である。どの新聞も、どのニュース番組も、この輝かしき名誉を報道することはなかった。なぜならそれがマスコミだからだ。