■ 最新記事

(08/15)

(08/14)

(08/13)

(08/12)

(08/11)

(08/10)

(08/09)

(08/08)

(08/07)

(08/06)

■ カテゴリー

お探し記事は【記事一覧 索引】が便利です。

■2013/02/27 (Wed)

その他■

1 テレビはそろそろ捨ててもいいだろう

ニコニコ動画でテレビアニメシリーズが配信されるようになって、そろそろ3年が過ぎようとしている。ニコニコ動画でアニメを見ることは一般的になったし、製作サイドもニコニコ動画をビジネスの場としてそれなりの重要度を与えるようになってきた。「アニメーションはテレビで」この考え方は急速に過去のものになりつつある。

ニコニコ動画でテレビアニメシリーズが配信されるようになって、そろそろ3年が過ぎようとしている。ニコニコ動画でアニメを見ることは一般的になったし、製作サイドもニコニコ動画をビジネスの場としてそれなりの重要度を与えるようになってきた。「アニメーションはテレビで」この考え方は急速に過去のものになりつつある。

3年前、『ストライクウィッチーズ2』及び『学園黙示録HIGHSCHOOL OF THE DEAD』が配信された時にも一度ブログに取り上げた(ストライクウィッチーズ 第1話)が、その当時から思っていて書ききれなかったことや、また状況の激しい変化の時期であり、今の時点での考えを残しておきたいと考えている。

まず最初の主張は、シリーズ・アニメはテレビを捨ててもよいのではないか、という話だ。

3年前のブログ記事で書いた内容の繰り返しになるが、アニメーションをテレビというスケールで制作し続けるには限界がある。

まず12話から13話という“クール”の概念。テレビでシリーズ作品を放送してしまうと、その時点で放送回数が確定され、これが制作上あるいは視聴の上での問題の第1歩となっている。

例えば連載中の原作作品を映像化する場合。週刊雑誌での連載だとだいぶストーリーの進行が早いが、それでも週刊連載18ページと24分放送とでは大きな開きがある。アニメの展開をゆっくりペースで制作してもいずれ原作ストックを消費して、アニメはその時点で終わりにするか、原作にない結末を蛇足のように付け足すか、あるいは原作とはまったく違うストーリーを展開するか、いずれかの選択を選ばなければならない。そもそも原作のペースに合わせてストーリー進行を遅らせた緩慢な展開が喜ばれるとは思えない(いつまで経っても悟空がやってこない、いつまで経っても星矢が矢を放たない、30分付き合って今週も話進まなかったね、という徒労を何度も経験してきた世代として、これは由々しき問題である)。『銀魂』のように、原作ストックの問題そのものをテーマにしてしまう作品もあるが、あれは例外中の例外で、殆どの場合でユーザーが望まない付け足しと改編でがっかりさせられる。

連載中漫画をアニメ化する場合、1週間に1回放送には無理がある。もしも原作に忠実に映像化するならば、映像化の作家が原作以上の創意を込める気がないのならば、アニメに放送は2週に1回か、週に1回の場合でも15分ほどが最適ではないかと思われる。

それに、12話~13話という構成が、ストーリーの展開に制限を与えてしまう。その物語が出発点からどこまで進行し、変化を与えられるか。それは物理的時間に比例する。映画の場合、およそ30分区切りの起承転結で構成した場合、そこに描かれるのは大きな課題を一つ、大抵の場合、主人公の葛藤を乗り越える物語で完結してしまう。シリーズ作品の魅力は主人公の成長、冒険の旅の過程であり、映画とは違うスケールを持った進行距離を描くことができる。映画よりもっと深い所まで人物を掘り下げ、主人公の成長と変化をより大きなものにできる。物語を描くならば映画よりシリーズの方がいい。物語により大きなダイナミズムを与えるのがシリーズの特権であるし、見る側は主人公達の成長を友人のごとく付きある楽しみが生まれる。

しかしあらかじめ12話という制限が与えられてしまうと、見る側としては途中から結末が見えてしまう。6話前後で物語に変化が起きて、10話に入る頃には結末に向けて伏線の回収が始まる。12話という前提で構成してしまうと、どのアニメも同じセオリーを踏襲するから、だいたい同じような展開と結末になってしまう。主人公が物語の中で進める移動距離に限界が与えられてしまうのだ。

12話構成が絶対的になってしまうと、これが枷となって物語の背景を充分に語る準備が作れず、その逆にそもそも12話も必要ない物語も存在する。

12話構成が絶対的になってしまうと、これが枷となって物語の背景を充分に語る準備が作れず、その逆にそもそも12話も必要ない物語も存在する。

前者においては『DARKER THAN BLACK -流星の双子-』がその例だ。『DARKER THAN BLACK -流星の双子-』は明らかに12話では収まらないスケールを持った物語だった。この物語をきちんと展開させ、結末へと持って行こうと思ったら、12話では足りない。では何話が適切だったのか、と問われると制作者にインタビューしないとわからないが、とにかく12話は明らかに不充分だった。それまでの物語はそれなりに順当に物事のあらましを描き、それぞれの人物の感情を描いてきたのだが、12話に入って突然、切り貼りのダイジェストになってしまった。あまりにも説明がなさ過ぎて、奇妙な印象になってしまったクライマックス、登場人物が突然まったく別の場所に移動しているなど、書きこぼしたシーンが多い。おそらくダイジェストになってしまったクライマックスを4~5話くらいの尺度で展開していけば、その過程で十分に説明ができるし、人物の行く末も描けて、誰もが納得できる結末になっていただろう。しかし12話構成という前提である限り、それは望めない。

後者の事例は、最近では『さんかれあ』だろう。『さんかれあ』は12話(未放送を含めると14話)で映像化するべきではなかった。『さんかれあ』は第6話「あなたに…出会えたから」までは登場人物の背景と心理をスローペースながら丹念に描いてきたのに、それ以降、突然物語は散華例弥や降谷千紘から遠ざかっていく。話の本筋はおあずけ状態になり、サブキャラクターのエピソードで話数を消費していき、ようやく本筋に戻っても展開は緩慢で、ほんの少々の波を乗り越えたところで完結してしまった。おそらく『さんかれあ』に必要だった話数は8話くらい。12話は必要ではなかった。余計なところはざっくり刈り込んで、物語の中心を大きくクローズアップし、ドラマとしてのクライマックスを目指すべきだった。だが『さんかれあ』のアニメ版は、キャラクターの感情を物語の結末へと導く動線が描けていなかった。それにもしも12話という構成で充実した内容を描きたいのであれば、まず原作者を会議室に入れて、原作に描かれていない背景や、その後の展開も聞き出しておくべきだった。

後者の事例は、最近では『さんかれあ』だろう。『さんかれあ』は12話(未放送を含めると14話)で映像化するべきではなかった。『さんかれあ』は第6話「あなたに…出会えたから」までは登場人物の背景と心理をスローペースながら丹念に描いてきたのに、それ以降、突然物語は散華例弥や降谷千紘から遠ざかっていく。話の本筋はおあずけ状態になり、サブキャラクターのエピソードで話数を消費していき、ようやく本筋に戻っても展開は緩慢で、ほんの少々の波を乗り越えたところで完結してしまった。おそらく『さんかれあ』に必要だった話数は8話くらい。12話は必要ではなかった。余計なところはざっくり刈り込んで、物語の中心を大きくクローズアップし、ドラマとしてのクライマックスを目指すべきだった。だが『さんかれあ』のアニメ版は、キャラクターの感情を物語の結末へと導く動線が描けていなかった。それにもしも12話という構成で充実した内容を描きたいのであれば、まず原作者を会議室に入れて、原作に描かれていない背景や、その後の展開も聞き出しておくべきだった。

次に、地域の放送格差の問題だ。『花咲くいろは』『ちはやふる』『LUPIN the Third -峰不二子という女-』といった、いずれも話題になった作品だが、私の住んでいる地域では放送されていない。『花咲くいろは』はニコニコ動画で見るチャンスを得たが、もしここで出会わないと、永久にそのままだっただろう。『ちはやふる』も『LUPIN the Third -峰不二子という女-』も気になっている作品だが、未だに見る機会がない。

放送されていない、という問題の他に、放送時期のずれが問題になっている。かつてなら特に気にしない格差だったが、ネットの時代になるとここに少々の問題が孕む。話題に入れない、乗り遅れる、といった問題だ。最近では制作者側が公式としてツイッターで情報を発信しているが、地方出身者はここで自分たちがまだ得るべきではないタイミングの情報を与えられてしまう。本家にネタバレされてしまう危険があるのだ。

またセールス面についても、関東地方に偏りがでやすくなってしまう。関東地方の住人は製作者側が望むタイミングで広告が打てるが、地方の住人に対してはどうしてもここにズレが生じてしまう。関東地方の住人のみを“いいお客さん”と見なしている、というわけではないはずだが、地方に住んでいると何もかもに参加できず、この広告のタイミングのズレが収益にも少なからずの影響を与えてしまう。

アニメが深夜枠で放送されるようになったのは、単純に安く枠を買えるようになった、という背景によるものだが、やはりそれなりにお金がかかってしまう。内容によっては放送局側が拒否する場合もある。確かにテレビ放送は、レンタルショップにDVDを置くよりはるかに注目を集め、宣伝にもなるが、ネットでの視聴が主流になりかけている今、深夜放送にどれだけの意義があるのかあやしいところだ。

それから、テレビだとユーザー側に視聴のチャンスが1度しかない。この1度を逃してしまうと、ユーザーはもう見るチャンスを失ってしまう。もしもストーリーものだと、1回見逃した状態で視聴を続けなければならず、シリーズ作品を見続けようというモチベーションの維持にも関わってくる。もしも録画に失敗したら? 野球延長で放送時間の変更を察知できなかったら? 考えてみれば、テレビはユーザー側にかなり理不尽な制限を与えてきたといえる。

2 アニメの形式はどう変わるのか

テレビ放送には以上のような様々な問題がつきまとってきたわけだが、ネット配信に切り替えるとこの全てが一度に解決させられる。

まず放送回数と放送時間の問題。その作品に、あるいは物語に見合った放送回数と放送時間を独力で決めることができる。これがもっと早く可能なら『DARKER THAN BLACK -流星の双子-』は12話完結ではなく、もっと違う形で結末を描けたはずだった。『さんかれあ』は無駄を省いて、8話前後で完結できるようにしておけば、作品の評価はずっと変わっただろう。

すでにテレビ放送からネット配信へと転換を決めている作品もある。『化物語』はテレビ放送後もYouTubeでその続きが制作され配信されたし、未完に終わった『咲-Saki-阿智賀篇』は原作が溜まってきたタイミングでその都度映像化している。しかも放送時間は29分

すでにテレビ放送からネット配信へと転換を決めている作品もある。『化物語』はテレビ放送後もYouTubeでその続きが制作され配信されたし、未完に終わった『咲-Saki-阿智賀篇』は原作が溜まってきたタイミングでその都度映像化している。しかも放送時間は29分 と、テレビ放送できない尺で制作している。話の引き延ばしも余計なオリジナル要素もなく、ユーザーにとって理想的な形で『咲-Saki-阿智賀篇』のアニメ版は制作され続けている。

と、テレビ放送できない尺で制作している。話の引き延ばしも余計なオリジナル要素もなく、ユーザーにとって理想的な形で『咲-Saki-阿智賀篇』のアニメ版は制作され続けている。

もしもこれからニコニコ動画のみで作品を発表していくのなら、その都度その作品に必要な物語の長さを考え制作ができる自由度が生まれる。“放送回数”や“放送時間”といった囚われは失われ、物語の本質や描きたいテーマと結末、それを見定めて純粋な意味での“物語至上主義”を作品に込めることができる。逆に言えば放送回数やそれぞれの放送時間を自身で決めなければならないというわけだが――その程度の決定もできない作家に用はない。この革命を最初に起こしてくれるのが誰になるのか……今後に注目である。

(多分、広告を打つ側としては、ある程度の固まりになっていないと難しいのだと思う。発表の時期があまりにもバラバラだと広告のタイミングがわからないし、作品の公開が散発的だとユーザーの記憶にも残りづらくなる。だからまず最初に10話前後の固まりで制作する。この段階でうまくユーザーに浸透し、支持が生まれ、利益に繋がるとわかれば、それから続きを原作のペースに合わせて発表していけばいい。第2期という括りを待つ必要はない。第2期を待つより早くユーザーは作品の映像化を見ることができる)

地域格差の問題も解消される。配信された瞬間、日本中のユーザーが同時に視聴できるし、生放送などのイベントは同時に参加できる。ニコニコ動画だけではなく、YouTubeも連動させて配信すれば、世界規模で同時に作品発表もできる。

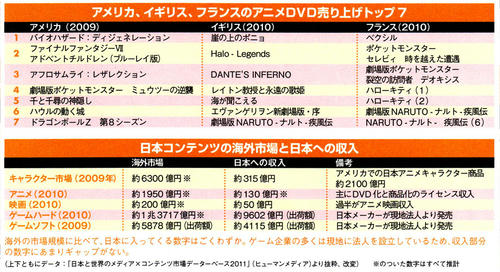

ちょっと余談になるが、世界に向けた配信は、今後考えていかねばならないテーマである。というのも、いま日本のアニメは世界中から注目を浴びている。そのほとんどが違法サイトでの視聴だが、日本で放送された、あるいは配信されたアニメが、日本のユーザーとほぼ同じタイミングで視聴されている。しかし世界に向けたセールスはほとんど進んでいない。北米向けのDVDは日本よりも2年以上遅れて発売するのは普通だし、海外のユーザーの声を拾っていくと、翻訳が不充分であるという。はっきりいえば「公式の翻訳は糞。海賊版の翻訳の方ができがいい」という意見が多く見られる。(参考:翻訳冒険活劇/海外のオタク「アニメ業界は海外市場にもっと目を向けるべきだと思う?」)(掲載した図は海外における日本のコンテンツの収益をまとめたもの。数字を見てわかるように、海外のアニメ市場はゲーム事業に相当するポテンシャルを持っているが、その収益のほとんどを手にしていない。業界がいまだ海外事業について手を付けていないのがわかる。出自は日経エンタテインメント)

ちょっと余談になるが、世界に向けた配信は、今後考えていかねばならないテーマである。というのも、いま日本のアニメは世界中から注目を浴びている。そのほとんどが違法サイトでの視聴だが、日本で放送された、あるいは配信されたアニメが、日本のユーザーとほぼ同じタイミングで視聴されている。しかし世界に向けたセールスはほとんど進んでいない。北米向けのDVDは日本よりも2年以上遅れて発売するのは普通だし、海外のユーザーの声を拾っていくと、翻訳が不充分であるという。はっきりいえば「公式の翻訳は糞。海賊版の翻訳の方ができがいい」という意見が多く見られる。(参考:翻訳冒険活劇/海外のオタク「アニメ業界は海外市場にもっと目を向けるべきだと思う?」)(掲載した図は海外における日本のコンテンツの収益をまとめたもの。数字を見てわかるように、海外のアニメ市場はゲーム事業に相当するポテンシャルを持っているが、その収益のほとんどを手にしていない。業界がいまだ海外事業について手を付けていないのがわかる。出自は日経エンタテインメント)

ネットの時代になり、制作の方法もビジネスの方法も変わっている。今は世界に向けて広告を打つことが簡単にできる時代になった。それに、国内だけでの商売では限界が見えるし、すでに限界に頭をぶつけそうになるのを危うくかわしながら続けているといった状態が続いている。いずれにおいても世界に向けた配信、広告、販売は必須になるのは間違いないし、すでに可能な環境は整っている。ここまで良条件が整ってやらない理由がわからない。

任天堂は『NintendoDirect』という番組を不定期にニコニコ動画で配信し、これはYouTubeと連動し世界同時公開を実現している。こうすることで情報を世界中の人と共有させ、同時発表することで情報格差を取り払い、さらに世界中で同時にムーブメントの波を起こすことに成功している。考えてみればスケールの大きな話だが、任天堂はニコニコ動画を情報発信の場として重要度を自覚し、1年前からこれを実践してきている(任天堂がWiiUアプリにまずニコニコ動画を作ったのはそういう繋がりもあるのだろう)。アニメがこれに倣って続こうと思ったら、いつでもできるはずなのに。

話を元に戻そう。ネット配信にすれば、ユーザーが見逃す事態をかなり防ぐことができる。視聴のチャンスが1週間。チャンネルをお気に入り登録しておけば、自動的にマイページに配信されて、放送日を忘れていても、定期的にマイページを覗いていれば見逃す心配はない。1週間以内であればいつ視聴しても構わない。ユーザーの都合に合わせることができる。テレビは一方的に時間が指定し、ユーザーを振り回し続けてきたが、その時代と比べるとずいぶん進歩してきたものである。

3 ニコニコ生放送の問題と可能性

しかし生放送の扱いはやや難しい。生放送は通常の配信よりもイベント的なもの、と見なすべきだろう。

私は前から“同時間性”という造語を勝手に使って人に説明している(別に“ソーシャル”といって説明すれば充分なのだが……造語を作りたい年頃なんだ、ほっといてくれ。造語のセンスがないとか言うな)。インターネットの特徴は初期の頃からロングテールと呼ばれ、その性質や意義は確かにその通りだが、今はそれよりも、“最先端の時間”で“何を共有しているのか”がより重要になっているように思える。

例えば2ちゃんねるなどの実況やツイッター、フェイスブック。これらのツールはより最先端の時間で何を共有したか、誰がいつ何を発信したかが重要な要素になっている。というより、今は検索ツールを使っても最新のデータしか出てこない。古い情報になるといくら検索しても出てこない。古い事件について調べるのなら、ネットで調べるより図書館へ行った方が早いかも知れない。インターネットは過去を振り返るツールではなくなり、より加速しながら最先端の時間や感覚を共有するツールに変わりつつある。ニコニコ生放送は普通の配信よりも、同時間性といった特徴を持っているといえるし、コメントを打って画面内で盛り上がっていく様子は、仮想空間上のお祭りのようにも見える。盛り上がっている時には特にそうだ。ニコニコ生放送は本質は、この“お祭り状態”というハレの感情を同時に共有していくことではないかと思う。

それでニコニコ生放送がなぜ難しいといえば――いつ放送されているかわからないからだ。注目されている生放送ならニコニコ動画のトップページに表示されるが、それ以外の生放送はなかなか察知できない。お気に入りチャンネルした作品はマイページに表示されるが、ほぼ全ての事例で配信直後に通知が出る、といった状態だ。これだと放送が始まってからはじめて情報を知る、という状況になるし、常にマイページを覗いてチェックしているわけではないから大抵の場合放送が終わってからやっと情報を知るという結果になる。一挙放送など長時間にわたって放送されるものはこちらも時間の調整しなくてはならなくなる。その当日、その時間になって一挙放送の情報を知っても、見る都合を付けることができなくなる。イベントを開催しても、参加して欲しいユーザーが参加できない。これは制作する側にとっても、配信する側にとってもマイナス要因になっている、とはっきり言いたい。なぜ前日にマイページやメールでお知らせを配信するという簡単なことができないのか、と問いたい。

それに、いま多くのアニメが深夜に生放送し、その後に通常の配信というやりかたである。いったい何を考えているんだ、と配信する側に問いたい。深夜に生放送するのは、深夜放送するテレビの慣習にならったやり方だと思われるが、テレビの場合録画するからこれが許される。しかし録画できるわけではない生放送が同じように深夜に開催するのは果たしてどうかと思われる。これだけでユーザーが参加しづらい環境を作り、やはり制作する側が最終的に損をしている。

アニメは娯楽であり、娯楽とは本来生活に必要のない、無駄なものである。その無駄なもののためにユーザーに不便や不健康を強いてはならないのである。これは作り手の心得として、絶対に胸に置いておくべき信条である。しかし深夜に生放送を配信し、これに参加しようとすれば、そのぶん睡眠時間が削られ、仕事や勉学にはっきりとした悪影響を与える。視聴するのは大人だけではない、学生も多くいるのだと考えて欲しい。本来学業に専念すべき児童を寝不足にさせる環境を作ってしまうことは、作り手の良心に反する行為だと強く主張したい。

ニコニコ生放送でしか視聴のできないアニメもある。生放送のみという形式は、それなりにビジネス的な戦略があれば問題はないのだが、深夜の時間帯で、生放送でしか見られないという作品にたまに出くわす。ここまで来ると、ユーザーに作品を見せるつもりないだろ、と突っ込みを入れたくなる。先に言ったように、学生も見るということを忘れてはならない。生放送のみ、というやり方を問題にするつもりはないが、見せる気がないような放送は控えるべきである。

私ならアニメの生放送を、ゴールデンタイムで放送する。いまテレビが底なしに衰退している。コンテンツ制作の能力がなくなり、どのチャンネルを回しても似たり寄ったりの内容に、雛壇芸人の馬鹿騒ぎ、無理にでも話題を韓国に繋げて韓国芸能人を称揚する。「テレビつまんないね」と誰もが思っている。だったら、「その視聴率、こちらでいただきます」くらいの図太さを持って欲しい。テレビのユーザーを一気にニコニコ動画に引き込む。テレビつまんないね、と思っているユーザーをニコニコ動画に注目させる。そういったチャンスがあるのにやらない理由がわからない。

それに、深夜アニメといえどそこまで刺激的な作品ばかりが制作されているわけではない。『侵略!イカ娘!』や『けいおん!』といった、本来もっと広くユーザーにアピールするべき作品が多くあるのに、深夜であるためにユーザーが偏り、大衆化する機会を失っている。作り手が利益を獲得する機会も失っている。(『花咲くいろは』や『TARITARI』もゴールデンタイムで放送すれば全世帯から共感を得られる内容だったはずだ。『たまこまーけっと』は日曜6時~7時に放送するべき内容。なぜ深夜なのかわからない。『日常』も最初から夕方に放送するべきだった)

それに、深夜アニメといえどそこまで刺激的な作品ばかりが制作されているわけではない。『侵略!イカ娘!』や『けいおん!』といった、本来もっと広くユーザーにアピールするべき作品が多くあるのに、深夜であるためにユーザーが偏り、大衆化する機会を失っている。作り手が利益を獲得する機会も失っている。(『花咲くいろは』や『TARITARI』もゴールデンタイムで放送すれば全世帯から共感を得られる内容だったはずだ。『たまこまーけっと』は日曜6時~7時に放送するべき内容。なぜ深夜なのかわからない。『日常』も最初から夕方に放送するべきだった)

アニメの作り手は、貪欲になるべきである。(詳しく知らないが)ゴールデンタイムにテレビ放送するには、権利料だけで数億円というお金が必要らしい。しかしニコニコ生放送ならそんな制約はない。だったらやってしまえばいい。夕食後の落ち着いた時間にイベント開始だ。テレビが衰退しているのなら、ゴールデンタイムでアニメをぶつけてその視聴率を奪い取ればいい。一番手になった者が勝利者だ。ゴールデンタイムで生放送を打てば、アニメに対するある種の偏見を払拭できるかも知れない(偏見とは無知から生まれる。実物に触れれば、偏見の実体が虚構であった事実を知る)。そういた様々なチャンスが目の前に転がっているのだから、挑戦しない手はないだろう。

4 ニコニコ動画への苦言

現状の話で言うと、ニコニコ動画を無条件に称揚するつもりはない。

まずニコニコ動画のわかりにくさ。トップメニューを開いてみても、雑多なお勧め動画がぽつぽつと貼り付けられ、あまり整理されているとはいえず、ここにユーザーが望んでいる情報や動画があると言えない。私はトップページはほとんど見ずに、右上のマイページの横に小さく書いてあるランキングへと進むのだが、最近はここをざっと見ても興味を持てる動画を見つけることができない。それは、ここに私が求めているものはない、という意味だ。

動画配信はただやればいい、という話ではない。情報を得たいと思っているユーザーに届くように作らねばならない。宣伝する側は、相手に検索してもらうまで待ちましょう、というような受け身的な考えで仕事してはならない。将来的によいお客さんになってくれる可能性を持った人に情報が届かないのは、それだけで損失だ。まずニコニコ動画のトップメニューから手を加えて、ユーザーが得たい情報により密着したレイアウトに変えるべきだろう。(ニコニコ動画の運営がやらないなら、非公式のサイトを作ってしまう手はあるが)

またニコニコ動画特有の性格が作品によってはかえってマイナスになる可能性がある。ニコニコ動画の特徴は、ユーザーのコメントが画面上に現れることだ。これがコンテンツをより魅力的にさせ、コメントを読むことでユーザーの心理を知り、あるいはどこで一番大きく盛り上がったのか容易に確かめることができる。視聴率よりはるかに信頼できるシステムである。

しかしこれは、コメディ作品でしか充分な効果を発揮しない。コメディ作品なら、キャラクターがフォローしない突っ込みをコメントが補完し、より一体感を強めてくれる。が、シリアス系の作品となると途端にコメントの存在が邪魔に思えてくる。静かに鑑賞すべき場面に空気を読まないコメントが流れてくると、あっという間に興ざめになる。感動すべき場面に、余計なコメントが感情の流れを分断し、没入間を妨げてしまう。コメント同士での喧嘩などは目も当てられない。和気藹々としているうちは楽しいものだが、煽りあい罵りあいが始まるとせっかくの気分を台無しにされる。「あのコメントが気に入らない」というようなほんの些細な切っ掛けで感情をぶつけ合う人があまりにも多い。私はそういう感情の抑制のできないユーザーは即座にNG登録に放り込むようにしている。話は変わってしまったが、シリアス系の作品はニコニコ動画にはあまり向いていない。コメントが場合によってシーンの性質を変えてしまうからだ。コメントが大抵のシリアスな場面を笑いに変えてしまう。

それから問題視すべきはネタバレコメントだ。ストーリーものは次にどんな展開が起きるのか、どんな意外な転換があるのか、その驚きを求めて見る、という面もある。しかしニコニコ動画でストーリーものを配信すると、コメントでネタバレする者が後を絶たない。ニコニコ動画でミステリを配信するべきではないだろう。

原作のある作品となると、さらに状況は酷くなる。「ここで主人公はこの台詞を言うはず」とコメント上で原作比較をはじめ、それが結果的にネタバレになっているし、さらに進んで「原作と違うから駄目だ」といった議論が動画上で始める。面倒なので、そういうユーザーも見つけ次第NG登録に放り込んでいる(この場合の彼らには、悪意がないのだが)。あらかじめコメントを消しておけばいい、と言われればそうだが、どんなコメントが来るかなどあらかじめ察知することはできない。

ニコニコ動画にはニコニコ動画特有の空気が流れている。コメディ作品の中でも、ニコニコ動画の大雑把なユーザーの心理傾向に沿った作品は特に盛り上がる。『這いよれニャル子さん』などはまさにそれで、作品は決して上質ではなかったが、ネットスラングを多用した台詞やその言葉を具体化したシーンの構成は、ニコニコ動画のユーザーから大きな支持を得た。『這いよれニャル子さん』はニコニコ動画だからより成功を大きくした作品だといえるだろうし、そういう祭りに参加するための作品は常に必要だと思う。

ニコニコ動画にはニコニコ動画特有の空気が流れている。コメディ作品の中でも、ニコニコ動画の大雑把なユーザーの心理傾向に沿った作品は特に盛り上がる。『這いよれニャル子さん』などはまさにそれで、作品は決して上質ではなかったが、ネットスラングを多用した台詞やその言葉を具体化したシーンの構成は、ニコニコ動画のユーザーから大きな支持を得た。『這いよれニャル子さん』はニコニコ動画だからより成功を大きくした作品だといえるだろうし、そういう祭りに参加するための作品は常に必要だと思う。

色んな人の大雑把な意見が常に流れていることの危険性は、視聴者がコメントの意見に流されてしまう可能性だ。例えば「この作品面白くない」というコメントが比較的多いと、コメントの意見に釣られて、自分も「面白くない」思い込み始めてしまう(逆に、大した内容でなくても「面白い!最高だ!」というコメントが大量に打たれていたら、三流四流の作品でも「神動画」と賞賛され、その実例は多い)。作品が視聴者自身に意見を持たせるのではなく、コメントが視聴者全体の漠然とした意識を作ってしまうのだ。ごく普通の暮らしを営んでいる人は、自分の意識や考えを常に川に流れる杭のごとく一つの所に打ち付けているわけではない。特に初めて知る情報については、その情報についてどういう感想を抱くべきか、好むべきか嫌悪すべきか自身の判断を保留にし、周囲の意見を聞いてそれから、あたかも自分も最初からそう思っていた、というように意識を確定する(私にもそういう所はかなりある)。コメントが自分だけの感想を持てなくして、場合によっては本来の批評を変えてしまう、コメントに埋没して作品の本質を見誤る、結果としてもっと評価されるべき作品がコメントによってボロボロにされる危険性すらあるのだ。(ネットスラングばかりに接していると、ネットスラングが持つ論理構造でしか思考できなくなり、さらに短い1フレーズでしか意見を言えなくなる。2ちゃんねるのユーザーはすでにその状態に陥っている)

もちろん、作品が視聴者の考えを圧倒しなければならないが、ニコニコ動画は長期的なストーリー構造を読む努力を難しくさせ、その場その場の散発的な場面の面白さやノリに振り回され、物語が描くあらゆる経緯の向かうところにあるクライマックスがあまり効果的に発揮できない弱点を抱えている。ショートストーリーとコメディはニコニコ動画で絶大な効果を発揮するが、長期的なプランを持ったドラマはニコニコ動画のユーザーの忍耐では耐えられない可能性がある。コメントに考えが釣られやすい環境にあるニコニコ動画では、ショートストーリーとコメディ以外で名作が生まれる可能性は低いと考えられる。

そういった危険性は、発信者側も同時に抱えている。ニコニコ動画のみで発信し続けていると、“勘違い”する危険性があるのだ。上にも書いたように、ニコニコ動画で“受ける動画”というのは独特な方向性を持っている。この独特の方向性をニコニコ動画内で意識を醸成していくうちに、世間全体における普遍的なものと勘違いし、作品の作り方自体を変容させてしまう可能性がある。長編を作る能力は真っ先に喪うだろう。映像作りの基本的な教養や方法論、といったものも次第に次第に後退し、ニコニコ動画的に面白いネタをただ羅列する能力だけが身についてしまう。またニコニコ動画は、ある種そこがニコニコ動画という空気があるからこそその瞬間だけニコニコ動画特有のユーザーになる、という現象が起きている。あまりにニコニコ動画的な“受け”を狙って作っても、それは必ずしもユーザーが望んでいるものではない。コメントがある前提で映像を作った作品をDVDやブルーレイで見た時の寂莫とした寒々しさは、少し痛々しいものがある。こういった諸々の危険性について、作り手自身が常に自覚的であるべきである。

ニコニコ動画ではまずまずの評判を得たのに、ビジネス的には惨敗した作品もある。『日常』がそれだ。ニコニコ動画始まって以来の悪例を作った作品である。『日常』は第1話の配信から最終話まで動画再生数は極めて高く、毎回必ずランキング1位を奪取し、ユーザーによる多くの広告料が振り込まれ、人気は間違いなく高いと言える作品だった。が、その後のDVD/ブルーレイ売り上げは千枚程度にしか売れなかった。日常の商業的な失敗は、アマゾンに書かれたコメントを見るとヒントが見えてくるが(コメントの多くが作品を賞賛するが、DVDが高くて買えない、DVD1枚に2話しか入っていない、オマケに入っている動画が返って作品の評価を下げている、等で作品自体には異議があるわけではなかったのだ。単に“売り方”が著しく間違えただけだった)、ニコニコ動画での成功は必ずしもビジネス的に成功するわけではない、という教訓を作った。(『日常』の場合製作サイドのオウンゴールだが)

ニコニコ動画ではまずまずの評判を得たのに、ビジネス的には惨敗した作品もある。『日常』がそれだ。ニコニコ動画始まって以来の悪例を作った作品である。『日常』は第1話の配信から最終話まで動画再生数は極めて高く、毎回必ずランキング1位を奪取し、ユーザーによる多くの広告料が振り込まれ、人気は間違いなく高いと言える作品だった。が、その後のDVD/ブルーレイ売り上げは千枚程度にしか売れなかった。日常の商業的な失敗は、アマゾンに書かれたコメントを見るとヒントが見えてくるが(コメントの多くが作品を賞賛するが、DVDが高くて買えない、DVD1枚に2話しか入っていない、オマケに入っている動画が返って作品の評価を下げている、等で作品自体には異議があるわけではなかったのだ。単に“売り方”が著しく間違えただけだった)、ニコニコ動画での成功は必ずしもビジネス的に成功するわけではない、という教訓を作った。(『日常』の場合製作サイドのオウンゴールだが)

5 不穏な動き

ニコニコ動画について、最近はこういう意見が非常に多くなった。

「面白くなくなった」

かつてはもっと自由だった。法律スレスレの動画が一杯あったし、優れた二次創作が一杯あったし、今よりもっと濃い動画がたくさんあった。

なのに今では、ランキングをざっと見ても自分が見たいと思う動画は見つからない。ごくごく一部で人気らしい、馬鹿が馬鹿をやっている動画ばかり上がってくる。それ以外の動画でも、何が面白いのだかさっぱりわからないのに、コメントは「神! 神! 神!」の連呼(『DEATHNOTE』かよ)。おまけにトップページのレイアウトがいまいちで、面白い動画を発掘できない。恐らく、見るべき動画はどこかに埋没しているのだろうけど、それを発見することができない。そもそも何か薄くて軽い。

そういう気持ち、よくわかる。アニメの公式配信や『NintendoDirect』などについてここで大いに賞賛しているが、それ以外については正直の所、劣化と衰退が始まっているのではないかとすら思う。正直、面白くないし、熱気の方向性も何やら違う方向へ進んでいる気がしてついて行けない。(といっても、プレミアム会員は増え続けているが)

ニコニコ動画は短期間のうちにずいぶん多くの人が見るようになり、また支持されるようになった。安倍総理がニコニコ動画について言及しているのを聞いて、時代は変わったという印象があった。そういった一般化する過程で、失ったものは多い。著作権に関してはJASRACなどを始め、権利団体が直接監視するようになり、(違法スレスレ動画は仕方ないとして)二次創作の多くはここで全滅した。一般化する過程で、環境をクリーンに、無害なほどに安全なものにする必要があると考えると、これは仕方がない。

人が多くなっていくと、もともとの性質や魅力が薄く引き延ばされていくことはある程度仕方のないこと。それでもやはり気になるのは、その後に入ってきた新しいユーザー達だ。もともとニコニコ動画にいたユーザー達とまったく性質を異にする人達で、彼らは横繋がりの連携をもの凄い勢いで強めていくタイプで、非常に自己主張の大きな人達だ。こういった彼らが配信する、ナルシズム的な動画とその隆盛……これが古参ユーザーとの意識の間に拒絶と乖離を同時に起こしている。

どれもこれも仕方のないこと。そう念じるしかないが、しかしやはり気になる。

今年2013年4月、幕張メッセで2回目となるニコニコ超会議が開催される。普段ニコニコ動画に発信している人達が、リアルな舞台で技や演技を発揮する場所である。参加数は非常に多く、賑わっているようだ。しかしこのイベントについても批判は多い。利益を出していない、このイベントを開催するための莫大な資金をサーバーに投資してほしい、などなど。まとめて見ると、多くの人が特に意義を感じていない、というところに問題の焦点があるように思える。現在ニコニコ動画で熱心に視聴し投稿している人達と、古くからユーザーで静かに見てコメントを打っている人達との間で、熱気の性質に差があり、盛り上がっている人達がいる一方、その熱気についていけないという人達が多数いるという現状だろうか。

一方が燃え上がれば燃え上がるほどに、一方は冷たく遠ざかっていく。このニコニコ動画内で発生している分離や意識の乖離について、まだちょうどいい落としどころは見つかっていない。そういった両者を包括して、ニコニコ動画内で住み分けることができればいいな、とはいつも思っているのだが……(例えば、ランキングの方向性を自分で細かくカスタマイズできる、など)。一般化する一方で、一般化したからこそ醒めきって離れていく人達は多い。

ニコニコ動画は今も勢いを強めているし、もっと栄えよ、と正直に思っている。不定期に配信される『NintendoDirect』はそれなりの成果を収めて任天堂に利益をもたらした。アニメ配信の多くは順当に浸透し、それなりの支持を得ていると思う。

やはり2012年11月29日に安部晋三が提案して開催された党首討論は忘れられてはならない。140万人を越える視聴者を集めたこの討論は、もちろんノーカットでバイアスはなく、ネット配信ならではの威力を発揮、ニコニコ動画の可能性を一般層に強烈に印象づけた。「報道の自由のない国53位」である我が国のマスコミは、もうとっくに「信頼に値せず」という評価が確定してしまっている。これから政治的なメッセージはニコニコ動画を中心に発信していくべきだろうし、政治家は「記者倶楽部」ではなくニコニコ動画を積極的に選択していくだろう。

しかし不穏な動きも水面下で起きている。私は詳しく知らないが、ニコニコ動画のトップに宗教団体や利権団体といった人達が椅子取り合戦を始めているという。そうした人達がどういった影響を持つか、まだわからないが最悪の予想を立てると、宗教団体や利権団体といった人達による検閲で優良な動画が次々と削除され、彼らが望む種類の動画しか残らなくなる可能性がある(特に政治面は、彼らが望む種類の思想のものしか残らなくなる)。もちろん想像だが。

そうした最中、ニコニコ動画の最初期の立役者であった西村博之がニコニコ動画を運営するニワンゴを退社した。西村博之が退社した理由、本当の動機、さらにこれが今後ニコニコ動画自体にどんな影響を与えるのか。わからないことは多い。

ニコニコ動画の一般化による動画とユーザーの軽薄短小化、宗教団体や利権団体の介入、西村博之の退社……。不安要素はかなり多い。大きくなったからチーズに群がるネズミのような人達が集まってくるのはわかるが、ニコニコ動画というある種の聖域は守られるのだろうか、と不安は感じる。

3年前ニコニコ動画を取り上げた時は、アニメの公式配信が始まったばかりで、まだ混沌としていたと同時に可能性を強く感じた。わずか3年で状況は大きく変わった。良くなったところと悪くなったところ、この2つを天秤に掛けて、果たしてニコニコ動画はより良くなったのかと問われれば、正直なところ、気持ちの上では不穏なものを感じずにはいられない。

だが、もっともっと栄えよ、とは思っている。そうすれば、アニメやゲームに関しては、より多くの人達へ向けて配信できるし、そういった人達が得られる利益は大きくなる。アニメに限って言えば、深夜アニメというニッチなポジションから脱却できるチャンスをニコニコ動画が持っている限り、私は支持したいと思っている。

今回、ニコニコ動画について独立した記事を書いたのは、たまたまの気まぐれだ。3年の時間が経過して、ニコニコ動画も様変わりして、現段階での状況や私個人的な感想を残しておこう、と思っただけだ。もしかしたら3年後も再びニコニコ動画について取り上げるかも知れない。その時には、天秤が良いほうへ傾いていることを期待する。

3年前、『ストライクウィッチーズ2』及び『学園黙示録HIGHSCHOOL OF THE DEAD』が配信された時にも一度ブログに取り上げた(ストライクウィッチーズ 第1話)が、その当時から思っていて書ききれなかったことや、また状況の激しい変化の時期であり、今の時点での考えを残しておきたいと考えている。

まず最初の主張は、シリーズ・アニメはテレビを捨ててもよいのではないか、という話だ。

3年前のブログ記事で書いた内容の繰り返しになるが、アニメーションをテレビというスケールで制作し続けるには限界がある。

まず12話から13話という“クール”の概念。テレビでシリーズ作品を放送してしまうと、その時点で放送回数が確定され、これが制作上あるいは視聴の上での問題の第1歩となっている。

例えば連載中の原作作品を映像化する場合。週刊雑誌での連載だとだいぶストーリーの進行が早いが、それでも週刊連載18ページと24分放送とでは大きな開きがある。アニメの展開をゆっくりペースで制作してもいずれ原作ストックを消費して、アニメはその時点で終わりにするか、原作にない結末を蛇足のように付け足すか、あるいは原作とはまったく違うストーリーを展開するか、いずれかの選択を選ばなければならない。そもそも原作のペースに合わせてストーリー進行を遅らせた緩慢な展開が喜ばれるとは思えない(いつまで経っても悟空がやってこない、いつまで経っても星矢が矢を放たない、30分付き合って今週も話進まなかったね、という徒労を何度も経験してきた世代として、これは由々しき問題である)。『銀魂』のように、原作ストックの問題そのものをテーマにしてしまう作品もあるが、あれは例外中の例外で、殆どの場合でユーザーが望まない付け足しと改編でがっかりさせられる。

連載中漫画をアニメ化する場合、1週間に1回放送には無理がある。もしも原作に忠実に映像化するならば、映像化の作家が原作以上の創意を込める気がないのならば、アニメに放送は2週に1回か、週に1回の場合でも15分ほどが最適ではないかと思われる。

それに、12話~13話という構成が、ストーリーの展開に制限を与えてしまう。その物語が出発点からどこまで進行し、変化を与えられるか。それは物理的時間に比例する。映画の場合、およそ30分区切りの起承転結で構成した場合、そこに描かれるのは大きな課題を一つ、大抵の場合、主人公の葛藤を乗り越える物語で完結してしまう。シリーズ作品の魅力は主人公の成長、冒険の旅の過程であり、映画とは違うスケールを持った進行距離を描くことができる。映画よりもっと深い所まで人物を掘り下げ、主人公の成長と変化をより大きなものにできる。物語を描くならば映画よりシリーズの方がいい。物語により大きなダイナミズムを与えるのがシリーズの特権であるし、見る側は主人公達の成長を友人のごとく付きある楽しみが生まれる。

しかしあらかじめ12話という制限が与えられてしまうと、見る側としては途中から結末が見えてしまう。6話前後で物語に変化が起きて、10話に入る頃には結末に向けて伏線の回収が始まる。12話という前提で構成してしまうと、どのアニメも同じセオリーを踏襲するから、だいたい同じような展開と結末になってしまう。主人公が物語の中で進める移動距離に限界が与えられてしまうのだ。

前者においては『DARKER THAN BLACK -流星の双子-』がその例だ。『DARKER THAN BLACK -流星の双子-』は明らかに12話では収まらないスケールを持った物語だった。この物語をきちんと展開させ、結末へと持って行こうと思ったら、12話では足りない。では何話が適切だったのか、と問われると制作者にインタビューしないとわからないが、とにかく12話は明らかに不充分だった。それまでの物語はそれなりに順当に物事のあらましを描き、それぞれの人物の感情を描いてきたのだが、12話に入って突然、切り貼りのダイジェストになってしまった。あまりにも説明がなさ過ぎて、奇妙な印象になってしまったクライマックス、登場人物が突然まったく別の場所に移動しているなど、書きこぼしたシーンが多い。おそらくダイジェストになってしまったクライマックスを4~5話くらいの尺度で展開していけば、その過程で十分に説明ができるし、人物の行く末も描けて、誰もが納得できる結末になっていただろう。しかし12話構成という前提である限り、それは望めない。

次に、地域の放送格差の問題だ。『花咲くいろは』『ちはやふる』『LUPIN the Third -峰不二子という女-』といった、いずれも話題になった作品だが、私の住んでいる地域では放送されていない。『花咲くいろは』はニコニコ動画で見るチャンスを得たが、もしここで出会わないと、永久にそのままだっただろう。『ちはやふる』も『LUPIN the Third -峰不二子という女-』も気になっている作品だが、未だに見る機会がない。

放送されていない、という問題の他に、放送時期のずれが問題になっている。かつてなら特に気にしない格差だったが、ネットの時代になるとここに少々の問題が孕む。話題に入れない、乗り遅れる、といった問題だ。最近では制作者側が公式としてツイッターで情報を発信しているが、地方出身者はここで自分たちがまだ得るべきではないタイミングの情報を与えられてしまう。本家にネタバレされてしまう危険があるのだ。

またセールス面についても、関東地方に偏りがでやすくなってしまう。関東地方の住人は製作者側が望むタイミングで広告が打てるが、地方の住人に対してはどうしてもここにズレが生じてしまう。関東地方の住人のみを“いいお客さん”と見なしている、というわけではないはずだが、地方に住んでいると何もかもに参加できず、この広告のタイミングのズレが収益にも少なからずの影響を与えてしまう。

アニメが深夜枠で放送されるようになったのは、単純に安く枠を買えるようになった、という背景によるものだが、やはりそれなりにお金がかかってしまう。内容によっては放送局側が拒否する場合もある。確かにテレビ放送は、レンタルショップにDVDを置くよりはるかに注目を集め、宣伝にもなるが、ネットでの視聴が主流になりかけている今、深夜放送にどれだけの意義があるのかあやしいところだ。

それから、テレビだとユーザー側に視聴のチャンスが1度しかない。この1度を逃してしまうと、ユーザーはもう見るチャンスを失ってしまう。もしもストーリーものだと、1回見逃した状態で視聴を続けなければならず、シリーズ作品を見続けようというモチベーションの維持にも関わってくる。もしも録画に失敗したら? 野球延長で放送時間の変更を察知できなかったら? 考えてみれば、テレビはユーザー側にかなり理不尽な制限を与えてきたといえる。

2 アニメの形式はどう変わるのか

テレビ放送には以上のような様々な問題がつきまとってきたわけだが、ネット配信に切り替えるとこの全てが一度に解決させられる。

まず放送回数と放送時間の問題。その作品に、あるいは物語に見合った放送回数と放送時間を独力で決めることができる。これがもっと早く可能なら『DARKER THAN BLACK -流星の双子-』は12話完結ではなく、もっと違う形で結末を描けたはずだった。『さんかれあ』は無駄を省いて、8話前後で完結できるようにしておけば、作品の評価はずっと変わっただろう。

もしもこれからニコニコ動画のみで作品を発表していくのなら、その都度その作品に必要な物語の長さを考え制作ができる自由度が生まれる。“放送回数”や“放送時間”といった囚われは失われ、物語の本質や描きたいテーマと結末、それを見定めて純粋な意味での“物語至上主義”を作品に込めることができる。逆に言えば放送回数やそれぞれの放送時間を自身で決めなければならないというわけだが――その程度の決定もできない作家に用はない。この革命を最初に起こしてくれるのが誰になるのか……今後に注目である。

(多分、広告を打つ側としては、ある程度の固まりになっていないと難しいのだと思う。発表の時期があまりにもバラバラだと広告のタイミングがわからないし、作品の公開が散発的だとユーザーの記憶にも残りづらくなる。だからまず最初に10話前後の固まりで制作する。この段階でうまくユーザーに浸透し、支持が生まれ、利益に繋がるとわかれば、それから続きを原作のペースに合わせて発表していけばいい。第2期という括りを待つ必要はない。第2期を待つより早くユーザーは作品の映像化を見ることができる)

地域格差の問題も解消される。配信された瞬間、日本中のユーザーが同時に視聴できるし、生放送などのイベントは同時に参加できる。ニコニコ動画だけではなく、YouTubeも連動させて配信すれば、世界規模で同時に作品発表もできる。

ネットの時代になり、制作の方法もビジネスの方法も変わっている。今は世界に向けて広告を打つことが簡単にできる時代になった。それに、国内だけでの商売では限界が見えるし、すでに限界に頭をぶつけそうになるのを危うくかわしながら続けているといった状態が続いている。いずれにおいても世界に向けた配信、広告、販売は必須になるのは間違いないし、すでに可能な環境は整っている。ここまで良条件が整ってやらない理由がわからない。

任天堂は『NintendoDirect』という番組を不定期にニコニコ動画で配信し、これはYouTubeと連動し世界同時公開を実現している。こうすることで情報を世界中の人と共有させ、同時発表することで情報格差を取り払い、さらに世界中で同時にムーブメントの波を起こすことに成功している。考えてみればスケールの大きな話だが、任天堂はニコニコ動画を情報発信の場として重要度を自覚し、1年前からこれを実践してきている(任天堂がWiiUアプリにまずニコニコ動画を作ったのはそういう繋がりもあるのだろう)。アニメがこれに倣って続こうと思ったら、いつでもできるはずなのに。

話を元に戻そう。ネット配信にすれば、ユーザーが見逃す事態をかなり防ぐことができる。視聴のチャンスが1週間。チャンネルをお気に入り登録しておけば、自動的にマイページに配信されて、放送日を忘れていても、定期的にマイページを覗いていれば見逃す心配はない。1週間以内であればいつ視聴しても構わない。ユーザーの都合に合わせることができる。テレビは一方的に時間が指定し、ユーザーを振り回し続けてきたが、その時代と比べるとずいぶん進歩してきたものである。

3 ニコニコ生放送の問題と可能性

しかし生放送の扱いはやや難しい。生放送は通常の配信よりもイベント的なもの、と見なすべきだろう。

私は前から“同時間性”という造語を勝手に使って人に説明している(別に“ソーシャル”といって説明すれば充分なのだが……造語を作りたい年頃なんだ、ほっといてくれ。造語のセンスがないとか言うな)。インターネットの特徴は初期の頃からロングテールと呼ばれ、その性質や意義は確かにその通りだが、今はそれよりも、“最先端の時間”で“何を共有しているのか”がより重要になっているように思える。

例えば2ちゃんねるなどの実況やツイッター、フェイスブック。これらのツールはより最先端の時間で何を共有したか、誰がいつ何を発信したかが重要な要素になっている。というより、今は検索ツールを使っても最新のデータしか出てこない。古い情報になるといくら検索しても出てこない。古い事件について調べるのなら、ネットで調べるより図書館へ行った方が早いかも知れない。インターネットは過去を振り返るツールではなくなり、より加速しながら最先端の時間や感覚を共有するツールに変わりつつある。ニコニコ生放送は普通の配信よりも、同時間性といった特徴を持っているといえるし、コメントを打って画面内で盛り上がっていく様子は、仮想空間上のお祭りのようにも見える。盛り上がっている時には特にそうだ。ニコニコ生放送は本質は、この“お祭り状態”というハレの感情を同時に共有していくことではないかと思う。

それでニコニコ生放送がなぜ難しいといえば――いつ放送されているかわからないからだ。注目されている生放送ならニコニコ動画のトップページに表示されるが、それ以外の生放送はなかなか察知できない。お気に入りチャンネルした作品はマイページに表示されるが、ほぼ全ての事例で配信直後に通知が出る、といった状態だ。これだと放送が始まってからはじめて情報を知る、という状況になるし、常にマイページを覗いてチェックしているわけではないから大抵の場合放送が終わってからやっと情報を知るという結果になる。一挙放送など長時間にわたって放送されるものはこちらも時間の調整しなくてはならなくなる。その当日、その時間になって一挙放送の情報を知っても、見る都合を付けることができなくなる。イベントを開催しても、参加して欲しいユーザーが参加できない。これは制作する側にとっても、配信する側にとってもマイナス要因になっている、とはっきり言いたい。なぜ前日にマイページやメールでお知らせを配信するという簡単なことができないのか、と問いたい。

それに、いま多くのアニメが深夜に生放送し、その後に通常の配信というやりかたである。いったい何を考えているんだ、と配信する側に問いたい。深夜に生放送するのは、深夜放送するテレビの慣習にならったやり方だと思われるが、テレビの場合録画するからこれが許される。しかし録画できるわけではない生放送が同じように深夜に開催するのは果たしてどうかと思われる。これだけでユーザーが参加しづらい環境を作り、やはり制作する側が最終的に損をしている。

アニメは娯楽であり、娯楽とは本来生活に必要のない、無駄なものである。その無駄なもののためにユーザーに不便や不健康を強いてはならないのである。これは作り手の心得として、絶対に胸に置いておくべき信条である。しかし深夜に生放送を配信し、これに参加しようとすれば、そのぶん睡眠時間が削られ、仕事や勉学にはっきりとした悪影響を与える。視聴するのは大人だけではない、学生も多くいるのだと考えて欲しい。本来学業に専念すべき児童を寝不足にさせる環境を作ってしまうことは、作り手の良心に反する行為だと強く主張したい。

ニコニコ生放送でしか視聴のできないアニメもある。生放送のみという形式は、それなりにビジネス的な戦略があれば問題はないのだが、深夜の時間帯で、生放送でしか見られないという作品にたまに出くわす。ここまで来ると、ユーザーに作品を見せるつもりないだろ、と突っ込みを入れたくなる。先に言ったように、学生も見るということを忘れてはならない。生放送のみ、というやり方を問題にするつもりはないが、見せる気がないような放送は控えるべきである。

私ならアニメの生放送を、ゴールデンタイムで放送する。いまテレビが底なしに衰退している。コンテンツ制作の能力がなくなり、どのチャンネルを回しても似たり寄ったりの内容に、雛壇芸人の馬鹿騒ぎ、無理にでも話題を韓国に繋げて韓国芸能人を称揚する。「テレビつまんないね」と誰もが思っている。だったら、「その視聴率、こちらでいただきます」くらいの図太さを持って欲しい。テレビのユーザーを一気にニコニコ動画に引き込む。テレビつまんないね、と思っているユーザーをニコニコ動画に注目させる。そういったチャンスがあるのにやらない理由がわからない。

アニメの作り手は、貪欲になるべきである。(詳しく知らないが)ゴールデンタイムにテレビ放送するには、権利料だけで数億円というお金が必要らしい。しかしニコニコ生放送ならそんな制約はない。だったらやってしまえばいい。夕食後の落ち着いた時間にイベント開始だ。テレビが衰退しているのなら、ゴールデンタイムでアニメをぶつけてその視聴率を奪い取ればいい。一番手になった者が勝利者だ。ゴールデンタイムで生放送を打てば、アニメに対するある種の偏見を払拭できるかも知れない(偏見とは無知から生まれる。実物に触れれば、偏見の実体が虚構であった事実を知る)。そういた様々なチャンスが目の前に転がっているのだから、挑戦しない手はないだろう。

4 ニコニコ動画への苦言

現状の話で言うと、ニコニコ動画を無条件に称揚するつもりはない。

まずニコニコ動画のわかりにくさ。トップメニューを開いてみても、雑多なお勧め動画がぽつぽつと貼り付けられ、あまり整理されているとはいえず、ここにユーザーが望んでいる情報や動画があると言えない。私はトップページはほとんど見ずに、右上のマイページの横に小さく書いてあるランキングへと進むのだが、最近はここをざっと見ても興味を持てる動画を見つけることができない。それは、ここに私が求めているものはない、という意味だ。

動画配信はただやればいい、という話ではない。情報を得たいと思っているユーザーに届くように作らねばならない。宣伝する側は、相手に検索してもらうまで待ちましょう、というような受け身的な考えで仕事してはならない。将来的によいお客さんになってくれる可能性を持った人に情報が届かないのは、それだけで損失だ。まずニコニコ動画のトップメニューから手を加えて、ユーザーが得たい情報により密着したレイアウトに変えるべきだろう。(ニコニコ動画の運営がやらないなら、非公式のサイトを作ってしまう手はあるが)

またニコニコ動画特有の性格が作品によってはかえってマイナスになる可能性がある。ニコニコ動画の特徴は、ユーザーのコメントが画面上に現れることだ。これがコンテンツをより魅力的にさせ、コメントを読むことでユーザーの心理を知り、あるいはどこで一番大きく盛り上がったのか容易に確かめることができる。視聴率よりはるかに信頼できるシステムである。

しかしこれは、コメディ作品でしか充分な効果を発揮しない。コメディ作品なら、キャラクターがフォローしない突っ込みをコメントが補完し、より一体感を強めてくれる。が、シリアス系の作品となると途端にコメントの存在が邪魔に思えてくる。静かに鑑賞すべき場面に空気を読まないコメントが流れてくると、あっという間に興ざめになる。感動すべき場面に、余計なコメントが感情の流れを分断し、没入間を妨げてしまう。コメント同士での喧嘩などは目も当てられない。和気藹々としているうちは楽しいものだが、煽りあい罵りあいが始まるとせっかくの気分を台無しにされる。「あのコメントが気に入らない」というようなほんの些細な切っ掛けで感情をぶつけ合う人があまりにも多い。私はそういう感情の抑制のできないユーザーは即座にNG登録に放り込むようにしている。話は変わってしまったが、シリアス系の作品はニコニコ動画にはあまり向いていない。コメントが場合によってシーンの性質を変えてしまうからだ。コメントが大抵のシリアスな場面を笑いに変えてしまう。

それから問題視すべきはネタバレコメントだ。ストーリーものは次にどんな展開が起きるのか、どんな意外な転換があるのか、その驚きを求めて見る、という面もある。しかしニコニコ動画でストーリーものを配信すると、コメントでネタバレする者が後を絶たない。ニコニコ動画でミステリを配信するべきではないだろう。

原作のある作品となると、さらに状況は酷くなる。「ここで主人公はこの台詞を言うはず」とコメント上で原作比較をはじめ、それが結果的にネタバレになっているし、さらに進んで「原作と違うから駄目だ」といった議論が動画上で始める。面倒なので、そういうユーザーも見つけ次第NG登録に放り込んでいる(この場合の彼らには、悪意がないのだが)。あらかじめコメントを消しておけばいい、と言われればそうだが、どんなコメントが来るかなどあらかじめ察知することはできない。

色んな人の大雑把な意見が常に流れていることの危険性は、視聴者がコメントの意見に流されてしまう可能性だ。例えば「この作品面白くない」というコメントが比較的多いと、コメントの意見に釣られて、自分も「面白くない」思い込み始めてしまう(逆に、大した内容でなくても「面白い!最高だ!」というコメントが大量に打たれていたら、三流四流の作品でも「神動画」と賞賛され、その実例は多い)。作品が視聴者自身に意見を持たせるのではなく、コメントが視聴者全体の漠然とした意識を作ってしまうのだ。ごく普通の暮らしを営んでいる人は、自分の意識や考えを常に川に流れる杭のごとく一つの所に打ち付けているわけではない。特に初めて知る情報については、その情報についてどういう感想を抱くべきか、好むべきか嫌悪すべきか自身の判断を保留にし、周囲の意見を聞いてそれから、あたかも自分も最初からそう思っていた、というように意識を確定する(私にもそういう所はかなりある)。コメントが自分だけの感想を持てなくして、場合によっては本来の批評を変えてしまう、コメントに埋没して作品の本質を見誤る、結果としてもっと評価されるべき作品がコメントによってボロボロにされる危険性すらあるのだ。(ネットスラングばかりに接していると、ネットスラングが持つ論理構造でしか思考できなくなり、さらに短い1フレーズでしか意見を言えなくなる。2ちゃんねるのユーザーはすでにその状態に陥っている)

もちろん、作品が視聴者の考えを圧倒しなければならないが、ニコニコ動画は長期的なストーリー構造を読む努力を難しくさせ、その場その場の散発的な場面の面白さやノリに振り回され、物語が描くあらゆる経緯の向かうところにあるクライマックスがあまり効果的に発揮できない弱点を抱えている。ショートストーリーとコメディはニコニコ動画で絶大な効果を発揮するが、長期的なプランを持ったドラマはニコニコ動画のユーザーの忍耐では耐えられない可能性がある。コメントに考えが釣られやすい環境にあるニコニコ動画では、ショートストーリーとコメディ以外で名作が生まれる可能性は低いと考えられる。

そういった危険性は、発信者側も同時に抱えている。ニコニコ動画のみで発信し続けていると、“勘違い”する危険性があるのだ。上にも書いたように、ニコニコ動画で“受ける動画”というのは独特な方向性を持っている。この独特の方向性をニコニコ動画内で意識を醸成していくうちに、世間全体における普遍的なものと勘違いし、作品の作り方自体を変容させてしまう可能性がある。長編を作る能力は真っ先に喪うだろう。映像作りの基本的な教養や方法論、といったものも次第に次第に後退し、ニコニコ動画的に面白いネタをただ羅列する能力だけが身についてしまう。またニコニコ動画は、ある種そこがニコニコ動画という空気があるからこそその瞬間だけニコニコ動画特有のユーザーになる、という現象が起きている。あまりにニコニコ動画的な“受け”を狙って作っても、それは必ずしもユーザーが望んでいるものではない。コメントがある前提で映像を作った作品をDVDやブルーレイで見た時の寂莫とした寒々しさは、少し痛々しいものがある。こういった諸々の危険性について、作り手自身が常に自覚的であるべきである。

5 不穏な動き

ニコニコ動画について、最近はこういう意見が非常に多くなった。

「面白くなくなった」

かつてはもっと自由だった。法律スレスレの動画が一杯あったし、優れた二次創作が一杯あったし、今よりもっと濃い動画がたくさんあった。

なのに今では、ランキングをざっと見ても自分が見たいと思う動画は見つからない。ごくごく一部で人気らしい、馬鹿が馬鹿をやっている動画ばかり上がってくる。それ以外の動画でも、何が面白いのだかさっぱりわからないのに、コメントは「神! 神! 神!」の連呼(『DEATHNOTE』かよ)。おまけにトップページのレイアウトがいまいちで、面白い動画を発掘できない。恐らく、見るべき動画はどこかに埋没しているのだろうけど、それを発見することができない。そもそも何か薄くて軽い。

そういう気持ち、よくわかる。アニメの公式配信や『NintendoDirect』などについてここで大いに賞賛しているが、それ以外については正直の所、劣化と衰退が始まっているのではないかとすら思う。正直、面白くないし、熱気の方向性も何やら違う方向へ進んでいる気がしてついて行けない。(といっても、プレミアム会員は増え続けているが)

ニコニコ動画は短期間のうちにずいぶん多くの人が見るようになり、また支持されるようになった。安倍総理がニコニコ動画について言及しているのを聞いて、時代は変わったという印象があった。そういった一般化する過程で、失ったものは多い。著作権に関してはJASRACなどを始め、権利団体が直接監視するようになり、(違法スレスレ動画は仕方ないとして)二次創作の多くはここで全滅した。一般化する過程で、環境をクリーンに、無害なほどに安全なものにする必要があると考えると、これは仕方がない。

人が多くなっていくと、もともとの性質や魅力が薄く引き延ばされていくことはある程度仕方のないこと。それでもやはり気になるのは、その後に入ってきた新しいユーザー達だ。もともとニコニコ動画にいたユーザー達とまったく性質を異にする人達で、彼らは横繋がりの連携をもの凄い勢いで強めていくタイプで、非常に自己主張の大きな人達だ。こういった彼らが配信する、ナルシズム的な動画とその隆盛……これが古参ユーザーとの意識の間に拒絶と乖離を同時に起こしている。

どれもこれも仕方のないこと。そう念じるしかないが、しかしやはり気になる。

今年2013年4月、幕張メッセで2回目となるニコニコ超会議が開催される。普段ニコニコ動画に発信している人達が、リアルな舞台で技や演技を発揮する場所である。参加数は非常に多く、賑わっているようだ。しかしこのイベントについても批判は多い。利益を出していない、このイベントを開催するための莫大な資金をサーバーに投資してほしい、などなど。まとめて見ると、多くの人が特に意義を感じていない、というところに問題の焦点があるように思える。現在ニコニコ動画で熱心に視聴し投稿している人達と、古くからユーザーで静かに見てコメントを打っている人達との間で、熱気の性質に差があり、盛り上がっている人達がいる一方、その熱気についていけないという人達が多数いるという現状だろうか。

一方が燃え上がれば燃え上がるほどに、一方は冷たく遠ざかっていく。このニコニコ動画内で発生している分離や意識の乖離について、まだちょうどいい落としどころは見つかっていない。そういった両者を包括して、ニコニコ動画内で住み分けることができればいいな、とはいつも思っているのだが……(例えば、ランキングの方向性を自分で細かくカスタマイズできる、など)。一般化する一方で、一般化したからこそ醒めきって離れていく人達は多い。

ニコニコ動画は今も勢いを強めているし、もっと栄えよ、と正直に思っている。不定期に配信される『NintendoDirect』はそれなりの成果を収めて任天堂に利益をもたらした。アニメ配信の多くは順当に浸透し、それなりの支持を得ていると思う。

やはり2012年11月29日に安部晋三が提案して開催された党首討論は忘れられてはならない。140万人を越える視聴者を集めたこの討論は、もちろんノーカットでバイアスはなく、ネット配信ならではの威力を発揮、ニコニコ動画の可能性を一般層に強烈に印象づけた。「報道の自由のない国53位」である我が国のマスコミは、もうとっくに「信頼に値せず」という評価が確定してしまっている。これから政治的なメッセージはニコニコ動画を中心に発信していくべきだろうし、政治家は「記者倶楽部」ではなくニコニコ動画を積極的に選択していくだろう。

しかし不穏な動きも水面下で起きている。私は詳しく知らないが、ニコニコ動画のトップに宗教団体や利権団体といった人達が椅子取り合戦を始めているという。そうした人達がどういった影響を持つか、まだわからないが最悪の予想を立てると、宗教団体や利権団体といった人達による検閲で優良な動画が次々と削除され、彼らが望む種類の動画しか残らなくなる可能性がある(特に政治面は、彼らが望む種類の思想のものしか残らなくなる)。もちろん想像だが。

そうした最中、ニコニコ動画の最初期の立役者であった西村博之がニコニコ動画を運営するニワンゴを退社した。西村博之が退社した理由、本当の動機、さらにこれが今後ニコニコ動画自体にどんな影響を与えるのか。わからないことは多い。

ニコニコ動画の一般化による動画とユーザーの軽薄短小化、宗教団体や利権団体の介入、西村博之の退社……。不安要素はかなり多い。大きくなったからチーズに群がるネズミのような人達が集まってくるのはわかるが、ニコニコ動画というある種の聖域は守られるのだろうか、と不安は感じる。

3年前ニコニコ動画を取り上げた時は、アニメの公式配信が始まったばかりで、まだ混沌としていたと同時に可能性を強く感じた。わずか3年で状況は大きく変わった。良くなったところと悪くなったところ、この2つを天秤に掛けて、果たしてニコニコ動画はより良くなったのかと問われれば、正直なところ、気持ちの上では不穏なものを感じずにはいられない。

だが、もっともっと栄えよ、とは思っている。そうすれば、アニメやゲームに関しては、より多くの人達へ向けて配信できるし、そういった人達が得られる利益は大きくなる。アニメに限って言えば、深夜アニメというニッチなポジションから脱却できるチャンスをニコニコ動画が持っている限り、私は支持したいと思っている。

今回、ニコニコ動画について独立した記事を書いたのは、たまたまの気まぐれだ。3年の時間が経過して、ニコニコ動画も様変わりして、現段階での状況や私個人的な感想を残しておこう、と思っただけだ。もしかしたら3年後も再びニコニコ動画について取り上げるかも知れない。その時には、天秤が良いほうへ傾いていることを期待する。

PR

■

付録

■2013/02/23 (Sat)

評論■

前編を読む

7、見えざる者の叫び

『氷菓』は死体が登場してこないミステリである。しかしある意味での「死」をこの作品は描いている。

『氷菓』には物語上の最重要人物であるにも関わらず、登場してこない3人の人物がいる。関谷純、本郷真由、安城春菜の3人だ。『氷菓』は一度も登場しないこの3人を軸に、この3人を追いかけていく物語であるともいえる。

第1部「氷菓」篇は関谷純の物語だ。

第1部「氷菓」篇は関谷純の物語だ。

第3話『事情ある古典部の末裔』で折木奉太郎は、千反田えるから「叔父の関谷純があの時、何を言ったか調べて欲しい」と依頼される。千反田えるは関谷純のある一言を聞いて、「泣いてしまった」という。あの時、何を聞いて、どうして泣いてしまったのか……。間もなく千反田は、その切っ掛けは文集氷菓にあったと思い出す。叔父に文集について尋ね、その答えを聞いて泣いてしまったのだ、と。

「氷菓」の答えは単純な駄洒落だった。氷菓を英語にするとアイスクリーム。アイスクリームの切り方を変えると、“アイ・スクリーム”。これを和訳すると――“私は叫ぶ”。

叫び、悲鳴。これが文集氷菓の正体だった。文集に込められていたのは、その後の永久不変に残り続け、文化祭の時期になると必ず目を覚ます“呪い”であった。

高校生活と言えば薔薇色。折木奉太郎はそう考えていた。関谷純の時代、潮流に乗せられて、身につけたばかりの角張った言葉を振りかざして学生達は政治的運動に身を捧げていた。もっとも、それは“ごっこ遊び”に過ぎなかった。学生達は大人のつもりで不満の声を上げ、体制を憎み何かを変えようと活動に熱中するが、実体は単に無用に供給されてくる若いエネルギーを消費したいだけだった。学校という保護され閉鎖された空間の中で、いくら喚いても暴れ回っても社会に与える影響は何もない。無謀な勇気を示した者は学校の中では尊敬されるだろう。しかし学生運動の限界はそれまでだ。ヤンキーの武勇伝となんら変わりない。井の中の蛙、これが学生運動の正体だ。

それでも関谷純は学生運動に夢中になり、青春の炎を燃やし、燃やし尽くした。関谷純は教師との対立で、5日間という文化祭の期間を戦果として得た。きっと悔いはなかったのだろう、と折木奉太郎は考えた。

「この旅楽しいわ。きっと10年後、この旅を惜しまない」姉の手紙にはそう書かれていた。

「確かに、10年後の私は気にしないのかも知れません。でもいま感じた私の気持ち、それが将来どうでもよくなっているかもなんて……今は思いたくないんです。私が生きているのは今なんです」千反田えるは自分の思いをこう捉えている。

関谷純も満足行くまで戦った。きっと惜しんではいないはず。

しかし現実は違った。関谷純の青春時代は薔薇色ではなかった。

しかし現実は違った。関谷純の青春時代は薔薇色ではなかった。

校長の独断で決められた文化祭縮小。それに対抗して組織された反対運動。そのリーダーに押しつけられた関谷純。実際の運営は別の人がやっていて、関谷純の役割はもしも何かしらの問題が起きた時の生け贄。

反対運動の情熱は激しく燃え上がり、文字通りとある学生が格技場に火を付けてしまった。暴れ回った学生の責任を取って退学を申し渡された関谷純。結果として5日間の文化祭を成果として手に入れたが、それは関谷純が関わって得たものではなかった。

体制である犬に食らいつかれた関谷純。助けを呼ぼうと振り返るが、そこにいた兎たちはみんな知らない顔をして背を向け、目をそらしていた。兎たちは関谷純という犠牲など構わずに、身勝手に文化祭を謳歌していた。犠牲の弔いとして“カンヤ祭”という名前だけ残したが、それは欺瞞でしかなかった。裏切りと身勝手、それをごまかすために用意された名前だった。これが45年前の“薔薇色の青春”の正体だ。

だから関谷純は、自分がその時に上げられなかった“叫び”を文集のタイトルに残した。自分の“叫び”がその後も残り、文化祭の背景にある呪いとして学生達の間に密かに残り続けるように。

声の上げられなかった者の叫び。すでに物語の舞台から去って行った者の叫び。あまりにも小さく、誰からも気付いてもらえなかった悲鳴。叫び声すら上げられなかった、弱き者の嘆き。ある意味の死者。折木奉太郎は、そこに残存した無念を掬い上げ、弔う。

第2部『愚者のエンドロール』篇では本郷真由が見えざる者として“叫び”を上げる。

第2部『愚者のエンドロール』篇では本郷真由が見えざる者として“叫び”を上げる。

第8話『試写会に行こう!』で古典部一同は入須冬美から依頼を受ける。途中まで作られたビデオ映画。仮称は『ミステリー』。その前半部分、謎の提示だけが作られ、解決篇がまだ未完成だった。脚本を一任された本郷真由が病気で倒れたため、解決篇がどう展開するのか、犯人が誰だったのか、わからないままだった。それを予想して欲しい、というのが入須冬美の依頼内容だった。

折木奉太郎は入須冬美の依頼通りに映画に決着を付け、『万人の死角』というタイトルを与える。

しかしその後、映画に隠された真実に気付く。本郷真由が映画に託した思いは、折木奉太郎が考えたものと全く違っていた。

そもそも脚本を担当した本郷真由は、自分から立候補したわけではない。文化祭に参加したい、という運動部系の人達の熱気に押されて、やむなく“押しつけられた”役目だった。クラスの多数決で映画は「ミステリー」と決まったが、本郷真由は人が死ぬような話なんて書けるタイプではない。しかし気の弱かった本郷真由は、脚本担当を断ることができず、クラスの多数決を否定することもできず、仕事を引き受けて……いや“押しつけられて”しまったのだ。

それでようやくできた前半部分だけの脚本で撮影が始まるが、できあがった映像は本郷真由の意図とはまったく違うものだった。死ぬはずのなかった海藤武雄。本郷真由はほんの少し流血する程度で済ますつもりだった。それが優しい本郷真由が書ける限界だった。

しかしクラスの一同はその場のノリで、あるいは撮影に熱中していくうちに暴走していく。死ぬはずのなかった海藤武雄は死亡、しかも腕が切断されるという凄まじい状態で。

……脚本はできあがっていたのだ。できあがっていたが、クラスの全員が勝手に作ってしまった前半部分とまるで違う内容だった。前半部分を撮影し直すほどの余裕はなく、それに本郷真由はクラスの決定に反して、人の死なないミステリーを書こうとしていたのだ。

……脚本はできあがっていたのだ。できあがっていたが、クラスの全員が勝手に作ってしまった前半部分とまるで違う内容だった。前半部分を撮影し直すほどの余裕はなく、それに本郷真由はクラスの決定に反して、人の死なないミステリーを書こうとしていたのだ。

状況に隠されたキーワードは、第1部『氷菓』篇と一致する。押しつけられ、回りの暴走の責任を取らされる役。関谷純も本郷真由も、同じ場所に立っていた。

事態に気付いた入須冬美は、本郷真由は病気だ、ということにして皆の目から遠ざけてしまう。その上で、映画に別の結末を付け替えてしまった。

折木奉太郎が見つけ出したのは、映画の中に込められた本郷真由のささやかな“叫び”だった。叫び声を上げたかったけど、気が弱かったために誰にも届かなかった声。やはり本郷真由は、物語の舞台から去り、戻ってくることのない、ある種の死者であった。

8、薔薇色の高校生活

『氷菓』は折木奉太郎という少年の成長の物語である。感情の色を失っていた少年の、人格を取り戻していく過程の、そして冒頭に掲げられた「薔薇色」を得るまでの物語である。

もう一度第1話の冒頭の台詞に戻ってみよう。

「高校生活をいえば薔薇色。薔薇色といえば高校生活。そう言われるのが当たり前なくらい、高校生活はいつも薔薇色の扱いだよな。さりとて、全ての高校生が薔薇色を望んでいるわけではないと俺は思うんだが。例えば勉学にも、スポーツにも、色恋沙汰にも興味を示さない人間というのもいるんじゃないのか。いわゆる灰色を好む生徒というのもいるんじゃないのか。ま、それってずいぶん寂しい生き方だと思うがな。」

折木奉太郎はこの場面で、自分について語ったわけではない。そういうものもあるんじゃないか、という話をしただけだ。しかし客観的に見ると折木奉太郎は灰色。特に夢中になるものはない。平凡な学生が通るであろう青春に興味を持てない。感受性に欠陥を持った少年、それが折木奉太郎だった。

第2話『名誉ある古典部の活動』で“愛なき愛読書”の謎を解いてみんなで大騒ぎしている中、折木奉太郎だけがぽつんと灰色をまとっている。奉太郎は疎外感すら感じていた。

千反田えるの依頼に応じて、折木奉太郎は45年前、関谷純に何が起きたかを読み解こうとする。その帰り道――。

「いい加減灰色にも飽きたからな。千反田ときたら、エネルギー効率が悪いことこのうえない。部長職、文集作り、試験……。そして過去の謎解き。よく疲れないもんだ。お前も伊原もだ。無駄な多いやり方をしているよ、お前らは」

「いい加減灰色にも飽きたからな。千反田ときたら、エネルギー効率が悪いことこのうえない。部長職、文集作り、試験……。そして過去の謎解き。よく疲れないもんだ。お前も伊原もだ。無駄な多いやり方をしているよ、お前らは」

そこは見渡す限りの田んぼ。あぜ道の途上で止まって、里志と対話する。降っていた雨は止みかけて、光が差し込もうとしていた。

「ま、そうかもね」

里志にしては珍しく感情を込めない言い方だった。

奉太郎は、ぽつりぽつりと言葉を続ける。

「でもな……隣の芝生は青く見えるもんだ。お前らを見ていると、たまに落ち着かなくなる。俺は落ち着きたい。だが、それでも俺は何も面白いと思えない。だからせめて……その、何だ。推理でもして一枚噛みたかったのさ。お前らのやり方にな」

見上げると、一羽のカラスが飛び去っていくのが見えた。まだ灰色に影を落としている山なみの向こうで小さくなっていくのが見えた。

「何か言えよ」

何も言わない里志を、ちらと振り向く。

「ホータローは……ホータローは薔薇色が羨ましかったのかい」

里志は雨合羽のフードを深く被っていた。光が差し始めていたから、里志の顔に暗い影が落ちていた。

「……かもな」

奉太郎は自転車を進ませる。

薔薇色のシンボルである千反田える。何事にも好奇心を示し、熱心に物事にぶち当たろうとする千反田える。その千反田えるが持っているエネルギーに逆らえず飲み込まれてしまった折木奉太郎。

もう一人の薔薇色のシンボル折木供恵も同じだった。「10年後、私はこの旅を惜しまない」と手紙にははっきり書かれていた。

だから関谷純もきっと薔薇色だったのだろう、と折木奉太郎は考えていた。結果は退学だったが、青春の炎を全力で燃やしきった上での退学。だから惜しむなんてことはなかっただろう……。

しかし実際は違っていた。関谷純は生け贄だったのだ。無理やり責任を押しつけられ、了解しない退学を突きつけられ、しかし弱くて叫び声すら上げられず学校を、青春時代の舞台から去って行った。

きっとそこに薔薇色が隠れているに違いない、そう思って探し当てた関谷純は、灰色――それも限りなく黒に近い灰色だった。折木奉太郎は、ここで本当の意味での灰色を知ることになる。探し当てたのは、関谷純という人物が密かに込めた“感情”だった。

千反田えるはいついかなる時でも全力で当たる。不満があれば恐れもせず声を上げる。間違いがあればずばり指摘する。

千反田えるはいついかなる時でも全力で当たる。不満があれば恐れもせず声を上げる。間違いがあればずばり指摘する。

第6話『大罪を犯す』で、千反田は尾道先生の間違いに怒った。尾道先生が間違えていたからだ。その後、千反田はどうして自分が怒ったのか、その理由を知りたがった。具体的にはなぜ尾道先生が間違いを犯したのか。

折木奉太郎は答えを示しながら、千反田という人物について考える。

「怒らない千反田が怒り、その理由を知りたがった。怒ることは悪いことじゃないと言いつつも、本当はいつだって怒りたくないんではないだろうか。だから千反田が理由を知りたがったのも、尾道にも3分の理があり、怒ったのは自分のミスだった、と思いたかったからじゃないだろうか。千反田えるとは、そういう奴ではないか。……いや俺は千反田の何を知っているというのか。千反田の行動を読めることはあっても、心の内まで読み切れると考えては、俺はあれだ。“大罪”を犯している。慎むべき慎むべき」

折木奉太郎は、千反田という人物について、千反田がどういう感情を持っているのか、それを知ろうと考え始める。

その後第8話『試写会へ行こう!』で折木奉太郎は、入須冬美からビデオ映画の結末を考える依頼を引き受ける。

その後第8話『試写会へ行こう!』で折木奉太郎は、入須冬美からビデオ映画の結末を考える依頼を引き受ける。

いまいち乗り気ではなかった折木奉太郎だったが、第10話『万人の死角』で入須冬美から諭される。

「最初から君が目当てだった。古典部などではなく、折木君、私は君がこれまでの一件で君自身の技術を証明したと考える。君は、特別よ。……君は、トクベツよ」

「特別」この言葉が与えられた瞬間、画面にはささやかに薔薇の花びらが散り、さらにカメラがイマジナリィラインを越える。これまでの灰色の折木奉太郎ではなく、薔薇色の折木奉太郎に次元が移り変わったからだ。

「特別」この言葉が与えられた瞬間、画面にはささやかに薔薇の花びらが散り、さらにカメラがイマジナリィラインを越える。これまでの灰色の折木奉太郎ではなく、薔薇色の折木奉太郎に次元が移り変わったからだ。

しかし折木奉太郎は躊躇する。

「俺は特別なのか。俺は俺自身を、本当に正しく見積もっているのか。信じて、良いのだろうか」

そう考えながら見詰めるグラスの中の自分自身はゆらゆら揺れていた。

こうして、折木奉太郎の薔薇色生活が始まった。第10話は画面がやけに明るい。シリーズ全体を通しても、画面がもっとも明るく作られている。折木奉太郎が薔薇色の高校生の生活に入ったからだ。

しかしそうして解いたビデオ映画の真実は、薔薇色ではなかった。秘められていたのは本郷真由という人物が残した“叫び”。入須冬美から与えられた“薔薇色”はまがい物だった。騙されていたのだ。

第11話『愚者のエンドロール』で千反田えるに諭された後、折木奉太郎は自分自身が移る川面を見詰める。そこには、はっきりと自分の姿が映っていた。入須冬美のまやかしではなく、真実に目を向け始めたからだ。

第11話『愚者のエンドロール』で千反田えるに諭された後、折木奉太郎は自分自身が移る川面を見詰める。そこには、はっきりと自分の姿が映っていた。入須冬美のまやかしではなく、真実に目を向け始めたからだ。

折木奉太郎は、謎をただの文章問題としか考えていなかった。そこに込められている“人間の感情”を何も知ろうとしなかった。謎を解こうと思えば簡単にできる。しかし大切なのは、そこに込められた“人間の感情”。そういう結末を選んでしまった“人間の感情”。折木奉太郎は、ようやく謎の向こうに隠された“人間の感情”を意識するようになる。

11,5話『持つべきものは』。入須に弄ばれ落ち込んでいる折木奉太郎に、千反田えるは強く言う。

「折木さんは特別ですよ! 私たちにとって! 福部さんも、摩耶花さんも特別です。私が関わった方は、私にとって皆さん特別です」

「お前の主観の話はいい。俺は一般論として……」

奉太郎は話を打ち切ろうと、千反田から目をそらす。

「主観じゃ駄目ですか! 回りと比べて、普通とか特別とか、そんなこと気にしなくたっていいじゃないですか。誰か一人でもいい。特別と思ってくれる人がいれば、私はそれで充分だと思うんです」

灰色に沈んでいた折木奉太郎の精神は、再び回復し始める。

第1話から順番に映像を見ていけば気付くが、『氷菓』の画面は次第に次第に明るくなっている。第1話の暗いトーンを持った画面。文集氷菓の一件を通して次第に明るさを取り戻していき、画面の明るさは10話で一度ピークを迎える。

文化祭はハレの場所だから明るく描かれるのは当然として、その後のエピソードは比較的明るい画面で描かれるようになった。決して、撮影の時間が足りずフィルターをかける余裕がなかった、とかそういう理由ではないだろう。折木奉太郎という人物の世界に対する印象の変化を、画面で表現した結果だと考えられる。

第18話『連邦は晴れているか』はアニメオリジナルのエピソードだ。中学時代にいたという小木正清。校舎の頭上を飛んでいくヘリコプターを見て、ふと折木奉太郎は「小木はヘリが好きだったな」と回想する。

第18話『連邦は晴れているか』はアニメオリジナルのエピソードだ。中学時代にいたという小木正清。校舎の頭上を飛んでいくヘリコプターを見て、ふと折木奉太郎は「小木はヘリが好きだったな」と回想する。

しかしすぐに疑問にぶち当たる。「小木は本当にヘリが好きだったのだろうか?」。わずかなヒントを元に図書館へ調べに行くと、真相が出てきた。小木はヘリが好きだったのではない。あの日、山で遭難者が出ていて、救出のヘリが出るかどうかを気にしていたのだ。

折木奉太郎は反省する。そんな小木の気持ちも斟酌せず「小木はヘリ好きだったな」なんて言ってはならない、と。

「それは無神経ってことさ。(中略)人の気持ちも知らないでって感じだ」

謎解きは得意でも感情の読めない折木奉太郎が、真っ先に小木の心象を探ろうとしたのだ。

そんな折木奉太郎の気持ちに、千反田えるは言葉にできない感情を持ち始める。

そんな折木奉太郎の気持ちに、千反田えるは言葉にできない感情を持ち始める。

「折木さん、それってとても……うまく言えません」

しかし千反田自身、自分が何を思ったのか、どういう感情を持ったのか言葉にできなかった。

千反田えるは折木奉太郎を変えた。そして折木奉太郎は、千反田えるを変えようとしている。しかしその答えは保留され、別の機会のお預けとなった。

それでも、折木奉太郎に対する千反田えるの態度はにわかに変化があった。

第19話『心当たりのある者は』で千反田はいつものように折木奉太郎の側へ行くが、ふと我に返って恥ずかしそうに頬を染める。その以前の千反田えるは同じようなことをしても気にも留めなかったはずだ。

第19話『心当たりのある者は』で千反田はいつものように折木奉太郎の側へ行くが、ふと我に返って恥ずかしそうに頬を染める。その以前の千反田えるは同じようなことをしても気にも留めなかったはずだ。

第20話『あきましておめでとう』では折木奉太郎に着物を見せびらかしたい、という理由で初詣に誘う。

第21話『手作りチョコレート事件』では千反田はチョコレートを送ることについて、折木にこう言う。

第21話『手作りチョコレート事件』では千反田はチョコレートを送ることについて、折木にこう言う。

「折木さん。その、今日はバレンタインですが、私の家では本当に親しい方にはお歳暮やお中元をお送りしないことにしているんです。ですので、バレンタインも、あの……」

千反田は恥ずかしそうに声を潜めてしまう。

それを聞いた折木奉太郎は動揺する。「それって、つまり……どうなんだ?」奉太郎はどっちの側に受け取るべきなのか、判断を保留する。

同じ第21話では、真相を明かした折木が里志を掴み、「もし冗談なんて言ったら。殴るしかないだろうな。千反田の分と伊原の分。グーで」と詰め寄る。折木奉太郎は、他人のために憤慨して、問い詰めたのだ。だが福部里志から理由を聞かされたその後、「すまん。お前のこと何もわかってなかった。と言うべき何だろうが、まあ言えないな」と心の中で反省する。

同じ第21話では、真相を明かした折木が里志を掴み、「もし冗談なんて言ったら。殴るしかないだろうな。千反田の分と伊原の分。グーで」と詰め寄る。折木奉太郎は、他人のために憤慨して、問い詰めたのだ。だが福部里志から理由を聞かされたその後、「すまん。お前のこと何もわかってなかった。と言うべき何だろうが、まあ言えないな」と心の中で反省する。

再び千反田の話に戻ろう。第22話『遠回りする雛』では何もない田舎の道を2人きりで歩きながら、千反田は「紹介したかった」と語る。

「見てください、折木さん。ここが私の場所です。水と土しかありません。人もだんだん老いて疲れてきています。私はここを、最高に美しい場所だとは思いません。可能性に満ちているとも思っていません。でも、折木さんに紹介したかったんです」

「見てください、折木さん。ここが私の場所です。水と土しかありません。人もだんだん老いて疲れてきています。私はここを、最高に美しい場所だとは思いません。可能性に満ちているとも思っていません。でも、折木さんに紹介したかったんです」

それは千反田えるという人物が抱えている背景の全部。それを折木奉太郎に知って欲しい、と千反田えるは考えたのだ。

『氷菓』は折木奉太郎の成長物語だ。感情を持たない少年が、いかに感情を持つか。灰色の少年がいかに薔薇色に変わっていくか。その途上で薔薇色と思っていた関谷純の過去が薔薇色なんてものではないと知り、入須冬美から薔薇色を与えてもらったと思ったそれは利用されていただけだったと知る。

第1話の冒頭で折木奉太郎が考えていた「薔薇色」は間違えていなかったが正しくもなかった。学生運動みたいに大騒ぎして情熱を燃やし尽くすのが必ずしも薔薇色ではない。他人から与えられる薔薇色も違う。そういういかにも誰から見てもそれだという薔薇色ではなく、内面的なところからごくごく普通に出てくる感情を得ること、感じること、これを自身のものにすること。第1話の折木奉太郎は何も感じない少年だった。だが第21話では誰かのために感情的になっている。感動のない少年がごく普通で平均的なパッションを獲得する。千反田に対するかすかな恋愛感情も、感情を獲得する上で重要なファクターである。感情を得て誰か他人の考えや行動に介在する、その物語の中に、恋愛は描くべきモチーフであった。

いかにもな情熱を獲得する物語ではなく、ごくごく普通の少年としての感性を獲得する。それこそが、実は「薔薇色」の本当の姿だった。

いかにもな情熱を獲得する物語ではなく、ごくごく普通の少年としての感性を獲得する。それこそが、実は「薔薇色」の本当の姿だった。

しかし、折木奉太郎は最後の最後まで保留する。

「ところで、お前が諦めた経営的戦略眼についてだが……俺が治めるというのはどうだ?」

第22話で折木奉太郎はこういう言葉を考えた。しかしその言葉を発することはなかった。その言葉が意味すること――千反田えるの人生を引き受けるということだ。

折木奉太郎は第1話でどうして千反田えるを拒絶しなかったのか、と問われて「保留」という言葉を与えられる。第22話でも折木奉太郎は再び「保留」した。折木奉太郎が保留ではなく「答え」を出すのは、まだもう少し先の物語だろう。

9、天才と凡人/期待

『氷菓』には“叫び”というモチーフ以外に、もう一つ重要なモチーフが存在する。それが“期待”だ。『氷菓』は常にこの2つの軸を交差させながら、進行していく。

最初に期待、いや“才能”がテーマになったのは第8話『試写会に行こう!』だ。

学校へ向かう折木奉太郎と福部里志。ふと校舎を見ると、水泳部の決勝戦進出の大きな垂れ幕がかけられようとしていた。

「へえ、決勝進出だってさ。すごいよね。ああいうのを見ると、僕にも何か才能が、とか考えちゃうけど、どうも福部里志には天賦の才はなさそうだ。大器晩成に賭けたいところだけど、望み薄だね」

「へえ、決勝進出だってさ。すごいよね。ああいうのを見ると、僕にも何か才能が、とか考えちゃうけど、どうも福部里志には天賦の才はなさそうだ。大器晩成に賭けたいところだけど、望み薄だね」

福部里志はいつもの軽々しさで話を始める。

さらに里志は続ける。

「普通の人生に魅力を感じるのかい? ホータローならそうかもね。でも果たしてホータローにそれが送れるかな?」

「どういう意味だ」

折木はからかわれているような気がして足を止める。

「僕は福部里志に才能がないのを知っている。でも折木奉太郎までがそうなのかはまだ保留したいところだよ」

ここでは福部里志はあくまでも「保留したい」と言っている。しかし里志は答えを概ね見つけていたのだ。

第10話で折木奉太郎はこう尋ねる。

第10話で折木奉太郎はこう尋ねる。

「里志、お前はお前にしかできないことがあると思うか?」

「ないね」

里志は即答だった。

「言わなかったっけ。僕には才能がないんだって。例えば、僕はシャーロッキアンに憧れている。でも、僕にはそれにはなれないんだ。僕には深遠なる知識の迷宮に、とことん分け入ってやろうという気概が決定的に欠けている。もし摩耶花がホームズに興味を傾けたら、保証して良い、三ヶ月で僕は抜かれるね。色んなジャンルの玄関先をちょっと覗いて、パンフレットにスタンプを押して回る。それが僕にできる精々のことさ。第1人者にはなれないよ」

さらに里志は去り際にこう言う。

「シャーロッキアンよりも心惹かれるものはいくらでもあるさ。それにしても……羨ましい限りだね」

自分に才能があるかないか。それを確かめる方法はたった1つだ。充分に自分を試すことだ。これしかない。高校生になると、大抵は自分の身の程を理解するようになる。自分は天才か凡人か。小学生には難しい問いかも知れないが、高校生にとっては容易な答えだ。ないものはない。あるものはある。それだけだ。

よく「天才などいない。すべては努力だ」という言葉を耳にするが、それは言い訳に過ぎない。「才能のない自分でも、努力さえすれば」と結論を出すのを先延ばししているだけだ。充分すぎるくらいの努力をしても、いや努力したからこそ間違いなく見えてくるものがあるだろう。「自分には才能がない」と。才能がない、という結論は、努力した者にしか見えない結論であり、その先に行ったものが天才と呼ばれるのだ。それでも認められない者は、単に現実から逃げているだけだ。

そして「才能なき者」がどれだけ「情熱」を燃やしたところで、結果はたかが知れている。第8話『試写会へ行こう!』で入須冬美がはっきり口にする。

「《技術》がない者がどんなに情熱を注いでも結果は知れたもの」

10話『万人の死角』、“折木奉太郎には《技術》がある”と判断した入須冬美は折木奉太郎に語る。

「では一つ話をしよう。座興と思って聞いて欲しい。とある運動部の補欠がいた。補欠はレギュラーになろうと、極めて激しい努力をしたが、レギュラーにはなれなかった。そのクラブにはその補欠よりもよっぽど有能な人材が揃っていたから。その中でも天性の才能の持ち主がいた。もちろん補欠の技術とは天と地の開きがあった。彼女はある大会で非常に優れた活躍をし、MVPにも選ばれた。インタビューアが彼女に聞いた。大活躍でしたね、秘訣は何ですか、と。彼女はこう答えた。――ただ運がよかっただけです。この答えは、その補欠にはあまりにも辛辣に響いたと思うけど、どう?」

「では一つ話をしよう。座興と思って聞いて欲しい。とある運動部の補欠がいた。補欠はレギュラーになろうと、極めて激しい努力をしたが、レギュラーにはなれなかった。そのクラブにはその補欠よりもよっぽど有能な人材が揃っていたから。その中でも天性の才能の持ち主がいた。もちろん補欠の技術とは天と地の開きがあった。彼女はある大会で非常に優れた活躍をし、MVPにも選ばれた。インタビューアが彼女に聞いた。大活躍でしたね、秘訣は何ですか、と。彼女はこう答えた。――ただ運がよかっただけです。この答えは、その補欠にはあまりにも辛辣に響いたと思うけど、どう?」

これが現実だ。同じ努力しても、才能という基本的要素がなければ結果が出ることはない。天才の1の努力は、凡人の100の努力に匹敵する。ピカソは13歳で美術大学に入り、15歳でアカデミズムから全てを学び、自分で新しいアートの形を探すしかないという問題にぶち当たってしまった。誰しもそういうわけにはいかない。努力一つでピカソになれるのなら、苦労はない。

「努力さえすれば自分でも」なんて根拠のない言葉をふりかざす人間は、まだ充分にやりきっていないのだ。

第3部である『クドリャフカの順番』。十文字事件が起き、福部里志は犯人逮捕に躍起になる。手の届かない月に手を伸ばしながら、1人で考える。

第3部である『クドリャフカの順番』。十文字事件が起き、福部里志は犯人逮捕に躍起になる。手の届かない月に手を伸ばしながら、1人で考える。

「奉太郎は変わった。いや、真価を発揮した。千反田さんに出会うことで僕がこよなく愛する、意外性の秘めた人間として。果たしてそれを、僕はただ愉快だ、と思っているだろうか。容疑者は1000人以上。この中から推理で犯人を導き出すなんて、どんな人間でも不可能だ。だとしたらできるのは現行犯逮捕。ホータロー向きじゃないこの事件の真相を、僕の手で解き明かす。ホータロー、十文字は僕が捕まえてみせる」

福部里志は、まだ諦めていなかった。自分には可能性がある……はずだ、と。だから可能性に賭けようとした。十文字事件の犯人を捕まえて、自分で自分に証明しようとした。

しかし、福部里志は敗北した。

第16話『最後の標的』で、折木奉太郎は犯人の目星をつけた。里志は、その事実に愕然とした。

「どっちでもない? 容疑者は1000人以上だよ。それなのに、繋がりもミスも見つけず、犯人を特定しようってのかい?」

「どっちでもない? 容疑者は1000人以上だよ。それなのに、繋がりもミスも見つけず、犯人を特定しようってのかい?」

「まあ、そうだな」

「どうやってさ!」

里志は動揺の声を上げて飛びつく。あれだけ学校中を駆けずり回っても怪盗十文字を捕まえられなかったのに。多くの探偵志願者が怪盗十文字を追いかけたのに誰も捕まえられなかったのに、折木奉太郎は地学準備室から一歩も出ず、答えを導き出したという。

以来里志は、「期待」という言葉を多用する。

「自分に自信がある時は、期待なんて言葉を出しちゃいけない。期待ってのは、諦めから出る言葉なんだよ。そうせざるを得ない、どうしようもなさがないと、そらぞらしい。期待っていうのは例えば……」

ここで里志はそこで見た真実を回想する。折木奉太郎と田名辺治朗の密談。里志はそこで決定的な敗北を突きつけられたのだ。

もう1人、才能のない自分に失望する者がいる。漫画研究部の河内亜也子だ。河内亜也子には1年前、仲の良い友人がいた。安城春菜だ。『氷菓』に登場しない、第3の人物である。

河内と安城は友達同士で、漫画の話で盛り上がって、今度一つ書かないか、という話になった。安城春菜は漫画好きでも漫画を書いたことがあるわけではない。河内もそんな大したものができあがるとは思っていなかった。しかしできあがったのは、傑作だった。

「あんた読めばわかる。そう言ったよね。そう、わかるよ。わかっちゃうんだ。でも、ほら……そういうのって認めたくないでしょ。あんたならどうよ? あんまり漫画読まないねって思ってた友達がさ、初めての原作でさ、それを書いたとしたらさ……ね? 洒落にならないと思うでしょ? だからそれは押し入れの奥。一番奥の箱の中。見ないことにして、ついでに名作なんてどこにもないことにしてたのにね。つくづく巡り合わせだね」

「あんた読めばわかる。そう言ったよね。そう、わかるよ。わかっちゃうんだ。でも、ほら……そういうのって認めたくないでしょ。あんたならどうよ? あんまり漫画読まないねって思ってた友達がさ、初めての原作でさ、それを書いたとしたらさ……ね? 洒落にならないと思うでしょ? だからそれは押し入れの奥。一番奥の箱の中。見ないことにして、ついでに名作なんてどこにもないことにしてたのにね。つくづく巡り合わせだね」

河内亜也子は打ちのめされたのだ。才能というものに。河内自身漫画描きで、伊原摩耶花によればそれなりに描けるほうだという。充分に努力もしてきて、いくつも作品を書いてきたのだろう。しかし、天才が現れ、打ちのめされてしまった。自暴自棄になった河内が誰構わず当たり散らすようになったのは、これが原因だろう。

才能のない者は、才能ある者から打ちのめされるしかない。その上で、「期待」するしかない。それがせめての慰めだから。

第3部『クドリャフカの順番』に込められた“叫び”とは、才能なき者のルサンチマンである。福部里志や河内亜也子、それから田名辺治朗。そういった才能なき者たちの嘆きが、諦めの集まりが十文字事件を起こした。才能ある者に伝えたい言葉があったから。

「クドリャフカ」……実験でロケットに乗せられて、帰ってこられなかった犬の名前。“非業の死”というのは福部里志の解釈だ。この物語は、打ち上げられ、帰ることのなかった者達が残された人に送ったメッセージだ。安城春菜はそのシンボルだったのだろう。

第17話『クドリャフカの順番』で、田名辺治朗は語る。

「折木君。君は陸山が『クドリャフカの順番』の原作を紛失したから、僕がこういう事件を起こしたと言ったね」

「あくまで仮定です。先輩の動機まで知りようがありませんから」

「まあ無理もない。僕の気持ちがわかるのは、たぶん安城さんだけだ」

ずっと平常を保っていた田名辺の言葉は、表情は次第に崩れ始める。陸山会長にあてた暗号だったけど、伝わらなかった。

「だったらなぜ?」

折木は問う。

「ムネは、陸山は『夕べには骸に』を仕上げて以来、一度もペンを握っていないんだ。安城さんも天才的だけど、ムネがあれほど書けるとは知らなかった。下手糞な僕と、比べものにならない。原作はちゃんとあるんだ! なくしてなんかない! あいつがその気にさえなれば、『夕べには骸に』を越える話になる筈なんだ! けど、ムネにとって漫画描きはあの時限りの遊びだったんだ。勿体ないだろ? 惜しいと思うだろ? なのにムネは描こうとしない。あいつが一言やるぞと言えば、僕は何でもするつもりでいた。ムネに聞くのが怖かった。メッセージに気付いていないなんて、信じたくなかった。……絶望的な差からは“期待”が生まれる。僕はずっと期待していた」

「ムネは、陸山は『夕べには骸に』を仕上げて以来、一度もペンを握っていないんだ。安城さんも天才的だけど、ムネがあれほど書けるとは知らなかった。下手糞な僕と、比べものにならない。原作はちゃんとあるんだ! なくしてなんかない! あいつがその気にさえなれば、『夕べには骸に』を越える話になる筈なんだ! けど、ムネにとって漫画描きはあの時限りの遊びだったんだ。勿体ないだろ? 惜しいと思うだろ? なのにムネは描こうとしない。あいつが一言やるぞと言えば、僕は何でもするつもりでいた。ムネに聞くのが怖かった。メッセージに気付いていないなんて、信じたくなかった。……絶望的な差からは“期待”が生まれる。僕はずっと期待していた」

田名辺は訥々と静かに感情を爆発させていく。十文字事件を暴いた時でさえ見せなかった、感情と本心がそこに現れていた。

「なら、あなたが本当に伝えたかったことはこうですか。「陸山、お前はクドリャフカの順番を読んだのか」」

その手前の場面で、折木奉太郎は「クドリャフカの順番を紛失した」という回答を示したが、これも間違えではなかった。だが折木奉太郎は、表面的な回答のさらに向こう側に秘められた、当事者の“叫び”を探り当てる。

第17話は『氷菓』では珍しく、物語の前後が入れ替わっている。最初に十文字事件の完遂を。その次に里志が目撃した、十文字事件の真相を。それから文化祭閉幕の挨拶の場面 「今年の文化祭もつつがなく終えることができました。いや変な事件もあったみたいだけど」の陸山の台詞。さらに陸山は、密かに田名辺へ「おつかれさん」の言葉を残す。これも原作にはない台詞だ。アニメ版は原作の意図を増幅させ、田名辺の失望感を強調している。

「今年の文化祭もつつがなく終えることができました。いや変な事件もあったみたいだけど」の陸山の台詞。さらに陸山は、密かに田名辺へ「おつかれさん」の言葉を残す。これも原作にはない台詞だ。アニメ版は原作の意図を増幅させ、田名辺の失望感を強調している。

そして、田名辺の告白の場面へと物語が進む。一見バラバラに分解して見える構成。しかし感情はひと連なりで繋がっている。福部里志の敗北の場面からはじまり、その理由を。次に田名辺の敗北の場面が挿入され、告白の場面を。陸山は田名辺が犯人だと気付いていた。しかしそこに込めたメッセージは、“叫び”はその上を素通りしていた。その愕然とした思いを、折木との対話の場面をやり直してまで言葉にして込めた。

文化祭に集まったおよそ1000人の人達は敗北した。誰も十文字事件を解くことはできなかった。勝者はたった2人、折木奉太郎と陸山宗芳だけだった。凡人にできることは、ただ天才達に“期待”するだけだった。

薔薇色。

叫び。

期待。

『氷菓』は3つの軸を交差させながらゆっくり物語を進行させていく。映像は間違いなくシリーズアニメ史における最高のクオリティ。ストーリーも一見すると地味で大きな感情のうねりもないように見えるが、シーンの構成も台詞の使い方も合理的で、いずれも物語の骨格に作用してあまりにも見事なクライマックスを作り上げている。後世に残すべき最高のアニメーションとなった。

しかしながら、『氷菓』はあまり充分に議論され、批評されていないのではないか、と思うようになった。色んな人の意見を聞いていると、「絵は良いけど話は駄目」というところで一致している。

話は駄目? いったい何を見ているんだ? どうしてここまであからさまなメッセージを読み落としているんだ。

これが、私が『氷菓』批評を書こうと思った切っ掛けであった。『氷菓』という物語の中に込められた“叫び”を明らかなものにして、公開すべきだと考えたからだ。

こういった解説を、作り手自身が行うことは禁じられている。解説で1から10まで全部できてしまうのなら、あそこまで手間暇かけて映像にする意味がないからだ。「作家は作品で語れ」この信条を失った時点で、作品からパッションは失われる。

もっとも、こういった解説は才能なき者がやると決まっている。私のような凡人は、本当の芸術を作る天才に“期待”するしかないのだ。それが解説者の宿命であり、同時に命題なのだろう。

解説を書きながら、私は密かな“叫び”をその中に込める。

7、見えざる者の叫び

『氷菓』は死体が登場してこないミステリである。しかしある意味での「死」をこの作品は描いている。

『氷菓』には物語上の最重要人物であるにも関わらず、登場してこない3人の人物がいる。関谷純、本郷真由、安城春菜の3人だ。『氷菓』は一度も登場しないこの3人を軸に、この3人を追いかけていく物語であるともいえる。

第3話『事情ある古典部の末裔』で折木奉太郎は、千反田えるから「叔父の関谷純があの時、何を言ったか調べて欲しい」と依頼される。千反田えるは関谷純のある一言を聞いて、「泣いてしまった」という。あの時、何を聞いて、どうして泣いてしまったのか……。間もなく千反田は、その切っ掛けは文集氷菓にあったと思い出す。叔父に文集について尋ね、その答えを聞いて泣いてしまったのだ、と。

「氷菓」の答えは単純な駄洒落だった。氷菓を英語にするとアイスクリーム。アイスクリームの切り方を変えると、“アイ・スクリーム”。これを和訳すると――“私は叫ぶ”。

叫び、悲鳴。これが文集氷菓の正体だった。文集に込められていたのは、その後の永久不変に残り続け、文化祭の時期になると必ず目を覚ます“呪い”であった。

高校生活と言えば薔薇色。折木奉太郎はそう考えていた。関谷純の時代、潮流に乗せられて、身につけたばかりの角張った言葉を振りかざして学生達は政治的運動に身を捧げていた。もっとも、それは“ごっこ遊び”に過ぎなかった。学生達は大人のつもりで不満の声を上げ、体制を憎み何かを変えようと活動に熱中するが、実体は単に無用に供給されてくる若いエネルギーを消費したいだけだった。学校という保護され閉鎖された空間の中で、いくら喚いても暴れ回っても社会に与える影響は何もない。無謀な勇気を示した者は学校の中では尊敬されるだろう。しかし学生運動の限界はそれまでだ。ヤンキーの武勇伝となんら変わりない。井の中の蛙、これが学生運動の正体だ。

それでも関谷純は学生運動に夢中になり、青春の炎を燃やし、燃やし尽くした。関谷純は教師との対立で、5日間という文化祭の期間を戦果として得た。きっと悔いはなかったのだろう、と折木奉太郎は考えた。

「この旅楽しいわ。きっと10年後、この旅を惜しまない」姉の手紙にはそう書かれていた。

「確かに、10年後の私は気にしないのかも知れません。でもいま感じた私の気持ち、それが将来どうでもよくなっているかもなんて……今は思いたくないんです。私が生きているのは今なんです」千反田えるは自分の思いをこう捉えている。

関谷純も満足行くまで戦った。きっと惜しんではいないはず。

校長の独断で決められた文化祭縮小。それに対抗して組織された反対運動。そのリーダーに押しつけられた関谷純。実際の運営は別の人がやっていて、関谷純の役割はもしも何かしらの問題が起きた時の生け贄。

反対運動の情熱は激しく燃え上がり、文字通りとある学生が格技場に火を付けてしまった。暴れ回った学生の責任を取って退学を申し渡された関谷純。結果として5日間の文化祭を成果として手に入れたが、それは関谷純が関わって得たものではなかった。

体制である犬に食らいつかれた関谷純。助けを呼ぼうと振り返るが、そこにいた兎たちはみんな知らない顔をして背を向け、目をそらしていた。兎たちは関谷純という犠牲など構わずに、身勝手に文化祭を謳歌していた。犠牲の弔いとして“カンヤ祭”という名前だけ残したが、それは欺瞞でしかなかった。裏切りと身勝手、それをごまかすために用意された名前だった。これが45年前の“薔薇色の青春”の正体だ。

だから関谷純は、自分がその時に上げられなかった“叫び”を文集のタイトルに残した。自分の“叫び”がその後も残り、文化祭の背景にある呪いとして学生達の間に密かに残り続けるように。

声の上げられなかった者の叫び。すでに物語の舞台から去って行った者の叫び。あまりにも小さく、誰からも気付いてもらえなかった悲鳴。叫び声すら上げられなかった、弱き者の嘆き。ある意味の死者。折木奉太郎は、そこに残存した無念を掬い上げ、弔う。

第8話『試写会に行こう!』で古典部一同は入須冬美から依頼を受ける。途中まで作られたビデオ映画。仮称は『ミステリー』。その前半部分、謎の提示だけが作られ、解決篇がまだ未完成だった。脚本を一任された本郷真由が病気で倒れたため、解決篇がどう展開するのか、犯人が誰だったのか、わからないままだった。それを予想して欲しい、というのが入須冬美の依頼内容だった。

折木奉太郎は入須冬美の依頼通りに映画に決着を付け、『万人の死角』というタイトルを与える。

しかしその後、映画に隠された真実に気付く。本郷真由が映画に託した思いは、折木奉太郎が考えたものと全く違っていた。

そもそも脚本を担当した本郷真由は、自分から立候補したわけではない。文化祭に参加したい、という運動部系の人達の熱気に押されて、やむなく“押しつけられた”役目だった。クラスの多数決で映画は「ミステリー」と決まったが、本郷真由は人が死ぬような話なんて書けるタイプではない。しかし気の弱かった本郷真由は、脚本担当を断ることができず、クラスの多数決を否定することもできず、仕事を引き受けて……いや“押しつけられて”しまったのだ。

それでようやくできた前半部分だけの脚本で撮影が始まるが、できあがった映像は本郷真由の意図とはまったく違うものだった。死ぬはずのなかった海藤武雄。本郷真由はほんの少し流血する程度で済ますつもりだった。それが優しい本郷真由が書ける限界だった。

しかしクラスの一同はその場のノリで、あるいは撮影に熱中していくうちに暴走していく。死ぬはずのなかった海藤武雄は死亡、しかも腕が切断されるという凄まじい状態で。

状況に隠されたキーワードは、第1部『氷菓』篇と一致する。押しつけられ、回りの暴走の責任を取らされる役。関谷純も本郷真由も、同じ場所に立っていた。

事態に気付いた入須冬美は、本郷真由は病気だ、ということにして皆の目から遠ざけてしまう。その上で、映画に別の結末を付け替えてしまった。

折木奉太郎が見つけ出したのは、映画の中に込められた本郷真由のささやかな“叫び”だった。叫び声を上げたかったけど、気が弱かったために誰にも届かなかった声。やはり本郷真由は、物語の舞台から去り、戻ってくることのない、ある種の死者であった。

8、薔薇色の高校生活

『氷菓』は折木奉太郎という少年の成長の物語である。感情の色を失っていた少年の、人格を取り戻していく過程の、そして冒頭に掲げられた「薔薇色」を得るまでの物語である。

もう一度第1話の冒頭の台詞に戻ってみよう。

「高校生活をいえば薔薇色。薔薇色といえば高校生活。そう言われるのが当たり前なくらい、高校生活はいつも薔薇色の扱いだよな。さりとて、全ての高校生が薔薇色を望んでいるわけではないと俺は思うんだが。例えば勉学にも、スポーツにも、色恋沙汰にも興味を示さない人間というのもいるんじゃないのか。いわゆる灰色を好む生徒というのもいるんじゃないのか。ま、それってずいぶん寂しい生き方だと思うがな。」

折木奉太郎はこの場面で、自分について語ったわけではない。そういうものもあるんじゃないか、という話をしただけだ。しかし客観的に見ると折木奉太郎は灰色。特に夢中になるものはない。平凡な学生が通るであろう青春に興味を持てない。感受性に欠陥を持った少年、それが折木奉太郎だった。

第2話『名誉ある古典部の活動』で“愛なき愛読書”の謎を解いてみんなで大騒ぎしている中、折木奉太郎だけがぽつんと灰色をまとっている。奉太郎は疎外感すら感じていた。

千反田えるの依頼に応じて、折木奉太郎は45年前、関谷純に何が起きたかを読み解こうとする。その帰り道――。

そこは見渡す限りの田んぼ。あぜ道の途上で止まって、里志と対話する。降っていた雨は止みかけて、光が差し込もうとしていた。

「ま、そうかもね」

里志にしては珍しく感情を込めない言い方だった。

奉太郎は、ぽつりぽつりと言葉を続ける。

「でもな……隣の芝生は青く見えるもんだ。お前らを見ていると、たまに落ち着かなくなる。俺は落ち着きたい。だが、それでも俺は何も面白いと思えない。だからせめて……その、何だ。推理でもして一枚噛みたかったのさ。お前らのやり方にな」

見上げると、一羽のカラスが飛び去っていくのが見えた。まだ灰色に影を落としている山なみの向こうで小さくなっていくのが見えた。

「何か言えよ」

何も言わない里志を、ちらと振り向く。

「ホータローは……ホータローは薔薇色が羨ましかったのかい」

里志は雨合羽のフードを深く被っていた。光が差し始めていたから、里志の顔に暗い影が落ちていた。

「……かもな」

奉太郎は自転車を進ませる。

薔薇色のシンボルである千反田える。何事にも好奇心を示し、熱心に物事にぶち当たろうとする千反田える。その千反田えるが持っているエネルギーに逆らえず飲み込まれてしまった折木奉太郎。

もう一人の薔薇色のシンボル折木供恵も同じだった。「10年後、私はこの旅を惜しまない」と手紙にははっきり書かれていた。

だから関谷純もきっと薔薇色だったのだろう、と折木奉太郎は考えていた。結果は退学だったが、青春の炎を全力で燃やしきった上での退学。だから惜しむなんてことはなかっただろう……。

しかし実際は違っていた。関谷純は生け贄だったのだ。無理やり責任を押しつけられ、了解しない退学を突きつけられ、しかし弱くて叫び声すら上げられず学校を、青春時代の舞台から去って行った。

きっとそこに薔薇色が隠れているに違いない、そう思って探し当てた関谷純は、灰色――それも限りなく黒に近い灰色だった。折木奉太郎は、ここで本当の意味での灰色を知ることになる。探し当てたのは、関谷純という人物が密かに込めた“感情”だった。

第6話『大罪を犯す』で、千反田は尾道先生の間違いに怒った。尾道先生が間違えていたからだ。その後、千反田はどうして自分が怒ったのか、その理由を知りたがった。具体的にはなぜ尾道先生が間違いを犯したのか。

折木奉太郎は答えを示しながら、千反田という人物について考える。

「怒らない千反田が怒り、その理由を知りたがった。怒ることは悪いことじゃないと言いつつも、本当はいつだって怒りたくないんではないだろうか。だから千反田が理由を知りたがったのも、尾道にも3分の理があり、怒ったのは自分のミスだった、と思いたかったからじゃないだろうか。千反田えるとは、そういう奴ではないか。……いや俺は千反田の何を知っているというのか。千反田の行動を読めることはあっても、心の内まで読み切れると考えては、俺はあれだ。“大罪”を犯している。慎むべき慎むべき」

折木奉太郎は、千反田という人物について、千反田がどういう感情を持っているのか、それを知ろうと考え始める。

いまいち乗り気ではなかった折木奉太郎だったが、第10話『万人の死角』で入須冬美から諭される。

「最初から君が目当てだった。古典部などではなく、折木君、私は君がこれまでの一件で君自身の技術を証明したと考える。君は、特別よ。……君は、トクベツよ」

しかし折木奉太郎は躊躇する。

「俺は特別なのか。俺は俺自身を、本当に正しく見積もっているのか。信じて、良いのだろうか」

そう考えながら見詰めるグラスの中の自分自身はゆらゆら揺れていた。

こうして、折木奉太郎の薔薇色生活が始まった。第10話は画面がやけに明るい。シリーズ全体を通しても、画面がもっとも明るく作られている。折木奉太郎が薔薇色の高校生の生活に入ったからだ。

しかしそうして解いたビデオ映画の真実は、薔薇色ではなかった。秘められていたのは本郷真由という人物が残した“叫び”。入須冬美から与えられた“薔薇色”はまがい物だった。騙されていたのだ。

折木奉太郎は、謎をただの文章問題としか考えていなかった。そこに込められている“人間の感情”を何も知ろうとしなかった。謎を解こうと思えば簡単にできる。しかし大切なのは、そこに込められた“人間の感情”。そういう結末を選んでしまった“人間の感情”。折木奉太郎は、ようやく謎の向こうに隠された“人間の感情”を意識するようになる。

11,5話『持つべきものは』。入須に弄ばれ落ち込んでいる折木奉太郎に、千反田えるは強く言う。

「折木さんは特別ですよ! 私たちにとって! 福部さんも、摩耶花さんも特別です。私が関わった方は、私にとって皆さん特別です」

「お前の主観の話はいい。俺は一般論として……」

奉太郎は話を打ち切ろうと、千反田から目をそらす。

「主観じゃ駄目ですか! 回りと比べて、普通とか特別とか、そんなこと気にしなくたっていいじゃないですか。誰か一人でもいい。特別と思ってくれる人がいれば、私はそれで充分だと思うんです」

灰色に沈んでいた折木奉太郎の精神は、再び回復し始める。

第1話から順番に映像を見ていけば気付くが、『氷菓』の画面は次第に次第に明るくなっている。第1話の暗いトーンを持った画面。文集氷菓の一件を通して次第に明るさを取り戻していき、画面の明るさは10話で一度ピークを迎える。

文化祭はハレの場所だから明るく描かれるのは当然として、その後のエピソードは比較的明るい画面で描かれるようになった。決して、撮影の時間が足りずフィルターをかける余裕がなかった、とかそういう理由ではないだろう。折木奉太郎という人物の世界に対する印象の変化を、画面で表現した結果だと考えられる。

しかしすぐに疑問にぶち当たる。「小木は本当にヘリが好きだったのだろうか?」。わずかなヒントを元に図書館へ調べに行くと、真相が出てきた。小木はヘリが好きだったのではない。あの日、山で遭難者が出ていて、救出のヘリが出るかどうかを気にしていたのだ。

折木奉太郎は反省する。そんな小木の気持ちも斟酌せず「小木はヘリ好きだったな」なんて言ってはならない、と。

「それは無神経ってことさ。(中略)人の気持ちも知らないでって感じだ」

謎解きは得意でも感情の読めない折木奉太郎が、真っ先に小木の心象を探ろうとしたのだ。

「折木さん、それってとても……うまく言えません」

しかし千反田自身、自分が何を思ったのか、どういう感情を持ったのか言葉にできなかった。

千反田えるは折木奉太郎を変えた。そして折木奉太郎は、千反田えるを変えようとしている。しかしその答えは保留され、別の機会のお預けとなった。

それでも、折木奉太郎に対する千反田えるの態度はにわかに変化があった。

第20話『あきましておめでとう』では折木奉太郎に着物を見せびらかしたい、という理由で初詣に誘う。

「折木さん。その、今日はバレンタインですが、私の家では本当に親しい方にはお歳暮やお中元をお送りしないことにしているんです。ですので、バレンタインも、あの……」

千反田は恥ずかしそうに声を潜めてしまう。

それを聞いた折木奉太郎は動揺する。「それって、つまり……どうなんだ?」奉太郎はどっちの側に受け取るべきなのか、判断を保留する。

再び千反田の話に戻ろう。第22話『遠回りする雛』では何もない田舎の道を2人きりで歩きながら、千反田は「紹介したかった」と語る。

それは千反田えるという人物が抱えている背景の全部。それを折木奉太郎に知って欲しい、と千反田えるは考えたのだ。

『氷菓』は折木奉太郎の成長物語だ。感情を持たない少年が、いかに感情を持つか。灰色の少年がいかに薔薇色に変わっていくか。その途上で薔薇色と思っていた関谷純の過去が薔薇色なんてものではないと知り、入須冬美から薔薇色を与えてもらったと思ったそれは利用されていただけだったと知る。

第1話の冒頭で折木奉太郎が考えていた「薔薇色」は間違えていなかったが正しくもなかった。学生運動みたいに大騒ぎして情熱を燃やし尽くすのが必ずしも薔薇色ではない。他人から与えられる薔薇色も違う。そういういかにも誰から見てもそれだという薔薇色ではなく、内面的なところからごくごく普通に出てくる感情を得ること、感じること、これを自身のものにすること。第1話の折木奉太郎は何も感じない少年だった。だが第21話では誰かのために感情的になっている。感動のない少年がごく普通で平均的なパッションを獲得する。千反田に対するかすかな恋愛感情も、感情を獲得する上で重要なファクターである。感情を得て誰か他人の考えや行動に介在する、その物語の中に、恋愛は描くべきモチーフであった。

しかし、折木奉太郎は最後の最後まで保留する。

「ところで、お前が諦めた経営的戦略眼についてだが……俺が治めるというのはどうだ?」

第22話で折木奉太郎はこういう言葉を考えた。しかしその言葉を発することはなかった。その言葉が意味すること――千反田えるの人生を引き受けるということだ。

折木奉太郎は第1話でどうして千反田えるを拒絶しなかったのか、と問われて「保留」という言葉を与えられる。第22話でも折木奉太郎は再び「保留」した。折木奉太郎が保留ではなく「答え」を出すのは、まだもう少し先の物語だろう。

9、天才と凡人/期待

『氷菓』には“叫び”というモチーフ以外に、もう一つ重要なモチーフが存在する。それが“期待”だ。『氷菓』は常にこの2つの軸を交差させながら、進行していく。

最初に期待、いや“才能”がテーマになったのは第8話『試写会に行こう!』だ。

学校へ向かう折木奉太郎と福部里志。ふと校舎を見ると、水泳部の決勝戦進出の大きな垂れ幕がかけられようとしていた。

福部里志はいつもの軽々しさで話を始める。

さらに里志は続ける。

「普通の人生に魅力を感じるのかい? ホータローならそうかもね。でも果たしてホータローにそれが送れるかな?」

「どういう意味だ」

折木はからかわれているような気がして足を止める。

「僕は福部里志に才能がないのを知っている。でも折木奉太郎までがそうなのかはまだ保留したいところだよ」

ここでは福部里志はあくまでも「保留したい」と言っている。しかし里志は答えを概ね見つけていたのだ。

「里志、お前はお前にしかできないことがあると思うか?」

「ないね」

里志は即答だった。

「言わなかったっけ。僕には才能がないんだって。例えば、僕はシャーロッキアンに憧れている。でも、僕にはそれにはなれないんだ。僕には深遠なる知識の迷宮に、とことん分け入ってやろうという気概が決定的に欠けている。もし摩耶花がホームズに興味を傾けたら、保証して良い、三ヶ月で僕は抜かれるね。色んなジャンルの玄関先をちょっと覗いて、パンフレットにスタンプを押して回る。それが僕にできる精々のことさ。第1人者にはなれないよ」

さらに里志は去り際にこう言う。

「シャーロッキアンよりも心惹かれるものはいくらでもあるさ。それにしても……羨ましい限りだね」

自分に才能があるかないか。それを確かめる方法はたった1つだ。充分に自分を試すことだ。これしかない。高校生になると、大抵は自分の身の程を理解するようになる。自分は天才か凡人か。小学生には難しい問いかも知れないが、高校生にとっては容易な答えだ。ないものはない。あるものはある。それだけだ。

よく「天才などいない。すべては努力だ」という言葉を耳にするが、それは言い訳に過ぎない。「才能のない自分でも、努力さえすれば」と結論を出すのを先延ばししているだけだ。充分すぎるくらいの努力をしても、いや努力したからこそ間違いなく見えてくるものがあるだろう。「自分には才能がない」と。才能がない、という結論は、努力した者にしか見えない結論であり、その先に行ったものが天才と呼ばれるのだ。それでも認められない者は、単に現実から逃げているだけだ。

そして「才能なき者」がどれだけ「情熱」を燃やしたところで、結果はたかが知れている。第8話『試写会へ行こう!』で入須冬美がはっきり口にする。

「《技術》がない者がどんなに情熱を注いでも結果は知れたもの」

10話『万人の死角』、“折木奉太郎には《技術》がある”と判断した入須冬美は折木奉太郎に語る。

これが現実だ。同じ努力しても、才能という基本的要素がなければ結果が出ることはない。天才の1の努力は、凡人の100の努力に匹敵する。ピカソは13歳で美術大学に入り、15歳でアカデミズムから全てを学び、自分で新しいアートの形を探すしかないという問題にぶち当たってしまった。誰しもそういうわけにはいかない。努力一つでピカソになれるのなら、苦労はない。

「努力さえすれば自分でも」なんて根拠のない言葉をふりかざす人間は、まだ充分にやりきっていないのだ。

「奉太郎は変わった。いや、真価を発揮した。千反田さんに出会うことで僕がこよなく愛する、意外性の秘めた人間として。果たしてそれを、僕はただ愉快だ、と思っているだろうか。容疑者は1000人以上。この中から推理で犯人を導き出すなんて、どんな人間でも不可能だ。だとしたらできるのは現行犯逮捕。ホータロー向きじゃないこの事件の真相を、僕の手で解き明かす。ホータロー、十文字は僕が捕まえてみせる」

福部里志は、まだ諦めていなかった。自分には可能性がある……はずだ、と。だから可能性に賭けようとした。十文字事件の犯人を捕まえて、自分で自分に証明しようとした。

しかし、福部里志は敗北した。

第16話『最後の標的』で、折木奉太郎は犯人の目星をつけた。里志は、その事実に愕然とした。

「まあ、そうだな」

「どうやってさ!」

里志は動揺の声を上げて飛びつく。あれだけ学校中を駆けずり回っても怪盗十文字を捕まえられなかったのに。多くの探偵志願者が怪盗十文字を追いかけたのに誰も捕まえられなかったのに、折木奉太郎は地学準備室から一歩も出ず、答えを導き出したという。

以来里志は、「期待」という言葉を多用する。

「自分に自信がある時は、期待なんて言葉を出しちゃいけない。期待ってのは、諦めから出る言葉なんだよ。そうせざるを得ない、どうしようもなさがないと、そらぞらしい。期待っていうのは例えば……」

ここで里志はそこで見た真実を回想する。折木奉太郎と田名辺治朗の密談。里志はそこで決定的な敗北を突きつけられたのだ。

もう1人、才能のない自分に失望する者がいる。漫画研究部の河内亜也子だ。河内亜也子には1年前、仲の良い友人がいた。安城春菜だ。『氷菓』に登場しない、第3の人物である。

河内と安城は友達同士で、漫画の話で盛り上がって、今度一つ書かないか、という話になった。安城春菜は漫画好きでも漫画を書いたことがあるわけではない。河内もそんな大したものができあがるとは思っていなかった。しかしできあがったのは、傑作だった。

河内亜也子は打ちのめされたのだ。才能というものに。河内自身漫画描きで、伊原摩耶花によればそれなりに描けるほうだという。充分に努力もしてきて、いくつも作品を書いてきたのだろう。しかし、天才が現れ、打ちのめされてしまった。自暴自棄になった河内が誰構わず当たり散らすようになったのは、これが原因だろう。

才能のない者は、才能ある者から打ちのめされるしかない。その上で、「期待」するしかない。それがせめての慰めだから。

第3部『クドリャフカの順番』に込められた“叫び”とは、才能なき者のルサンチマンである。福部里志や河内亜也子、それから田名辺治朗。そういった才能なき者たちの嘆きが、諦めの集まりが十文字事件を起こした。才能ある者に伝えたい言葉があったから。

「クドリャフカ」……実験でロケットに乗せられて、帰ってこられなかった犬の名前。“非業の死”というのは福部里志の解釈だ。この物語は、打ち上げられ、帰ることのなかった者達が残された人に送ったメッセージだ。安城春菜はそのシンボルだったのだろう。

第17話『クドリャフカの順番』で、田名辺治朗は語る。

「折木君。君は陸山が『クドリャフカの順番』の原作を紛失したから、僕がこういう事件を起こしたと言ったね」

「あくまで仮定です。先輩の動機まで知りようがありませんから」

「まあ無理もない。僕の気持ちがわかるのは、たぶん安城さんだけだ」

ずっと平常を保っていた田名辺の言葉は、表情は次第に崩れ始める。陸山会長にあてた暗号だったけど、伝わらなかった。

「だったらなぜ?」

折木は問う。

田名辺は訥々と静かに感情を爆発させていく。十文字事件を暴いた時でさえ見せなかった、感情と本心がそこに現れていた。

「なら、あなたが本当に伝えたかったことはこうですか。「陸山、お前はクドリャフカの順番を読んだのか」」

その手前の場面で、折木奉太郎は「クドリャフカの順番を紛失した」という回答を示したが、これも間違えではなかった。だが折木奉太郎は、表面的な回答のさらに向こう側に秘められた、当事者の“叫び”を探り当てる。

第17話は『氷菓』では珍しく、物語の前後が入れ替わっている。最初に十文字事件の完遂を。その次に里志が目撃した、十文字事件の真相を。それから文化祭閉幕の挨拶の場面

そして、田名辺の告白の場面へと物語が進む。一見バラバラに分解して見える構成。しかし感情はひと連なりで繋がっている。福部里志の敗北の場面からはじまり、その理由を。次に田名辺の敗北の場面が挿入され、告白の場面を。陸山は田名辺が犯人だと気付いていた。しかしそこに込めたメッセージは、“叫び”はその上を素通りしていた。その愕然とした思いを、折木との対話の場面をやり直してまで言葉にして込めた。

文化祭に集まったおよそ1000人の人達は敗北した。誰も十文字事件を解くことはできなかった。勝者はたった2人、折木奉太郎と陸山宗芳だけだった。凡人にできることは、ただ天才達に“期待”するだけだった。

薔薇色。

叫び。

期待。

『氷菓』は3つの軸を交差させながらゆっくり物語を進行させていく。映像は間違いなくシリーズアニメ史における最高のクオリティ。ストーリーも一見すると地味で大きな感情のうねりもないように見えるが、シーンの構成も台詞の使い方も合理的で、いずれも物語の骨格に作用してあまりにも見事なクライマックスを作り上げている。後世に残すべき最高のアニメーションとなった。

しかしながら、『氷菓』はあまり充分に議論され、批評されていないのではないか、と思うようになった。色んな人の意見を聞いていると、「絵は良いけど話は駄目」というところで一致している。

話は駄目? いったい何を見ているんだ? どうしてここまであからさまなメッセージを読み落としているんだ。

これが、私が『氷菓』批評を書こうと思った切っ掛けであった。『氷菓』という物語の中に込められた“叫び”を明らかなものにして、公開すべきだと考えたからだ。

こういった解説を、作り手自身が行うことは禁じられている。解説で1から10まで全部できてしまうのなら、あそこまで手間暇かけて映像にする意味がないからだ。「作家は作品で語れ」この信条を失った時点で、作品からパッションは失われる。

もっとも、こういった解説は才能なき者がやると決まっている。私のような凡人は、本当の芸術を作る天才に“期待”するしかないのだ。それが解説者の宿命であり、同時に命題なのだろう。

解説を書きながら、私は密かな“叫び”をその中に込める。

■2013/02/23 (Sat)

評論■

テレビ放送第1話の解説を読む

1、灰色の少年

「高校生活といえば薔薇色。薔薇色といえば高校生活。そう言われるのが当たり前なくらい、高校生活はいつも薔薇色の扱いだよな。さりとて、全ての高校生が薔薇色を望んでいるわけではないと、俺は思うんだが。例えば勉学にも、スポーツにも、色恋沙汰にも興味を示さない人間というのもいるんじゃないか。いわゆる灰色を好む生徒というのもいるんじゃないか。まっ、それってずいぶん寂しい生き方だと思うがな……」

「高校生活といえば薔薇色。薔薇色といえば高校生活。そう言われるのが当たり前なくらい、高校生活はいつも薔薇色の扱いだよな。さりとて、全ての高校生が薔薇色を望んでいるわけではないと、俺は思うんだが。例えば勉学にも、スポーツにも、色恋沙汰にも興味を示さない人間というのもいるんじゃないか。いわゆる灰色を好む生徒というのもいるんじゃないか。まっ、それってずいぶん寂しい生き方だと思うがな……」

折木奉太郎は別に議論をはじめようとしたわけでもなく、遠大な独り言を途方もなく呟いているのではなく、ただその時なんとなく浮かんだ思いを、福部里志相手にゆるくぶつけているだけである。

福部里志は奉太郎の話を愉快そうに受け止める。

「ホータローに自虐趣味があったとは知らなかったね。勉強にもスポーツにも色恋沙汰にも後ろ向き。常に灰色の人間。それって奉太郎のことだろ」

里志の茶化すような言葉に、奉太郎が反発する。奉太郎は「灰色の高校生活」を話題にしたものの、自身について語ったつもりはなかった。折木奉太郎は自身の信条を、すでに決めていたからだ。即ち――、

「やらなくてもいいことはやらない。やらなければならないことは手短に」

省エネ。

折木奉太郎の体内に情熱や情念といった感性が欠けていた。だからと言って折木奉太郎は何かに打ち込んでいる人や、何かに夢中になって取り組む行為そのものを軽んじるつもりはなかった。ただ、自分がその当事者になれないというだけ。客観的に指摘すれば、それはまさに灰色の生き方。灰色の影の中に人間としての骨格が飲み込まれ、かき消されている。

第2話『名誉ある古典部の活動』の中で、“愛なき愛読書の”謎を解いた一同が、謎解きのストレスから解放され賑やかに打ち解け合う中で、折木奉太郎はたった一人取り残された感覚に捕らわれていた。薔薇色に輝く周囲に対して、自分だけが暗澹と沈んでいる。そこにいる皆と感情を共有できない。

第2話『名誉ある古典部の活動』の中で、“愛なき愛読書の”謎を解いた一同が、謎解きのストレスから解放され賑やかに打ち解け合う中で、折木奉太郎はたった一人取り残された感覚に捕らわれていた。薔薇色に輝く周囲に対して、自分だけが暗澹と沈んでいる。そこにいる皆と感情を共有できない。

「折木どう? 問題解いて気分はスッキリってところかしら」

やや皮肉混じりな伊原摩耶花の問いかけに対して、折木奉太郎は「別に」と淡泊に答える。奉太郎は問題に直面している最中であっても、問題を解いた後であっても何ら感情的感慨を得ていないのだ。謎解きのストレスも、回答を見つけた瞬間の感動もない。ただ目の前に立ちふさがった“文章問題”を、「仕方ないな」とぼやきながらしぶしぶとルーチンワークのごとく解いてみせた……その程度の話に過ぎなかった。

折木奉太郎は省エネを信奉しているのではなく、結果として省エネを選ばなければならなかっただけだったのだ。

映像は学園ものでありながら、ひどく影が重い。校舎の中は常に深い影が落ちて、キャラクターの色彩は影の深さに飲まれかけている。窓の外の光が、影の背後でほのかに輝いている。その光は、いつも滲んだような青と緑の混色で、その表現は灰色と言うより“黄昏”だ。

映像は学園ものでありながら、ひどく影が重い。校舎の中は常に深い影が落ちて、キャラクターの色彩は影の深さに飲まれかけている。窓の外の光が、影の背後でほのかに輝いている。その光は、いつも滲んだような青と緑の混色で、その表現は灰色と言うより“黄昏”だ。

『氷菓』の冒頭、文集氷菓を巡る第一部はずっとこの調子である。影が深く、時に画像の四方が感度の低いフィルムでの撮影のように像を失っている。

アニメにおける“光の表現”とは、舞台や環境を意識した光ではなく、あくまでもキャラクターに実在感を与えるための手段であった。“この光はいったいどこから来るのか”これが考慮されたケースはほとんどなく、屋内の場面であっても全体に均等に光が当てられるし、光の方向性についても凡そ無頓着である。

なぜもなく、アニメのキャラクターの正体が“人形”であるからだ。キャラクターに光が当てられる時は、舞台や環境といった要因ではなく、感情を表現する時のみである。のっぺりとした質感のキャラクターを表情豊かに見せるために、手法として光の表現があるのだ。アニメは、文楽や人形小瑠璃といった古い文化の系譜を、ほんの断片的であるがこれを受け継いで近代化したものである。

『氷菓』は光の表現において画期的とは言わないが、従来的なキャラクター表現に加えて印象深いコントラストを持った映像を作り出している。校舎の中のほの暗さや、雨に濡れるアーケード。またこの影の深さは、物語上のテーマと密接にリンクしていく。

2、千反田える

折木奉太郎は姉の供恵からの半ば脅迫的な要求によって、古典部の部室となっている地学準備室へ向かう。

折木奉太郎は姉の供恵からの半ば脅迫的な要求によって、古典部の部室となっている地学準備室へ向かう。

まだ夜の訪れは遠い。斜めに傾いた夕日の輝きは、むしろ強さを増してまっすぐ地学準備室の窓から注がれていた。そんな輝きの中に、一人の少女が立っていた。

折木奉太郎は……灰色の折木奉太郎は、あたかも自身で輝きを放っているかのような少女を、茫然とした思いで見詰める。

折木奉太郎は……灰色の折木奉太郎は、あたかも自身で輝きを放っているかのような少女を、茫然とした思いで見詰める。

「こんにちわ。あなたって古典部だったんですか。折木さん」

すると、少女が折木奉太郎に微笑みかけた。

ファム・ファタールは可憐でありながらミステリアスな妖しさを持っている。会った覚えはない。しかし少女はあたかも、ずっと前からお互いを知っていたかのような親しみで声を掛け、微笑みかけてくる。

「わかりませんか? 千反田です。千反田えるです」

正体を明かすと、千反田えるは音楽の授業で一度折木奉太郎と顔を会わせていた。千反田えるは図抜けた記憶力の持ち主だったのだ。しかしその出会いは、あたかもずっと古くからの知り合いのように運命の結びつきを予感させ、運命の糸車はただちに猛烈な勢いで折木奉太郎を絡め取っていく。

「待ってください折木さん! 気になります。私、なぜ閉じ込められたんでしょう。もし閉じ込められたのでなければ、どうしてこの教室に入ることができたのでしょう。仮に何かの間違いだというなら、誰のどういう間違いでしょうか? ぜひ折木さんも考えてください。……折木さん……私、気になります!」

「待ってください折木さん! 気になります。私、なぜ閉じ込められたんでしょう。もし閉じ込められたのでなければ、どうしてこの教室に入ることができたのでしょう。仮に何かの間違いだというなら、誰のどういう間違いでしょうか? ぜひ折木さんも考えてください。……折木さん……私、気になります!」

千反田えるは帰ろうとした折木奉太郎の手を掴み、早瀬のごとき勢いでまくし立てていく。折木奉太郎は千反田えるの強すぎる目の輝きを逸らすことができず、艶やかに伸びていく髪の毛に全身を捕まれるような気分に陥ってしまう。

「私、気になります!」

千反田えるは薔薇色をシンボルだった。その輝きは強烈で、他人のパーソナルエリアなど頓着せず飛び込んで、そこを照らして覗き込もうとする。単に、千反田えるは年齢の割に、清楚な外面の割に、子供っぽいところがあり、何かしらの計算や企みがあるわけではなく、単に子供の純真さそのままの無鉄砲さで飛び込んできただけだったが、感受性に欠陥のある少年の純情には子供の輝きをそのまま持つ千反田は強烈だった。

折木奉太郎は千反田えるを拒絶できず、千反田えるの好奇心を満足させるために手を焼くようになる。

「それはホータロー好みじゃない。千反田さんが来た時、どうして単に知らんと言わなかったんだい。そこが今日のホータローの根本的な間違いだよ。実際、ホータローはずっとそうしてきたじゃないか」

商店街のアーケードの下を通しながら、福部里志が今日の出来事を話していた。アーケードを打つ雨の音が、ゆるいさざ波のように背後に散っていく。福部里志は次から次へと、それこそ空から降る雨のように切れ目なく喋り続けている。

「不慣れな奴ほど奇をてらう! 今日のホータローがまさしくそれだよ。千反田さんがいるって状況に、まだぜんぜん慣れていない。だからあんな回りくどいことをするのさ。ホータローは今日、千反田さんを拒絶したつもりかも知れない。でもね……」

「不慣れな奴ほど奇をてらう! 今日のホータローがまさしくそれだよ。千反田さんがいるって状況に、まだぜんぜん慣れていない。だからあんな回りくどいことをするのさ。ホータローは今日、千反田さんを拒絶したつもりかも知れない。でもね……」

「拒絶したかったわけじゃない!」

折木奉太郎は思わず憤慨の声を上げる。

福部里志の言うとおりだ。折木奉太郎は千反田えるを拒絶してしまえばよかった。「そんなもの知らん」と言ってほっとけばよかった。そうすれば昨日までそうだったように省エネの信条を守り続けることができた。しかし折木奉太郎はそうはしなかった。むしろ積極的に、千反田えるを受け入れる準備をした。

なぜだったのか。

福部里志は、もったいつけた言い回しの連続で、折木奉太郎の心情を周囲から絡め取っていこうとする。だがずばりな真相だけは口にしないでいる。それをあえて露骨で無粋に翻訳するとこうなるだろう。

「惚れたんだろ?」

しかし福部は決定的な一言は言わず、まだ自身の心情を把握しきれず動揺を抱える腐れ縁の友人を宥めるように付け加えた。

「もちろんそうさ。現状に対するただの保留だね」

「保留? そうか、保留か」

「保留」という言葉を聞かされて、折木奉太郎はほっと落ち着く。

どうして千反田えるを拒絶しなかったのか、自分でもわからない。拒絶しようと思えばいつでもできたけど、それだけがどうしてもできない。まだ感情の色を持たない折木は、千反田えるという他者を自身の体内でどう定めていいかわからず、ただ動揺のさざ波のようなものを感じていた。

その動揺の正体……移ろいかけている感情の正体がわからず、しかし正体を見極めるのを「保留」してもいい。そう言葉を掛けられて、折木奉太郎は安心して現状の維持に努めるのである。

3、死体のないミステリー

第3話『事情ある古典部の末裔』の冒頭。折木奉太郎は休日に千反田えるから電話で呼び出される。待ち合わせの場所は喫茶店パイナップルサンド。遅れてやってきた千反田える……顔には汗を浮かべ、はあはあと肩を揺らしている。急いでやってきたが、それでも遅刻してしまった、といったところだろう。

第3話『事情ある古典部の末裔』の冒頭。折木奉太郎は休日に千反田えるから電話で呼び出される。待ち合わせの場所は喫茶店パイナップルサンド。遅れてやってきた千反田える……顔には汗を浮かべ、はあはあと肩を揺らしている。急いでやってきたが、それでも遅刻してしまった、といったところだろう。

千反田えるが折木奉太郎を呼び出した理由。それは――、

「私には関谷純という叔父がいたのですが、私が、その叔父から何を聞いたのか、思い出させて欲しいんです」

詳しい事情を話すと、叔父は7年前、インドへ行きそのまま行方不明になっている。失踪の期間が7年を過ぎると、法的に死亡の扱いになる。その“法的に死亡扱い”になる前に、千反田えるは幼い頃、叔父に何を聞いたのか思い出したいという。それが千反田えるにとって叔父の死を受け入れるということであり、この世を去る叔父への手向けだと考えていた。

千反田えるの叔父、関谷純は死亡したわけではない。あくまでも失踪である。そこに死体が現れたわけではない。『愚者のエンドロール』篇では、劇中劇で殺された海藤武雄が生きた姿で登場させるなど、死んでいないことがわざわざアピールされている。

千反田えるの叔父、関谷純は死亡したわけではない。あくまでも失踪である。そこに死体が現れたわけではない。『愚者のエンドロール』篇では、劇中劇で殺された海藤武雄が生きた姿で登場させるなど、死んでいないことがわざわざアピールされている。

これはミステリーとしてそれなりに特殊な事例だ。というのも標準的なミステリーといえば、死体が出現し、それから物語が始まる。ところが『氷菓』には死体が出てこない。死体を読み解く、というテーゼを欠いたまま、『氷菓』はミステリーとしての物語を始める。

Wikipedia:日常の謎

『氷菓』はミステリー、推理ものだ。ミステリーとしての形式や文脈を規律正しく踏襲して物語が進行する。登場人物の台詞はもったいつけたようにロジカルで、映像の組み立ても構図の一つ一つも謎解きを解くためのピースとして有機的な機能が与えられている。死体が登場してこないが、『氷菓』はミステリーとしての基本的な作法と約束事をきちんと守ってお話が組み立てられているのだ。

ミステリーの作法というのは、「作品中と名探偵と読者が事件を解くためのヒントを平等に与えられている」ということである。このミステリーの絶対的なルールを守った上で、『氷菓』は個々の小さな事件を取り上げていく。第1話では千反田えるが地学準備室に閉じ込められた理由を、第2話では“愛なき愛読書”の正体を、第3話では遠垣内将司が喫煙を隠そうとした事実を暴露する。小さな事件を一つ一つ解きながら、物語の螺旋はゆっくりと、関谷純の過去の解明という大きなお題目へと接近し、答えに辿り着く。関谷純の過去を解明するヒントは、それまでのエピソードの中で順当に提示された。ミステリーの基本的ルールに従って、探偵と読者の間に平等なヒントが与えられ、このヒントを手探りに結末を推理することが可能なように作られていた。

『氷菓』はミステリーとしての形式を持ちながら、接地点はあくまでも日常の世界である。なぜなら「死体」が登場してこないからだ。

「死体」という物体/現象は、現代に限らずずっと古い時代から非日常の産物である。いや、生と死が病院に押し込まれ日常空間から排除されるようになってから、「死」や「死体」はより非日常の要素を深めていった。古くから死は恐れられ、忌み嫌われ、文明の歴史をある見方で解くと、いかに死体を排除し、死を遠ざけるかの過程であるとも言える。現代はその極地ともいえ、「死」という言葉を発しても、かえって状況の重さがどこか夢物語のような軽々しさしか感じなくなってしまった。

しかし、創作の世界では「死」は相変わらず最重要命題/使命である。理由をもっとも短い言葉で説明してしまうと、「創作の世界は生と死が極端な状態で凝縮した世界だから」ということになる。物語の世界がなぜあのように豊かな感情で溢れているかといえば、「生」と「死」が極端な形で織り交ぜられ、圧縮させられているからだ。人間の一生における感情の奔流を圧縮し、現実においては分散されるパッショニズムが体系立てて濃縮され、小説ならば1冊の中に、映画ならわずか2時間の中に提示するから人を感動させることができるのだ。登場人物が大袈裟なほどの感情描写を作り、現実的でない詩的な台詞を口にするのも、物語が本質的に意図する感情を代弁するためである。

創作の世界は非日常であり、そのキーはいつも「死」である。死という問題が非日常的な課題を与え、登場人物と読者を同時に動揺をさせドラマの切っ掛けを作る。

しかし『氷菓』は非日常の物語でありながら、あるいはミステリであるのに関わらず死が描かれていない。創作である限りそこに描かれるのは非日常だが、『氷菓』には死体が登場せず、描かれているのは非日常でありながら「日常」の世界である。

死体という非日常を描かない代わりに、『氷菓』は日常の世界という空間を、どこまでも濃密に描いてみせた。

死体という非日常を描かない代わりに、『氷菓』は日常の世界という空間を、どこまでも濃密に描いてみせた。

主たる舞台である地学準備室は、やっかいなオブジェクトが大量に敷き詰められた場所だ。入り口右手には大きな地学資料棚が置かれ、その中ぎっしり詰められた道具類はきちんと配置が指定されている。さらに棚には梯子が掛けられている。左手には手前からスチールラックが置かれ、スチールラックには鉱石を入れた瓶類や箱。このスチールラックの隣には実験用テーブルが配され、テーブルの上にはケトルやセロテープやその他の筆記用具。手前にはハンガーラックが置かれている。実験用テーブルの裏手に回ると奥の棚が置かれている場所との間に空間があり、机が敷き詰められている。

ここを舞台とする場合はほとんどが対話だが、ただ対話だけではなく、アニメーターはそれぞれのさりげない動きや仕草の一つ一つを追いかけていく。お茶をすすったり、本を手に

ここを舞台とする場合はほとんどが対話だが、ただ対話だけではなく、アニメーターはそれぞれのさりげない動きや仕草の一つ一つを追いかけていく。お茶をすすったり、本を手に とってページをめくったり、そうしたごくごく日常的な所作や仕草を妥協せず描写していく。

とってページをめくったり、そうしたごくごく日常的な所作や仕草を妥協せず描写していく。

大きな舞台である神山高校も、ある意味でどこにでもあるありふれた学校だが魅力的に描かれている。学校という客観的なコンクリートの外観だけではなく、建築を取り囲む配管や室外機といった付属物をどのカットも省略せず描かれている。

学校を描写するという試みが最も極まったのは間違いなく文化祭だ。学校内部、外観を彩る張り紙、折り紙の鎖、造花、垂れ幕……等々。奥行きのどこまでも徹底的に描かれたディティールの洪水。

学校を描写するという試みが最も極まったのは間違いなく文化祭だ。学校内部、外観を彩る張り紙、折り紙の鎖、造花、垂れ幕……等々。奥行きのどこまでも徹底的に描かれたディティールの洪水。

加茂花菖蒲園がモデルとなった豪華な千反田邸も忘れてはならない。日本建築特有の堅実な質素さと空間の広がりがうまく描けている。空間のシルエットを強調する光の感 性も情緒が感じられていい。話者が切り替わる度に場所を変える試みも、映像作品として緩急をつける役割を果たすだけではなく、物語の切り替えを知らせる効果も同時に達成している。大広間、縁側、大きな舞台から一転して小さな食卓と、ロケーションの持つ魅力を見せる役割も果たしている。

性も情緒が感じられていい。話者が切り替わる度に場所を変える試みも、映像作品として緩急をつける役割を果たすだけではなく、物語の切り替えを知らせる効果も同時に達成している。大広間、縁側、大きな舞台から一転して小さな食卓と、ロケーションの持つ魅力を見せる役割も果たしている。

構図はキャラクターに接近しすぎず、単に対話だけであってもカメラは被写体に対してある程度距離を置き、キャラクターと同時に周囲の空間を捉えようとする。対話の場面であっても構図が窮屈にならず、ある程度のゆとりを持ち、周囲の空間と一体となったそこに立つ人間としての存在感が描かれている。キャラクターの首や肩の奥行きや厚みがきちんと描写できていることにも注目したい。そのキャラクターがどんな場所に立っているのか、空間的なパースペクティブが常に意識され、奥行きを持った映像が作られていた。

構図はキャラクターに接近しすぎず、単に対話だけであってもカメラは被写体に対してある程度距離を置き、キャラクターと同時に周囲の空間を捉えようとする。対話の場面であっても構図が窮屈にならず、ある程度のゆとりを持ち、周囲の空間と一体となったそこに立つ人間としての存在感が描かれている。キャラクターの首や肩の奥行きや厚みがきちんと描写できていることにも注目したい。そのキャラクターがどんな場所に立っているのか、空間的なパースペクティブが常に意識され、奥行きを持った映像が作られていた。

そうした空間に立つのは主要キャラクターだけではない。『氷菓』はほんの数カット、あるいは1カットしか登場しないモブの一人一人にまで命を吹き込んだ。止め絵で処理される場合があるものの、多くの場面では役割が与えられ、主要キャラクターと同じように、同じ構図の中をあたかも背景設定があるかのように演技している。モブが空間を独占して構図の主役を勝ち取ったのは、やはり文化祭のエピソードだっただろう。学校を埋め尽くす張り紙や折り紙の鎖と同じようにモブが画面を覆うディティールの一つになり、主人公たちをあたかもそこに寄り集まった群衆の一つに過ぎないと宣告するかのように埋没させてしまった。そこに発生した日常に埋没させるという演出家の狙い通りの画面に仕上がっている。

そうした空間に立つのは主要キャラクターだけではない。『氷菓』はほんの数カット、あるいは1カットしか登場しないモブの一人一人にまで命を吹き込んだ。止め絵で処理される場合があるものの、多くの場面では役割が与えられ、主要キャラクターと同じように、同じ構図の中をあたかも背景設定があるかのように演技している。モブが空間を独占して構図の主役を勝ち取ったのは、やはり文化祭のエピソードだっただろう。学校を埋め尽くす張り紙や折り紙の鎖と同じようにモブが画面を覆うディティールの一つになり、主人公たちをあたかもそこに寄り集まった群衆の一つに過ぎないと宣告するかのように埋没させてしまった。そこに発生した日常に埋没させるという演出家の狙い通りの画面に仕上がっている。

空間に合わせた描写の組み合わせにも目を向けたい。文化祭の圧倒するようなモブまみれの構図はすでに述べたとおりだ。放課後の教室に何気なく残っている生徒、あるいは廊下で何気なく談笑している女性徒。バレンタインのエピソードでは、暗くなりかけた下駄箱で、密かな逢瀬をする男女も忘れがたい描写だ。

空間に合わせた描写の組み合わせにも目を向けたい。文化祭の圧倒するようなモブまみれの構図はすでに述べたとおりだ。放課後の教室に何気なく残っている生徒、あるいは廊下で何気なく談笑している女性徒。バレンタインのエピソードでは、暗くなりかけた下駄箱で、密かな逢瀬をする男女も忘れがたい描写だ。

その日常空間にいるのは折木奉太郎や千反田えるだけではない。その空間にあるべき描写、あるいは日常を追求して描いている。日常の濃密さをどこまでも追いかけた『氷菓』だからこその描写であった。

『氷菓』はごく自然な風景と人間の所作を淡々と追跡した作品だ。それは翻って絵描きとしての真摯な視線を思い起こす結果となった。

商業アニメはいつしか絵画ではなく商業価値の求めたキャラクター作りに腐心し続けてきた。人間の描写はジャンル区別されたカスタマイズパーツを弄り回すだけで、アクションは自然主義的な描写ではなく様式化されたルーチンワークの中でただ繰り返しを続けるだけになった。ある意味、スケールの大きなリピート作画である。

『氷菓』が描いた愚直なまでの自然主義的な視線は、商業アニメでありながら商業アニメへのささやかなアンチテーゼとも読める。いや、結果としてアンチテーゼと読めるような精密さを獲得した作品であった。

4、2つのイメージ

折木奉太郎は千反田えると伊原摩耶花を両手に華と伴って校舎の廊下を歩く。

「それで折木さん、どこへ行くんですか?」

「美術室だ」

折木はこれといった感情もなく答える。美術室は渡り廊下をまたいだ向こう側の校舎だ。かなり遠い。だから行きたくなかったのだ。

「そこに何が?」

千反田は好奇心の奔流を抑えず尋ねる。

「その前にまず整理だ」

解説を始める折木の背景に、イメージが現れる。昼休み前後の時間を表にしたタイムテーブルだ。それから台詞に合わせてタイムテーブルに書かれた文字が動き、第5限第6限第7限の文字が合わさって「授業」の文字が変わる。「授業」の文字は各クラスを示す数字を引っ張り寄せ、さらに「体育・音楽・美術・書道」の文字が追加される。

解説を始める折木の背景に、イメージが現れる。昼休み前後の時間を表にしたタイムテーブルだ。それから台詞に合わせてタイムテーブルに書かれた文字が動き、第5限第6限第7限の文字が合わさって「授業」の文字が変わる。「授業」の文字は各クラスを示す数字を引っ張り寄せ、さらに「体育・音楽・美術・書道」の文字が追加される。

解説に合わせて文字が刻々と変化する。第2話『名誉ある古典部の活動』においては、文字のイメージで映像が作られていた。その手前の場面、女子セーラー服を着て“某”を頭につけたイメージにしても同様だ。

まだ確定したイメージが存在しない段階においては、某などは言葉の中のイメージでしかない。だから文字通り言葉が画面に現れる。頭に“某”を つけたセーラー服の少女だ。解説が進んでいく内に言葉は次第に変化を見せ、複数の要素を組み合わせ、密度を高めていき、言葉だけのイメージは間もなく具体性を持っていく。動く言葉が解説と連動し、映像としての面白さだけでなく、見る側の理解をうまく高めるのが狙いだ。

つけたセーラー服の少女だ。解説が進んでいく内に言葉は次第に変化を見せ、複数の要素を組み合わせ、密度を高めていき、言葉だけのイメージは間もなく具体性を持っていく。動く言葉が解説と連動し、映像としての面白さだけでなく、見る側の理解をうまく高めるのが狙いだ。

そして解説が終わりに近づいた頃、階段を上って廊下を進んだ先に“答え”が現れる。折木奉太郎が解説する言葉が示す結論としての、イメージの延長である“実体”である。

第3話『事情ある古典部の昔日』では喫煙を隠そうとした遠垣内将司がイメージに登場する。こちらではかなり具体的に遠垣内と壁新聞部の空間が登場する。なぜもなく、その場所はついさっき尋ねた場所で、言葉で仮定する必要のない場所だったからだ。そこが現実ではなく解説されている場所であることがわかるように、背景に派手なドットーンの散らした映像に変わり、異質な感じを出している。

第3話『事情ある古典部の昔日』では喫煙を隠そうとした遠垣内将司がイメージに登場する。こちらではかなり具体的に遠垣内と壁新聞部の空間が登場する。なぜもなく、その場所はついさっき尋ねた場所で、言葉で仮定する必要のない場所だったからだ。そこが現実ではなく解説されている場所であることがわかるように、背景に派手なドットーンの散らした映像に変わり、異質な感じを出している。

同じく第3話冒頭の場面では、叔父について幼い頃を語る千反田の話が立体絵本として描かれる。絵本は子供の生活に密着したアイテムであり、また“語り”という場面の状況と絵本というモチーフがマッチしている。

折木奉太郎が推理する場面では様々なイメージが登場し、これが作品の個性になっているが、どうやら2つの特徴がありそうだ。

あくまでも現段階での“仮定”をイメージした画像と、具体的なモチーフを使った画像の2つだ。いずれの場合も、イメージは“事実”を明らかにするまでの一つの段階でしかない。

ただ1度だけ、2つのイメージの両方が使われた事例が存在する。

ただ1度だけ、2つのイメージの両方が使われた事例が存在する。

第4話『栄光ある古典部の昔日』と第5話『歴史ある古典部の真実』だ。

第4話は折木奉太郎たちが千反田邸に集まり、それぞれで考えを発表する場面だ。この場面での問題は“45年前、関谷純に何が起きたのか”。折木奉太郎たちは集めた情報を手がかりに、45年前の想像し、真実を突き止めようとする。文化祭、学園運動、生徒対教師の対立……。折木たちの考えた45年前が、イメージの世界で綴られていく。そこは手がかりはあるものの、あくまでも想像の世界。通俗的な象徴であったり、奥行きのない平面的な画像だったり、イメージの中に登場してくる人達も現実的な頭身よりずっと低く、デフォルメされた姿で描かれている。高校生が考えた45年前のイメージでしかないからだ。

一方、第5話『歴史ある古典部の真実』で糸魚川養子が語る45年前のイメージはもっと具体的だ。現在の風景と同じくらい精密に描かれ、人物はデフォルメが排除され、空間的構造を持った建築に群がる学生達の描写は、実際のドキュメンタリーフィルムを見るような生々しさを感じさせる。また糸魚川養子が語った45年前の映像の中には代替のイメージが使われていない。

一方、第5話『歴史ある古典部の真実』で糸魚川養子が語る45年前のイメージはもっと具体的だ。現在の風景と同じくらい精密に描かれ、人物はデフォルメが排除され、空間的構造を持った建築に群がる学生達の描写は、実際のドキュメンタリーフィルムを見るような生々しさを感じさせる。また糸魚川養子が語った45年前の映像の中には代替のイメージが使われていない。

折木奉太郎が集めた資料だけで推測して見せた45年前は間違えてはいない。間違えてはないが、遠い昔を現代の子供が想像しただけのイメージでしかない。論理的な計算に基づくイメージは、現実の強烈さには決して及ばない。想像で描いたタイタニックの沈没と、実際に沈没を体験した人の話とでは、どちらも正しくともそこにある現実感という要素で決定的な差異が生まれる。生々しさが現れてくるのは、当然体験した人の話の方だ。

第4話と第5話の映像を並べると、そうした差異を表現していると言える。

最後に糸魚川養子は、文集の表題である「氷菓」の意味について尋ねられた時、こう答える。

最後に糸魚川養子は、文集の表題である「氷菓」の意味について尋ねられた時、こう答える。

「いいえ。その名前は、退学を予感した関谷さんが珍しく無理を通して決めた名前なのよ。自分にはこれくらいしかできないって言ってね。でもごめんなさいね。意味はよくわからないの」

そう語る時の糸魚川養子は、千反田えるの視線を避けるように顔を伏せる。

この時の画面は、まずローアングルから、そこにいる一同を排除して糸魚川養子のみを捉える。続いて、カットは糸魚川の頭をなめこんで、糸魚川が見ているものが描かれる。この2つのカットで、カメラは糸魚川の心理に入り込んでいる。そしてこの時のカメラは、水平よりはっきり傾いて、不安定な状態に示している。ダッチアングルだ。「氷菓の意味について知らない」そう語る糸魚川の心理ははっきりと動揺している、とカメラが語っているのだ。

この時の画面は、まずローアングルから、そこにいる一同を排除して糸魚川養子のみを捉える。続いて、カットは糸魚川の頭をなめこんで、糸魚川が見ているものが描かれる。この2つのカットで、カメラは糸魚川の心理に入り込んでいる。そしてこの時のカメラは、水平よりはっきり傾いて、不安定な状態に示している。ダッチアングルだ。「氷菓の意味について知らない」そう語る糸魚川の心理ははっきりと動揺している、とカメラが語っているのだ。

これが語る真実は何なのか? 関谷純の姪を前にして真実を語るのを躊躇ったのか。糸魚川養子が「氷菓」の意味について知らないはずがないのだ。いや、そこに関谷純の秘めたる“本心”が有り体に示されているから躊躇ったのか。

もっとも確たる台詞として示されていないから、これは飽くまでも推理推測に過ぎないのだが。

5、2人のヒロイン

『氷菓』の物語に彩りを与えるのは、もちろん2人のヒロイン、千反田えると伊原摩耶花だ。近年の過剰気味に投入される傾向のあるアニメーションの中で、ヒロインの数はかなり少なく、まだ登場人物全体の数と関係図を照らし合わせてみても合理的な数字である。

千反田える。成績優秀。眉目秀麗。品性高潔。名家千反田家の跡取り娘であり、名家の看板を背負うに相応しい美貌と知性と品性を併せ持ったキャラクターだ。

千反田える。成績優秀。眉目秀麗。品性高潔。名家千反田家の跡取り娘であり、名家の看板を背負うに相応しい美貌と知性と品性を併せ持ったキャラクターだ。

千反田えるのキャラクターを特徴付ける要素は3つ。まずは大きすぎる瞳と、長い黒髪の2つ。『氷菓』のキャラクターは比較的、目は小さく描かれる。その中で千反田えるの瞳は異様と言っていいほど大きい。多くのキャラクターは、目の上端を水平ぎみに描かれるのに対して、瞳の形に合わせて思い切って丸く描かれている。瞳の内部も細かく描かれ、黒目に対して白のハイライトが2つ、さらに黒目の下にもう一つ色トレスによる塗り分け指定が作られている。この塗り分けが瞳をもう一段階奥行きのある効果を与えている。

千反田えるの瞳がもっとも輝き出すのは、好奇心に沸き立つ瞬間である。瞳の紫の部分に炭酸水のような気泡が付け加えられ、単純なべた塗りだった紫にグラデーションが生まれる。千反田えるが好奇心に駆り立てられ、まさしく目の色を変えた瞬間を、映像の中で表現している。

少し鼻の描き方について取り上げよう。鼻筋について、他のキャラは鼻の形こそは省略されて描かれているが、眉間から鼻までの流れをわりとしっかり描いている。しかし千反田えるだけはこの鼻筋の線を殆どの場合で描かれていない。千反田えるだけ描き方の様式が若干異なるのだ。

少し鼻の描き方について取り上げよう。鼻筋について、他のキャラは鼻の形こそは省略されて描かれているが、眉間から鼻までの流れをわりとしっかり描いている。しかし千反田えるだけはこの鼻筋の線を殆どの場合で描かれていない。千反田えるだけ描き方の様式が若干異なるのだ。

髪の毛は清純さのシンボルのような長 い黒髪である。千反田えるの髪の毛はかなりの誇張が加えられている。通常の状態でも水分を含んだかのようにボリュームが加えられ、その姿はあたかもカブキの連獅子ようだ。この連獅子のような髪の毛が、アクションの際には効果的な印象を生んでいる。ほんの少しの動きでもふわりふわりと釣られて動く髪の動き。当然それはリアルなアニメーションではなく誇張だ。振り向く瞬間、頭を下げる瞬間、アニメーターは動画枚数を一手間多く消費し、滑らかな髪が分解され柔らかく少女の体に絡みつく瞬間を描いている。

い黒髪である。千反田えるの髪の毛はかなりの誇張が加えられている。通常の状態でも水分を含んだかのようにボリュームが加えられ、その姿はあたかもカブキの連獅子ようだ。この連獅子のような髪の毛が、アクションの際には効果的な印象を生んでいる。ほんの少しの動きでもふわりふわりと釣られて動く髪の動き。当然それはリアルなアニメーションではなく誇張だ。振り向く瞬間、頭を下げる瞬間、アニメーターは動画枚数を一手間多く消費し、滑らかな髪が分解され柔らかく少女の体に絡みつく瞬間を描いている。

もう1つ、外観的なデザインと別のもう1つの要素は、仕草だ。この仕草という部分に、千反田えるというキャラクター設計の精神性が隠されているといえるだろう。何気なく頬に手を添える時の指、口を隠す時の指の動き、何かを指摘する時の指……指の動き、指の添え方に品の高さが見て取れる。千反田えるのアクションはやや大きく、大袈裟なところがあるが、指の動きがアクションの大きさを相殺させ、千反田えるを気品高い少女に留めている。

もう1つ、外観的なデザインと別のもう1つの要素は、仕草だ。この仕草という部分に、千反田えるというキャラクター設計の精神性が隠されているといえるだろう。何気なく頬に手を添える時の指、口を隠す時の指の動き、何かを指摘する時の指……指の動き、指の添え方に品の高さが見て取れる。千反田えるのアクションはやや大きく、大袈裟なところがあるが、指の動きがアクションの大きさを相殺させ、千反田えるを気品高い少女に留めている。

千反田えると言えば好奇心旺盛、猪突猛進の行動力である。一度好奇心を抱いたら絶対に離さない、あの異様な執着ぶり。他人のパーソナルエリアにも堂々と踏み込んで自己主張してくる無謀な行動力。しかしそこに計算はなく、品格高いお嬢様でありながら子供の感性の両方を不釣り合いに合成させ、それが個性的なキャラクターを作り上げている。

千反田えるの(ある意味での)活躍を描いたエピソードと言えば第9話『古丘廃村殺人事件』。ウイスキーボンボンを食べ尽くして酩酊、いつも以上に陽気に振る舞った挙げ句、倒れ、二日酔い。

千反田えるの(ある意味での)活躍を描いたエピソードと言えば第9話『古丘廃村殺人事件』。ウイスキーボンボンを食べ尽くして酩酊、いつも以上に陽気に振る舞った挙げ句、倒れ、二日酔い。

第12話『限りなく積まれた例のあれ』文化祭の初日、総務委員長に掛け合うために会議室に向かう千反田えるだったが、その過程で様々な出店、出し物に釣られて寄り道。やっと総務委員長の田名辺の元に辿り着くも、交渉の能力を一切持たない千反田えるはここでも直線的に突撃して勝手に撃沈。その後、地学準備室へ向かうのだが、辿り着く頃には両手一杯の記念品土産物を抱えて、という有様であった。

第12話『限りなく積まれた例のあれ』文化祭の初日、総務委員長に掛け合うために会議室に向かう千反田えるだったが、その過程で様々な出店、出し物に釣られて寄り道。やっと総務委員長の田名辺の元に辿り着くも、交渉の能力を一切持たない千反田えるはここでも直線的に突撃して勝手に撃沈。その後、地学準備室へ向かうのだが、辿り着く頃には両手一杯の記念品土産物を抱えて、という有様であった。

続く第14話『ワイルド・ファイア』では入須が差し出した手にお手。入須に「ものの頼み方」をアドバイスされ壁新聞部の遠垣内相手に実践してみるが、あまりにもそのまんまな言い回しでここでも自滅。遠垣内を困惑させるだけだった。

続く第14話『ワイルド・ファイア』では入須が差し出した手にお手。入須に「ものの頼み方」をアドバイスされ壁新聞部の遠垣内相手に実践してみるが、あまりにもそのまんまな言い回しでここでも自滅。遠垣内を困惑させるだけだった。

文化祭を挟んで千反田えるの直線的な性格は完全に固定化し、また話が進む毎に順当に「変な子」へと成長していった。第1話の頃は聡明で静かな少女に思えたのだが。

もう一人のヒロインに望みを託そう。

伊原摩耶花。古典部と漫画研究部を掛け持ちする文化系でありながらかなりアクティブな少女だ。性格は少々厳しいところがあり、相手が上級生であれ思ったことはずばりと言う、曲がった ことは嫌い、問題があれば真っ先に飛び込んでがつんと声を上げる。その時誰に対しても物怖じしない。楚々たるお嬢様である千反田えると対極にいるタイプだ。

ことは嫌い、問題があれば真っ先に飛び込んでがつんと声を上げる。その時誰に対しても物怖じしない。楚々たるお嬢様である千反田えると対極にいるタイプだ。

伊原摩耶花のデザインを見てみよう。千反田えるが清純のシンボルである長い黒髪に対し、伊原摩耶花はかなり思い切ったショートだ。前髪を短くして額を大きく見せるヒロインはなかなかいない。偶然なのか、片思いをしている福部里志と相似性を感じさせる。この短い髪が揺れる様はなかなか可愛らしい。

体格はかなり小さく、原作の記述によれば第7話『正体見たり』に登場した善名梨絵、嘉代の中学生姉妹(アニメ版では小学生)に混じっても違和感がないくらいだという。もちろん、梨絵の妹というポジションでだ。

体格はかなり小さく、原作の記述によれば第7話『正体見たり』に登場した善名梨絵、嘉代の中学生姉妹(アニメ版では小学生)に混じっても違和感がないくらいだという。もちろん、梨絵の妹というポジションでだ。

伊原の身長の低さはどの場面でも忘れられず特徴付けられ、まず椅子に座った時に踵が付かない。足を伸ばしてつま先を付けたり、足を伸ばしてぶらぶらさせたりしていることもある。足が地面に届いていないのだ。千反田えるとの座り姿勢を比較すると、差異が見えてくる。千反田えるは椅子に座るとき、背もたれに背中を預けない。いついかなる時でも油断なく背筋は真っ直ぐ伸びている。一方伊原はもう少し力を抜いて座り、一見するとごく普通の高校生の振る舞いだが、とにかく足が付いていない。

第3話『事情ある古典部の末裔』で遠垣内の前からあっさりと撤退を決める折木奉太郎の手を掴み、首に腕を回すが、そのとき伊原はずいぶん無理をして体を伸ばしている。下に着ているシャツが見えてしまっているくらいだ。別の場面でも、折木と対話する時は斜め45度というくらいに顔を上げている。折木奉太郎は決して身長が高い方ではないが(いつも一緒にいる福部里志が小柄)、その折木よりも頭一つ低い。11、5話『持つべきものは』で千反田に軽く持ち上げられてしまう場面もあった。

直線的で感情が率直に読み取れる伊原摩耶花はそれだけでも魅力的だが、それがより輝くのは時々見せる優しさだろう。

第10話『万人の死角』で折木を残して教室を去って行こうとする時、「でも……ごめんね、折木」と振り返る時の表情、それから声の演技。続く第12話『愚者のエンドロール』ではつい強く言いすぎたことに気付いた摩耶花が、「でも、私の方が間違ってるかもね。とにかくさ、私は面白かったわよ、あんたのあれ」と折木をフォローする時の切り替え。少し違うが第20話『あきましておめでとう』での福部里志に巫女服姿を見られて恥ずかしがる時の表情もいい。どれも忘れがたい演技だ。

第10話『万人の死角』で折木を残して教室を去って行こうとする時、「でも……ごめんね、折木」と振り返る時の表情、それから声の演技。続く第12話『愚者のエンドロール』ではつい強く言いすぎたことに気付いた摩耶花が、「でも、私の方が間違ってるかもね。とにかくさ、私は面白かったわよ、あんたのあれ」と折木をフォローする時の切り替え。少し違うが第20話『あきましておめでとう』での福部里志に巫女服姿を見られて恥ずかしがる時の表情もいい。どれも忘れがたい演技だ。

最近のアニメにおいては少ないとも言えるたった2人のヒロイン。しかしその存在感は大きい。まず第1に、個性の差異だ。名家の令嬢であり楚々たる乙女である千反田える。一方小さな体でありならがいつも元気一杯の伊原摩耶花。2つのキャラクターはわかりやすく別の方向を向いている。

またヒロインのアクションにもはっきりした個性が表れている。千反田えると伊原摩耶花、この個性の差異が最初にどこに現れているかと言えば、動きの中だ。いっそ表面的な装飾の全部を剥ぎ取り、キャラクターをデッサン人形にすり替えても本質的な個性は失わないだろう。表面的なキャラクターデザインに頼らず、またテンプレート化された様式に陥らず。アニメの界隈では例えば「お嬢様キャラクターと言えば」という形式化されたテンプレートが存在するが、そういったカスタマイズパーツに頼らず、もっと本質的なところからキャラクターを創造し、造型するところに『氷菓』のキャラクターの強さがあり、さらに他にない独自的な個性がある。

6、正体見たり

「ねえねえ昨日のテレビは見た?」

「ねえねえ昨日のテレビは見た?」

バスに乗り込むと、福部里志が急に切り出してきた。

「何をだ」

折木奉太郎は興味がなく頬杖を突いた。窓の外は青く色づいた草が茂っている。その一つに、テントウ虫が一匹とまっていた。

やがてバスが出発した。テントウ虫と草がずれる。テントウ虫は草ではなく、バスの窓に貼り付いていたのだ。

「幽霊はどれも枯れ尾花さ」

まだ話を続ける里志に、奉太郎はごく当たり前の結論を口にした。ちらと見ると、里志の髪の先にテントウ虫が付いていた。

テントウ虫は言うまでもなく、枯れ尾花の象徴だ。一見すると草にとまっているように見えるテントウ虫。それが実は手前のガラスに貼り付いていた。これから起きる事件をささやかに暗示した場面である。

その日は伊原摩耶花の招待で、親戚が営む民宿へと向かっていた。建物の改装中のために客が取れないため、無料で部屋を貸してくれるという。

その日は伊原摩耶花の招待で、親戚が営む民宿へと向かっていた。建物の改装中のために客が取れないため、無料で部屋を貸してくれるという。

折木奉太郎は乗り気ではないが、千反田えるに誘われては断りようがない。ついていくことになったのだが、民宿に泊まった翌朝、千反田えると伊原摩耶花の2人が幽霊を見たという。幽霊が現れたのは別館の向かいに見える本館2階。千反田えると伊原摩耶花が寝ていた部屋が目の前に見える位置だ。真夜中、暗く沈む影の中に、首つりの影がぶらりぶらりと揺れていた、という。その部屋は、自殺者が相次いで使用禁止になった、曰く付きの部屋だった。

首つりの影の正体は、善名姉妹の妹、嘉代がつり下げた着物だった。伊原摩耶花が見た首つりの影は幻に過ぎなかった。正体見たり枯れ尾花。枯れ尾花は着物だった。

物語の中心で探求されたのは首つりの影の正体だったが、傍流に語られてもう一つのテーマを忘れてはならない。それは善名姉妹の間にあるものだ。

物語の中心で探求されたのは首つりの影の正体だったが、傍流に語られてもう一つのテーマを忘れてはならない。それは善名姉妹の間にあるものだ。

温泉へ向かう途上で、千反田はえるは折木奉太郎に、姉の供恵について聞きたがる。

「実はですね、兄弟が欲しかったんです。姉か弟。気の置けない相手がいつも側にいるなんて素敵だと思いませんか」

すでに枯れ尾花の正体を見きっている折木は「思いません」と心の中で密かに反論する。

千反田えるは姉弟か姉妹に憧れていた。そんな千反田には、善名姉妹は理想の存在に見えた。仲のいい姉妹。お互いを理解して、何でも分け合え、お互いを分けることができない関係。

千反田えるは姉弟か姉妹に憧れていた。そんな千反田には、善名姉妹は理想の存在に見えた。仲のいい姉妹。お互いを理解して、何でも分け合え、お互いを分けることができない関係。