■ 最新記事

(08/15)

(08/14)

(08/13)

(08/12)

(08/11)

(08/10)

(08/09)

(08/08)

(08/07)

(08/06)

■ カテゴリー

お探し記事は【記事一覧 索引】が便利です。

■2013/04/07 (Sun)

ツイッターまとめ■

1・国立メディア芸術総合センター

まずはじめに、国立メディア芸術総合センターについての話から始めたい。といっても、何のことだがわからない人が殆どだろう。むしろ、「国営漫画喫茶」あるいは「アニメの殿堂」といった俗称の方に親しみ感じる人が多いだろう。「アニメの殿堂」と聞けば、「ああ、あったなそういうの。当時の野党の誰かが批判してたよな」と思い出してくれるだろうと思う(その誰かとは、間もなく総理の座につくことになる鳩山由紀夫である)。

国立メディア芸術総合センターは2007年(平成19年)に構想され、その内容は日本のメディアアートを芸術品として収集・保存・修復した後に展示公開するための施設である。この施設ではコンテンツの保存と研究調査を始めとして、海外からの集客を狙い入館料による利益を出し、かつ人材育成というテーマも同時に抱えていた。構成委員には漫画やアニメ関係者が多く名前を連ねていることに注目して欲しい。日本アニメーター・演出協会などの団体も関わっていたようだ

詳しい概要についてはリンクを貼り付けておくので、そこから情報を得て欲しい。

Wikipedia:国立メディア芸術総合センター

Wikipediaに基本的な概要が書いている。

国民が知らない反日の実態:国立メディア芸術総合センターの真実

調べている過程で発見したブログ。話の途中から「中国の陰謀」なんかが出てきてやや飛躍した感じだが(ソースが2ちゃんねるの書き込みだし)、要点がまとめられているし、取り上げている動画には注目に値する。

こちらの動画はニコニコ生放送で広告担当者に「国立メディア芸術総合センターとは何か?」をインタビューしたもので、わかりやすく要約されている。少し長い動画だがこちらはぜひ再生してほしい。

内容を聞いてわかるように、テレビや新聞で見聞きした内容とはだいぶ違ったものであるということがわかるだろう。広報担当者ははっきりと、「アニメーターの劣悪な賃金体制の是正」をテーマに掲げている。作品発表や公開も、あるいは世界への発信も国立メディア芸術総合センターが中心地になって行っていくという構想もあり、そこからアニメコンテンツへの宣伝販売へと繋げ、そこで得た利益を業界の収益に還元する構想だったようだ。民間経営だから収益は絶対的に必要だし、背景に業界の命運も背負うから果然収益や集客へのこだわりも生まれただろう。立地の良さもあったので、「私のしごと館」のようにはならないはずだった(「私のしごと館のようになる!」という意見も見つけたので一応)。

海外ではすでに様々な動きが始まっている。2分40秒当たりから中国では900億円という巨額を出資しアニメ産業発展基地を作ろうという構想をはじめ、すでに起工式は終わっている、という話も出てくる。中国のアニメと言えば「どうせパクリでしょ?」と軽んじる人は多いが、国がそれだけ支援をして人材育成・技術開発に乗り出すのである。そのうちにもオリジナルを制作できる人材は生まれてくるだろうし、技術面などは日本のアニメから充分に学んだ後だから、それを乗り越えていくくらい難しいことではないだろう。それでも軽んじるというような人は、『ウサギとカメ』の寓話の意味をよく考えて欲しい。

未確認情報だが、フランスではすでに日本の漫画・アニメを専門とするミュージアムが作られ、コレクションの収集を始めていると聞く。

この話を聞いて、真っ先に思い出したのが浮世絵だった。浮世絵の美術的価値について日本が気付いた時にはもう遅かった。重要なコレクションのほとんどは海外に渡った後だった。日本の美術館が浮世絵の企画展示をしようと思ったら、ほとんど海外からレンタルしなくてはならなくなった。

『葛飾北斎展 提供:大英博物館』

本当にこういうのがあるから、笑えない事態だ。

日本発の文化で日本を代表する美術品なのに、日本には“それそのもの”がない。これは日本人として恥ずべき状態である。

漫画やアニメも同じ末路をなぞりそうである。漫画の歴史は確かに浅いが、戦前の資料などになると入手困難だし、ただちに修復が必要な状態なものもある。戦後の漫画業界は混沌としていたし、コンテンツ保護の発想もなかなか生まれなかったから、原稿が存在しない漫画も多くある。漫画家自身も原稿を出版社に提出したまま、それきりで手元に置いて保存しようという人も少なかった(最初に「原稿を返してください」と出版社に言ったのは白土三平だという話がある)。漫画家の生活はしばしば困窮することがあり、自ら原稿をオークションにかけて手放す人もいる。

アニメとなるとさらに難しい。セル画はすぐに劣化するので保存が非常に難しい。それにかさばるので、保存していない制作会社は多い。それから……中古販売店に流して小遣いにしている業界人もいるようだ。

宮崎駿は『風の谷のナウシカ』の制作した後、元素材(フィルム)を捨てよう、と言ったそうだ。これはプロデューサーの鈴木敏夫が全力阻止したが、それくらい業界人もコンテンツ保護について無頓着だった。

手遅れになる前に、保存すべき文化はあるのだ。アーティスト気取りで「国が文化を管理するな」と意見する人は多いが、上に掲げた動画にあるように、作品制作について政府が意見する意図はない。ただ保存と管理、修復だけを担う。

過去に積み上げたものは大切である。これを振り返り、研究し解釈を加えることは、ひいては未来を作る上で重要な下準備になる。もしも朽ちるままに任せておけば、研究の機会を失ってしまう。若い世代が過去の作品を学べない状態のままにしていたら、一世代で絶える文化になってしまうだろう。それを阻止するために、文化の積み上げを保存し、過去の地層を閲覧できる状態を作っておこう、というのが国立メディア芸術総合センターの構想の骨子である。

しかし、確かに国立メディア芸術総合センターは拙速であった。

背景にあったのは2008年のリーマン・ショックだ。日本はすでに長いデフレ状態にあり、この金融恐慌の後、さらに深刻なデフレ不況に突っ込む恐れがほぼ確定していた。

時の総理であった麻生太郎は、ただちに経済対策を打つ必要があった。その一環として国立メディア芸術総合センターが掲げられたのだ。中身をどうするのか、の議論はまだ完了していない状態だった。一瞬だけ計画に関わった竹熊健太郎氏は「中身のないただのハコだった」と一蹴している。実際にまだ充分に構想が練られておらず、事業の計画だけを早めてしまったようだ。

「腐ってやがる。早すぎたんだ」……というやつだ。

国立メディア芸術総合センターは当時、新聞・テレビなどのメディアが中心となって、まさに国を挙げてといった状態で批判と非難が集中した。国立メディア芸術総合センターを通して、麻生太郎を叩くための格好の材料になっていたのだ。

実際には、新聞・テレビが流した情報にはかなりのバイアスがあったようだ。今回、大雑把にでも調べたが、「新しい天下りの設置(民間企業だしすでに渡りは禁止されていた)」とか「血税の無駄遣い(景気対策だし収益に見込みはあった)」とか「アニメ業界には全く利益がない。業界無視(上に掲げた動画を見よ)」とか、設置場所が秋葉原とかそういう初歩的な勘違いとかもあり(設置場所はお台場)、実際の委員会が掲げていた目標や構想が、ほとんど全く、というくらいに伝わっていなかったことがわかる。結局、みんな民主党とテレビに騙され、流されてしまっていたのだ。(国立メディア芸術総合センターについて調べようと検索したら、上に挙げたような勘違いして書いたニュース記事やブログ記事が大量に出てきた。本当にまったく伝わってなかったんだな、とここで理解できた)

2009年、政権が交代し、批判の中心に立っていた鳩山由紀夫自身で国立メディア芸術総合センターは完全廃止。国立メディア芸術総合センターは人々の記憶から姿を消し、国家の記録からも抹消され、完全に姿を消した。

私は今でも必要な施設だと思っている。

2・クールジャパン

2010年(平成22年)経済産業省内に「クール・ジャパン室」なるものが設置された。あの「国立メディア芸術総合センター」の構想は、形を変えながら受け継がれたのか、と感心しながら見ていた。……が、この画像を見てその期待は一蹴された。

AKB48!

AKB48!

しかも民間議員の代表として立っているのは秋元康と茂木健一郎の2人である。(クールジャパン官民有識者会議:メンバーリスト)

クールジャパンは何かおかしい。国立メディア芸術総合センターとははっきりと違う。何かがかけ間違えている、この時そんな予感がしたのである。

詳しく概要を確かめてみて、クールジャパンは国立メディア芸術総合センターとはまったく内容の違うものであると理解した。委員会の中に漫画・アニメの関係者の名前が一人もない。議事録のいくつかも見たが、漫画やアニメという言葉はほぼ全くというくらいに出てこない。「コスプレ」という単語が発言者の中からしばしば出てくるが、話の全体から言葉が浮いている感じで、文脈としての必要性を感じない。いかにも知らない人がおずおずと「何か若い人の中で流行っているらしい」という感じのする扱い方である。

クールジャパン官民有識者会議:第13回議事録(PDF) 適当なやつを一つどうぞ。

そもそもクールジャパンは質的に国立メディア芸術総合センターと全く趣旨の異なるものだった。第一に「文化の保存」というテーマが抜け落ちている。国立メディア芸術総合センターには文化を保存し、集客して利益を出す、という一貫した流れがあったが、クールジャパンが目指しているのはあくまでも「紹介のみ」である。技術を持った人や作品を海外に連れて行き、散発的にイベントを催して文化の宣伝をしようというのが目論見である。クールジャパンは現在形における構想であり、国立メディア芸術総合センターは過去形における構想である……これくらいの違いがある。

ついでに言うと、漫画やアニメはクールジャパンのプロジェクトの中には入っていない。いくつかの資料を見たが、漫画やアニメといった記述は“時々”見られたが、ほとんどの資料で記述すらなかった(にも関わらず、初音ミクはほとんどの資料に載っている不思議)。(→クールジャパン官民有識者会議提言概要(PDF))

ネットではクールジャパンで日本の漫画やアニメが紹介されると思っている人は多いが、そういう企画ではない。構成委員に漫画・アニメ業界の人は一人もおらず、議事録にアニメという語すら出てこない。クールジャパンが指向しているのは日本の文化そのもので(建築や食事、技術、伝統芸能等々)、そのリストの中からアニメは完全に抜け落ちている。

それから、これは大きく書かなくてはならない部分だが、クールジャパンは官民一体のプロジェクトである。国立メディア芸術総合センターは設置後は民間運営に移行して収益を出す計画だったが、クールジャパンは政府が常に横に貼り付いている、ということを忘れてはならない。

しかしこのプロジェクトに薄ら寒いものを感じさせるのは、筆頭に秋元康の名前が掲載されていることである(座長は福原義春、座長代理は松岡正剛。秋元康は民間人の代表)。ひょっとしてクールジャパンを利用して、AKB48の海外戦略の足がかりにしようとしているのではないか……そんな恐れすら感じさせ、実際にAKB48のラッピングカーを海外で走らせて疑いの余地なしの現実がすでに起きている。

話は変わるが、このごろ電通がアニメに入れ込んでいる。

マイナビニュース:電通がオタクに熱視線「オタクがラブなもの研究所」を発足

アニメファンがどういうものを好むのか、傾向を調査し、この中で「美オタク」なる謎の用語を作ってカテゴライズを増やしている。

電通は何をするつもりなのか? 何を目的で調査を始めたのか?

当然、何かしらの商売をするつもりだろう。広告会社が商売目的以外で調査をするはずがない。電通は近いうちに、アニメを利用して何か仕掛けるつもりだろう。具体的には電通主導による作品を、もっといえば宣伝過剰なイベント中心のアニメーションが作られるだろう。

少し電通主導のアニメがどんなものになるか想像してみよう。

まず作品本意主義は失われるだろう。売れっ子声優は主人公相当を演じられるが、声優のイメージを崩さないために原作の脚本が書き換えられる。あるいは、人気声優を突っ込みたいがために原作に登場しないキャラクターが追加される。その声優には専業声優ではなく、やはり電通が売り込みたいアイドルがどんどん起用される(剛力彩芽とか)。そういった話題性が中心、社会を巻き込んで派手な宣伝戦略を展開するが、中身が画一的でいまいちなものになる。

宣伝会社がアニメファンの動向を調査しているのだから、その調査通りの内容のものが作られるだろう。「アニメファンはこれこれこういうものを好むから、そういうものを一点集中で制作し続けましょう」と。作家的な視点は軽視され、ビジネス的視点だけで企画が運営され作品が制作される。もしもそこに新しいストーリーのタイプや新しいビジネスの可能性があっても、「それは市場調査にはないから」と切り離される。実際いま音楽の業界では切り離され、電通が売り込みたい人だけが(たった一つの成功法を繰り返しつつ)過剰にメディアに押し出される状態になっている。

確かに現段階においても、業界は似たり寄ったりなものを作っているが、時々際立ったものがその中からぽっと出てきてしまうのは、ある種の“緩さ”のようなものがあるからだ。その時々で、監督やプロデューサーの「これがやりたい!」という思いつきと情熱で現場が突き動かされるから、そういう意外性が突然変異のごとく飛び出すのだ。電通が関われば、そうしたパッションは真っ先に失われるだろう。実際、音楽の業界はすでに死んだ。

とここまでは想像に過ぎないが、電通が関わればそうなるし、すでに予兆が見え始めている。そうなれば、おそらくアニメのユーザーは飛躍的に増えるだろうと思う。何せ電通には相応の実績がある。人を動かすのはうまい。しかしその電通が呼び込んだアニメファンの中に、純粋なアニメ好きはいなくなるだろう。電通が呼び込んだアニメファンは、残念ながら広告に踊らされて一時の気分の高揚で集まるだけで、そのあと一気に流され、何も残さないだろう。「ただその時の気分で見ているだけ」といった人達が中心になり、電通はアニメファンの意識を育てようとは思わない。そういう高い意識を持ったアニメファンは、アニメから去っていき、その後、残り滓のような作品らしきものを見て、ただ言葉なくアニメという文化が死んだことを理解するだろう。音楽の業界がすでにそうなったのだし、電通はどうやら今度はアニメを標的にして同じことを繰り返すつもりのようだ。AKB48のユーザーは推定6万人、この固定された6万人からいかに繰り返しお金を搾り取るか、そういうやり方が業界の命題になりそうだ。

その時には、私も日本のアニメを見捨てるかも知れない。いや、見るべきものがなくなり、結果として見捨てるしかなくなるかも知れない。

アニメはこの頃、妙に注目され、それなりに利益を出す商売として際どく確立し始め、なぜか一般層にも緩やかに広がり始めている。電通が目を付けるのは当然の流れだ。電通が加われば業界は急激に収益を上げるだろうが、その後おそらく何も残らない。ユーザーが残らず、文化も残らず、業界は流されてやってきたユーザーの頭に合わせて、中身のないスカスカな作品を作らざるを得なくなる。

アニメの業界がこの流れに反抗することはできない。アニメは宿命的に下請け。自立できるのは東映とジブリだけ。相応のお金を渡されたら拒絶できないし、お金を受け取ったらクライアントの指示通りのものを作らなくてはならなくなる。アニメ業界の力はそれくらい弱いのだ。

そうなったら、どうすればいいのか? 我々は見ているだけか? いや違うだろう。そんな時に“異議あり”を示せるのは我々だ。“みんなの力”が頼りなのだ。すでに電通は動き始めている。もしも電通が今以上に具体的な意味でアニメの現場と制作に手を加えてきたら……その時はこれを読んでいる“みんなの力”頼みなのだ、ということを忘れないで欲しい。

長い脱線になったが、クールジャパンの話に戻ってこよう。クールジャパンの関係者に電通の名前は出てこないが、AKB48が過剰に前面に押し出されているのを見ると、どこかで電通が関わっているのではないか、と穿った見方をしてしまうのだ。

電通といえば、ちょっと前から初音ミクに注目している。イベントの開催にも電通が関わっているようだ。この頃、色んなメディアでやたら初音ミクを見かけるようになったのは、電通が関わるようになったからだ。それで、クールジャパンの資料のいくつかを見たが、漫画やアニメは文言すらない場合があるのに対して、全ての資料に初音ミクが載っているのだ。漫画やアニメが計画から外されているのに、なぜ初音ミクだけ? 何か奇妙な感じすら受けてしまう。

まだ確たる根拠は見出せないが、クールジャパンの背後には電通が関わっているのではないか。クールジャパンという国家プロジェクトを利用して、電通が特定人物を海外に売り込みたい時のための足がかりとして利用されているのではないか……。

もちろん全て私の空想だ。秋元康とAKB48の二つがクールジャパンの先頭に立っているのを見て、ここまでの空想を組み立てた、というだけの話だ。空想の話だから、早とちりな判断はしないようにお願いしたい。

最後に、クールジャパンというプロジェクトそのものは肯定したい。プロジェクトから漫画とアニメ、それからゲーム、映画は完全に外されたが(委員会リストにも業界関係者がいない)、日本の文化そのものを発信し、関心を持ってもらおうという試み自体は批判すべきものではない。

クールジャパンがピックアップする文化とは、料理や衣装、建築、それから文学、武道、茶道といった思想的精神的なものまで含まれている。これらを海外に宣伝し、そこから利益を出そうという考えは正しい。

ただ、その背後に何かしらの不穏当な影があるのではないか、という漠たる違和感だけをここに書いておきたかった。

それから、やはり文化の蓄積し研究するための機関はやはり必要だ、と最後に書いておこう。

※ この記事は私が個人的にツイッターで書いたものをまとめたものです。

■ツイッター 999toratugumi

■フェイスブック ツイッターの内容が部分的にまとめられています。ブログでまとめられたのは以下の投稿記事(アカウントが必要です)

4月4日 電通がアニメ市場の調査を始めている……

4月5日 「黒執事」の主演に剛力彩芽が抜擢された……

4月5日 電通がアニメファンの傾向を調査し始めている……

◇追加 4月23日 わりと最近クールジャパンに関する見解をブログに……

資料

日本アニメーター・演出協会 ……国立メディア芸術総合センターに協力していた団体

Wikipedia:クールジャパン

経済産業省:クールジャパン/クリエイティブ産業政策

まとめサイト:AKB48が税金を使って海外で宣伝をやっていると物議

ライブドアニュース:AKB48が税金を使って海外で宣伝をやっていると物議(ソース)

まとめサイト:秋元康「日本中の優秀なクリエイターに無報酬で協力してもらおう」

ニコニコニュース:クールジャパン「無報酬」の次は「掲載料負担5万円」?イラストレーターに送られてきたメールの内容がTwitterで話題に ……これはクールジャパンを騙った詐欺ではなく、本家がやっている。

インサイド:「クールジャパン」推進に500億円 税金でクールな文化が作れるのか

ここには載せなかったが、国立メディア芸術総合センターは公なメディアが否定的に、あるいは公なメディアが取り上げた有名人ほど批判的・否定的な意見が発せられた(しかも明らかに間違った情報に基づいて)のに対して、クールジャパンは公なメディアほどやや肯定的な意見が発せられている。が、一般的な人のブログやTwitterではクールジャパンに対して否定的な意見が出始めている、という特徴が見られる。

まずはじめに、国立メディア芸術総合センターについての話から始めたい。といっても、何のことだがわからない人が殆どだろう。むしろ、「国営漫画喫茶」あるいは「アニメの殿堂」といった俗称の方に親しみ感じる人が多いだろう。「アニメの殿堂」と聞けば、「ああ、あったなそういうの。当時の野党の誰かが批判してたよな」と思い出してくれるだろうと思う(その誰かとは、間もなく総理の座につくことになる鳩山由紀夫である)。

国立メディア芸術総合センターは2007年(平成19年)に構想され、その内容は日本のメディアアートを芸術品として収集・保存・修復した後に展示公開するための施設である。この施設ではコンテンツの保存と研究調査を始めとして、海外からの集客を狙い入館料による利益を出し、かつ人材育成というテーマも同時に抱えていた。構成委員には漫画やアニメ関係者が多く名前を連ねていることに注目して欲しい。日本アニメーター・演出協会などの団体も関わっていたようだ

詳しい概要についてはリンクを貼り付けておくので、そこから情報を得て欲しい。

Wikipedia:国立メディア芸術総合センター

Wikipediaに基本的な概要が書いている。

国民が知らない反日の実態:国立メディア芸術総合センターの真実

調べている過程で発見したブログ。話の途中から「中国の陰謀」なんかが出てきてやや飛躍した感じだが(ソースが2ちゃんねるの書き込みだし)、要点がまとめられているし、取り上げている動画には注目に値する。

内容を聞いてわかるように、テレビや新聞で見聞きした内容とはだいぶ違ったものであるということがわかるだろう。広報担当者ははっきりと、「アニメーターの劣悪な賃金体制の是正」をテーマに掲げている。作品発表や公開も、あるいは世界への発信も国立メディア芸術総合センターが中心地になって行っていくという構想もあり、そこからアニメコンテンツへの宣伝販売へと繋げ、そこで得た利益を業界の収益に還元する構想だったようだ。民間経営だから収益は絶対的に必要だし、背景に業界の命運も背負うから果然収益や集客へのこだわりも生まれただろう。立地の良さもあったので、「私のしごと館」のようにはならないはずだった(「私のしごと館のようになる!」という意見も見つけたので一応)。

海外ではすでに様々な動きが始まっている。2分40秒当たりから中国では900億円という巨額を出資しアニメ産業発展基地を作ろうという構想をはじめ、すでに起工式は終わっている、という話も出てくる。中国のアニメと言えば「どうせパクリでしょ?」と軽んじる人は多いが、国がそれだけ支援をして人材育成・技術開発に乗り出すのである。そのうちにもオリジナルを制作できる人材は生まれてくるだろうし、技術面などは日本のアニメから充分に学んだ後だから、それを乗り越えていくくらい難しいことではないだろう。それでも軽んじるというような人は、『ウサギとカメ』の寓話の意味をよく考えて欲しい。

未確認情報だが、フランスではすでに日本の漫画・アニメを専門とするミュージアムが作られ、コレクションの収集を始めていると聞く。

この話を聞いて、真っ先に思い出したのが浮世絵だった。浮世絵の美術的価値について日本が気付いた時にはもう遅かった。重要なコレクションのほとんどは海外に渡った後だった。日本の美術館が浮世絵の企画展示をしようと思ったら、ほとんど海外からレンタルしなくてはならなくなった。

『葛飾北斎展 提供:大英博物館』

本当にこういうのがあるから、笑えない事態だ。

日本発の文化で日本を代表する美術品なのに、日本には“それそのもの”がない。これは日本人として恥ずべき状態である。

漫画やアニメも同じ末路をなぞりそうである。漫画の歴史は確かに浅いが、戦前の資料などになると入手困難だし、ただちに修復が必要な状態なものもある。戦後の漫画業界は混沌としていたし、コンテンツ保護の発想もなかなか生まれなかったから、原稿が存在しない漫画も多くある。漫画家自身も原稿を出版社に提出したまま、それきりで手元に置いて保存しようという人も少なかった(最初に「原稿を返してください」と出版社に言ったのは白土三平だという話がある)。漫画家の生活はしばしば困窮することがあり、自ら原稿をオークションにかけて手放す人もいる。

アニメとなるとさらに難しい。セル画はすぐに劣化するので保存が非常に難しい。それにかさばるので、保存していない制作会社は多い。それから……中古販売店に流して小遣いにしている業界人もいるようだ。

宮崎駿は『風の谷のナウシカ』の制作した後、元素材(フィルム)を捨てよう、と言ったそうだ。これはプロデューサーの鈴木敏夫が全力阻止したが、それくらい業界人もコンテンツ保護について無頓着だった。

手遅れになる前に、保存すべき文化はあるのだ。アーティスト気取りで「国が文化を管理するな」と意見する人は多いが、上に掲げた動画にあるように、作品制作について政府が意見する意図はない。ただ保存と管理、修復だけを担う。

過去に積み上げたものは大切である。これを振り返り、研究し解釈を加えることは、ひいては未来を作る上で重要な下準備になる。もしも朽ちるままに任せておけば、研究の機会を失ってしまう。若い世代が過去の作品を学べない状態のままにしていたら、一世代で絶える文化になってしまうだろう。それを阻止するために、文化の積み上げを保存し、過去の地層を閲覧できる状態を作っておこう、というのが国立メディア芸術総合センターの構想の骨子である。

しかし、確かに国立メディア芸術総合センターは拙速であった。

背景にあったのは2008年のリーマン・ショックだ。日本はすでに長いデフレ状態にあり、この金融恐慌の後、さらに深刻なデフレ不況に突っ込む恐れがほぼ確定していた。

時の総理であった麻生太郎は、ただちに経済対策を打つ必要があった。その一環として国立メディア芸術総合センターが掲げられたのだ。中身をどうするのか、の議論はまだ完了していない状態だった。一瞬だけ計画に関わった竹熊健太郎氏は「中身のないただのハコだった」と一蹴している。実際にまだ充分に構想が練られておらず、事業の計画だけを早めてしまったようだ。

「腐ってやがる。早すぎたんだ」……というやつだ。

国立メディア芸術総合センターは当時、新聞・テレビなどのメディアが中心となって、まさに国を挙げてといった状態で批判と非難が集中した。国立メディア芸術総合センターを通して、麻生太郎を叩くための格好の材料になっていたのだ。

実際には、新聞・テレビが流した情報にはかなりのバイアスがあったようだ。今回、大雑把にでも調べたが、「新しい天下りの設置(民間企業だしすでに渡りは禁止されていた)」とか「血税の無駄遣い(景気対策だし収益に見込みはあった)」とか「アニメ業界には全く利益がない。業界無視(上に掲げた動画を見よ)」とか、設置場所が秋葉原とかそういう初歩的な勘違いとかもあり(設置場所はお台場)、実際の委員会が掲げていた目標や構想が、ほとんど全く、というくらいに伝わっていなかったことがわかる。結局、みんな民主党とテレビに騙され、流されてしまっていたのだ。(国立メディア芸術総合センターについて調べようと検索したら、上に挙げたような勘違いして書いたニュース記事やブログ記事が大量に出てきた。本当にまったく伝わってなかったんだな、とここで理解できた)

2009年、政権が交代し、批判の中心に立っていた鳩山由紀夫自身で国立メディア芸術総合センターは完全廃止。国立メディア芸術総合センターは人々の記憶から姿を消し、国家の記録からも抹消され、完全に姿を消した。

私は今でも必要な施設だと思っている。

2・クールジャパン

2010年(平成22年)経済産業省内に「クール・ジャパン室」なるものが設置された。あの「国立メディア芸術総合センター」の構想は、形を変えながら受け継がれたのか、と感心しながら見ていた。……が、この画像を見てその期待は一蹴された。

しかも民間議員の代表として立っているのは秋元康と茂木健一郎の2人である。(クールジャパン官民有識者会議:メンバーリスト)

クールジャパンは何かおかしい。国立メディア芸術総合センターとははっきりと違う。何かがかけ間違えている、この時そんな予感がしたのである。

詳しく概要を確かめてみて、クールジャパンは国立メディア芸術総合センターとはまったく内容の違うものであると理解した。委員会の中に漫画・アニメの関係者の名前が一人もない。議事録のいくつかも見たが、漫画やアニメという言葉はほぼ全くというくらいに出てこない。「コスプレ」という単語が発言者の中からしばしば出てくるが、話の全体から言葉が浮いている感じで、文脈としての必要性を感じない。いかにも知らない人がおずおずと「何か若い人の中で流行っているらしい」という感じのする扱い方である。

クールジャパン官民有識者会議:第13回議事録(PDF) 適当なやつを一つどうぞ。

そもそもクールジャパンは質的に国立メディア芸術総合センターと全く趣旨の異なるものだった。第一に「文化の保存」というテーマが抜け落ちている。国立メディア芸術総合センターには文化を保存し、集客して利益を出す、という一貫した流れがあったが、クールジャパンが目指しているのはあくまでも「紹介のみ」である。技術を持った人や作品を海外に連れて行き、散発的にイベントを催して文化の宣伝をしようというのが目論見である。クールジャパンは現在形における構想であり、国立メディア芸術総合センターは過去形における構想である……これくらいの違いがある。

ついでに言うと、漫画やアニメはクールジャパンのプロジェクトの中には入っていない。いくつかの資料を見たが、漫画やアニメといった記述は“時々”見られたが、ほとんどの資料で記述すらなかった(にも関わらず、初音ミクはほとんどの資料に載っている不思議)。(→クールジャパン官民有識者会議提言概要(PDF))

ネットではクールジャパンで日本の漫画やアニメが紹介されると思っている人は多いが、そういう企画ではない。構成委員に漫画・アニメ業界の人は一人もおらず、議事録にアニメという語すら出てこない。クールジャパンが指向しているのは日本の文化そのもので(建築や食事、技術、伝統芸能等々)、そのリストの中からアニメは完全に抜け落ちている。

それから、これは大きく書かなくてはならない部分だが、クールジャパンは官民一体のプロジェクトである。国立メディア芸術総合センターは設置後は民間運営に移行して収益を出す計画だったが、クールジャパンは政府が常に横に貼り付いている、ということを忘れてはならない。

しかしこのプロジェクトに薄ら寒いものを感じさせるのは、筆頭に秋元康の名前が掲載されていることである(座長は福原義春、座長代理は松岡正剛。秋元康は民間人の代表)。ひょっとしてクールジャパンを利用して、AKB48の海外戦略の足がかりにしようとしているのではないか……そんな恐れすら感じさせ、実際にAKB48のラッピングカーを海外で走らせて疑いの余地なしの現実がすでに起きている。

話は変わるが、このごろ電通がアニメに入れ込んでいる。

マイナビニュース:電通がオタクに熱視線「オタクがラブなもの研究所」を発足

アニメファンがどういうものを好むのか、傾向を調査し、この中で「美オタク」なる謎の用語を作ってカテゴライズを増やしている。

電通は何をするつもりなのか? 何を目的で調査を始めたのか?

当然、何かしらの商売をするつもりだろう。広告会社が商売目的以外で調査をするはずがない。電通は近いうちに、アニメを利用して何か仕掛けるつもりだろう。具体的には電通主導による作品を、もっといえば宣伝過剰なイベント中心のアニメーションが作られるだろう。

少し電通主導のアニメがどんなものになるか想像してみよう。

まず作品本意主義は失われるだろう。売れっ子声優は主人公相当を演じられるが、声優のイメージを崩さないために原作の脚本が書き換えられる。あるいは、人気声優を突っ込みたいがために原作に登場しないキャラクターが追加される。その声優には専業声優ではなく、やはり電通が売り込みたいアイドルがどんどん起用される(剛力彩芽とか)。そういった話題性が中心、社会を巻き込んで派手な宣伝戦略を展開するが、中身が画一的でいまいちなものになる。

宣伝会社がアニメファンの動向を調査しているのだから、その調査通りの内容のものが作られるだろう。「アニメファンはこれこれこういうものを好むから、そういうものを一点集中で制作し続けましょう」と。作家的な視点は軽視され、ビジネス的視点だけで企画が運営され作品が制作される。もしもそこに新しいストーリーのタイプや新しいビジネスの可能性があっても、「それは市場調査にはないから」と切り離される。実際いま音楽の業界では切り離され、電通が売り込みたい人だけが(たった一つの成功法を繰り返しつつ)過剰にメディアに押し出される状態になっている。

確かに現段階においても、業界は似たり寄ったりなものを作っているが、時々際立ったものがその中からぽっと出てきてしまうのは、ある種の“緩さ”のようなものがあるからだ。その時々で、監督やプロデューサーの「これがやりたい!」という思いつきと情熱で現場が突き動かされるから、そういう意外性が突然変異のごとく飛び出すのだ。電通が関われば、そうしたパッションは真っ先に失われるだろう。実際、音楽の業界はすでに死んだ。

とここまでは想像に過ぎないが、電通が関わればそうなるし、すでに予兆が見え始めている。そうなれば、おそらくアニメのユーザーは飛躍的に増えるだろうと思う。何せ電通には相応の実績がある。人を動かすのはうまい。しかしその電通が呼び込んだアニメファンの中に、純粋なアニメ好きはいなくなるだろう。電通が呼び込んだアニメファンは、残念ながら広告に踊らされて一時の気分の高揚で集まるだけで、そのあと一気に流され、何も残さないだろう。「ただその時の気分で見ているだけ」といった人達が中心になり、電通はアニメファンの意識を育てようとは思わない。そういう高い意識を持ったアニメファンは、アニメから去っていき、その後、残り滓のような作品らしきものを見て、ただ言葉なくアニメという文化が死んだことを理解するだろう。音楽の業界がすでにそうなったのだし、電通はどうやら今度はアニメを標的にして同じことを繰り返すつもりのようだ。AKB48のユーザーは推定6万人、この固定された6万人からいかに繰り返しお金を搾り取るか、そういうやり方が業界の命題になりそうだ。

その時には、私も日本のアニメを見捨てるかも知れない。いや、見るべきものがなくなり、結果として見捨てるしかなくなるかも知れない。

アニメはこの頃、妙に注目され、それなりに利益を出す商売として際どく確立し始め、なぜか一般層にも緩やかに広がり始めている。電通が目を付けるのは当然の流れだ。電通が加われば業界は急激に収益を上げるだろうが、その後おそらく何も残らない。ユーザーが残らず、文化も残らず、業界は流されてやってきたユーザーの頭に合わせて、中身のないスカスカな作品を作らざるを得なくなる。

アニメの業界がこの流れに反抗することはできない。アニメは宿命的に下請け。自立できるのは東映とジブリだけ。相応のお金を渡されたら拒絶できないし、お金を受け取ったらクライアントの指示通りのものを作らなくてはならなくなる。アニメ業界の力はそれくらい弱いのだ。

そうなったら、どうすればいいのか? 我々は見ているだけか? いや違うだろう。そんな時に“異議あり”を示せるのは我々だ。“みんなの力”が頼りなのだ。すでに電通は動き始めている。もしも電通が今以上に具体的な意味でアニメの現場と制作に手を加えてきたら……その時はこれを読んでいる“みんなの力”頼みなのだ、ということを忘れないで欲しい。

長い脱線になったが、クールジャパンの話に戻ってこよう。クールジャパンの関係者に電通の名前は出てこないが、AKB48が過剰に前面に押し出されているのを見ると、どこかで電通が関わっているのではないか、と穿った見方をしてしまうのだ。

電通といえば、ちょっと前から初音ミクに注目している。イベントの開催にも電通が関わっているようだ。この頃、色んなメディアでやたら初音ミクを見かけるようになったのは、電通が関わるようになったからだ。それで、クールジャパンの資料のいくつかを見たが、漫画やアニメは文言すらない場合があるのに対して、全ての資料に初音ミクが載っているのだ。漫画やアニメが計画から外されているのに、なぜ初音ミクだけ? 何か奇妙な感じすら受けてしまう。

まだ確たる根拠は見出せないが、クールジャパンの背後には電通が関わっているのではないか。クールジャパンという国家プロジェクトを利用して、電通が特定人物を海外に売り込みたい時のための足がかりとして利用されているのではないか……。

もちろん全て私の空想だ。秋元康とAKB48の二つがクールジャパンの先頭に立っているのを見て、ここまでの空想を組み立てた、というだけの話だ。空想の話だから、早とちりな判断はしないようにお願いしたい。

最後に、クールジャパンというプロジェクトそのものは肯定したい。プロジェクトから漫画とアニメ、それからゲーム、映画は完全に外されたが(委員会リストにも業界関係者がいない)、日本の文化そのものを発信し、関心を持ってもらおうという試み自体は批判すべきものではない。

クールジャパンがピックアップする文化とは、料理や衣装、建築、それから文学、武道、茶道といった思想的精神的なものまで含まれている。これらを海外に宣伝し、そこから利益を出そうという考えは正しい。

ただ、その背後に何かしらの不穏当な影があるのではないか、という漠たる違和感だけをここに書いておきたかった。

それから、やはり文化の蓄積し研究するための機関はやはり必要だ、と最後に書いておこう。

※ この記事は私が個人的にツイッターで書いたものをまとめたものです。

■ツイッター 999toratugumi

■フェイスブック ツイッターの内容が部分的にまとめられています。ブログでまとめられたのは以下の投稿記事(アカウントが必要です)

4月4日 電通がアニメ市場の調査を始めている……

4月5日 「黒執事」の主演に剛力彩芽が抜擢された……

4月5日 電通がアニメファンの傾向を調査し始めている……

◇追加 4月23日 わりと最近クールジャパンに関する見解をブログに……

資料

日本アニメーター・演出協会 ……国立メディア芸術総合センターに協力していた団体

Wikipedia:クールジャパン

経済産業省:クールジャパン/クリエイティブ産業政策

まとめサイト:AKB48が税金を使って海外で宣伝をやっていると物議

ライブドアニュース:AKB48が税金を使って海外で宣伝をやっていると物議(ソース)

まとめサイト:秋元康「日本中の優秀なクリエイターに無報酬で協力してもらおう」

ニコニコニュース:クールジャパン「無報酬」の次は「掲載料負担5万円」?イラストレーターに送られてきたメールの内容がTwitterで話題に ……これはクールジャパンを騙った詐欺ではなく、本家がやっている。

インサイド:「クールジャパン」推進に500億円 税金でクールな文化が作れるのか

ここには載せなかったが、国立メディア芸術総合センターは公なメディアが否定的に、あるいは公なメディアが取り上げた有名人ほど批判的・否定的な意見が発せられた(しかも明らかに間違った情報に基づいて)のに対して、クールジャパンは公なメディアほどやや肯定的な意見が発せられている。が、一般的な人のブログやTwitterではクールジャパンに対して否定的な意見が出始めている、という特徴が見られる。

PR

■

余談

■2013/04/06 (Sat)

外国アニメ■

「……26匹の犬がホテルの下に集まっていて吠えているんだ。凄い剣幕で殺してやるってね」

「26匹? なんで26匹だってわかる?」

ボアズはちびちびと酒を飲みながら、とりとめのない奇妙な話をし始めた。聞くと、それは夢の話だという。ボアズは2年前から同じ夢を繰り返し見ているという。

アリ・フォルマンは意図が読めず苛立つ。なぜ26匹なのか、なぜ夢の話なんて始めたのか――。もちろんボアズの話には理由があった。

「レバノンでの話だよ。パレスチナゲリラの捜索で、ある村に入った。その時、犬が臭いを嗅ぎつけて吠えだした。これじゃ村人が飛び起きて、かくまっているゲリラを逃がしてしまう。犬を始末しないと、こっちの身が危ない。それで指揮官に言われたんだ。「よしボアズ、お前が行って犬を撃ち殺して来い」と。全部で26匹。1匹1匹ぜんぶ憶えている。顔立ちも傷跡も。目つきだって26匹ぶん、鮮明に覚えているよ……」

しかし一方のアリは――?

戦争での出来事など何一つ思い出せず、あろうことか戦争に参加したことすら忘れていた。

なぜ戦争での出来事を忘れてしまったのか? あれだけ凄まじい体験をしたのに? なぜ20年間もずっと思い出せずにいたのか?

アリは自身の記憶を追求していく。なぜ忘れてしまったのか。なぜ思い出そうとも思わなかったのか。それは、あの事件……サブラ・シャティーラで起きた虐殺と関係していた。

違和感。

この映画は一見すると『スキャナー・ダークリー』のようなロトスコープで制作されたように見えるが、実はフラッシュアニメの応用で作られている。犬の走る動きが、体と足、分離して見えたのは錯覚ではなく、実際に足と体は分離されて、フラッシュアニメの技術で動きが与えられていたからだ。

映像は実写撮影されたものを元にアニメーション化されているために、非常にリアルスティックな印象を与えるが、イメージや動きやあまりにも超現実的で、違和感ばかりが浮き上がってくる。が、実はこの違和感こそ、監督が狙い、作為的に演出されたものだった。

映画監督のアリ・フォルマンは20年前のレバノン内戦で何が起きたのか、自分が何をしたのか、同じく戦争に参加した戦友達と会って掘り下げていく。

そこで遭遇したのは、シュールな体験話ばかりだった。

レバノンに向かうクルーザーに乗っていると、時々奇妙な幻覚に出くわした。巨大な裸の女だった。裸の女が海から這い上がってくると、自分をさらって海の中へと潜っていく。カルミは女の体にすがりついて、海に浮かぶ船を見ていた。すると突然、爆撃機が通り過ぎて船が真っ赤に炎上する。仲間達が燃え上がって船から飛び降りるのをカルミは他人事のように見ていた。

その後、ようやくレバノンに上陸する。興奮していたカルミとその仲間達は上陸と同時に目に見えるものをとにかく撃ちまくった。ようやく落ち着いてみて確かめて見ると、自分が撃ったのは家族を乗せた車だった……。

戦争とは、タブーのそのものである。

一般的な社会では、人は決して殺してはならない。怪我をさせてもならない。その逆で、普通に過ごしていれば自分が誰かに殺される心配はない。もしも死体が出現しても社会が徹底的に目眩ましをかけて隠してくれる。死体を公共の場に見えるようにしておくことは、現代では決して許されない行為であり、もっといえば、死を想起させる一切の言葉や現象すらタブーとして扱われる。

しかし戦争になると、これらのタブーは一挙に反転する。

戦争状態に入ると、兵士は人を殺すプロフェッショナルとしての訓練を受け、戦場では人を殺さねばならない。殺すことが第一の目的で、人を殺さねば規律違反として罰や叱責を受けてしまう。

また戦場においては、自分が殺されるかも知れない恐怖と戦わねばならなくなる。現代人の思想にとって、最も恐るべき現象は自身の死だろう。次の瞬間には殺されるかも知れない、一方、殺さねばならない。殺す対象は自分たちのような訓練された兵士だけではなく、武器を持たされた子供も混じっているのだ。この両者を極端な状態で煮詰めた状況が戦争なのだ。そのストレスに、戦場の兵士達は精神を崩壊させていく……。

『戦場でワルツを』ではこんな話が紹介されている。

とある若いアマチュア・カメラマンは何度も戦争に立ち入って写真を撮っていたが、恐怖は感じていなかったという。日帰りの旅行みたいだと思っていて、兵士や兵器がずらりと並ぶ様子に子供みたいに興奮してカメラを撮っていた。

が、ある時、カメラが壊れてしまった。するとカメラマンは、途端に戦争の現実が目の前にあるという事実に気付き、耐えがたい恐怖に囚われたのだという。自分が戦争の只中にいる、という現実を処理できず、パニックになったのだ。カメラマンはその時になって初めて、ファインダーの向こう側にある何かではなく、戦争の当事者になったのだ。

アリ・フォルマンの場合、あるイメージだった。水の中に浮かんでいる自分。夜で、空には照明弾がきらきら輝いていて、アリはぼんやりした意識でそれを見ている……という光景だった。あの時の戦争を思い出そうとすると、真っ先に出てきたのはそのイメージだった。

創作というものは、作家の中ですら勘違いしている人があまりにも多いが、ゼロか作られるわけではなく、なにかしらの原型が常に存在する(もしもゼロから新しいイメージを作れるという人がいたら、それは人間ではなく神だ)。その原型というのは、大抵は作家自身が体験し、その体験を解体した上で自身の生理感覚で組み替えられ、美意識に従って磨き上げられたものである。真の意味での“オリジナル”と呼ばれるものは、実は存在しないのである。

アリ・フォルマンが抱いた光景はまさにそれだった。実際に起きた出来事を、直接的な場面については自分の精神を守るために封印し、レバノンで体験した様々な出来事を解体して“美”というオブラート(と慰め)が与えたうえで再構築されたものだった。アリ・フォルマンが最初に思い出したというイメージは美しく、静謐で、幻想的な空気すら漂っている。しかしだからこそ、その背景には恐るべき真実が隠されていた。

アリ・フォルマンがレバノンの市街地に入った時、奇妙な光景を目の当たりにする。

突然、手前のホテルから敵の銃撃を受ける。しかし敵の姿が見えない。アリたちの部隊は近くの溝に飛び込み、銃弾をやり過ごそうとするが、銃撃は激しく兵士達はそこに釘付けになってしまった。

激しい銃撃戦である。銃弾が飛び交い、ちょっとでも顔を出すと撃ち殺されてしまう。そんな戦闘の最中を、テレビ特派員のロン・ベン=イシャイが悠然と、まるで近所を散歩でもするみたいに、あるいは観光客が珍しい恐竜の剥製でも見るかのように歩いていたのだ。

映画はもちろん、イシャイへのインタビューも敢行している。イシャイはその時に見た光景を、こう語っている。

「確かにあれは大きな十字路になっていて、道路は片側車線で、ハムラ通りへと繋がっている。西ベイルートのハムラ地区へ、直接行けるんだ。やたらしゅーしゅーと音がしていたのを憶えているよ。ロケット砲が放たれる時にそういう音がするんだ。ドカンという爆発音は聞こえてこなかったが、しゅーしゅーという音と、壁が砕け散る音はやたら憶えている。顔を上げると、そんな修羅場を、住民達がベランダから見ているんだ。中には女性もいたし、子供も老人もいた。映画か何かをみているみたいに、他人事なんだ」

イシャイが見た光景が映像の中に再現されている。激しい銃撃戦からそう遠くない、というか目と鼻の先のアパートのベランダに、人が一杯出てきていて、戦闘を見ている。まるで火事場に集まってくる野次馬のように、みんなで銃撃戦を見物しているのだ。

誰にとっても同じだった。みんな戦争を体験したのに、戦場にいたのに、あるいはその戦場となった場所に住んでいるのに、誰も戦争という状況に現実を感じていない。戦争という現実は確かにそこにあるのに、誰もが遠くに感じていて、物見遊山する観光客の感覚で、身に降りかかっているはずの状況にリアリティを感じていない。あるのは違和感。『戦場にワルツを』はその違和感そのものを描いている。

しかし状況を虚構に置き換えるための道具……カメラマンで言うところのカメラはいつか壊れてしまうのだ。その時、初めて人々は、個人は戦争という状況が目の前にあることに気付き、衝撃を受ける。

アリ・フォルマンはかつての仲間達の証言を組み合わせて、かつて何が起きたのか、レバノンで自分が何をしたのか、頭から離れないあのイメージを解体して、それぞれに意味を与えて、現実的な像を見つけ出していく。映画の後半に入り、“真実”がじわじわと浮かび上がってくる。違和感しかなかった戦争体験は、やがて実感のある実像に変換されていく。これが戦争だ、と。これがあそこで起きた本当の出来事だったんだ、と。

こういった深みのあるテーマを持った作品は、日本の商業アニメの中から見出すことはできない。日本の全てのアニメはこの作品の前に完全敗北である。日本のアニメは間違いなく最高級の技術を持っており、技術面だけで言えば『戦場のワルツ』でもつけいる隙はあちこちにある。冒頭の犬の動きにしても、途中で差し挟まれる空手の演武にしても、躍動がないし、コマの扱い方が下手だ。だが、テーマの大きさという一点において、この映画に優る作品は日本のコンテンツの中にはないだろう。(日本のアニメは、『機動戦士ガンダム』をはじめとして戦争をテーマにした作品も多くあるが、実際的な戦争や兵士の心理を追った作品は皆無だ。『機動戦士ガンダム』にしても、戦争を描いていながら実際には少年の成長物語だし、少年の命はガンダニウム合金という固い殻に覆われて危険に及ぶことは決してない。『戦場でワルツを』にも「戦車の中にさえいれば安全だと思った」と語る場面はあるが、その安心感は実際の戦闘が始まった瞬間打ち砕かれる。一発の爆撃で戦車は吹っ飛び、兵士は狙い撃ち去れ、ボロボロになりながら逃げ去っていく……。日本のロボットアニメで、こういった場面に相当する描写は多分一度もない。ロボットアニメが描くロボットはどんな時も絶対無敵で、アメージングな存在で、どんな危険を前にしても、どんな兵器を前にしても平気で切り抜けてしまい、それが当然だと誰もが思っている。この一点だけでも、日本のロボットアニメは『戦場でワルツを』というたった一作の前に全面敗北する)

アニメ作家は、あるいはアニメを目指す人にはぜひ見て欲しい作品だ。

戦争は、親が少年を寝かしつける時に聞かせるものだった。激しい戦場、その中で繰り広げられるヒロイズムの乱舞。少年は英雄物語に夢中になり、その主人公である父親を尊敬する。いつか自分も戦争に参加して、父親のような武勲を得たい……。若者が戦争に参加する時に抱くある高揚感は、少年時代に父親から聞かされたものだった。

そして、現実に直面して打ち砕かれる。

戦争はいつだって非現実的なもの。戦争は体験していない者に語っても、フィクションにしかならない。格好いい英雄譚と解釈される。

それは兵士達にとっても同じだった。目の前で繰り広げられる状況の凄まじさに精神は閉じ、やがて何も感じられなくなるか、あるいは戦争の現実を何か象徴的なイメージの断片に置き換えられ戦争そのものは思い出せなくなる。

戦争の後方にいる人にも、戦争を体験した者にも、戦争という現実はどこか実体のない空虚なフィクションでしかない。戦争はいつだって非現実的なもの。それは全ての人にとって同じ価値観なのかも知れない。しかしそんな虚構も心の防壁も打ち破られて、いつか彼らが、私自身が戦争の当事者になる日がやってくるかも知れない。

監督・脚本・製作・出演:アリ・フォルマン

美術監督・イラストレーター:デイヴィッド・ポロンスキー アニメーション監督:ヨニ・グッドマン

音楽:マックス・リヒター 編集:ニリ・フェレー

出演:アリ・フォルマン ミキ・レオン オーリ・シヴァン

イェヘズケル・ラザロフ ロニー・ダヤグ シュムエル・フレンケル

ザハヴァ・ソロモン ロン・ベン=イシャイ ドロール・ハラジ

※ボアズ・レイン=バスキーラを除いて全て本人が出演している。

■2013/04/03 (Wed)

外国アニメ■

――グリッド。

そこはコンピュータの中に構築された世界。グリッドの中では、プログラムがあたかも自立した人間のように行動し、日々の生活を送っていた。プログラムたちの世界は小さないざこざを抱えながらも全体としてみれば平穏そのものだった。

そこはコンピュータの中に構築された世界。グリッドの中では、プログラムがあたかも自立した人間のように行動し、日々の生活を送っていた。プログラムたちの世界は小さないざこざを抱えながらも全体としてみれば平穏そのものだった。

しかし、テスラー将軍率いるクルーたちがやってきた。クルーは軍隊を率いて、プログラム達の社会を征服し、恐怖政治を敷こうとしていた。

そんなクルーに反抗するたった1人の男がいた。トロン……。グリッドの世界では英雄と呼ばれる男だった。

トロンはクルーの軍勢と果敢に戦い、圧倒するものの最後には破れ、殺されてしまう……。

グリッドの中に、アルゴンと呼ばれる街があった。ここではクルーとトロンの死闘の舞台から遠く、まだ平和を保っていた。しかし、間もなくテスラー率いるクルーたちの侵略が始まってしまう。

ベックはアルゴンの街でメカニックを営む平凡な男だった。だがクルー達がやってきて、理由もなく仲間達が拘束されてしまう。最初は横暴なクルー達に関わろうとしないでいたベックだったが、仲間が殺された瞬間、戦う決意を改める。ベックは単身クルーの基地に乗り込み、戦い、クルーのシンボルである像を破壊する。

そんなベックの行動は予期しない人物の目にとまった。トロン。死んだはずの英雄だった。

トロンはかつての戦いで辛うじて生き延びたものの、これ以上の戦いは困難なくらい負傷していた。だからトロンは自身のディスクを託し、こう言う。

「俺の名を継いでくれる者が必要なんだ。後継者になってくれ」

こうして、ベックがトロンとなるための戦いが始まった。

ベック(イライジャ・ウッド/伊藤健人)

ベック(イライジャ・ウッド/伊藤健人)

本編主人公。アルゴンの街に住む、平凡なメカニックだったが、友人がクルーに殺されたことを切っ掛けに“反逆者”として生きる道を選ぶ。

トロン(ブルース・ボックスライトナー/高瀬右光)

トロン(ブルース・ボックスライトナー/高瀬右光)

グリッド世界の英雄。世界の平和を守る戦士。しかしクルーたちとの戦いに敗れ、負傷した。現在はベックを後継者とするべく、指導に当たっている。

ゼッド(ネイド・コードリー/高坂宙)

ゼッド(ネイド・コードリー/高坂宙)

ベックと同じ職場で働くメカニック。ベックの良き友人。腕はいいが、判断力に欠け、失敗も多い。

マーラ(マンディ・ムーア/山口理恵)

マーラ(マンディ・ムーア/山口理恵)

ベックやゼッドと同じ職場で働くメカニック。しっかり者で、失敗の多いゼッドをいつも助けている。

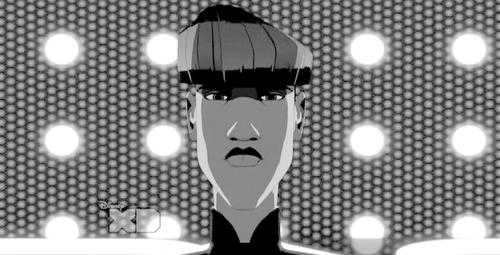

テスラー(ランス・ヘンリクセン/西凛太郎)

テスラー(ランス・ヘンリクセン/西凛太郎)

悪の軍団クルーを率いる将軍。グリッド全土を支配し、恐怖政治を敷こうと企んでいる。トロンを恐れ、執拗に追跡している。

ペイジ(エマニュエル・シュリーキー/棟方真梨子)

ペイジ(エマニュエル・シュリーキー/棟方真梨子)

テスラーに忠誠を誓う女。テスラーの右腕として働く。身体能力が高く、自ら戦闘に参加してベックと戦うことも多い。

パヴェル(ボール・ルーベンス/白熊寛嗣)

パヴェル(ボール・ルーベンス/白熊寛嗣)

ペイジと同じく、テスラーの右腕として活動する。知恵に長け、参謀役として陰謀を画策する。野心家であり、常にテスラーの賞賛を得ようと考えている。ペイジとは対立関係にある。

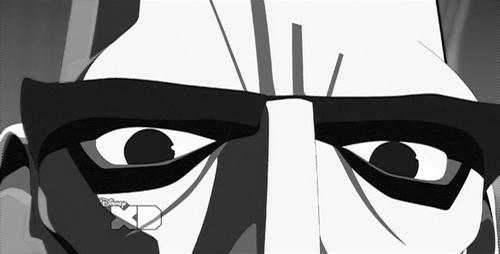

1982年に制作された『トロン』は、初めてデジタル技術が映画に使用されたことで知られる。それから28年後の2010年、28年越しの続編が制作された。『トロン:レガシー』である。『トロン:ライジング』は、『トロン』と『トロン:レガシー』という2つの物語の間に横たわる20年を埋めるために制作された作品である。

1982年に制作された『トロン』は、初めてデジタル技術が映画に使用されたことで知られる。それから28年後の2010年、28年越しの続編が制作された。『トロン:レガシー』である。『トロン:ライジング』は、『トロン』と『トロン:レガシー』という2つの物語の間に横たわる20年を埋めるために制作された作品である。

第40回アニー賞でキャラクターデザイン賞と美術賞を受賞。劇場版の監督であるジョセフ・コシンスキー、脚本には同じく劇場版を担当したアダム・ホロウィッツとエドワード・キッツィスの二人が参加している。主演にイライジャ・ウッド、トロン役には劇場版と同じくブルース・ボックスライトナー。ディズニー・アニメーションが全精力を傾けて制作するのがこの『トロン:ライジング』であり、スピンオフでありながら『トロン』という一大サーガの重要な核となる役割を持つ作品となっている。

『トロン:ライジング』が描く世界には生身の人間は登場してこない。すべてがプログラムだ。完全に自立した人格を持ったプログラムであり、グリッドの中に構築された都市や社会はプログラム達が運営している。

『トロン』が描く世界は、ある種の擬人化の世界であり、擬社会化された世界での物語である。グリッドの住人達はプログラムであり、自身もプログラムであるという認識の下で日々を送っているが、思想や行動は人間そのもので、人間社会と似たような社会状況を――友人がいたり、恋仲になったり、また対立したりといった普遍的な人間社会に見られるような光景をプログラム世界で構築している。

映像が独創的だ。何もかもが鋭角的に切り取られたシャープなデザインに、光線が与えられている。街の風景などは、光のレイヤーのみでディティールや奥行きが表現されている。プログラムの世界だから現実世界のような“汚れ”がないために、光の当て方で映像的な奥行きを表現しようとする。ロングサイズでは光の層だけで街が浮かび上がるが、この描き方がなかなか美しい。

映像が独創的だ。何もかもが鋭角的に切り取られたシャープなデザインに、光線が与えられている。街の風景などは、光のレイヤーのみでディティールや奥行きが表現されている。プログラムの世界だから現実世界のような“汚れ”がないために、光の当て方で映像的な奥行きを表現しようとする。ロングサイズでは光の層だけで街が浮かび上がるが、この描き方がなかなか美しい。

物語はテスラーが悪の軍団の約束事みたいに毎回なにかしらの陰謀を企み、それをベックが潜入して阻止するというのが定番の構造となっている。そのためにアクションが中心となり、日常を思わせるものが何一つ登場してこない。が、アクションそのものは疾走感ある展開で実に痛快だ。肉弾戦、爆破、それからバイクによるチェイスシーン。プログラム達は皆《バトン》と呼ばれるアイテムを持っており、これを2つに折って投げるとバイク《ライトサイクル》が出現するという仕組みである。

この物語中いつでも出したり引っ込めたりできるライトサイクルが、映像をなかなか印象的にしている。肉弾戦、脱出シーン、それからライトサイクルでの疾走という一連のアクションの動きが、映像の移動速度を高めるだけではなく、物語に滑走するような勢いを追加している。いつでもどこでもライトサイクルを出せる状況が、人間のアクションだけでは表現しきれないスピード感を加味し、映像を刺激的な活劇に仕立て上げている。

登場人物は、極めてシンプルな色彩で切り分けられている。正義は青。悪は赤。救世主であるトロンは白。白のトロンに対して、プログラム世界の住人の基本色は黒だ。主人公側のコミュニティはもちろん青い光をまとっているのだが、その中でも黄色に輝くリングをはめていたり、登場人物を見誤ることはなく、また色彩の効果だけで人物の背景までわかる仕組みになっている。

キャラクターデザインは、全体を見ても無味無臭な黒のスーツに発光のみという個性を出しにくいスタイルだが、その中でも様々な工夫が見られる。最重要となると思われる顔面部分――基本的には個体差はもはや顔面以外なにもないのだが、シンプルに造型されているが、骨格が誇張され、顔に貼り付けられたパーツではなく、骨格の形でキャラクターが識別できるようになっている。こういった発想は、日本の漫画・アニメ界にないもので、なかなか新鮮だし学ぶべきところでもある。

キャラクターデザインは、全体を見ても無味無臭な黒のスーツに発光のみという個性を出しにくいスタイルだが、その中でも様々な工夫が見られる。最重要となると思われる顔面部分――基本的には個体差はもはや顔面以外なにもないのだが、シンプルに造型されているが、骨格が誇張され、顔に貼り付けられたパーツではなく、骨格の形でキャラクターが識別できるようになっている。こういった発想は、日本の漫画・アニメ界にないもので、なかなか新鮮だし学ぶべきところでもある。

色彩や骨格……。極限にまで切り詰められたシンプルさと誰が見ても明らかな個性の作り方によって、世界観そのものを容易に識別できるように作られている。この作りの見事さには学ぶべきものは多い。

しかし映像作品として見ると、技術の低さや粗さが目に付いてしまう。

しかし映像作品として見ると、技術の低さや粗さが目に付いてしまう。

例えば人物の骨格は、股間部分が極端に切り上げられていて、手や足がひょろっと長く見えてしまい、力のない棒っきれのような印象だ。胸や腹にも筋肉を感じさせる隆起はなく、ぺらっとポリゴンの板を貼り合わせたような貧相さしか感じない。肉体でキャラクター間の個体差を表現しようという努力は完全に放棄されていて、個体差といえばせいぜい男女の性差、バストの有無だけしか描き分けられていない。

画面は静止画だけを見るとなかなか美しく見えるが、動き始めると途端に平面的な人形劇になる。基本的にアニメーションの出来が悪い。一つ一つの動きが、動きの全体から浮き上がってしまい、動作に一連の流れが感じられない。さらに抑揚がなく、例えば大きなアクションをする手前に、構えたり腰を沈めたりといった予備運動は一切しない。何もかもがいきなりで、ひゅん、ひゅんと力感なく飛び交ってしまっている感じだ。動きに何ら抑揚も尾を引くものもない。

アクションが中心だというのに、格闘アクションには肉体がぶつかり合う重量感はまったくない。重量感がないから、動きの軌跡が美しく見えず、動きがくちゃくちゃに混乱しているように見え、また力学的な感覚がなくぶつかり合うからひょろひょろと組み合って倒れている、というようにしか見えず、アクションで燃え上がるものがなにひとつない。

そもそもコマ数が少ない。これは3コマ撮りだろうか。日本のアニメもリミテッドアニメーションだが、それを感じさせることは少ない。だが、『トロン:ライジング』のアニメーションはどのシーンを切り抜いてもがたついて見えてしまう。走りの動きは日本のアニメとほぼ同じ枚数で動くのだが、足の動きに連動が感じられず、ぱたぱたと足を振り回しているだけに見えてしまう。アニメの現場に入ってきたばかりの新人アニメーターが描くような動きだ。

そもそもコマ数が少ない。これは3コマ撮りだろうか。日本のアニメもリミテッドアニメーションだが、それを感じさせることは少ない。だが、『トロン:ライジング』のアニメーションはどのシーンを切り抜いてもがたついて見えてしまう。走りの動きは日本のアニメとほぼ同じ枚数で動くのだが、足の動きに連動が感じられず、ぱたぱたと足を振り回しているだけに見えてしまう。アニメの現場に入ってきたばかりの新人アニメーターが描くような動きだ。

それから、おそらく走りの動きはあらかじめテンプレートが用意されているのだろう。どの走りも同じポーズ、同じ感覚だ。また、例えば走りからジャンプ、といったアクションの間にもやはり連続性が感じられず(間を埋める動きが殆どないか、全くない)、あらかじめ用意された動きのテンプレートを組み合わせたように見えてしまう。

左はクラブのシーンで、激しいリズムの音楽を背景に、若者達が酒を飲んだり踊ったりしている……という場面である。しかし実際の動画を見ると、男女が異様な密度で集まって、せいぜい立ち話をしている、というくらいにしか見えない。何人か頭の上に手を置いて踊っているような仕草をしているのだが、せいぜいリズムを取るくらいである。どうにもこうにも、アニメーターにダンスシーンを描く技量がなかったようだ。

左はクラブのシーンで、激しいリズムの音楽を背景に、若者達が酒を飲んだり踊ったりしている……という場面である。しかし実際の動画を見ると、男女が異様な密度で集まって、せいぜい立ち話をしている、というくらいにしか見えない。何人か頭の上に手を置いて踊っているような仕草をしているのだが、せいぜいリズムを取るくらいである。どうにもこうにも、アニメーターにダンスシーンを描く技量がなかったようだ。

光の効果だけで街のディティールが描かれているが、これが美しく見えるのはおそらくロングサイズだけだ。接近してみると光の印象は平面的で、何より光が光と感じられない。ぼんやりとした印象で、光といわず、せいぜい色の識別ができる程度の処理でしかない。単独の光に厚みが感じられないことが、デザインの安っぽさも加わって映像をいかにも一昔前のぺらぺらのデジタル映像にしてしまっている。

アクションの核は間違いなくライトサイクルによる疾走感にあるのだが、このライトサイクルの尻に付いてくる光の効果がまったく美しくない。妙にプラスチック感覚の、固い印象のエフェクトをそこに置いただけだ、という感じだ。光に美しさを感じられないことが、映像の魅力を大幅に減退させている。

アクションの核は間違いなくライトサイクルによる疾走感にあるのだが、このライトサイクルの尻に付いてくる光の効果がまったく美しくない。妙にプラスチック感覚の、固い印象のエフェクトをそこに置いただけだ、という感じだ。光に美しさを感じられないことが、映像の魅力を大幅に減退させている。

また、基本的にポリゴン数は少ない。ポリゴン数が少なくとも、くっきりとしたフォルムが浮き上がるようにデザインされているのだが、それにしても人間の手足があまりにも棒っきれだ。(滅多にないが)時々クローズアップになるが、ポリゴンの粗と固さがあまりにもはっきり見えてしまう。クローズアップを想定したデザインを作っていないのだ。正直なところ、最近のゲーム機がリアルタイム演算処理した動画の方が完成度は上だ(PS4クラスとなると、あまりにも下過ぎて比較のしようがない)。

また、基本的にポリゴン数は少ない。ポリゴン数が少なくとも、くっきりとしたフォルムが浮き上がるようにデザインされているのだが、それにしても人間の手足があまりにも棒っきれだ。(滅多にないが)時々クローズアップになるが、ポリゴンの粗と固さがあまりにもはっきり見えてしまう。クローズアップを想定したデザインを作っていないのだ。正直なところ、最近のゲーム機がリアルタイム演算処理した動画の方が完成度は上だ(PS4クラスとなると、あまりにも下過ぎて比較のしようがない)。

アニメーションとしての完成度は、日本のアニメで例えると『gdgd妖精s』をもう少し手間暇かけてブラッシュアップした、という感じだろうか。もちろん、映像の中にはいいと感じられる瞬間はいくつもあるのだが、大抵はその一瞬だけだ。その一瞬をシーン全体の活力として引っ張り上げようという努力は見られず、また映像をよりよくしようという方法を知らないのではないか、とすら思った。

映像面には問題ありだが、ストーリーはなかなか惹き付けさせるものがある。根本的にこの物語の登場人物には日常部分がまったくなく、人間的な顔をしているものの生活の感覚がまったくない非現実的なものにしているが、そのぶんストーリーの展開とアクションの流れには力が入っている。

映像面には問題ありだが、ストーリーはなかなか惹き付けさせるものがある。根本的にこの物語の登場人物には日常部分がまったくなく、人間的な顔をしているものの生活の感覚がまったくない非現実的なものにしているが、そのぶんストーリーの展開とアクションの流れには力が入っている。

基本的には悪の将軍テスラーが何かを企み、ベックがそれを阻止する、という繰り返しなのだが、その背景に大きなプロットの流れが意識されており、人間の情動が少しずつ変化する過程が描かれている。登場人物があまりにも少ないのが弱点だが、毎回趣向を凝らしたアクションの舞台構築と、そこに添えられる人間のドラマの連動で、作品を見る価値のあるものに押し上げている。見終わって「面白かった」と思わせる秘密がここである。

それはかつて、日本の漫画・アニメが描いていて、現在の日本が描かなくなったもの、あるいは描けなくなったものだった。毎回活劇があり、その背景に人間がいて、といった普遍的な構図。それから人間の配置を少しずつ変化させながら、大きなプロットを操作し作家が構想したクライマックスへと接近させる。『トロン:ライジング』の貧相な映像の向こう側に、日本が描けなくなったものを見つけて愕然とした思いになった。

それから、救世主トロンに扮装して戦うベックの姿は、実は普遍的なアメコミ・ヒーローの姿にだぶってくることに気付かされる。ヒーロー特有のタイツスーツを身にまとい(『トロン』の場合、全員が基本タイツ姿だが)、覆面で正体を隠して戦う。ベックと親しい友人と何度も接触するが、友人達は不自然なくらいトロンがベックであると気付かない。トロンはピンチの時にどこからともなく現れ、みんなを助けてくれる正義のヒーローなのだ。

『トロン:ライジング』はプログラム内の世界、という独創的なイメージで作られているが、底流にあるのは失われつつあるアメコミ・ヒーローの理想像だった。

作品データ

監督:ジョセフ・コシンスキー チャーリー・ビーン ショーン・ベイリー

原作:スティーブン・リズバーガー ボニー・マクバード

脚本:アダム・ホロウィッツ エドワード・キッツィス

アニメーション制作:ポリゴン・ピクチャアズ 製作:ウォルト・ディズニー・テレビジョン・アニメーション

出演:イライジャ・ウッド ブルース・ボックスライトナー エマニュエル・シュリーキー

ボール・ルーベンス マンディ・ムーア ネイト・コードリー

ランス・ヘンリクセン レジナルド・ヴェルジョンソン フレッド・タタサイアー

吹き替え:伊藤健人 高瀬右光 棟方真梨子 白熊寛嗣

山口理恵 高坂宙 西凛太郎 仲野裕

しかし、テスラー将軍率いるクルーたちがやってきた。クルーは軍隊を率いて、プログラム達の社会を征服し、恐怖政治を敷こうとしていた。

そんなクルーに反抗するたった1人の男がいた。トロン……。グリッドの世界では英雄と呼ばれる男だった。

トロンはクルーの軍勢と果敢に戦い、圧倒するものの最後には破れ、殺されてしまう……。

グリッドの中に、アルゴンと呼ばれる街があった。ここではクルーとトロンの死闘の舞台から遠く、まだ平和を保っていた。しかし、間もなくテスラー率いるクルーたちの侵略が始まってしまう。

ベックはアルゴンの街でメカニックを営む平凡な男だった。だがクルー達がやってきて、理由もなく仲間達が拘束されてしまう。最初は横暴なクルー達に関わろうとしないでいたベックだったが、仲間が殺された瞬間、戦う決意を改める。ベックは単身クルーの基地に乗り込み、戦い、クルーのシンボルである像を破壊する。

そんなベックの行動は予期しない人物の目にとまった。トロン。死んだはずの英雄だった。

トロンはかつての戦いで辛うじて生き延びたものの、これ以上の戦いは困難なくらい負傷していた。だからトロンは自身のディスクを託し、こう言う。

「俺の名を継いでくれる者が必要なんだ。後継者になってくれ」

こうして、ベックがトロンとなるための戦いが始まった。

■登場人物■

本編主人公。アルゴンの街に住む、平凡なメカニックだったが、友人がクルーに殺されたことを切っ掛けに“反逆者”として生きる道を選ぶ。

グリッド世界の英雄。世界の平和を守る戦士。しかしクルーたちとの戦いに敗れ、負傷した。現在はベックを後継者とするべく、指導に当たっている。

ベックと同じ職場で働くメカニック。ベックの良き友人。腕はいいが、判断力に欠け、失敗も多い。

ベックやゼッドと同じ職場で働くメカニック。しっかり者で、失敗の多いゼッドをいつも助けている。

悪の軍団クルーを率いる将軍。グリッド全土を支配し、恐怖政治を敷こうと企んでいる。トロンを恐れ、執拗に追跡している。

テスラーに忠誠を誓う女。テスラーの右腕として働く。身体能力が高く、自ら戦闘に参加してベックと戦うことも多い。

ペイジと同じく、テスラーの右腕として活動する。知恵に長け、参謀役として陰謀を画策する。野心家であり、常にテスラーの賞賛を得ようと考えている。ペイジとは対立関係にある。

第40回アニー賞でキャラクターデザイン賞と美術賞を受賞。劇場版の監督であるジョセフ・コシンスキー、脚本には同じく劇場版を担当したアダム・ホロウィッツとエドワード・キッツィスの二人が参加している。主演にイライジャ・ウッド、トロン役には劇場版と同じくブルース・ボックスライトナー。ディズニー・アニメーションが全精力を傾けて制作するのがこの『トロン:ライジング』であり、スピンオフでありながら『トロン』という一大サーガの重要な核となる役割を持つ作品となっている。

『トロン:ライジング』が描く世界には生身の人間は登場してこない。すべてがプログラムだ。完全に自立した人格を持ったプログラムであり、グリッドの中に構築された都市や社会はプログラム達が運営している。

『トロン』が描く世界は、ある種の擬人化の世界であり、擬社会化された世界での物語である。グリッドの住人達はプログラムであり、自身もプログラムであるという認識の下で日々を送っているが、思想や行動は人間そのもので、人間社会と似たような社会状況を――友人がいたり、恋仲になったり、また対立したりといった普遍的な人間社会に見られるような光景をプログラム世界で構築している。

物語はテスラーが悪の軍団の約束事みたいに毎回なにかしらの陰謀を企み、それをベックが潜入して阻止するというのが定番の構造となっている。そのためにアクションが中心となり、日常を思わせるものが何一つ登場してこない。が、アクションそのものは疾走感ある展開で実に痛快だ。肉弾戦、爆破、それからバイクによるチェイスシーン。プログラム達は皆《バトン》と呼ばれるアイテムを持っており、これを2つに折って投げるとバイク《ライトサイクル》が出現するという仕組みである。

この物語中いつでも出したり引っ込めたりできるライトサイクルが、映像をなかなか印象的にしている。肉弾戦、脱出シーン、それからライトサイクルでの疾走という一連のアクションの動きが、映像の移動速度を高めるだけではなく、物語に滑走するような勢いを追加している。いつでもどこでもライトサイクルを出せる状況が、人間のアクションだけでは表現しきれないスピード感を加味し、映像を刺激的な活劇に仕立て上げている。

登場人物は、極めてシンプルな色彩で切り分けられている。正義は青。悪は赤。救世主であるトロンは白。白のトロンに対して、プログラム世界の住人の基本色は黒だ。主人公側のコミュニティはもちろん青い光をまとっているのだが、その中でも黄色に輝くリングをはめていたり、登場人物を見誤ることはなく、また色彩の効果だけで人物の背景までわかる仕組みになっている。

色彩や骨格……。極限にまで切り詰められたシンプルさと誰が見ても明らかな個性の作り方によって、世界観そのものを容易に識別できるように作られている。この作りの見事さには学ぶべきものは多い。

例えば人物の骨格は、股間部分が極端に切り上げられていて、手や足がひょろっと長く見えてしまい、力のない棒っきれのような印象だ。胸や腹にも筋肉を感じさせる隆起はなく、ぺらっとポリゴンの板を貼り合わせたような貧相さしか感じない。肉体でキャラクター間の個体差を表現しようという努力は完全に放棄されていて、個体差といえばせいぜい男女の性差、バストの有無だけしか描き分けられていない。

画面は静止画だけを見るとなかなか美しく見えるが、動き始めると途端に平面的な人形劇になる。基本的にアニメーションの出来が悪い。一つ一つの動きが、動きの全体から浮き上がってしまい、動作に一連の流れが感じられない。さらに抑揚がなく、例えば大きなアクションをする手前に、構えたり腰を沈めたりといった予備運動は一切しない。何もかもがいきなりで、ひゅん、ひゅんと力感なく飛び交ってしまっている感じだ。動きに何ら抑揚も尾を引くものもない。

アクションが中心だというのに、格闘アクションには肉体がぶつかり合う重量感はまったくない。重量感がないから、動きの軌跡が美しく見えず、動きがくちゃくちゃに混乱しているように見え、また力学的な感覚がなくぶつかり合うからひょろひょろと組み合って倒れている、というようにしか見えず、アクションで燃え上がるものがなにひとつない。

それから、おそらく走りの動きはあらかじめテンプレートが用意されているのだろう。どの走りも同じポーズ、同じ感覚だ。また、例えば走りからジャンプ、といったアクションの間にもやはり連続性が感じられず(間を埋める動きが殆どないか、全くない)、あらかじめ用意された動きのテンプレートを組み合わせたように見えてしまう。

光の効果だけで街のディティールが描かれているが、これが美しく見えるのはおそらくロングサイズだけだ。接近してみると光の印象は平面的で、何より光が光と感じられない。ぼんやりとした印象で、光といわず、せいぜい色の識別ができる程度の処理でしかない。単独の光に厚みが感じられないことが、デザインの安っぽさも加わって映像をいかにも一昔前のぺらぺらのデジタル映像にしてしまっている。

アニメーションとしての完成度は、日本のアニメで例えると『gdgd妖精s』をもう少し手間暇かけてブラッシュアップした、という感じだろうか。もちろん、映像の中にはいいと感じられる瞬間はいくつもあるのだが、大抵はその一瞬だけだ。その一瞬をシーン全体の活力として引っ張り上げようという努力は見られず、また映像をよりよくしようという方法を知らないのではないか、とすら思った。

基本的には悪の将軍テスラーが何かを企み、ベックがそれを阻止する、という繰り返しなのだが、その背景に大きなプロットの流れが意識されており、人間の情動が少しずつ変化する過程が描かれている。登場人物があまりにも少ないのが弱点だが、毎回趣向を凝らしたアクションの舞台構築と、そこに添えられる人間のドラマの連動で、作品を見る価値のあるものに押し上げている。見終わって「面白かった」と思わせる秘密がここである。

それはかつて、日本の漫画・アニメが描いていて、現在の日本が描かなくなったもの、あるいは描けなくなったものだった。毎回活劇があり、その背景に人間がいて、といった普遍的な構図。それから人間の配置を少しずつ変化させながら、大きなプロットを操作し作家が構想したクライマックスへと接近させる。『トロン:ライジング』の貧相な映像の向こう側に、日本が描けなくなったものを見つけて愕然とした思いになった。

それから、救世主トロンに扮装して戦うベックの姿は、実は普遍的なアメコミ・ヒーローの姿にだぶってくることに気付かされる。ヒーロー特有のタイツスーツを身にまとい(『トロン』の場合、全員が基本タイツ姿だが)、覆面で正体を隠して戦う。ベックと親しい友人と何度も接触するが、友人達は不自然なくらいトロンがベックであると気付かない。トロンはピンチの時にどこからともなく現れ、みんなを助けてくれる正義のヒーローなのだ。

『トロン:ライジング』はプログラム内の世界、という独創的なイメージで作られているが、底流にあるのは失われつつあるアメコミ・ヒーローの理想像だった。

作品データ

監督:ジョセフ・コシンスキー チャーリー・ビーン ショーン・ベイリー

原作:スティーブン・リズバーガー ボニー・マクバード

脚本:アダム・ホロウィッツ エドワード・キッツィス

アニメーション制作:ポリゴン・ピクチャアズ 製作:ウォルト・ディズニー・テレビジョン・アニメーション

出演:イライジャ・ウッド ブルース・ボックスライトナー エマニュエル・シュリーキー

ボール・ルーベンス マンディ・ムーア ネイト・コードリー

ランス・ヘンリクセン レジナルド・ヴェルジョンソン フレッド・タタサイアー

吹き替え:伊藤健人 高瀬右光 棟方真梨子 白熊寛嗣

山口理恵 高坂宙 西凛太郎 仲野裕

■2013/03/31 (Sun)

ゲーム■

今回は趣向を変えて、WiiUのMiiverseで絵を描く過程を追っていこう。

Miiverseとは?

Miiverseとは?

WiiUを起動すると、テレビ画面にはいくつかのタイトルのサムネイルが浮かび上がり、その周囲に一杯のMiiが取り囲む。これが『わらわら広場』と呼ばれるスペースである。浮かび上がっているサムネイルは、WiiUで発売、あるいは配信しているタイトルで、このサムネイルをクリックすると 中を覗くことができる。中はユーザー達が情報や意見をやりとりするコミュニティスペースとなっており、このコミュニティスペースが『Miiverse』である。

中を覗くことができる。中はユーザー達が情報や意見をやりとりするコミュニティスペースとなっており、このコミュニティスペースが『Miiverse』である。

ここでは100字のコメントと小さな画像を描くことができて、ちょっと見たところ、ツイッターに似たインターフェイスである。ツイッターとの相違点は、特定のゲームのコミュニティに特化したところ。それから「そうだね」ボタンが設置されており、特にコメントがなくてもこれを押すことで共感を示すことができるようになっている。ツイッターとフェイスブックの要素を少しずつ持っていると見ればいいだろう。

短いコメントでも、「そうだね」を押してもらえるとなかなか嬉しい気持ちになるものである。

Miiverseのサービスが始まって以来、案の定というか抜きん出た技術を持った絵師達が素晴らしい画像を投稿しはじめ、特定のコミュニティはほとんど絵師たちによる作品発表の場と化し、文字投稿の存在を圧倒してしまっている。pixivやニコニコ動画と同じような様相や傾向を持ち始めている、というべきだろうか。

Miiverseのサービスが始まって以来、案の定というか抜きん出た技術を持った絵師達が素晴らしい画像を投稿しはじめ、特定のコミュニティはほとんど絵師たちによる作品発表の場と化し、文字投稿の存在を圧倒してしまっている。pixivやニコニコ動画と同じような様相や傾向を持ち始めている、というべきだろうか。

しかしMiiverseはまだpixivやニコニコ動画ほど一部の権威的なユーザーの色に毒されておらず、芽吹いたばかりの文化の素朴さをまだ持っている。確かに一部の凄まじい技巧を持った絵師たちの投稿があるものの、まだそれほど排他性を目的とした批評などは育っておらず、ユーザーの感覚は穏やかで巧い絵も下手な絵もまあまあな絵も並列に並び、いっしょくたに楽しもうという印象が残っている。

将来的にはそういった穏やかさはなくなってしまうかもしれないが――今はこの穏やかさに積極的に参加して楽しみたい。

MiiVerseで絵を描く

というわけで、今回はこのMiiverseで絵を描いてみようと思う。

普段、ブログを読みに来ている人は(そんな人いるのか?)察しだと思うが、私は絵を描くようなタイプではないし、技術など全くない。平凡無個性的なキャラクターを何とか描けるくらいだろうか。

それでもある程度丁寧に描けばまあまあそこそこの絵くらい仕上げることはできるし、Miiverseではまあまあそこそこの共感をいただいている。

絵を描くとこは難しく、石にかじりつく覚悟の修行がなければ本当の意味で会得することはできないが、丁寧に形さえ整えて描けば誰でもまあまあそこそこの絵は描ける。その実証例を、説明つきでここで過程を追っていこうと思う。

まず完成形を。『けいおん!』の主人公平沢唯だ。

まず完成形を。『けいおん!』の主人公平沢唯だ。

私は技術がないので、細かい描写はできない。Miiverseの中には、存在自体がオーパーツというくらいうまい人は一杯いるのだが、そういった絵を再現することはできない。しかしこの程度なら描けるし、おそらく誰にでも描けるだろうと思う。これ以上にうまい絵を描こうと思ったら、実質的な絵の修行と長い年月が必要だ。

最初はざっくり輪郭線。

最初はざっくり輪郭線。

Miiverseにはレイヤーなどというものはない。ラフを積み重ねて壮大な絵巻を描くことはまず無理だ(できる人はできるが)。大雑把に形が見えてきたら、どんどん整えて完成形に持ち込んでいった方がいい。

Miiverseの絵師の中には、ラフもなしに、いきなり一発書きに近い感覚で絵を描く人もいるようだが、それは本当に絵のうまい人なので参考にしない。

ついでにツールと言えばペンと消しゴムだけ。拡大機能もない。最低限のツールしかない。使い勝手のいいツールとはいえない。

最初は顔の輪郭線を。

最初は顔の輪郭線を。

じわじわと形を整えていく。

絵を描く際には必ずお手本を目の前に置くべきだ。普段から絵に親しみ慣れている人ならば問題ないが、私はそういったタイプではなく、お手本を目の前に置かないとまったく描けない。お手本を目の前に置き、元の描き手の癖をよくよく確かめながら絵を描いていけば、それなりにいい感じの絵ができる。輪郭線一つ取っても人によって随分癖があるので、たかが輪郭線と思わず、元絵をよく見てじっくり描き込んでいって欲しい。最初の一歩目から躓くことのないように。

次に目を描く。目元はもっとも慎重に描くべき部分だ。ほんのちょっとの差で深刻なくらい絵の印象が変わってしまう。

次に目を描く。目元はもっとも慎重に描くべき部分だ。ほんのちょっとの差で深刻なくらい絵の印象が変わってしまう。

Miiverseはあまり大きな画像は作れない。この辺りは、ほとんどドット画感覚で、ぎりぎりまでこだわって修正を入れたい。

『けいおん!』キャラクターの目は、やや上くらい。最初のラフではずいぶん下にしてしまったので、位置に修正を入れながら描写していく。

『けいおん!』キャラクターの目は、やや上くらい。最初のラフではずいぶん下にしてしまったので、位置に修正を入れながら描写していく。

目の中のタッチ線は、ちょっと描いてみたが、汚れにしか見えなかったので途中で消した。

目元を描いてから、やっぱり輪郭線がずれていたことに気付く。後にすると修正不能になるので、今のうちに直しておく。

目元を描いてから、やっぱり輪郭線がずれていたことに気付く。後にすると修正不能になるので、今のうちに直しておく。

よく目鼻口のバランスがおかしいことに気付くが、一つ一つを消していけば、どのパーツの位置がおかしいかわかる。バランスは大切だから、慎重に、位置を決めて。今回は正面顔だったので簡単に修正できた。

頬のタッチ線は、うまく再現できなかったので省略。

髪の毛を描いていく。ここで私がよくやらかす失敗は、輪郭線と頭のラインがずれて、ヅラを被っているような絵にしてしまうことだ。今回は……まあまあうまくいったようだ。

髪の毛を描いていく。ここで私がよくやらかす失敗は、輪郭線と頭のラインがずれて、ヅラを被っているような絵にしてしまうことだ。今回は……まあまあうまくいったようだ。

前髪と髪留めを描き終えたところで、眉毛と二重まぶたを書き忘れていたことに気付く。うっかり忘れるところだった。

前髪と髪留めを描き終えたところで、眉毛と二重まぶたを書き忘れていたことに気付く。うっかり忘れるところだった。

髪留めを描くと何となくそれっぽくなる。

平沢唯といえばふんわりした髪のボリューム。顔が似ている憂を描き分ける時のポイントでもある。普段キャラクターを描く時よりも、頭を少し大きめに、ふわふわした印象を心がけて。

また仕上げの想定してラインを大きめに描いておく。

服を描いていく。首からはじめて襟とネクタイを、ブレザーを描き込んでいく。原画のネクタイの丸みのある描き方をよく見て描く。少ししか見えないが、平沢唯の特徴である、丸みのある肩を意識して。

服を描いていく。首からはじめて襟とネクタイを、ブレザーを描き込んでいく。原画のネクタイの丸みのある描き方をよく見て描く。少ししか見えないが、平沢唯の特徴である、丸みのある肩を意識して。

ブレザーは原画では黒に近い紺色。髪の毛よりさらに一段太い線で描いておく。

服がすっかり描けてから、首の後ろの髪を書き足していく。ラフで描けるならどちらでもいいが、体の線を確定してから描かないと位置が決められないので、今回の場合は体を描いて、それから髪の毛を描く。

服がすっかり描けてから、首の後ろの髪を書き足していく。ラフで描けるならどちらでもいいが、体の線を確定してから描かないと位置が決められないので、今回の場合は体を描いて、それから髪の毛を描く。

ようやく線画が完成。髪の毛のディティールを書き足していく。

ようやく線画が完成。髪の毛のディティールを書き足していく。

濃淡の表現にトーンを使用する人は多いが、私はこの技術をまったく使えない。トーンを作成する際、特別な道具を使用するわけではない。手動で規則正しくドットを打ち込んでいくのである。

しかし私はこの正確にドットを打っていく作業はまったく駄目である。どうしても狙ったポイントに点を打つことができず、この技術を習得することができなかった。(もはや誰もが当たり前のようにトーンを使用しているが、ここに日本人の手先の器用さを感じてしまう)

そこで点描である。点描、といっても、ちょんちょんちょんと点を打っていくだけでもので、技術とすら呼べない簡単な方法である。簡単な技術だが、点の打つ量次第で濃淡を表現でき、しかもMiiverseの画像はあまり大きくないので、全体を細かく点を打つのにさほどの時間も労力もかからない(“大きな画像が作れない”という問題がここで利点となって出てくる)。トーン技術のない人には点描はお勧めの技法である。

では実作。どこからでもいいので点を打っていく。髪の毛のラインを太めに描いたのは、点描で作った濃淡で線が埋没してしまわないようにである。線画だけだと太すぎに見えたラインも、点描を打っていくと馴染んでいく。

では実作。どこからでもいいので点を打っていく。髪の毛のラインを太めに描いたのは、点描で作った濃淡で線が埋没してしまわないようにである。線画だけだと太すぎに見えたラインも、点描を打っていくと馴染んでいく。

ブレザーは髪の毛より濃い点描で。影部分を真っ黒に塗りつぶし、その濃さを基準に点を打っていく。襟の部分は制作の過程で見えなくなってしまうので、さらに太い線で縁取りをしておく。

ブレザーは髪の毛より濃い点描で。影部分を真っ黒に塗りつぶし、その濃さを基準に点を打っていく。襟の部分は制作の過程で見えなくなってしまうので、さらに太い線で縁取りをしておく。

光の当たる肩部分は点をやや少なめに。点の打ち方で濃淡を表現できる実例である。

いよいよ完成。光が当たる部分の点描を少し消して、シャツ部分の影を書き足して完成。

いよいよ完成。光が当たる部分の点描を少し消して、シャツ部分の影を書き足して完成。

なかなかいい感じの絵ができあがったが、投稿すると身バレしてしまうので、ここまで来て全削除。

描くのにかかったのは1時間程度。むしろ、ブログ用にカメラで撮影した画像の歪みを修整するのに時間がかかった。

右は完成までの過程をGIF動画にしたもの。

絵を本格的に学ぼうと思ったら、何年もかけて修行しなければならない。

しかし、私が今回見せた程度の絵ならば、修行など必要なく、原画をよく見て丁寧に描けば誰にでも描けるものである。絵がうまくなりたいと思っている人に本格的な絵の指南はできないが、まあまあの絵を描くための大雑把な方法と、その実証を示すことくらいならできる。というか、私の力などそれくらいなものだ。

共感をもらえる絵を描きたいと思っている人は、もう少し丁寧に、自分がいま描いているものの形を正しながら。それだけでずいぶん変わるものである。

いい感じの絵を描き、それなりの共感をもらって、Miiverseをより楽しんでもらえば幸いである。

WiiUを起動すると、テレビ画面にはいくつかのタイトルのサムネイルが浮かび上がり、その周囲に一杯のMiiが取り囲む。これが『わらわら広場』と呼ばれるスペースである。浮かび上がっているサムネイルは、WiiUで発売、あるいは配信しているタイトルで、このサムネイルをクリックすると

ここでは100字のコメントと小さな画像を描くことができて、ちょっと見たところ、ツイッターに似たインターフェイスである。ツイッターとの相違点は、特定のゲームのコミュニティに特化したところ。それから「そうだね」ボタンが設置されており、特にコメントがなくてもこれを押すことで共感を示すことができるようになっている。ツイッターとフェイスブックの要素を少しずつ持っていると見ればいいだろう。

短いコメントでも、「そうだね」を押してもらえるとなかなか嬉しい気持ちになるものである。

しかしMiiverseはまだpixivやニコニコ動画ほど一部の権威的なユーザーの色に毒されておらず、芽吹いたばかりの文化の素朴さをまだ持っている。確かに一部の凄まじい技巧を持った絵師たちの投稿があるものの、まだそれほど排他性を目的とした批評などは育っておらず、ユーザーの感覚は穏やかで巧い絵も下手な絵もまあまあな絵も並列に並び、いっしょくたに楽しもうという印象が残っている。

将来的にはそういった穏やかさはなくなってしまうかもしれないが――今はこの穏やかさに積極的に参加して楽しみたい。

MiiVerseで絵を描く

というわけで、今回はこのMiiverseで絵を描いてみようと思う。

普段、ブログを読みに来ている人は(そんな人いるのか?)察しだと思うが、私は絵を描くようなタイプではないし、技術など全くない。平凡無個性的なキャラクターを何とか描けるくらいだろうか。

それでもある程度丁寧に描けばまあまあそこそこの絵くらい仕上げることはできるし、Miiverseではまあまあそこそこの共感をいただいている。

絵を描くとこは難しく、石にかじりつく覚悟の修行がなければ本当の意味で会得することはできないが、丁寧に形さえ整えて描けば誰でもまあまあそこそこの絵は描ける。その実証例を、説明つきでここで過程を追っていこうと思う。

私は技術がないので、細かい描写はできない。Miiverseの中には、存在自体がオーパーツというくらいうまい人は一杯いるのだが、そういった絵を再現することはできない。しかしこの程度なら描けるし、おそらく誰にでも描けるだろうと思う。これ以上にうまい絵を描こうと思ったら、実質的な絵の修行と長い年月が必要だ。

Miiverseにはレイヤーなどというものはない。ラフを積み重ねて壮大な絵巻を描くことはまず無理だ(できる人はできるが)。大雑把に形が見えてきたら、どんどん整えて完成形に持ち込んでいった方がいい。

Miiverseの絵師の中には、ラフもなしに、いきなり一発書きに近い感覚で絵を描く人もいるようだが、それは本当に絵のうまい人なので参考にしない。

ついでにツールと言えばペンと消しゴムだけ。拡大機能もない。最低限のツールしかない。使い勝手のいいツールとはいえない。

じわじわと形を整えていく。

絵を描く際には必ずお手本を目の前に置くべきだ。普段から絵に親しみ慣れている人ならば問題ないが、私はそういったタイプではなく、お手本を目の前に置かないとまったく描けない。お手本を目の前に置き、元の描き手の癖をよくよく確かめながら絵を描いていけば、それなりにいい感じの絵ができる。輪郭線一つ取っても人によって随分癖があるので、たかが輪郭線と思わず、元絵をよく見てじっくり描き込んでいって欲しい。最初の一歩目から躓くことのないように。

Miiverseはあまり大きな画像は作れない。この辺りは、ほとんどドット画感覚で、ぎりぎりまでこだわって修正を入れたい。

目の中のタッチ線は、ちょっと描いてみたが、汚れにしか見えなかったので途中で消した。

よく目鼻口のバランスがおかしいことに気付くが、一つ一つを消していけば、どのパーツの位置がおかしいかわかる。バランスは大切だから、慎重に、位置を決めて。今回は正面顔だったので簡単に修正できた。

頬のタッチ線は、うまく再現できなかったので省略。

髪留めを描くと何となくそれっぽくなる。

平沢唯といえばふんわりした髪のボリューム。顔が似ている憂を描き分ける時のポイントでもある。普段キャラクターを描く時よりも、頭を少し大きめに、ふわふわした印象を心がけて。

また仕上げの想定してラインを大きめに描いておく。

ブレザーは原画では黒に近い紺色。髪の毛よりさらに一段太い線で描いておく。

濃淡の表現にトーンを使用する人は多いが、私はこの技術をまったく使えない。トーンを作成する際、特別な道具を使用するわけではない。手動で規則正しくドットを打ち込んでいくのである。

しかし私はこの正確にドットを打っていく作業はまったく駄目である。どうしても狙ったポイントに点を打つことができず、この技術を習得することができなかった。(もはや誰もが当たり前のようにトーンを使用しているが、ここに日本人の手先の器用さを感じてしまう)

そこで点描である。点描、といっても、ちょんちょんちょんと点を打っていくだけでもので、技術とすら呼べない簡単な方法である。簡単な技術だが、点の打つ量次第で濃淡を表現でき、しかもMiiverseの画像はあまり大きくないので、全体を細かく点を打つのにさほどの時間も労力もかからない(“大きな画像が作れない”という問題がここで利点となって出てくる)。トーン技術のない人には点描はお勧めの技法である。

光の当たる肩部分は点をやや少なめに。点の打ち方で濃淡を表現できる実例である。

なかなかいい感じの絵ができあがったが、投稿すると身バレしてしまうので、ここまで来て全削除。

描くのにかかったのは1時間程度。むしろ、ブログ用にカメラで撮影した画像の歪みを修整するのに時間がかかった。

右は完成までの過程をGIF動画にしたもの。

絵を本格的に学ぼうと思ったら、何年もかけて修行しなければならない。

しかし、私が今回見せた程度の絵ならば、修行など必要なく、原画をよく見て丁寧に描けば誰にでも描けるものである。絵がうまくなりたいと思っている人に本格的な絵の指南はできないが、まあまあの絵を描くための大雑把な方法と、その実証を示すことくらいならできる。というか、私の力などそれくらいなものだ。

共感をもらえる絵を描きたいと思っている人は、もう少し丁寧に、自分がいま描いているものの形を正しながら。それだけでずいぶん変わるものである。

いい感じの絵を描き、それなりの共感をもらって、Miiverseをより楽しんでもらえば幸いである。

■

追記

■2013/03/09 (Sat)

ゲーム■

これは私が『ドラゴンクエストX』ベータテスト(WiiU版)のプレイ中に体験した話である。

Wii版『ドラゴンクエストX』は未プレイである。

この記事はゲームのネタバレが大量に描かれている。

Wii版『ドラゴンクエストX』は未プレイである。

この記事はゲームのネタバレが大量に描かれている。

ゲームをスタートさせて、最初にプレイヤーがやらなくてはいけないのは、キャラクターメイキングである。プレイヤーの分身たる主人公の設定を作るのは当然であるが、その後さらに主人公の家族を創造する場面へと続いていく。主人公は両親をなくしている設定で、ここで選択できるのは唯一の家族である兄/姉/弟/妹の中から一つだけである。私はここで、“姉”を設定した(デフォルト設定は“妹”らしい)。

私自身は小柄でピンクの髪をした少女にした。名前は、ここでは“ラケル”としておこう。女武闘家にするつもりだから、武道家になったときの衣装や設定に似合いそうな容姿や体型を選んだ。姉の名前はレアだ。

キャラクターメイキングが完了すれば、ゲームが始まる。

場所は鬱蒼たる森を小さく切り拓いて作られた村である。エテーネ村――と村人は呼んでいる。村の中心には森の木で組み立てられたモニュメントが建てられている。モニュメントはのこぎりを使わず木を丸太の状態のままで積み上げた素朴な作りで、色鮮やかなタペストリーが被せられている。

そんなモニュメントの前に立っていると、背後からラケルを呼びかける声が。姉のレアだ。振り向くと、大きな亀の甲羅に乗っているレアがいた。レアと一緒に乗っているのは、村の老巫女のアバだ。

巨大な亀は村の守り神である「カメさま」だ。レアと巫女アバの2人を載せてもまだ余裕のあるカメさまは非常に大きく、甲羅の高さはラケルの頭より少し上だ。

カメさまはずっと長い眠りに入っていて、ラケルがこのカメが目を覚ましているところは一度も見た経験はない。しかし今カメさまは、カメらしくゆったりしているものの、どっしりとした貫禄を背負ってのしりのしりと歩いていた。

レアが言うには、カメさま自身で乗っていい、と言ったらしい。さらにレアはラケルも載せようと手を伸ばすが――「ならん!」と巫女アバが気色ばんで反対する。なぜならばラケルは……。

ここで目を覚ます。夢だったのだ。現実のカメさまは眠りについた目を覚ます気配はない。それに村の問題児であるレアは巫女アバと一緒にカメさまの甲羅に乗るような間柄ですらない。

ラケルが目を覚ますと、すでにレアが何かしらの問題を起こしたところらしかった。ラケルはいつもしているように、姉のレアの後始末をするために、村の中を駆け回ることになる。

ゲームは主人公ラケルが目覚める場面から始まる。現実から異空間へプレイヤーを導く、セオリー通りの冒頭だ。

ベッドから身を起こし、まず周囲を見回して最初に思ったのは――でかい。何もかもがでかい。部屋の広さも、ベッドの大きさも、樽やその他の大きさも、果たしてここは巨人の国だろうか、というくらいに不釣り合いな大きさだった。

主人公をもっとも小さいサイズの設定にしたのがまずかったのだろうか。とにかく家の外に出るが、やはりでかい。軒下の隙間にうっかり入り込んでしまうのではないかと思うくらい、周囲の家は大きかった(軒下に入れないだろうか、と試したが無理だった)。

主人公に最初に与えられた課題は、姉のレアがしでかした問題の後始末だった。錬金術に入れ込んでいるレアだったが、これでアバの「ハツラツ豆」を駄目にしてしまった。ハツラツ豆は村で最も偉大な権力を持つ巫女アバの好物で、これが失われたとなれば落雷は必死だ。そうなる前に、アバの機嫌を取る必要がある。肝心のレアは逃亡してしまったので、ラケルが一人でアバの元へ向かい、謝りに行くことに。

村で一番大きな建物である教会へ向かうが、アバは部屋で眠っているところだった。アバが目を覚ますまでの間、ラケルには別の課題が与えられる。「フカフカのもみガラ」と「干しどくけし草」の2つを村人からもらってくるようお使いを頼まれるわけだが、この過程でささやかなチュートリアルが挿入される。村人との会話で画面の見方や操作説明を。村の中を探索していくうちに、壺や棚の中、家の裏に置かれている宝箱を見つけるなどをして必要なアイテムを揃え、このゲーム特有のルールを身につけていく。

その後、ようやく巫女アバが目を覚ますが、今すぐにレアを連れてくるようにと指示される。ハツラツ豆の問題ではない、別の、何か重大な事件……いや予言を授かったのだとアバは言う。

レアが逃げるとしたら、いつもの場所だ。村の外に出て、草原を北東へ進んだ場所。「いしずえの森」と呼ばれている場所にレアはいるはずだ。ラケルは必要な装備を整えて、いしずえの森へと向かう。

村を出ると、周囲を高い崖に囲まれた、少し広めの庭園といった空間の草原が現れる。完全に自然のままの風景ではなく、草原の一部は切り拓かれて道が作られ、要所要所に村人が迷わないよう立て札が立てられている。草むらは背が高く、赤く色づく花がささやかな風に揺れている。そんな風景の中を、スライムがぴょんぴょんと飛び跳ねている。崖に囲まれているので眺めは狭いが、穏やかで牧歌的な風景だ。

時々襲いかかってくるスライムを蹴散らしながら草むらを進んでいくうちに、少しずつ経験値を蓄積させていく。そうしながら、やはりでかい、と思う。草むらはどれも背が高いし、花は南米の熱帯の中で育ったかのように大輪を咲かせている。遠景に見える木々はまあまあ手頃な大きさに見えるが、近寄ってみるとどれも異様に幹が太い。ここは巨人の国なのだろうか。いやそれとも原生林の時代の、奔放に育っていく自然の威容を表現しようとしたのだろうか……いや、草原には明らかに人間や文明の手が介入した痕跡があるのだが。

それはともかく、いしずえの森に到着する。ここは古い時代の遺跡が残る森である。高く育った草むらや茂みに紛れて、何か曰くありげな石碑が置かれている。そんな場所に姉のレアがいた。錬金術の失敗でハツラツ豆が失われたわけだが、レアは故意に悪さを起こしたつもりはなかった。次は必ず成功させる、とここで錬金術の研究を続けていたのだ。

そんなレアを連れて、アバのもとへと戻る。アバはさらに村人全員を集め、眠っている時に得た予言を伝える。それは……村が滅び、村人全員が死ぬという破滅の予言だった。しかし、育みの大地を抜けて、その向こうの「清き水の洞窟」に咲いている「テンスの花」を手に入れられれば、破滅の悲劇を回避できるという。

さっそくレアとシンイの2人を伴って、洞窟を目指す冒険が始まった。

ここから本格的なゲームが始まる。敵と戦いながらレベルを上げ、ストーリーを進めていく。戦闘システムはややルックスが変わり、固定ターン制バトル方式ではなく、アクティブリアルタイムバトルとなっているが、コマンドを入力して行動を決めていくやり方には変わりなく、これまでのシリーズの経験があれば戸惑うことなくゲームに入っていけるはずだ。また戦闘の場面は、“特設の戦闘空間”ではなく、一旦画面は切り替わるもののマップフィールドのままだ。戦闘が終了すると、切り替えなしでそのままマップフィールドの移動シーンに戻る。戦闘中、カメラを動かして方向がわからなくなる場合がよくあるので、戦闘終了後、地図を見て方向を確認しよう。

ただし今回は、アナログスティックと十字キーの操作が分離している。キャラクターの操作はアナログスティックで、ウインドウのカーソル操作は十字キーで、と役割が分担している。これまではウインドウを開けばゲームは一時中断となっていたが、ウインドウを開いた状態でもアナログスティックでキャラクターを操作できて、ゲームを進行させることができる。さらにZLボタンが「オートラン」になっており、これを押すとキャラクターを自動的に前方へと走らせることができる。オートランの状態にして、少しアナログスティックで方向を調整してやれば、後はゲームを見ているだけでいい。

この操作体系がどんな時に有効かと言うと、オートランにした状態で、ステータスなどをじっくり確認する時だ。次のレベルまであとどれだけ経験値が必要なのか、今お金がどれだけあったか、現在のクエストは何があったかしら、等々。今までの『ドラクエ』だとウインドウを開いて、ゲームを一時中断状態にする必要があったが、『ドラクエX』はこれまで無駄にしていた一時中断の時間を、情報の確認する時間に割り当てることができる。またこの設計は、オンラインゲーム中にキャラクターを“走りポーズ”のままなど不自然な停止状態にさせないための配慮である。

敵は強力になっていくので、レベルを上げて装備を整えて準備万端にしなければならない。ここではレベル10が上限だ。仲間となる姉のレアとシンイはレベルアップしないし、こちらから直接指示を与えることはできないが、強力な味方だ。

要所要所に中ボスとなる強力な敵が待ち構えているが、これを蹴散らせて進み、「清き水の洞窟」へと突入する。敵はさらに強力になっていくから慎重に進める必要がある。仲間の体力が減ってきたら、一旦村に戻って回復させたほうがいいだろう。自分の家のベッドを調べれば、眠ることができる。

ようやく洞窟の最深部へ。明らかに文明的な香りのする、装飾が張り巡らされた古い扉を開けると、その向こうに、確かにテンスの花が咲いていた。広い部屋はかつて温室だったのか、足下には水が浸され、中央の空間へ飛び石が連なり、小さな離れ島となったそこにはテンスの花が一杯に咲き乱れていた。

ほっと安心したのも束の間、そこに魔導鬼ベドラーが出現する。魔導鬼ベドラーは口から漏れる青い息でテンスの花を燃やし尽くそうとする。そうはさせまいとラケル達が武器を手に魔導鬼ベドラーを攻撃した。

戦いが終わり、何とか残ったテンスの花を手に入れて清き水の洞窟を後にする。

洞窟を出ると、何か風景がおかしい。空は赤く黒く沈み、どこかで低く唸るような音がしている。それに森や草原が風の音だけを残して沈黙している。あれだけいた魔物の気配が、そこから忽然と消えてしまっている。何かが起きた……。そんな予兆で不安にかき乱されていると、唐突に雷が落ちた。村の方だ。自然の雷ではない。ラケル達は村を目指す。

村に辿り着くと、そこはすでに壊滅状態だった。忌まわしきデーモン達が跋扈し、村は焼かれ建物が崩れ、村人は虐殺されていた。村から吹き上がった黒煙が、沈みかける夕空の闇へとかき消えていく。その闇の中から、まさにその住人と呼ぶべき主が姿を見せていた。この者が魔物を扇動して村を焼くように指示したのだ。

すぐに魔物の群れがラケル達に気付いた。魔物は黒き魔法の渦を作り出し、ラケルたちが立っている場所をめがけて落とす。その落下地点に立っていたのは――レアだ。

ラケルはレアに手を伸ばす。シンイが振り向く。間に合わない――!

その時、何かが起きた。全てが停止していた。もくもくと勢いをつける黒煙が形を定め、飛び交っていた火の粉がその場所で留まっている。村を覆っていた魔物達の罵声も、激しい破壊の轟音も、その瞬間静止した。そんな只中でレアだけがただ一人、時の狭間に取り残されたように停止した時間を見ていた。

これはいったい……しかしその意味を解する間もなく、再び時が動き出す。ラケルとシンイには、魔力の渦で地面が吹っ飛び砂煙が巻き上がる寸前、レアの姿が消えたように見えた。

レアはどこかに転送されたのだ。きっと無事に違いない。そう救いを得たその直後、ラケルは次なる魔物の攻撃で命を落としてしまう……。

この魔物の襲撃場面は、リアルタイムムービーとレンダリングムービーの混合で描かれる。リアルタイムムービーとレンダリングムービーは、WiiUが高い表現力を持っているため、あまり違和感がない。全編レンダリングムービーで描けばいいのに、なぜ間にリアルタイムムービーを挟み込む必要があったのかといえば、主人公とその親族をプレイヤーの手でエディットしているからだ。まさかプレイヤーが作るであろう全てのパターンのムービーを用意するわけにはいかない。だからプレイヤーが創作したキャラクターが登場する場面だけはリアルタイムムービーである必要があったのだ。

そうすると、やはり細部の作り込みに違和感が出てきてしまう。特にクローズアップ。キャラクターの全体骨格はそれなりに密度の高いモデリングで描かれているのだが、キャラクターの顔の部分だけやけにドットの粗が目立つ。シンイは固定キャラクターだからレンダリングムービーでクローズアップしても当然崩れる部分はなく、あの点だけの目が高密度の空間の中に描かれるのだが、それが対比となってしまうので主人公キャラクターの作りがどうしても荒く見えてしまう。あの場面だけ、もう少し密度の高いモデリングを用意することはできなかったのだろうか。

すでに一昔前の技術による表現法とはいえ、レンダリングムービーとリアルタイムムービーの継ぎ目に違和感はなく、カットの流れ自体にストレスはなかった。

こうしてラケルは死亡する。しかしその魂は何者かに引き上げられ、天上の世界へと導かれていく。何者かの意思と力によって、ラケルは別の者の肉体を借りて復活することとなった。

ここで、選択肢が与えられる。

最初の選択肢は、復活する肉体。プレイヤーは5つの種族から素体を選択する。「オーガー」「ウェディ」「エルフ」「プクリポ」「ドワーフ」の5種だ。

次に職業の選択だ。「戦士」「僧侶」「魔法使い」「武闘家」「盗賊」「旅芸人」の5種。もともと武闘家の女の子を作るつもりだったので、この選択はオーガーで武闘家の一択。

この一連の選択を終えると、再びゲームが始まる……。

ラケルが再び目を覚ましたのは、雪を抱く冷たい大地だった。雪山の最中らしく、村を取り囲む岩肌は硬く冷たい。冷たい風はつぶてのように固まった雪をいつも交じらせていた。

ラケルは女に引き摺られて、村の入り口へとやってくる。ラケルは死亡していた。魔物の住み家となっている洞窟の入り口で、力尽きて倒れていたのだという。

いや、同じ時に死亡したオーガーの体を借りたのだ。死んだオーガーの周囲に、村人達が集まってくる。そこに、ラケルの魂が肉体に宿り、オーガーとなって復活する。

ここからオンラインゲームがスタートする。ベータテストはオフラインの選択はできない。ベータテストが始まった直後なので、同じように死から復活した“導かれし者“が村中に溢れ返っていた。

このチュートリアルでカメラを入手でき、これでゲーム中で撮影した写真をスクエア・エニックスのサイトで確認するととができるようになる。掲載される写真は、私がゲーム中で撮影した写真である。(→ドラゴンクエストXプレイヤー専用サイト/ゲーム中で撮影した画像や、ゲーム中の様々な情報はここで確認できる)

(みんな同じ発想だったのだろう、パワー系オーガーに戦士や武闘家を掛け合わす人は多かった。みんな背中に大剣背負い、あるいは腰に爪を吊していた。魔法使いや僧侶を選んだ人はいたが、少数派だった)

オンラインゲームが始まり、ランガーオ村でオーガーとして復活したラケルは、一通りのチュートリアルと情報収集を終えると、ある使命を携えて村の外に出ることになる。

するとそこは――合戦場だった。広がりのある雪原の風景のあちこちで戦闘が始まっていた。フィールド上には常に絶えずモンスターが配置されているわけだが、ベータテストを始めたばかりのプレイヤーが我先に経験値を得ようとモンスターに戦いを挑んでいたのだ。そこら中で血なまぐさい戦闘が、攻撃の音や怒号や悲鳴、レベルアップ音が混じり合って、フィールドと呼ばずむしろ戦場というべき光景へと変質していた。(エテーネ村で「周囲が大きい」と思った問題は、ここでは解消される。家のサイズやフィールドの植物の大きさは、“手頃”と思えるサイズになっていた。人間ではなくオーガーやその他亜種のサイズに合わせてデザインされていたようだ)

私も彼らの合戦へと飛び込んで戦場の兵士の1人となる。ここからオンラインゲームが始まるわけだが、ゲーム設計はいきなりシビアになる。何せ戦闘に勝利しても経験値と金が1しか手に入らない。いくら戦っても、なかなかレベルアップしないし貯金もできない。『ドラクエ』シリーズはRPGの中でもストレスなくサクサク進むのが特徴になっていて、エテーネ村での事件までは確かにこの『ドラクエ』シリーズの個性は受け継いでいたのだが、オンラインゲームが始まると途端に進行は緩慢になる。レベルが上がらず、話もなかなか進められない。これがオンラインゲームにおけるごくごく一般的な設計だ、と言われても何となく納得できない。レベルが上がらない、お金が貯まりにくい、という状況を作ってプレイヤーを長くオンライン上に拘束させようという運営側の某策のように勘ぐってしまう。もしも簡単に強くなってしまうことが問題だというのならば、イベント進行毎に、あるいは特定アイテムを使用しない限り上限にキャップが被せられる設計にすればいいのに、と思うのだが。

ロンダの氷穴に入ると、やはり同じ使命を持ったプレイヤーで一杯だった。そうなるのを見越してなのだろう、ダンジョン内には広々とした部屋が作られていて、そこが狩り場となっていた。狩り場となる部屋には、モンスターが絶えずポップされるようになっている。部屋は手前と奥とで2つあり、それぞれでモンスターの強さに差があるように作られていた。初心者は手前の部屋でレベル上げ、少し慣れてきたら奥の部屋でレベル上げ、とわかりやすい設計だ。

ランガーオ山地を南へ下っていき、獅子門前の集落へとやってくる。ここまで来ると、あれだけ一杯いた初心者プレイヤーは一気に姿が減る。広いフィールドを孤独に旅をして、ゲームを進めていく。

しかしこの辺りで、前述の悩みごとが大きく膨らんでくる。経験値と金がなかなか手に入らない。獅子門手前に登場する「おにこぞう」が手軽に倒せるモンスターなのだが、手に入るのが1体に付き経験値6、ゴールドが5。獅子門をくぐると、急にモンスターが強くなるからここでレベル上げする必要があるのだが、経験値5をちょっとずつ集積してもなかなかレベルアップには至らない。金も貯まらないから、なかなか新しい装備を整えるというわけにはいかない。レベル上げに時間を消費し、ゲームの進行はここで一旦停止してしまう。

獅子門周辺で集めた金で、グレン城の店でワンランク上の武具を整えて、キャラクターの力を底上げをする、という作業を繰り返しながら、ゆっくりイベントを消化していく。この辺りからストーリーの本筋とは関係ないサブミッションを色んな所から依頼されるようになる。

しかし、この辺りで少しずつ進んでいたゲームは行き詰まってしまう。レベルアップさせたいが、経験値の多い強いモンスターには歯が立たない。レベルアップさせないと、話を進められない。お金が貯まらないとアイテムを買えない。この段階の頃にはグレン領内のモンスターとある程度戦えるようになっていたのだが、手に入る経験値は20、対してレベルアップに必要な経験値は1500~2000。入手ゴールドは相変わらず5だった。おにこぞう辺りから入手できるゴールドが増えなくなっていた。

そんな時、不意に「仲間の誘いが来ました」と画面上に現れる。本当に唐突だった。Xボタンを押せば返信ができる。ゲームを進めるチャンスかも知れない、と私はOKを出すが、果たして私を誘った人はいったいどこにいるのだろう? というより、いったいどういう切っ掛けで私を発見したのだろう? ここは今でもよくわからない。

チャットで連絡を取り合うと、仲間に誘った相手はグレン城内の鍛冶場にいた。私はこの時、グレン城下町の通りを走っていたから、まったくの見当違いの場所だ。本当にどうやって私を見つけたのだろう? とりあえず合流して、一緒に旅に出ることに。武闘家の私、戦士、盗賊、僧侶、とまあまあのバランスのメンバーだった。

これ以降は、まず操作について、パーティーの中でリーダーを決めて、その人物に「ついていく」という選択をするとあとは自動的について行ってくれる。もしも行きたいところがあるのなら、アナログスティックを使えばわりと自由に動かせるし、何も操作しなかったら自動的にリーダーのところへ走っていってくれる。(この機能を使い、居眠りしていたことがしばしばあった、とここに告白しておこう)

交流については、ゲームパッドを触れれば画面がキーボードに変わり、いつでも何かしらのメッセージを送れるようになっている。Bボタンを押せば、あらかじめ登録していた台詞を簡単に送れる。

ここで注意しておきたいのは、パーティーを組むと、専用チャット内での対話に切り替わり、そこでの対話が外に聞かれないようになっている。パーティー内の秘密を守るのに有効なシステムなのだが、戦闘中他のパーティーから「おうえん」などをされた場合、仲間内に向けて「ありがとう!」とメッセージを送ってしまう。これでは意味がない。他のプレイヤーに「ありがとう」を送る場合、Bボタンで登録した台詞を呼び出した後Yボタンで決定を押さねばならない。よくやりがちなミスで、「おうえん」をしても反応が返ってこないのは、こういう理由だ。

パーティーを組むと、戦闘は途端に楽になる。これまでなかなか倒せなかった敵も、4人パーティーとなればいとも簡単に倒せてしまう。

注意点はある。シンボルエンカウント制なのだが、仲間の誰かが敵のシンボルに触れると、戦闘が始まってしまう。仲間の1人がパーティーから離れたところでも戦闘の突入する場合があり、この時、他のメンバーが駆けつけてくるまで1人での戦闘になる。

離脱する時は、敵から離れて、戦闘が始まった場所を中心とする白線の外に出れば「戦闘離脱」と見なされるのだが、これは1人1人カウントされる。全員が白線の外まで逃亡しないと、「戦闘離脱」とは見なされない。白線内にまだ仲間がいる場合、戦闘離脱したメンバーは改めて白線内に入り、戦闘状態に戻ることができる。

パーティーを組んでいた時、こんなできごとがあった。

強敵に遭遇してしまい、勝てないと判断して逃亡しようとした。しかし、1人がメダパニを受け、その場から動けなくなってしまった。私や他のメンバーはすでに白線内に離脱していたのに、1人だけ取り残された状態だ。モンスターはその1人を集中攻撃だ。このままでは殺されてしまう。とっさに私たちは、白線内に戻り、持てる全ての力を持ってこのモンスターを攻撃、全MPを消費して撃破した。

その時その時で、誰かがメンバーに対して「○○へ行きましょう」「○○をしましょう」とメッセージを送らないといけない。これに反対すると議論が長くなってしまうし、パーティー解散の危機に陥る可能性があるとみんなわかっているので、同意するしかなくなってしまう。ゲームパッドがキーボードの代わりになり、かなり早くメッセージを書けるものの、それでも意思の疎通はスムーズとは行かず、面倒くさいと思うことが多かった。

トイレや食事で席を外す場合があり、こういう時は他プレイヤーを待たせてしまうことになる。トイレはぎりぎりまで我慢、食事も誰かが言い出すまで絶食である。

レベル上げやアイテム収集の場面に入ると、対話はなく黙々と敵を倒し続ける。RPGではよくありがちな風景だが、パーティーが生身の人間だと思うと、何となく気まずい。何かメッセージを送った方がいいのか、と思うが気の利いた台詞がすぐにでも出てくるわけではないし、それに戦闘中などの火急の場面でメッセージを送れるほど器用でもない。

他のメンバーにとっては必要なアイテム収集でも、私には必要ないということもあり、しかし他メンバーの都合に付き合わなければゲーム自体が進められないので、仕方なく付き合う、という場面もあった。逆に、私にとって必要な用事があっても、いつ切り出そうか、とタイミングを推し量らなければならない。これがまた面倒だった。

RPGは一人で気ままに行く場所を決めて、自分勝手に進めるもの。情報収集もアイテム収集も自分のペースで進めたい。これを他のプレイヤーとリアルタイムで共有する試みはなかなか難しいものがある。他プレイヤーのリズムに合わせて、常に他プレイヤーの動向に合わせてだから、単独で深くやり込んで、ゲームマスターが構築したゲームを充分に楽しみ尽くす、という面においては不向きだと言わざるを得ない。

パーティーを組むことは必ずしもネガティブな側面だけではない。上にも書いたように、戦闘などでピンチに陥った場合、救いの手を差しのべてくれる。もしもNPCだったら理不尽に見捨てられていただろう。(よほど高度なAIであれば話は別だろうけど)

交流を持てば知恵やアイテムといった様々なものを共有でき、ゲームの進行は確実にスムーズになる。『ドラクエX』は戦闘の「おうえん」システムだけではなく、「旅人バザー」というシステムがある。これを利用すれば自分で手に入れた/作ったアイテムを出品し、他のプレイヤーが出品したアイテムを購入することができる。これが店で買うより少し安いし、しかも少し強力だ。モンスターを倒すよりこちらを利用した方が確実にお金を稼げる。

『ドラクエX』は自力で攻略しようとするとかなり厄介だが(難易度が高いのではない)、他人の力を頼り、利用すると急にスムーズになる。「他力本願」を正々堂々と行使するゲームなのだ。

RPGがそれほど得意ではない、一人で進めていても飽きてしまう、という人にとっては、生身の人間が反応するオンラインゲームは理想的だろう。常に誰かに助けられて、誰かを助けて、といった関係を築きながら進めていけば、ラスボスを倒すことが最終目的ではなく、交流がゲームの命題となって挫折を経験せずに心満たされるゲームを続けられるだろう。

ただ私は特別エゴが強い性格なのだろう、他の誰かと一緒にゲームを進めるのは難しいようだ。

ゲーム内容だが、確かに『ドラクエ』だった。鳥山明がデザインする世界観は壊されていないし、遊びやすさ、奥行きの深さ、長く遊ばせようとする工夫など、シリーズの個性や伝統は確実に継承されていた。『ドラクエ』シリーズのいいところを引き継ぎながら、オンラインゲームのフォーマットにうまく組み入れた、といったところだろう。外から見ると敷居の高そうなオンラインゲームだが、『ドラクエX』は非常に遊びやすく、わかりやすく、さらにオンラインゲームの難点である交流も簡単なところからできるように工夫されており、初心者にはぜひお勧めしたい作品だし、玄人でも遊び込める奥行きを持った作品になっている。特に戦闘の「おうえん」は画期的なアイデアだ。

読み込みは非常に早く、町からフィールドに移る時の読み込み時間はだいたい2秒以内。その読み込み時間中にちょっとしたテクニックやヒントが画面に現れるが、残念ながら2秒では読み切ることはできない。

映像は最近の先鋭化する欧米のゲームと比較すると、かなり見劣りする。HDゲーム機というだけに画面は高詳細だが、今時の前衛的なビジュアルを期待すると確実にがっかりするだろう。フィールドは平面的だし、似たようなパターンの繰り返しだ。特に引っ掛かるのは発光物などのエフェクトだろう。炎や光る地面などの発光だ。これが平面的に発光するエフェクトを上から貼り付けただけで、奥行きがまるで感じられない。

ビジュアルの構築に驚くようなビジョンはないものの、しかし入り込んでみると『ドラクエ』らしさを感じさせる空間が全体に満たされており、大人数で多層的に世界を構築していくその様相は、今まで以上に密度の厚い『ドラクエ』であるといえる。

音楽はWiiU版となってオーケストラ版にアップデートされている。そのメロディは素晴らしいのだが、オーケストラ特有の音色の豊かさは感じられず、やや平面的な印象に聞こえる。密度の高いゲーム画面を同時に表示する事情を考慮すると、これでもうまく圧縮しているといえるだろうか。

音響効果はオーケストラにアップデートされたメロディと比較すると、あまりにも平面的で時代遅れの感覚がつきまとう。どの音も安っぽく、平面的で、自然の音すら機械音的な固さが残ってしまっている。足音はどれも「カツ、カツ、カツ……」と機械音的な感覚だし、絵の広がりに対して音に奥行きが感じられない。どの足音も同じ方向から、環境の違いなど何も考慮せず節操なく音が与えられている。列車が頭上を通過する音は、あまりにも奇妙でらしからぬ音だったので、何の音なのかしばらくわからなかった。

『ドラクエX』の一番いいところは、ゲームパッドで遊べる設定だろう(もっとも、これはWiiUの設計だが)。ゲームパッドの画面はなかなか美しく、音はニンテンドー3DSより間違いなくいい。小さな画面だが、小さいとは思わなかった。私はナナオのモニターにゲームを映しているのだが(確かにナナオは質のいいものではないが)、WiiUのゲームパッドのほうが画面が美しいとさえ思った。

ゲーム画面をゲームパッドに映して、自分はその時一番楽だと思う場所、姿勢でゲームを続ける。これが非常に楽だった。これまでの据え置き型ゲーム機は、どうしてもテレビの前に姿勢も視点も固定される。これがどうしても疲れて、長時間続けようという気にならなくなる。私はゲームパッドで18時間くらい『ドラクエX』を続けてやっていたと思うのだが、ほとんど疲労を感じることはなかった。今までのテレビに表示する方法だと、疲れ切って同じように続けられなかっただろう。(今もこうして固定されたパソコンモニターに向かって文字を打っているのだが、正直かなり疲れる。こちらもWiiUのように「自分がその時楽と思える姿勢で」作業できるようにした方が、結果的に効率はよくなるのだろうか。真面目に考える必要がありそうだ)

ゲームパッドに触れればいつでもキーボード画面に切り替わる設計だし、小さな1画面だけど不足だとは思わなかった。ゲームパッドでのプレイがあまりにもいい感じなので、テレビを間借りしてのゲームが急速に過去のものに思えるようになってしまった。まだ伝送技術が不充分で反省点も多いが、このサイズのゲーム機にこれだけの密度の高い映像、ゲームが表示可能だと、ゲームに対する考え方は変わってくるし、またこの密度の高さは、最近“勢いを強めている”とマスコミが(熱心に/熱狂的に)宣伝協力するソーシャルゲームの映像を(追跡不能なくらい)大きく引き離すクオリティだった(ゲームの中身はそもそも別モノだから比較の仕様もないが)。

しかし、やはり伝送技術の未発達さだ。私はあまり電波干渉のないところでのゲームプレイだったが、しばしば断線することがあった。WiiU本体によるフリーズで、やむなくコンセントを抜く、という荒療治を施すこともあった(パーティメンバーもしばしばWiiUのフリーズで、神隠しのごとく消失する現象が起きた)。『ドラクエX』はオートセーブシステムで、断線したその場所からゲームを再開できるようになっているのだけど、そもそもフリーズなどあってはならない現象である。今までのゲーム機では、こんな短期間でフリーズを何度も起こすなんてまずなかった。この一点だけでWiiUはまだ“未完成のゲーム機”という評価を下さねばならない。

また、『ドラクエX』はオンラインゲームゆえのトラブルが多かった。Miiverseはベータテスト版が公開された日に専用コミュニティが作られたが、ざっと見てみると「ダウンロードが終わらない」といった意見でひしめいていた。一晩待ってもダウンロードが終わらない。ダウンロードが始まってもすぐに断線して、なかなか進まない。私も4時間強かかったが、これでもまだ早かったほうらしい。

『ドラクエX』をダウンロードするために、WiiU内に保存された他のデータを消してしまった、という人もかなりいたようだ。他のデータと干渉して、『ドラクエX』がダウンロードできない、というのだ。3日目に入ってこの不具合は修正されたが、それまでに“被害”に遭った人はかなり多かったようだ。

『ドラクエX』は、あるいはオンラインゲームはまだまだ反省すべき問題を多く孕んでいるようである。

……と随分ネガティブに話を進めてきたが、ゲームの内容はこれまでの通りの『ドラクエ』だった。ビジュアルがどうこうというより、コントローラーを持ってキャラクター操作した時にどんな印象を持つか。そこが気持ちいいか気持ち悪いか、わかりやすいか難しいか、簡単かやり込めるのか、そういった感覚的なもの、感性的なものは間違いなく『ドラクエ』だった。番外編ではなく、ちゃんと『ドラクエ』のナンバリングを受け継ぐ指感覚やストーリー、世界観、システムを持っているゲームだった。一言で済ませてしまうと「面白かった」のだ。それもかなり。ここは強調しておこう。『ドラクエX』は面白い!

しかしやはり敷居の高いオンラインゲームの性格が障害となって、残念ながらあまり広がっていないのが実際である。やはり誰かとコミュニケーション取らなくてはならないというのは億劫だ。誰かとコミュニケーションを取らねばならない、と思った瞬間が億劫だ。そう考えさせるオンラインゲームは確かに、スタートラインに立たせるのが難しい。

またお金の問題が大きい。『ドラクエX』はクレジット支払いだが、子供には難しい仕組みだろう。子供には難しい仕組み(で親には目の敵にされる)で子供のユーザーを取り込めないのは確実にマイナスだ。

せめて、このベータテスト版を『体験版』として公開し続けて、これ以降遊ぼうと思ったらお金を払う、というシステムなら、一度は試してみようかしら、と思う機会になるかも知れない。時々でも期間限定の無料期間を設けるのもいいかもしれない。これを判断するのはメーカーだが。

『ドラクエX』はかなり面白い。しかしオンラインゲームゆえに広がりを持てないのが残念なところだ。WiiUで新規に始めたユーザーが、このまま製品版へと自然に移っていく可能性に期待しよう。

ドラゴンクエストX目覚めし冒険者の広場:プレイヤー専用サイト←プレイヤーは必見!

ドラゴンクエストX 写真集 ゲームプレイ中に撮影したものが掲載されている。

■

こぼれ話