■ 最新記事

(08/15)

(08/14)

(08/13)

(08/12)

(08/11)

(08/10)

(08/09)

(08/08)

(08/07)

(08/06)

■ カテゴリー

お探し記事は【記事一覧 索引】が便利です。

■2013/04/17 (Wed)

シリーズアニメ■

ハナガ……サイタヨ……

ハナガ……サイタヨ……

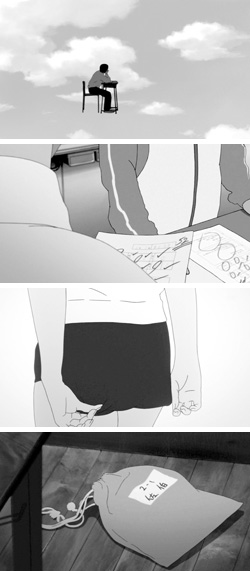

第1話。カット2番。この最初のシーンで、作品に込められた言い様の知れない気配を感じて、見る者は愕然とするだろう。

第1話。カット2番。この最初のシーンで、作品に込められた言い様の知れない気配を感じて、見る者は愕然とするだろう。

このアニメは全編ロトスコープで制作されている。冒頭に“歩き”のカットが採用されたのは、おそらく通常のアニメとロトスコープのアニメとの差異が誰の目にも明らかに出るからだ。

ロトスコープで制作された歩きの動きは、左右にゆらゆらと不規則に揺れて、視線は一箇所に定まらない。通常のアニメであると、上下の動きは美しい軌道線に守られて規則正しく動き、何より視線は殆どの場合一箇所へ、もしも誰かに名前を呼ばれて振り向くとしても視線は迷わず対象に向けられる。

ロトスコープで制作された動きは、何もかも定まらない。キャラクターがどこを見て何を考えているのか、何も読めない。これが生身の人間の正しい動きなのだ。アニメ『惡の華』は、冒頭からこの生身の人間の動きの生理的“不快”さを突きつけようとしている。

通常のアニメーションはアニメーターによる理想が具現化されている。キャラクターのルックスが、というだけではなく、動きについても徹底された理想化が計られる。人間はアニメーションで描かれるように綺麗な動きはできない。アニメは常に視線を一点に定め、そこだけを見てシンプルにアクションする。時には動きの中に誇張が込められる。

通常のアニメーションはアニメーターによる理想が具現化されている。キャラクターのルックスが、というだけではなく、動きについても徹底された理想化が計られる。人間はアニメーションで描かれるように綺麗な動きはできない。アニメは常に視線を一点に定め、そこだけを見てシンプルにアクションする。時には動きの中に誇張が込められる。

日本のアニメは、この軌道線とコマの操作に特別なこだわりを持っている。リミテッドアニメーションと呼ばれる手法で、これは秒間8枚の絵が描かれる(3コマ撮りと呼ばれている)。しかし日本のアニメを見る限り、秒間8コマという少なさを自覚することはまずない。ゲームの世界では秒間60コマで動くが当たり前だが、これがもしも8コマに減らされたら動きがガタガタで、とてもゲームは進められないだろう。

何故かといえば、秘密が軌道線と詰めの作り方にある。軌道線を美しくなぞりながら、あるコマについては大雑把に飛ばし、ある動きだけは誇張してコマ数を増やす。線に対する執着も強い。線一本でもトレスにミスが出ないよう、フェティッシュに線を追跡していく。さらに言うと、実際には秒間8枚ではなく、ある瞬間には2コマあるいは1コマというタイミングが混在し、コマ単位で動きを慎重に操作している(実はリミテッドアニメーションではない。“部分的に”リミテッドアニメなのだ)。日本のアニメの流麗さはそこから現れている。

海外のアニメでもごく稀にリミテッドアニメーションが作られるが、日本のアニメのように美しい動きが作れない理由がここにある。

『惡の華』の動画に接した時、動きが美しく見えない理由がこれだ。動きがガタついて見えるのは、従来のアニメーション的な制作方法を無視しているからだ。軌道線に一貫した流れを作らず、なのに3コマ撮りだから、動きがガタついて見えてしまう。

ロトスコープの代表者と言えばラフル・バクシが挙げられるが、彼のアニメーションがまずまず流麗に見えるのは、フルコマ(秒間24コマ)で描かれているからだ。(とはいえ、アニメ『指輪物語』はホビットの動きがあまりにも流麗すぎてロトスコープで制作されたキャラクターが浮いて見えてしまったが)

『惡の華』はそうしたアニメーターとアニメファンが作り上げてきた理想化を、徹底的に破壊し、ある印象を突きつける。

『惡の華』はそうしたアニメーターとアニメファンが作り上げてきた理想化を、徹底的に破壊し、ある印象を突きつける。

“不快さ”だ。

そもそもなぜロトスコープで制作する必要があったのか? 実写撮影するのだったら、そのまま実写ドラマとして放映すればよかったのではないか……。

いや、ロトスコープすることに意義があるのだ。さらに言うと、絵にすることに意味があるのだ。

人間は、自分の身の周りにあるものをあまり詳しく見ていない。毎日会って言葉を交わす友人がどんな顔をしているのか、実はあまりしっかり観察していない。「絵に描いてみろ」と言われて、即座に再現できる人はまずいないだろう。それは“何も見ていないから”だ。

絵画には何の意味があるのか? いつかお金に代替できる価値ある品か? いや違うだろう。絵にすることの本当の意義は、それそのものがどんな形をしているか、正しく知るためだ。絵にすることで、人はそれがどんな姿をしているのか初めて理解する。絵というものは、それそのものを周囲の世界から切り離し、存在そのものを誇張して意識に突きつける効果を持っている。絵にしない限り、人は何も気付かないし、何も感じず、ぼんやりした気持ちのまま日々を流されるように過ごすだけだ。人は庭を飛んでいる鳥には興味を持たないが、絵画になった鳥には感心を向ける。

アニメーションはそれに動きを加えたものだ。人は、アニメーションとして描かれていたものを見て、初めて人がどんな動きをするのか、その瞬間にどんな顔をしているのか、気付き発見するのである。

『惡の華』はそれを実践し、実証してみせている。

人間がどんな姿をしているのか、その瞬間にどんな顔をするのか。まず人間のフォルムの不格好さ。人間はあんなに首や腰が太かっただろうか。普段理想化されたフォルムを追跡したアニメを見ているから、あの不格好さには見るに堪えないものがある。

さらに動き。実写トレースされた人間の動きは、ふらふらと一点に定まらず、美しさはどこにもない。とくに酷いのは歩く姿だ。どの若者もうつむいた格好でひょこひょことペンギンみたいに歩いている。

そうした理想を叩きのめし、理想を崩壊させた向こうにある人間が本来持っている“不快さ”を徹底的に誇張し突きつけること、ここに『惡の華』の狙いが隠されている。

『惡の華』を拒絶する人は多いが、それはおそらく「巨人の国」に迷い込んだガリバーのような気持ちなのだろう。人間が醜悪であることを、初めて知った、という人達だ。

人は人を理想化して見ている。それはアニメが、という限定は作らない。美しい記号を備えた女性は美しいと思い込んで見ているし、可愛いという特徴をそろえた犬や猫は可愛いと思っている。美しく見えるグラビア写真が美しく見えるのは、美しく見えるように色んな人が手を加えて、現実を作り替えているからだ。

人は人を理想化して見ている。それはアニメが、という限定は作らない。美しい記号を備えた女性は美しいと思い込んで見ているし、可愛いという特徴をそろえた犬や猫は可愛いと思っている。美しく見えるグラビア写真が美しく見えるのは、美しく見えるように色んな人が手を加えて、現実を作り替えているからだ。

正しい意味でそれがどんな姿をしているのか、人はよくよく理解していない。

人は実際のものを前にしても、社会的に刷り込まれてきたものに感覚を引き戻そうとする。外国人の多くが「日本人は目が細い」という印象を持ち、実際の日本人を見てもその印象を変えようとしないが、それはおそらく浮世絵の印象で、実際の日本人はそう言われるほど目は小さくも細くもないし、西洋人の中に目が小さく細い人は一杯いる。それでも外国人の多くが「日本人は目が細い」と思い続けているのは、社会常識を強く持ちすぎているからだ。

アニメは人間が思い込み、理想とするフォルムをどこまでも追跡して作られたものだ。アニメの心地よさは、人間が人間に対して「そうであってほしい」という記号の集積である。

しかし『惡の華』はこの思い込みや理想を徹底的に破壊し、突きつけている。人間の醜悪さを。人間の不快さを。それがこの作品に込められたテーマである「思春期の闇」と深い関連を持ってくる。

人は人を理想化されたシルエットのみを見詰めて、その実際がどんな形を持っているかなど知ろうともしない。それは自分自身に対してもそうだ。(自分自身を絵に描いてみろ、と言われて即座に描ける人はまずいない。他人以上に、自分自身を描けという方が難しいだろう)

春日高男は自分を優れた人間であると信じている。本に出会って少々の知識を得ていくうちに、自分は周りにいる人達よりとても優秀で才能溢れた人間だと思うようになる。映像はしばしば、春日高男だけを取り残して無人の教室を描く。自分は特別な一人――そんな優越感。

春日高男は自分を優れた人間であると信じている。本に出会って少々の知識を得ていくうちに、自分は周りにいる人達よりとても優秀で才能溢れた人間だと思うようになる。映像はしばしば、春日高男だけを取り残して無人の教室を描く。自分は特別な一人――そんな優越感。

しかしテストの成績は芳しくなく、作品は密かに春日を平凡か平凡以下の学生であることをほのめかす。

春日高男は実際、特別優れた人間でもなかった。性に囚われて性に流されて性に振り回される、ごくごく普通の16歳の高校生だ。そんな少年の前に、好きな女の子の、性的な思いを抱いている相手の体操着が差し出される。

抗いがたい欲望……理想化した自分という表皮の下に流れていた、ただの性欲に溺れる若者の実像が現れてくる。

春日高男は、思わず体操着を手に取り、恍惚の表情で眺めてしまう。この時の表情……従来の準備されたリストからカスタマイズするだけのアニメでは描けない、ロトスコープならではの表情だ。

しかし、その場面を中村佐和に目撃されてしまう。中村佐和は抉るように春日高男の罪を暴き出し、翻弄する。中村佐和の前では、どんな理想化も通用しない。もっとも不快で下劣な実像を、春日高男自身に突きつけ、精神的に追い詰める。

あの教室の中には春日高男の他に、あと2人、自分が特別だと思っている人間がいる。佐伯奈々子と中村佐和の2人だ。

佐伯奈々子は仮面を被り、回りと危うく折り合いを付けているが、一方中村は堂々と毒を吐き捨てる。

佐伯奈々子は仮面を被り、回りと危うく折り合いを付けているが、一方中村は堂々と毒を吐き捨てる。

「クソムシが」

春日高男や佐伯奈々子が思っていて口に出さない一言を、平然と言ってのける存在。社会の拘束力に恐れや、弾かれることに不安すら抱いていない存在。

3人の関係は歪に交差していく。

中村佐和は春日高男がどんな本を読んでいるか知っているし、体操着を盗んだことも知っている。

佐伯奈々子は春日高男がどんな本を読んでいるか知らないし、体操着を盗んだことも知らない。

一方は理想化を拒否した関係であり、一方は理想化という仮面を被った関係だ。

この作品と接すると、妙に居心地が悪く、ざわざわした気持ちがどこからか這い上がってくるように感じる。それはこの作品がアニメにありがちな理想化を排除し、不快な部分をわざわざ誇張して突きつけてくるからだ。

この作品と接すると、妙に居心地が悪く、ざわざわした気持ちがどこからか這い上がってくるように感じる。それはこの作品がアニメにありがちな理想化を排除し、不快な部分をわざわざ誇張して突きつけてくるからだ。

映像はやけに日常描写が多い。延々と映し出される風景描写。普通のアニメならせいぜい3カットまでだが、『惡の華』は延々、風景描写が続く。それも、みんなどこか歪み腐敗した風景ばかりで、映像作品なのにかかわらず美を拒否している。また風景描写が、状況を伝える点描としての役割を果たしていない。

従来のアニメは登場人物の台詞やアクションといったプロットで物語を先導するように作られているが、『惡の華』はそういう指向を捨てている。実写撮影し、それを“編集”するところから物語を組み立てられている。編集で作品に厚みを作る、という手法が採られているから、物語に動きがないのに関わらず、作品に一種の詩情ともいえる余韻が現れている。風景描写が物語を解説する記号という役割を持っていないのはこのためだ。絵コンテから作品を作り出すアニメの方法と比較しても、作劇の本質がそもそも違う。

そこまでしてロトスコープでの映像にこだわる理由は、やはり不快さを突きつけるだけだろう。非日常だが、何一つヒロイズムもカタルシスもない、ただ救いのないだけの非日常があるだけ。踏み外して、奈落に転がり落ちるだけの少年少女の物語。これを、不快さを最大にさせる方法がロトスコープだったのだ。

生理的に不快なものを感じさせる。それも一番強烈な方法で。理想化した仮面を剥ぎ落とし、作者はあの一言を突きつけている。

「クソムシが」

そう、お前らはクソムシだ。自分もクソムシだし、お前もお前ら全員クソムシ。ごまかすな。特別なんてありはしない。お前らはただ地面に這いつくばって、流されるままに生きて、その辺で死ぬだけのクソムシだ。その事実に叩きのめされた上で一生這いつくばって最後には死ね。

そんな作者の言葉が聞こえてきそうだ。

『惡の華』はアニメ史における異端だ。後に振り返ってみても、この作品はアニメ史の中においても真っ黒な闇となって穴を開けているだろう。いつかそこに迷い込んで、堕ちる人間をじっと待ち構えながら、密かに笑い続けるのだろう。

『惡の華』はアニメ史における異端だ。後に振り返ってみても、この作品はアニメ史の中においても真っ黒な闇となって穴を開けているだろう。いつかそこに迷い込んで、堕ちる人間をじっと待ち構えながら、密かに笑い続けるのだろう。

作品データ

監督:長濱博史 原作:押見修造

助監督:平川哲生 シリーズ構成:伊丹あき キャラクターデザイン:島村秀一

美術監督:秋山健太郎 色彩監督:梅崎ひろこ 撮影監督:大山佳久

動画監督:佐藤可奈子 編集:平木大輔 実写制作:ディコード

音響監督:たなかかずや 音楽:深澤秀行

アニメーション制作:ZEXCS

出演:植田慎一郎 伊瀬茉莉也 日笠陽子

松崎克俊 浜添伸也 上村彩子 原紗友里

ハナガ……サイタヨ……

このアニメは全編ロトスコープで制作されている。冒頭に“歩き”のカットが採用されたのは、おそらく通常のアニメとロトスコープのアニメとの差異が誰の目にも明らかに出るからだ。

ロトスコープで制作された歩きの動きは、左右にゆらゆらと不規則に揺れて、視線は一箇所に定まらない。通常のアニメであると、上下の動きは美しい軌道線に守られて規則正しく動き、何より視線は殆どの場合一箇所へ、もしも誰かに名前を呼ばれて振り向くとしても視線は迷わず対象に向けられる。

ロトスコープで制作された動きは、何もかも定まらない。キャラクターがどこを見て何を考えているのか、何も読めない。これが生身の人間の正しい動きなのだ。アニメ『惡の華』は、冒頭からこの生身の人間の動きの生理的“不快”さを突きつけようとしている。

日本のアニメは、この軌道線とコマの操作に特別なこだわりを持っている。リミテッドアニメーションと呼ばれる手法で、これは秒間8枚の絵が描かれる(3コマ撮りと呼ばれている)。しかし日本のアニメを見る限り、秒間8コマという少なさを自覚することはまずない。ゲームの世界では秒間60コマで動くが当たり前だが、これがもしも8コマに減らされたら動きがガタガタで、とてもゲームは進められないだろう。

何故かといえば、秘密が軌道線と詰めの作り方にある。軌道線を美しくなぞりながら、あるコマについては大雑把に飛ばし、ある動きだけは誇張してコマ数を増やす。線に対する執着も強い。線一本でもトレスにミスが出ないよう、フェティッシュに線を追跡していく。さらに言うと、実際には秒間8枚ではなく、ある瞬間には2コマあるいは1コマというタイミングが混在し、コマ単位で動きを慎重に操作している(実はリミテッドアニメーションではない。“部分的に”リミテッドアニメなのだ)。日本のアニメの流麗さはそこから現れている。

海外のアニメでもごく稀にリミテッドアニメーションが作られるが、日本のアニメのように美しい動きが作れない理由がここにある。

『惡の華』の動画に接した時、動きが美しく見えない理由がこれだ。動きがガタついて見えるのは、従来のアニメーション的な制作方法を無視しているからだ。軌道線に一貫した流れを作らず、なのに3コマ撮りだから、動きがガタついて見えてしまう。

ロトスコープの代表者と言えばラフル・バクシが挙げられるが、彼のアニメーションがまずまず流麗に見えるのは、フルコマ(秒間24コマ)で描かれているからだ。(とはいえ、アニメ『指輪物語』はホビットの動きがあまりにも流麗すぎてロトスコープで制作されたキャラクターが浮いて見えてしまったが)

“不快さ”だ。

そもそもなぜロトスコープで制作する必要があったのか? 実写撮影するのだったら、そのまま実写ドラマとして放映すればよかったのではないか……。

いや、ロトスコープすることに意義があるのだ。さらに言うと、絵にすることに意味があるのだ。

人間は、自分の身の周りにあるものをあまり詳しく見ていない。毎日会って言葉を交わす友人がどんな顔をしているのか、実はあまりしっかり観察していない。「絵に描いてみろ」と言われて、即座に再現できる人はまずいないだろう。それは“何も見ていないから”だ。

絵画には何の意味があるのか? いつかお金に代替できる価値ある品か? いや違うだろう。絵にすることの本当の意義は、それそのものがどんな形をしているか、正しく知るためだ。絵にすることで、人はそれがどんな姿をしているのか初めて理解する。絵というものは、それそのものを周囲の世界から切り離し、存在そのものを誇張して意識に突きつける効果を持っている。絵にしない限り、人は何も気付かないし、何も感じず、ぼんやりした気持ちのまま日々を流されるように過ごすだけだ。人は庭を飛んでいる鳥には興味を持たないが、絵画になった鳥には感心を向ける。

アニメーションはそれに動きを加えたものだ。人は、アニメーションとして描かれていたものを見て、初めて人がどんな動きをするのか、その瞬間にどんな顔をしているのか、気付き発見するのである。

『惡の華』はそれを実践し、実証してみせている。

人間がどんな姿をしているのか、その瞬間にどんな顔をするのか。まず人間のフォルムの不格好さ。人間はあんなに首や腰が太かっただろうか。普段理想化されたフォルムを追跡したアニメを見ているから、あの不格好さには見るに堪えないものがある。

さらに動き。実写トレースされた人間の動きは、ふらふらと一点に定まらず、美しさはどこにもない。とくに酷いのは歩く姿だ。どの若者もうつむいた格好でひょこひょことペンギンみたいに歩いている。

そうした理想を叩きのめし、理想を崩壊させた向こうにある人間が本来持っている“不快さ”を徹底的に誇張し突きつけること、ここに『惡の華』の狙いが隠されている。

『惡の華』を拒絶する人は多いが、それはおそらく「巨人の国」に迷い込んだガリバーのような気持ちなのだろう。人間が醜悪であることを、初めて知った、という人達だ。

正しい意味でそれがどんな姿をしているのか、人はよくよく理解していない。

人は実際のものを前にしても、社会的に刷り込まれてきたものに感覚を引き戻そうとする。外国人の多くが「日本人は目が細い」という印象を持ち、実際の日本人を見てもその印象を変えようとしないが、それはおそらく浮世絵の印象で、実際の日本人はそう言われるほど目は小さくも細くもないし、西洋人の中に目が小さく細い人は一杯いる。それでも外国人の多くが「日本人は目が細い」と思い続けているのは、社会常識を強く持ちすぎているからだ。

アニメは人間が思い込み、理想とするフォルムをどこまでも追跡して作られたものだ。アニメの心地よさは、人間が人間に対して「そうであってほしい」という記号の集積である。

しかし『惡の華』はこの思い込みや理想を徹底的に破壊し、突きつけている。人間の醜悪さを。人間の不快さを。それがこの作品に込められたテーマである「思春期の闇」と深い関連を持ってくる。

人は人を理想化されたシルエットのみを見詰めて、その実際がどんな形を持っているかなど知ろうともしない。それは自分自身に対してもそうだ。(自分自身を絵に描いてみろ、と言われて即座に描ける人はまずいない。他人以上に、自分自身を描けという方が難しいだろう)

しかしテストの成績は芳しくなく、作品は密かに春日を平凡か平凡以下の学生であることをほのめかす。

春日高男は実際、特別優れた人間でもなかった。性に囚われて性に流されて性に振り回される、ごくごく普通の16歳の高校生だ。そんな少年の前に、好きな女の子の、性的な思いを抱いている相手の体操着が差し出される。

抗いがたい欲望……理想化した自分という表皮の下に流れていた、ただの性欲に溺れる若者の実像が現れてくる。

春日高男は、思わず体操着を手に取り、恍惚の表情で眺めてしまう。この時の表情……従来の準備されたリストからカスタマイズするだけのアニメでは描けない、ロトスコープならではの表情だ。

しかし、その場面を中村佐和に目撃されてしまう。中村佐和は抉るように春日高男の罪を暴き出し、翻弄する。中村佐和の前では、どんな理想化も通用しない。もっとも不快で下劣な実像を、春日高男自身に突きつけ、精神的に追い詰める。

あの教室の中には春日高男の他に、あと2人、自分が特別だと思っている人間がいる。佐伯奈々子と中村佐和の2人だ。

「クソムシが」

春日高男や佐伯奈々子が思っていて口に出さない一言を、平然と言ってのける存在。社会の拘束力に恐れや、弾かれることに不安すら抱いていない存在。

3人の関係は歪に交差していく。

中村佐和は春日高男がどんな本を読んでいるか知っているし、体操着を盗んだことも知っている。

佐伯奈々子は春日高男がどんな本を読んでいるか知らないし、体操着を盗んだことも知らない。

一方は理想化を拒否した関係であり、一方は理想化という仮面を被った関係だ。

映像はやけに日常描写が多い。延々と映し出される風景描写。普通のアニメならせいぜい3カットまでだが、『惡の華』は延々、風景描写が続く。それも、みんなどこか歪み腐敗した風景ばかりで、映像作品なのにかかわらず美を拒否している。また風景描写が、状況を伝える点描としての役割を果たしていない。

従来のアニメは登場人物の台詞やアクションといったプロットで物語を先導するように作られているが、『惡の華』はそういう指向を捨てている。実写撮影し、それを“編集”するところから物語を組み立てられている。編集で作品に厚みを作る、という手法が採られているから、物語に動きがないのに関わらず、作品に一種の詩情ともいえる余韻が現れている。風景描写が物語を解説する記号という役割を持っていないのはこのためだ。絵コンテから作品を作り出すアニメの方法と比較しても、作劇の本質がそもそも違う。

そこまでしてロトスコープでの映像にこだわる理由は、やはり不快さを突きつけるだけだろう。非日常だが、何一つヒロイズムもカタルシスもない、ただ救いのないだけの非日常があるだけ。踏み外して、奈落に転がり落ちるだけの少年少女の物語。これを、不快さを最大にさせる方法がロトスコープだったのだ。

生理的に不快なものを感じさせる。それも一番強烈な方法で。理想化した仮面を剥ぎ落とし、作者はあの一言を突きつけている。

「クソムシが」

そう、お前らはクソムシだ。自分もクソムシだし、お前もお前ら全員クソムシ。ごまかすな。特別なんてありはしない。お前らはただ地面に這いつくばって、流されるままに生きて、その辺で死ぬだけのクソムシだ。その事実に叩きのめされた上で一生這いつくばって最後には死ね。

そんな作者の言葉が聞こえてきそうだ。

作品データ

監督:長濱博史 原作:押見修造

助監督:平川哲生 シリーズ構成:伊丹あき キャラクターデザイン:島村秀一

美術監督:秋山健太郎 色彩監督:梅崎ひろこ 撮影監督:大山佳久

動画監督:佐藤可奈子 編集:平木大輔 実写制作:ディコード

音響監督:たなかかずや 音楽:深澤秀行

アニメーション制作:ZEXCS

出演:植田慎一郎 伊瀬茉莉也 日笠陽子

松崎克俊 浜添伸也 上村彩子 原紗友里

PR

■

付録映像

■2013/04/15 (Mon)

シリーズアニメ■

「おいアルミン! いったい何が……」

エレンはやっとアルミンに追いついて、その背中に声を掛けた。アルミンはもともと色白だった顔をもっと白くさせて、広場にいる人達と同じように固まっていた。唇が小さく震えていて、返事をするほどの力があるようには見えなかった。

エレンはアルミンや他のみんなが見ている方向を見上げた。そして――驚愕が全身を貫くのを感じた。

空は暮れかけて、にわかに黄昏の色を混じらせかけていた。やけに多く散っている雲も、風を失ったようにその場に留まっている。そんな眺めを遮るように、巨大な壁――高さ50メートルのウォール・マリアが街全体を囲んでいた。壁の向こうで夕日が煌めき、街に夕闇の影を落としかけている。何かを燃やしているのか、灰色の煙が一筋、立ち上っていた。

それに続いて、掌の主が、信じられないくらい巨大な人間の頭が、壁の向こうからゆらりと現れた。

その日、その時、人々は思い出した。奴らに支配されている恐怖を。この壁の中が、自ら作った鳥籠に過ぎなかったことを。安寧――それは壁という虚像に守られた束の間のものだったことを。

名作が今ここに生まれた。我々は巨人と人類の戦いの目撃者となると同時に、名作が生まれる瞬間を目撃するのだ。

『進撃の巨人』が諫山創の手によって描かれたのは2006年。完璧に構築された異世界を背景に、人間と巨人の戦いを描き、深みのある設定と、全てを読み切ることのできない巧みなストーリー構成で話題を呼び、2006年当時から現在に至るも漫画界隈にける一番の話題作であり続けている。

それがついにアニメーションで描かれる。しかも監督は荒木哲郎――『DEATHNOTE』や『ギルティクラウン』などで圧倒的な作画パワーを惜しみなく放出し続ける作家である。制作は「WIT STUDIO」。名門PRODUCTIONI.Gから分派した新興アニメーションスタジオだが、作品を見るにおそらく実力のあるアニメーター達が揃っているのだろう。

映像化としてのプロジェクトが発表されたのは2012年。間もなくプロモーション映像が公開されたが、それはもはや、テレビアニメという枠から完全に外れた、とてつもないスケールの大きな作品になっていた。美麗なキャラクターや背景というだけではなく、アクションの凄まじさ。特に立体機動アクションは、板野サーカスと並んで一つの文法として確立する可能性すらある斬新かつ魅力的でテクニカルな動画である。アニメーションの技術は毎年天井知らずに上がり続けるが、『進撃の巨人』はその中から頭一つ飛び抜けた作品であり、未来からやってきた、と言ってもいいくらいに時代のハードルを2つ3つほどすっ飛んだパワーを秘めている。

壮大なアクションの連続はもちろん異様なほど高度に煮詰めた技術に裏打ちされたものだが、その手法そのものは実は昔からある伝統的なものばかりで、古くからある日本のアニメーション技術を引き継ぎ、これを新しい時代のアイデアで刷新されたものである。

1・太線

ただし、この見せ方は単純に輪郭線を2本描かねばならず、アニメーションのように何枚も描く場合にはやや時間がかかってしまうし、線の太さ細さもきちんと中割しないと、動いた時に意外とブレが目立つなど、厄介な側面は多い。最近のアニメが比較的シャープな線の折り重ねで描かれるようになったのは、そういう背景がある。

ニコニコ動画を見ると、コンピューターが自動的に生成してくれると思っている人がいたようだが、そんな機械はこの世には存在しない。レタスには線の太さを少々変える機能があるが、それは少々修正する程度のもので、ここまで動画全体に一貫したメリハリを付ける機能ではない。

撮影台の時代からある、いっそ古典的と言っていいくらい歴史のある作画方法である。

2・止め絵

絵を止めるのは、止めることでその場面の持っているメッセージを誇張し、シーンの美を象徴的に描くためだ。『進撃の巨人』の第1話では、遠征隊の凱旋の場面に止め絵は使用された。絵を動かすよりもあえて止めることで、帰ってきた兵士の顔に浮かぶ絶望感が強調されている。

その前後のカットの動きがしっかりしていればするほどに、止めたカットの印象はより強烈に浮かび上がってくる。ヒッチコック映画の『鳥』では、ガソリンスタンドが吹っ飛ぶ急展開の場面に、あえて止め絵を差し挟むことでその場に集まった人々の驚きの表情を強調した。意図するところは同じである。

3・背景動画

まず左のカット。地面の動きが“背景動画”で描かれている。背景動画とは、文字通り、動画スタッフが背景を動かすことである。左の例に掲げられたような、カメラがキャラクターを追って移動する際に使われる手法である。最近ではデジタル製背景動画で失われつつある表現になっている。

4・望遠レンズ

例に掲げた場面では、無数の騎馬が平面上に並んでいるように見え、馬の動きはその場運動、微妙に左右に動いているだけである。それでも見ている側には刷り込みで「手前に走っている」と錯覚させることができる。

5・密着

まず手前と奥で動く背景の動き。これは“密着”と呼ばれる技法である。まず美術で描いた背景をハサミで切り(最近ではデジタルを使うのでハサミは使用しない)、手前の地面の部分だけを切り抜く(美術スタッフがセルに描く場合もある……今の現場でセルは使用しないが)。同じように遠景にある木も切り分ける。このように切り分けたものを速度を変えながら、一番手前の地面は左に、奥の森は右へスライドさせ、さらに一番奥の木は手前の木より少し遅く右へスライドさせて距離感を出す。このカットでは合計3枚の背景が移動している。これが“密着”、あるいは“密着マルチ”と呼ばれる技法だ(私は密着について、詳しくわからないので解説はここまで)。

画面の手前を馬の足が横切り、巨人の周囲では兵士が振り子運動している。馬はカメラ手前を右へ横切った後、今度は右から左方向へ進み始める。かなり強調された遠近法だが、同じ馬の列が方向を変えてカメラの右から左へ、さらに右へと疾走していることを現している。

巨人の動きは見た目通りただのその場歩きである。対象を中心に固定しながら、カメラだけをPANさせるとこういった移動感を持った画面を作ることができる。実写でもよく使われるカメラワークである。

6・デジタル背景

7・付けPAN

『進撃の巨人』ではキャラクターが立体機動に入った後、付けPAN状態になり空中を滑空するキャラクターの動きをカメラが追跡しているように描かれる。左に掲げられた例の場合、まず一人目がフレーム手前から奥へと移動する動きをカメラが追跡し、次に画面左側から飛び出してくるキャラクターを中心に捉え、滑空していく様を追跡していく。滑空するキャラクターの動きが構図の中心で静止しているのにかかわらず、背景がもの凄い速度で移動しているのがわかるだろう。キャラクターが移動していることを想定して描かれているので、背景だけが移動しているのだ。こういったキャラクターとカメラの動きを、アニメーターは脳内のみで想像して紙の上に描くのだ。

第1話、第2話ではまだ本格的なアクションは描かれていない。プロモーション映像で披露された大がかりな付けPANが描かれるのはまだもう少し先になるようだ(オープニングでほんの一瞬使用されている)。プロモーション映像ラストに使用された、背景がデジタル制御されて動く付けPANは、従来の付けPANよりかなり複雑なプロセスが必要になる。正確にはわからないが、まず手書きでキャラクターの動き、背景の動きを大雑把に描き、その後デジタルでカメラの動きや、周囲の街の立体物の動きなどを正確に割り出し、その後アニメーターに戻し動きを作る。プロモーション映像のアクションは、まず手前に走るエレンの姿が描かれていたが、単に手前に走る動きの繰り返しではなく、途中煙突に足をのせてジャンプする動きも加わり、異常なほど厄介である。

この手法が使われた例は『けいおん!!』第2期1クール目のオープニングで、5人が演奏する姿をカメラが回転しながら捉える場面がある。『けいおん!!』のオープニングシーンで最も作画困難なカットで、あのカットだけで5人のアニメーターが協力し、あまりの作業の複雑さに挫折しかけたという、曰く付きのカットである。『進撃の巨人』の立体機動アクションはこれより数段複雑で、間違ってもテレビアニメーションのスケールで描くような代物ではない。板野サーカスと同じように、新しい表現として独立させてもいいのではないかと思う。私はとりあえず、《ハイパーアルティメット付けPAN》と勝手に呼んでいる。

例えば第1話。遠征から帰ってきた兵士の前に、一人の老女が立ちふさがる。

「モーゼス! モーゼス! ……あの息子が、モーゼスが見当たらないんですが、息子はどこでしょうか」

……という場面は、映像の世界では数千回近く繰り返し描かれた場面で、あまりにも使い古したために陳腐化し、もはやパロディでしか見られない光景である。うっかりすれば、いやどう考えてもギャグにしかならず、普通の演出家なら避けて代替案を出すであろう場面だ。しかしアニメ『進撃の巨人』はこれをド直球で描いた。

しかしこの場面はギャグにはならなかった。作画の凄まじさ、声優の演技の異様さに完全に飲み込まれてしまった。ただ虚構に接しているのではない、その瞬間は、あの母親の嘆きと兵士の絶望に深く感情移入して、我々は傍観者ではなく“当事者”としてあの場面に参加させられたのだ。

ウォール・マリアを突破した巨人達。エレンは母親の身を案じて、ただちに家へと走る。そこには、潰れた屋根の下敷きになる母親が。救い出そうとするエレンとミカサ。そこに、ハンネスがやってくる。

「みくびってもらっちゃ困るぜカルラ。俺は巨人をぶっ殺して、きっちり三人とも助ける!」

今こそ兵士の性分を見せる時だ。ハンネスは決意を固めて、巨人へと立ち向かう。二人の子供のために、グリシャに恩返しするために――。

が、巨人の前に立った時、ハンネスは恐怖に足がすくんでしまう。強く固めたはずの結束はその瞬間崩壊し、恐怖に囚われてしまったのだ。

この場面が語っているのは表情だけである。一連のカットの流れに、際だって優れたものはない。言ってしまえば、凡庸に極みである。しかし、ハンネスのあの表情を見た瞬間、観客は納得してしまうのである。「ハンネスは精神的に敗北したのだ」と。

とことん強度に高められた作画のエネルギー、一般的な言葉で言い換えれば「めちゃくちゃに絵が巧」く、その上に最高度までに誇張された人間の心理描写、ド直球で描かれた表情描写で何もかも押しきってしまうある種の徹底した愚直さ、これら全てがあの熱気の中で醸成されている――これがアニメ『進撃の巨人』における魅力となって輝いているのだろう。

原作では巨人によるウォール・マリア突破とシガンシナ区陥落の後、エレンの少年時代の物語が終わり、次のエピソードに入るともう大人になっていて、兵士になるための訓練を終えているところから始まる。それまでに何があったか、については、その都度その都度で必要な部分を少しずつ回想で解説する方法が取られている。

これは漫画の世界では古くから使われている手法である。例えばスポーツ漫画などで、試合が始まってからそれぞれのキャラクターを解説するために、その都度その都度で回想を差し挟む。このように描くことで試合の緊張感を持続させながら、キャラクターを解説することで試合のドラマに厚みを加え、なおかつ読者を飽きさせず物語に引き寄せ続ける効果がある。またこの手法は、作者の「後で思いついた」が自由に利く手法で極めて便利である。弱点としては、全体として見ると、一つの試合が異様に長くなり、気付けば一つの試合を終えるのに1年使っていた、なんてことが起きてしまい、現実の時間に合わせるために試合後、突然1年が経過した、ということになり、それまでに何が起きたかを次の試合中に再び解説するという状況が発生してしまう。

漫画版『進撃の巨人』は回想で解説する手法が中心だが、アニメ版はバラバラに描かれていた原作を概ね時系列順に組み替えて、エレンの立場に何が起きたかを順番に追いかけながら描いている。エピメテウスの発想からプロメテウスの発想に転換したのだ。

結果として、アニメ版には原作版では描かれなかった場面や、不明瞭になっていた場面も時系列順に追って見られるようになった。例えばシガンシナ区が陥落した後、エレンがどうやって生活をしていたか。配給での生活や、元シガンシナ区の住人達が巨人討伐に駆りだされたことや、避難民としての生活を送っていたことや……原作でももちろん描かれた場面だけど、例えば巨人討伐を名目に住人が処分されたことは単に解説だけで感情的に感じるところはなかったし、避難民生活の話もどの時代に属するかいまいちわかりづらかった。単に解説ではなく、アルミンが祖父と別れる場面も描かれ、シーンに感情的なドラマも追加されている(アルミンが調査隊に入る動機も、ここから読み取れるようになっている)。

原作では、少年時代の物語の後、いきなり訓練を終えて、いきなり再び超大型巨人と対決するエピソードが描かれていた。おそらく、連載の当初だから読者を惹き付けておくために展開を急がせたのだろう。それ故に、後になって回想を描くのにかなり手間をかけているし、回想があまりにも多くて時間軸がわからなくなるケースが時々起きている。

しかしアニメ版では、少年時代を経て何があったかを順番に解説している。原作ではだいぶ後になってから登場した宗教家の話も第1話から登場しているし、第3話では訓練生時代のエピソードがしっかり描かれるようだ。これは後々有用な効果を持ってくると考えられる。原作では、超大型巨人と再会するエピソードを先に描いてしまったばかりに、登場してくるキャラクターが充分に掘り下げられておらず、故に感情移入しづらい展開になってしまっていた。単純に、誰が誰なのか、読者が充分に把握できていない状態だった。これがアニメ版では、事前にきっちりと人物を掘り下げてくれるようだ。

またこの構成には楽しみが一つある。原作ではアクションの最中に一時停止して過去に話が引き戻され、メインストーリーの進捗状況が停滞することがしばしばあったが、アニメ版では原作で回想として描かれた場面があらかじめ解説されるわけである。ということは、アクションが始まればノンストップで、一気に描かれるのだ。

おそらく原作第1巻から第3巻にまたいで描かれたアクションシーンに到達するまで、アクションシーンは少なく、人間の物語が丹念に描かれるのだろう、と想像される。またこれも私の予想だけど、原作第3巻のアクションを終えたところで、おそらく1クールを消費する計画ではないだろうか。

想像通りの構成になるかはまだわからないが、あの立体機動アクションが壮大なスケールで、充分な物語上の準備を経た後に描かれるのだ。今から楽しみで仕方がない。

もう1つの問題は漫画は絵が動かないことだ。漫画なんだから当たり前……わかってはいるのだが、立体機動のアクションはすでに、読者の脳内で動いているのだ。空中を自由に滑走し、巨人に肉薄する瞬間! あの恍惚、カタルシスがもう読者の脳内で動いていて、実際に動く瞬間を渇望していたのだ。

第1の問題は、今アニメ業界で最も作画に対し執着を見せる荒木哲郎監督が描いてくれている。作画に関する心配は完全に解消された。荒木哲郎によるアニメーションは欠点を探せというほうが難しいくらいに高度な技術に支えられたものだった。アニメーションとしても完璧だし、構図の一つ一つが美しい。色彩設計も素晴らしく、夕暮れ時の空の色彩は17世紀のオランダバロック絵画を連想させる。

第2の問題は、アニメ中ではまだ立体機動アクションは本格的に描かれておらず、プロモーション映像のみでの披露だったが、期待していい内容になっているだろう。読者が漫画から読み取り、脳内補正されたアクションが、さらに凄まじい技術と作画が上乗せされて映像の上に再現されているのだ。もう私は、この作品に対しては何の不安を抱かず、安心して物語のみを追っていきたいと思う。

というのも、例えば時代劇や特撮の世界では、技術の継承に失敗したからだ。時代の変遷で一時的にでも必要とされなかったために、世代間断層が生まれ、若い世代は時代劇を描こうとしても“正しい人間の所作や様式”がわからない。かといって上の世代との交流が密に取れない状況が生まれているために、時代劇は最近になって再び描かれ始めてきているものの、玄人を満足させられる作品は僅少という結果になっている。(人形劇の世界だと、もう若い担い手がいないそうだ)

海外に目を向けると、ディズニーでは手書きアニメーションの技術が死んでいる。かつてディズニーといえば、世界最高の手書きアニメーションの技術を持っていたが、今は見る影もない(『ライオンキング』や『美女と野獣』を描いていた頃の技術は今の日本でも勝てないかも知れない)。現在のディズニーはデジタルが中心で、時々手書きアニメーションを発表する時があるのだが、そこに往年の技術は見出せない。はっきりいって技術レベルが低い。デジタルへ移行した時に、伝統的な手書きの技術が継承されなかったのだ。

そうした最中、日本のアニメだけがいま世界的な注目を集めている理由はただ一つ、伝統的な技術の一つ一つが断層を作らず継承され、新しい感性のもとで刷新され続けているからだ。世界のアニメがデジタル化へ移行していく中、一時期「時代遅れ」と揶揄されたが、それでも愚直に技術の継承を怠らなかったからこそ、今の立場があるのだ。

この作品は日本国内でとどまらず、世界に向けて挑戦すべき作品だ。おそらくどの国のどんな人間に見せても、『進撃の巨人』の映像に圧倒され、そこに描かれるドラマの濃密さに心奪われるだろう。そしてこの作品が劇場向けに作られた映像ではなく、実はシリーズ作品として作られていることに多くの人達は唖然とし、アニメーションを職業とする人達はあまりの技術の高さに愕然としてしまうだろう。

そう、信じがたいことにこの作品はテレビアニメーションなのだ。劇場映画でもそうそう体感できない異様に高度なアクションと心理描写が展開しているのにかかわらず、劇場スケールよりさらに小さなバジェットで作られているのだ。テレビシリーズでこの作品を接することのできる奇跡を、あるいは幸福を、今は何も考えずに存分に味わいたい。

テレビアニメ『進撃の巨人』公式サイト

次の記事

■ 第3話の感想

■ 第4話の感想

作品データ

監督:荒木哲郎 原作:諫山創

総作画監督:浅野恭司・門脇聡 シリーズ構成:小林靖子

アクション作画監督:江原康之・今井有文 キャラクターデザイン:浅野恭司

巨人設定:千葉崇明 3D監督:藪田修平 美術監督:吉原俊一郎

色彩設計:橋本賢 撮影監督:山田和弘 プロップデザイン:肥塚正史

編集:肥田文 音響監督:三間雅文

音楽:澤野弘之 音響効果:倉橋静男

アニメーション制作:WIT STUDIO

出演:梶裕貴 石川由衣 井上麻里奈 谷川紀章 嶋村侑 小林ゆう

三上枝織 下野絋 逢坂良太 細谷佳正 橋詰知久 藤田咲 藤原啓治

■

付録映像

■2013/04/13 (Sat)

劇場アニメ■

戦後日本の青春時代――『コクリコ坂から』が舞台にしたのはまさにそんな時代である。

学校では文系部の部室棟であるカリチェラタンの取り壊しで揺れていた。一方的に取り壊しを断行しようとする教師達と生徒たちの対立。始めは無関係でいた海だったが、次第に学校に渦巻く狂騒のなかに取り込まれていく……。

宮崎吾朗にとって、父親を知ることは、我々が考える以上に大きな意味を持っている。なぜなら、宮崎吾朗の父親は宮崎駿――近い将来、歴史上の偉人として名前が並べられることがほぼ確定化している現代を代表する芸術家だからだ。あまりにも偉大すぎる父親を持ち、それ故にチャンスが得られたが、一方で世界最高の才能と比較され皮肉られ叩きのめされる毎日……。しかもその父親は、(天才ゆえなのか)激烈な性格で知られており、息子だろうが情け容赦なく全力で谷から突き落とし、そうしてでも我が芸術を高めようという情熱の持ち主である。天才を父親に持ち、その父親から排除され、世間からは父親と比較される……それだけに宮崎吾朗にとって「父親」は避けて通れぬ命題であった。

そんな宮崎吾朗が描いた『コクリコ坂から』は、一見するとあっさりしたやわらかな線だが、時代の感覚や感性を鋭く捉えて、時代を“再構築”している。映画が始まって最初の場面、舗装されていない坂道が描かれ、そこにはやや傾いた木製の電柱が幾本も立っている。そんな風景の中に立つ松崎家はなかなか小洒落た雰囲気を持っている。

道幅はやけに狭く、しかも舗装されていない道は、車でひしめき合って灰色のガスをまきちらしている。交通地獄と揶揄された時代の感覚を、丁寧に活写している。

キャラクターの線は徹底してシンプルにまとめられている。松崎海と、妹の空とのデザイン的な差異はわずかな輪郭線の違いと、目鼻のバランスのみ。セーラー服は大雑把なシルエットだけで、襟とネクタイの線は基本的に描写されていない。キャラクターの所作で、脇の下のファスナーの存在をほのめかす程度である。

圧巻なのは物語の中心となるカルチェラタン。港南学園の文系部室棟であり、部活名目で学生が勝手に集まって何かしらの活動を勝手に展開し、それで清掃という最低限の責任すら負わない、それはまさに無法地帯と呼べる魔窟であった。

とにかく生き生きしている。歯切れの悪かった冒頭の場面と比較すると、カリチェラタンが映画の核だと見ればわかる。

カリチェラタンは描く側にとっても複雑奇怪な魔窟だが、複雑さをごまかさず正面から描いている。目が回りそうなくらい多層的なな空間だが、正確なパースラインの中でしっかり描かれ、何気なく放り出されている有象無象や落書きや汚れ、崩れる屋根に足を取られる人達など、どこまでも細かいところまで目が行き届いている。隅々まで明確にイメージができているからだ。カリチェラタンの描写に、宮崎吾朗の際だった空間把握能力を見た。

学生達は自分たちをヒーローのつもりでいたが、単に学校という閉鎖した空間の中で暴れ回っていただけである。学校という籠の中で、社会や親に保護された箱の中で、“正義の戦い”をやっているつもりだったのだ。いってしまえば、おままごとでしかない。カリチェラタンも“文化”という名目で好き放題モラトリアル期を謳歌するための場所でしかない。今時ふうの言葉で言えば、教室での喚きあいが世界を変えると信じて疑わない“セカイ系”の思想があり、目に映る全てを悪と見なして角張った熟語を振りかざせば勝利できるという考え方は“中二病”の世界である。当時の学生は、“セカイ系”と“中二病”を同時に展開していたのだ。“痛い”とかいうレベルではない。当時の若者に“黒歴史”の発想があれば、今頃は「うわああああぁぁ!」となっている頃だろう(その発想がないのが問題なんだけど)。

講堂で描かれた闘争は、描写に力がなかったからだが、まさに子供のごっこ遊びであった。スクラムを組んでのぶつかり合いが、小さい子供の運動会風景にしか見えない。妙に楽しそうだ。これをこの当時の学生は、本気でやっていたというから滑稽だ。

カリチェラタンを中心に置きながら、松崎海と風間俊の恋愛が描かれるが、やがて二人が“実は姉弟ではないか”という疑いが現れ、二人の関係を遮ってしまう。しかし二人はこれといった感情を見せはしない。穏やかに静かにかすかな感情と、あるいは言葉を交わし合うだけ。二人の感情を近づけたり突き放したりするのは、感情のドラマではなく、“設定”である。“設定”の折り重ね方で二人が実は姉弟であることをほのめかし、また一方で最後には“設定”のささやかな操作で、二人の恋愛の危機が回避される。この間に、二人は恋愛というテーマで激昂したりはしない。あくまでも静かにおだやかに、ある種の品の良さで、静かに恋愛を押し進め、姉弟という疑惑を前にあっさりと遠ざかる。この物語構造の作り方は、監督の成果というよりも脚本家の成果と言うべきだろう(宮崎駿はちゃんとしたシナリオを書けないから、丹羽圭子の実力だと思われる)。

これはある種、現代っ子の反応だ。現代っ子の大人や社会の言ったことに素直に聞いて従う良い子。それでいて普段から感情は見せず、本音は語らず、関係を壊さないためにも大抵のことには我慢する……。そういう現代っ子の姿が松崎海と風間俊の間に見えてくる。

松崎海と風間俊の二人の場面で秀逸だったのは、自転車で坂道を降りる場面だ。ロング、クローズアップを3度繰り返しながら、少しずつカメラは二人に接近していく。特にこれといった対話もないのに、妙にスピード感があり、停滞しがちな映画にさわやかな感覚を与えている。学校で知り合い、お互いにちょっと気になっていたという二人が、感情を接近させ恋愛のはじまりを予兆させる場面になり、まさに映画が動く瞬間を描いている。

例えば左の2カット。上は朝の松崎家の風景。下は松崎海が机に座っている場面である。

上のカットでは、セルで描かれているのは松崎海と松崎海が手にしている炊飯器と桶のみである。それ以外は全て美術で描かれている。

下のカットでは、海が手にしている本と次に手に取る写真立て以外全てのみ美術である。

普通の演出家なら、上のカットでは食器類や鍋類すべてセルで描き、下のカットの場合なら机の上のもの全てセル処理で描いただろう。宮崎駿ならそう描いたはずだ。

なぜなら、セルで描かれたキャラクターは背景と質感が違う。背景とキャラクター、境界線を曖昧にするための、準遠景と呼ぶべき範囲の小物まではセルで描く。特定の小物だけがセルで描かれていると、見ている側に「次にあのセルで描かれたものを手に取るんだな」と見透かされてしまう。そのために、キャラクターが手の届きそうな小物は概ね、セルで描くものなのである。

ところが宮崎吾朗は最低限のキャラクターと小物だけをセルで描き、それ以外のすべてを背景美術にしてしまった。こういうところで、宮崎吾朗はアニメ演出の経験がまだ浅いのだとわかる。

それに、この映画は父親達の時代を捉え、“再構築”するための映画だ。厳密で正確な意味での1963年が描かれたわけではない。映像はかなり精密に、その時代にあったものを一つ一つ検証した上で登場させ、そうして完成した構図はなかなか堂に入ったものがある。だがこれは、現代っ子が父親達の時代を“想像で”描き、1963年という時代を“現代に”再構築したものなのだ。1963年というリアルな書き割りを背景に、現代の子供がちょっと昔ふうの衣装を着て演じている……これが『コクリコ坂から』という映画の実像だ(“再現”ではなく“再構築”なのだ)。

なぜそうしたのか――そうする必要があったのだ、宮崎吾朗には。20世紀21世紀をまたいで賞賛され続ける伝説的な巨匠である父親。しかし宮崎吾朗は、その父親のことを実はあまり詳しく知らないのである。宮崎駿も、「知らないうちに大人になっていた」と成長期の息子の顔をあまり記憶していないという(逆に言えば宮崎駿も息子のことをよく知らない。『ゲド戦記』で吾朗の絵を見せられた時、茫然としてしばらく言葉も出なかったそうだ。息子が絵を描けることすら知らなかったのだ)。度の過ぎた仕事人間で、吾朗は父親という人間を――もちろん尊敬すべき偉大な人なのに関わらず――実はよく知らない。もしかすると、宮崎駿を熱心に追いかけているファンの方が詳しいかも知れない、というくらいだ。

だからこそ、父を知るために、父が過ごした時代を改めて知るために、父親の時代を描き、なおかつその時代を自分たちの時代と接近させ、自身の中で和解する必要があった。『コクリコ坂から』は、ある意味で宮崎吾朗が父親を知ろうとあがいた末に生まれた作品でもある。

平成23年(2011年)7月に発売した『TVBros』のインタビューで、押井守はこのように語っている。

「ヒロインが好きになるハンサムな少年は敏ちゃん(鈴木敏夫のこと)なんだよ。それに彼の親友の生徒会長も敏ちゃん(中略)言い換えれば敏ちゃんの自伝的なファンタジー映画だよ」

押井守が言うには、『コクリコ坂から』には鈴木敏夫の影があまりにも強烈に出ている、という。東京オリンピックを背景にした時代は鈴木敏夫の青春時代にぴったりはまるし、松崎海、風間俊、水沼史郎の3人が直訴に向かうのは徳丸書店……鈴木敏夫が入社した徳間書店のこととしか思えないし、徳丸社長は徳間康快にそっくりなのだという。

『コクリコ坂』は実は鈴木敏夫の映画なのだ、と押井守は種明かしをしている。ドラマと時代が分離し、1963年という時代設定に必然があるのは唯一そこ、鈴木敏夫の青春時代という一点のみだという。時代は東京オリンピックの直前、東京という街がもの凄い勢いで根ごそぎ開発で変えられようとしていた時代なのに、それを思わせる描写もない。もしもあったとしてもそこにある物語との関係性がまったく見えてこない。

考えてみれば……『ゲド戦記』の冒頭の場面、アレンが突然わけもなく父親をナイフで刺したが、あれを指示したのは鈴木敏夫であった。その後、メディアでは宮崎駿と宮崎吾朗の親子対決が盛んに報じられ、映画の内容も実際の親子関係も完全に宣伝に利用されていた。そしてこの『コクリコ坂から』。『コクリコ坂から』には鈴木敏夫の青春時代が一杯に描かれている。そう、何もかもあの老獪なプロデューサー……鈴木敏夫の企みなのだ。

宮崎吾朗は父親が過ごした時代を描く、という命題を企画の中に発見し、その時代を描写することに全精力を注いだが、実際にはそれよりもっと後ろに鈴木敏夫がいて、宮崎吾朗は思惑通りに踊らされたのだ……か、どうかわからないが。『コクリコ坂から』の本当の指揮者は鈴木敏夫、これがどこまで本当なのか、押井守の思い込みの話なのか、それはよくわからない。

『ゲド戦記』はまったくの未経験の人間に映画(しかもファンタジー大作)を作らせるという暴挙の末に駄作となり、当時は厳しい批評が相次いだが、それより向こうが見える人には宮崎吾朗のまだ磨かれぬ純金の才能を見つけ、圧倒されたはずだ。

『コクリコ坂から』は宮崎吾朗の才能がじわじわ磨かれ、形が定まろうとする途中経過の作品だ。『コクリコ坂から』はまだ映画として平均点を獲得した、とはいえない。映像の力が弱く、人物の描写も弱く、そこからドラマが生まれる気配がない。まだ映像の向こうに、宮崎吾朗という人間が見えてこないのだ。誰がどう見ても宮崎吾朗、そういう痕跡が見えてこない限り、映画批評は誰も宮崎吾朗を認めないだろう。厳しい批評はまだまだ続きそうだ。

しかし『コクリコ坂から』には誠実さを感じる。1960年代という背景にあるものをしっかり収集し、絵の中に描写している。人間の描写には力はないが、非常に丁寧に動きを追っている。そういった真面目さや誠実さ、手を抜かない気持ちだけはよく伝わってくる。

駄作『ゲド戦記』と比較してみると『コクリコ坂から』は随分成長した。本当なら修業時代で解消しておくべき問題であったが、状況が特異なだけにそれは仕方ないだろう。これからもおそらく成長が望めるという期待が持てるし、いずれ映画に宮崎吾朗という人物が現れ、それが宮崎駿と鈴木敏夫の手から完全に離れて、吾朗という顔しか見えなくなった時、そのとき人々は彼を自立した一流の監督として認めるだろう。

作品データ

監督:宮崎吾朗 原作:高橋千鶴・佐山哲郎

脚本:宮崎駿・丹羽圭子 音楽:武部聡志 プロデューサー:鈴木敏夫

キャラクターデザイン:近藤勝也 撮影:奥井敦 音響:笹松広司

作画監督:山形厚史 廣田俊輔 高坂希太郎 稲村武志 山下明彦

美術監督:吉田昇 大場加門 高松洋平 大森崇

出演:長澤まさみ 岡田准一 竹下景子 石田ゆり子 柊瑠美

風吹ジュン 内藤剛志 風間俊介 大森南朋 香川照之

■

追補

■2013/04/11 (Thu)

映画:日本映画■

もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら

『もしドラ』が岩崎夏海により描かれたのは2009年。経済と野球という特異な組み合わせを題材にしたこの小説は、萌絵を表紙とした装丁という第3の組み合わせによってにわかに注目され始め、翌年には様々な賞を得るという栄冠を得て話題を加速させ、ダイヤモンド社出版書籍としてははじめての100万部突破という記録を打ち立てた。

これがわずか3年前。その当時は誰も彼も『もしドラ』の話題をしていた。メディアは『もしドラ』一色という大騒ぎだった。『もしドラ』という作品あるいは、それに関連するコンテンツに無関係でいることができず、結局日本中で常に誰かが『もしドラ』を話題に挙げて語っているという状況だった。それくらいに『もしドラ』はいつでもどこでも目に付き耳に聞く、といった活況を呈していた。

これが劇場映画として封切られたのは2011年の6月。あの話題の大ヒットベストセラーの映画化。総合プロデューサーに秋元康、当時“国民のアイドル”の代名詞を得ていた前田敦子がヒロインを演じ、失敗はあり得ない、成功が約束された作品――そう信じられていた。

しかし蓋を開けてみると無制限に騒ぎの渦を広げていくマスメディアに対して、映画の興行は思ったほどふるわず、批評は芳しくなく、圧倒的だった『もしドラ』旋風は潮を引く勢いで萎んでいった。全国320スクリーンで公開され、公開初日2日の観客動員数は14万人を越えるという、なかなか悪くないスタートを切ったにもかかわらず、その後成績も話題も伸びず、むしろ長引けば長引くほどに悪評が雪だるまのごとく大きく膨らんで奈落へと転がり落ちていくようであった。

劇場公開から数年が経た今、『もしドラ』という作品を振り返る者はなく、そんな作品があったことすら思い返す者もなく、あのマスメディア上で展開されていた空騒ぎはいったい何だろうか、とそらぞらしい印象ばかりが残る。

では果たして、映画『もしドラ』とは何だったのか、当時の渦のように巻き上がっていた世論から外れた今、静かな思いで振り返ってみようと思う。

ビジネス書としての側面であるドラッカーの『マネジメント』は前半部分にすっきりまとめられ、映画は野球部員達の青春物語を中心としている。『マネジメント』の解説も主要な言葉だけがピックアップされて、映画の物語を阻害していない。わざとらしく登場してくる石塚英彦と青木さやかの小さなやりとりのお陰で、「マネージャーをやりたい」と言う女子高生にビジネス書を買わせるという奇妙な疑問が解消された。直前にビジネス書を買いに来た青木さやかがいたから、店員は勘違いしたのだ。

石塚英彦と青木さやかは『マネジメント』を解説するために再登場するが、このシークエンスがその他の場面から明らかにイメージを変えており、映画に楽しげな色添えをしている。

映画の物語は野球部員たちの葛藤を中心に描かれていく。それぞれの関係や、感情の行き違い、それら一つ一つを明らかにして和解し成長していく物語が瑞々しい感性の中に描かれていた。その物語の進行のさせ方は、それなりに合理的で、順当なプロセスをきちんと踏まえた上で描かれている。脚本を担当した岩崎夏海は、ここで初めて実力を発揮した。

まず映像にキーとなるものが見当たらない。どの場面もぼんやりとした照明が当てられ、観客にどこを見てもらいたいのか、何を感じて欲しいのか、あるいは作家としての主張はどこなのか、ぼんやりとした“ただの映像”があるだけだった(もっとも、最近の観客は真面目にコントラストにメリハリを付けると「画面が暗い!」とクレームを付けるらしいから、そのレベルに合わせている、という見方もできる)。セットの中にはそれなりに作り込んだ小道具がひしめき合っているのだが、それらがあまりにものっぺりとした照明の中で描かれるから、映像に接した印象も弱く、美意識の力も感じない。構図にこだわりがなく、単純に俳優のみにフォーカスが向けられた映像の羅列は、場面毎の個性が弱く、キャプションを作って並べるといったいどこのカットがどのシーンなのかすらわからなくなる。

音楽はただの伴奏曲に過ぎず、物語の詩情を引き上げる役割を果たさず、単に場面に合わせたリズムを作るだけ、映画の小さなスケールの下にさらに小さく隷属しただけであった。

バットを構えた姿は腰に力が入っておらず、単にバットを手に立っているだけといった感じである。エキストラのほうがよほどいい構え方をする。

よくよく出演俳優のリストを確かめてみると、俳優はたった一人、大泉洋だけだった。映画の中心から俳優が消え、アイドルばかりが注目されて、俳優はアイドルの影で黒子の役を演じる……そういう今の映画界の状況を象徴するようなキャスティングだった。

また映画には季節感が完全に排除されていた。物語中では、川島みなみがマネージャーとして加わってから少なくとも1年近い時間が過ぎていたはずなのだが、そういった時間の経過がまったく感じられない。一度だけ冬服を着ている場面があったから少なくとも冬を越している筈なのだが、季節が感じられる場面はせいぜいそのワンシーンのみであった。時間の経過が感じられるように作られていないから、川島みなみが『マネジメント』を持ち出してその後は、いきなりご都合主義的に部員達が成長した、というふうに見えてしまう。

ご都合主義といえば、第3のヒロインである宮田夕紀の死だ。何ら予兆もなく、部員達の繋がりも曖昧なまま、突然に死亡して愁嘆場が描かれる。映画を、あるいは物語をクライマックスに結びつけるための足がかりとして作者に殺害された、そういう感じである。宮田夕紀の死に必然的な経緯が描かれておらず、プロットの上にこの死が有機的なものとして設計されていれば問題ないが、無理矢理殺した、という感じでしかない。ただし、ベンチに宮田夕紀の帽子を置いておくアイデアだけは良かった。

顔面が中央に寄りすぎている、というだけではなく、目の周囲が黒く沈んでいて、そこだけが異様に浮き上がって見えてしまい、そんな容貌だから観客を惹き付ける必要のあるシリアスな場面でも何となく笑いがこみ上げてくる。前田敦子の顔面が出てくる度に、映画は青春群像劇ではなくコメディに変質する。

そう、前田敦子の顔面は明らかに、あからさまに、議論の余地がないくらいに「コメディ向け」なのだ。恐らくは笑いの間合いをしっかり身につけ、いつでも引き出せる訓練をすれば、コメディ女優としての道が開けるだろう。

本人としては女優のつもりで演技に励んでいるが、どんな場面もコメディに変えてしまう。例えば宮田夕紀の死の後、自分だけが病状を知らされていなかったことを知り駆け出す場面、あの走り出す姿は一級のコントであった。演技力の有無ではなく、有無でいえば確実に無なのだが、それ以前におそらくコメディ女優としての天性の才能が先立っていると考えられる。

もう一人のマネージャ、北条文乃を演じた峰岸みなみも、丸い顔に、目鼻口のパーツが下へ行くほど小さくつづまり、前歯ばかりがやたら目立つ顔面は、やはりアイドル映画のヒロインを演じるには不充分なルックスである。丸顔をごまかすための両脇に垂らされた奇妙な触覚が、終始気になって仕方がなかった。こちらもやはり、コメディ向けの顔をしているのである。

物語の最後は、走り出した川島みなみが転んだ拍子に、謎の空間に迷い込んでドラッカーと遭遇する場面が描かれる。それはもはや形容不能なシュールな瞬間である。川島みなみは『マネジメント』を用いて野球部員達の意識を改革させたが、その後は野球部員達の間にいかなる関係も築かなかった。野球部員達との繋がりや絆が、川島みなみの心情を引き戻すほどには結びつきを作っておらず、また映画はそういったふうには描いていなかった。あの最後の場面においても野球部員達は川島みなみという彼らのプロットの中から浮かび上がった油のような存在を引き留める術はなかった。そこで最初に掲げた命題であるドラッカーに立ち返りドラッカーがネゴシエイター役として出現するが、条理を超越した出現に、あまりのご都合主義に、我々はただ唖然と傍観するしかなく、しかもドラッカーは目の前に立ちふさがった問題をさらに上をいくご都合主義で解決してしまったのである。

映画『もしドラ』は野球部員達の青春群像劇として見るとなかなか悪くなく、『マネジメント』を応用するというアイデアもスパイスが利いているが、しかしどこかで何か掛け違えたものが横たわり、それを解決するためにしばしばご都合主義的に物語が強引に押し進められてしまっていた。それぞれのプロットがひとつのところにまとまっておらず、未解決で放り投げてしまった部分があり、そこが浮いて見えてしまったのだ。いっそのこと……川島みなみというキャラクターを消し去り、宮田夕紀が病室で野球部員達を指揮して勝利に導く、という物語の方がプロットはすっきりまとまったのかも知れない。

が、実際には解説書としても文学作品としてもエンターテインメントとしても中途半端で、あからさまに身の丈に合っていないプロモーションの連打の末、結果的にベストセラーの仲間入りができた、という感じである。ダイヤモンド社に100万部という大きな利益をもたらしたことは実に結構。そこは賞賛してもいいところだ。しかし、なぜヒットしたのか、そこまで御輿に担ぐかのごとく話題に持ち上げられたのか。

原作者の岩崎夏海がかつてAKB48のプロモーションに深く関わっていたことや、宣伝に電通が関わっていたこととかは、憶測の域を出ない都市伝説に相当するものに過ぎないので、話題にする気はない。売れたということだけが事実だ。

私の想像に過ぎないのだが――アニメと接点のない多くの一般層の人達は、実は私たちに羨望しているのではないか、そう思うことがしばしばある。

彼ら一般人達は、私たちのようなアニメファンを常に嫌悪し、卑下し、嘲笑し、もちろん関係を避けている。しかし、『もしドラ』を買い求めた人達は、そういった人達なのである。

一般層の多くは、私たちアニメファンが『もしドラ』に夢中になっている、と思い込んでいた。『もしドラ』の表紙にはいわゆる「もえ~」と呼ばれる絵が載っている。この「もえ~」を目当てに、私たちがみんなこぞって買ったのだ……そう信じている。

しかし実際にはそうではなかった。アニメファンが『もしドラ』に下した判定は、あまり良いものではなかった。ストーリー構造も、野球ものとしての考察も、さらにいえば文学としても、無駄に評論意識が高く、また不必要な知識を日々磨き続けているアニメファンを満足させるようなものではなかった。読んだという彼らの中から、作品に対する肯定的な意見を抽出するのは非常に困難な作業になるだろう。

確かにパロディはそれなりに作られたが、それは単に作品が有名だったからというだけで、多くはリスペクトではなく、茶化しただけだった。

「アニメ化されたじゃないか。やはりアニメファンが注目していたんじゃないのか」と誰かが反論するだろう。確かにアニメ版『もしドラ』は話題にされていた。ただし、あまりの出来の悪さに、失笑とからかいの対象にするために取り上げていただけで、誰も真面目に見ている者はいなかった。真面目に見ようという気にさせないくらい、出来が悪かったのである。私はといえば、プロダクションIGというジブリと双肩をなすはずだった国内最高の制作スタジオのブランドが崩壊する様を、絶望的な気分で見ていた。

アニメファンは誰も『もしドラ』を肯定していなかった。しかしおそらく一般層は『もしドラ』はアニメファンの間にこそヒットしているものと信じていた。そして彼らは、私たちが日々夢中になり、楽しげに交わすやりとり、あるいは祭りに加わりたいと思っていた。だから『もしドラ』という世間的な言葉で言うところの「もえ~」のシンボルを求めた。『もしドラ』を買うことで、私たちアニメファンのお祭りに参加できる、そういう期待を抱いて。『もしドラ』は表層的にはビジネス書だし、大ヒットしてみんなが買っているから恥ずかしくない……そんな言い訳も充分できる。

一般人達は、アニメファンを表面的には嫌悪しつつ、実は密かに羨望していて、サークルに加わろうというチャンスを伺っていたのだ。『もしドラ』はそのための絶好のチャンスだった。

――とここまでが私の想像だ。誰が『もしドラ』買ったのか。誰が『もしドラ』を肯定したのか。世間的には私たちアニメファンであると評したが、事実ではない。アニメファン以外が買ったのだ。ではなぜ彼らは『もしドラ』を買ったのか。正しく知識が欲しいなら『マネジメント』を買えば確実だ。それでも『もしドラ』を求めたのなら、その理由は……そう想像を巡らせただけの話だ。実際には、単に乗せられやすい人が流行に乗せられて買った、というのが本当だろうと思う。

それでも、おそらく『もしドラ』は今も「もえ~」のシンボルとして多くの人に記憶されているだろう。『もしドラ』は「もえ~」のシンボルとして繰り返しメディアに取り上げられた。『もしドラ』はマスメディアのいうところの「もえ~」として今後も「もえ~」を説明する度ごとにシンボリックなものとして取り上げるだろう(『もしドラ』の表紙を掲げて「もえ~」と説明してみせるアナウンサーの姿が目に浮かぶ)。世間的に見れば『もしドラ』は、「もえ~」と呼ばれるものとしての地位を充分なくらい確立させることに成功した。しかし『もしドラ』はただの一度も「萌」としてアニメファンから受容されることはなかった。

繰り返そう。

『もしドラ』は「もえ~」であったが「萌」ではなかった。

作品データ

監督:田中誠 原作:岩崎夏海

脚本:田中誠・岩崎夏海 音楽:服部隆之 撮影:中山光一 照明:市川徳充

美術:小泉博康 録音:小原善哉 編集:大永昌弘 VFKスーパーバイザー:道木伸隆

出演:前田敦子 川口春奈 峰岸みなみ

瀬戸康史 池松壮亮 大泉洋

■2013/04/09 (Tue)

映画:外国映画■

『殺人魚フライングキラー』。実は『ピラニア』という海洋パニックホラーの続編で、第1作目は後に『グレムリン』をヒットさせることになるジョー・ダンテ監督である。またこの第1作目は2010年『ピラニア3D』というタイトルでリメイクが制作された。

映画は水中の場面から始まる。

水の底に沈んでいる難破船。若い男女のカップルが難破船の中へと入っていく。水上は夜で、二人を邪魔する者はいない。二人はしばし別れて難破船を探検する。

すると、誰かが男を掴んだ。振り向くと、全裸の女がそこにいた。酸素ボンベだけを背負った状態だ。女は男の臑に装着されていたナイフを手に取り、男の赤い水着を切ってしまう。

全裸になってしまった二人。興奮して、酸素ボンベを外してキスを交わす。口から泡が吹き出る。二人は互いの口で塞いで、夢中になってキスをする。

そこに、何かが迫ってきた。二人は思いもしない痛みに、驚愕を浮かべる。しかし逃げる場所はなく、何者かの餌食になる。水中に血が広がり、画面は真っ赤に覆われる……。

ポルノ映画か何か……そう思ってしまいそうな安っぽい始まり方である。美意識のない平坦な映像に、同じメロディの繰り返しの安っぽい音楽、適当に放り投げたような設定に、熱意を感じない演技。何もかもが安っぽい。注目に値するポイントが一つもない。唯一の見所がオッパイという、何とも救いようのない、視聴をおすすめできない駄作映画だ。

ポルノ映画か何か……そう思ってしまいそうな安っぽい始まり方である。美意識のない平坦な映像に、同じメロディの繰り返しの安っぽい音楽、適当に放り投げたような設定に、熱意を感じない演技。何もかもが安っぽい。注目に値するポイントが一つもない。唯一の見所がオッパイという、何とも救いようのない、視聴をおすすめできない駄作映画だ。

実はこの作品が、後に『タイタニック』『アバター』を制作し、アカデミー賞最多受賞の栄冠に輝き、世界興業収入1位2位を制し、映画を代表し世界で最も尊敬される偉大なる名監督ジェイムズ・キャメロンの第1作目なのである。

しかし驚きべきことに、この第1作目には後に巨匠になりそうな片鱗は全く見出せない。才気溢れる若手監督としての熱意もオーラも感じさせない。傑作秀作ヒット作がずらりと並ぶジェイムズ・キャメロンのフィルモグラフィーにあって、あまりにも特異で、俯瞰して見てもこの作品だけが“黒い染み”と表現するしかない異様さを放っている。ジェイムズ・キャメロンはこのどうしようもない駄作の2年後に、ヒット作『ターミネーター』を制作したのだ。もはや、どこかで人間が入れ替わったに違いない、そう想像するしかないような落差である。

では改めて、『殺人魚フライングキラー』の何が問題なのか、考えてみるとしよう。

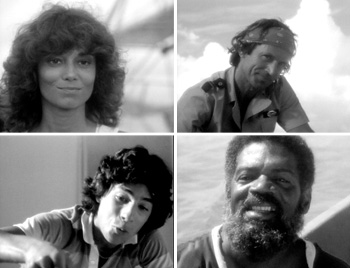

まず登場人物の多さ。主人公アン・キブロウを始めとして、その夫で別居中のスティーヴ・キンブロウ、息子のクリス・キンブロウ。この周囲にはクリスを雇う船乗り初心者のディモンと娘のアリソン。アンの上司であるホテルの支配人(名前は確認できず)。スティーヴを古くからの知り合いである黒人親子(こちらも名前確認できず)。アンのダイビングツアーの講習にやってくるタイラーと名乗る男。

まず登場人物の多さ。主人公アン・キブロウを始めとして、その夫で別居中のスティーヴ・キンブロウ、息子のクリス・キンブロウ。この周囲にはクリスを雇う船乗り初心者のディモンと娘のアリソン。アンの上司であるホテルの支配人(名前は確認できず)。スティーヴを古くからの知り合いである黒人親子(こちらも名前確認できず)。アンのダイビングツアーの講習にやってくるタイラーと名乗る男。

これだけでも結構多い。だが実は、主人公と何も接点を持たないのに関わらず登場してくる人達がまだまだいるのだ。

海で遊んでいる二人組の女に、その女にナンパされる歯医者のリオベル、オッパイ担当と見られ無駄に存在感のある二人組の女、そのオッパイ2人組に騙される料理人マル、若い男をナンパする未亡人ウィルソン。

およそ群像劇というくらいに人物が登場するが、これらの登場人物が物語にどんなテーマを持ちプロットに有機的な意義を与えるのか、といえばまったくの無駄、意味もないのに登場してきては尺を無用に消費するのである。

ゆえに――続く第2の問題だが展開があまりにも遅い。話が進まない。物語本編とは無関係な人物や場面のために時間を消費するので、あまりの緩慢さに見ている側は苛立ちを募らせてしまう。さらに本編のほうも進展がわかりづらく、物語が進んだと感じさせるキーとなる場面があまりない。また登場人物のやりとりも物語の中心軸にそれほど深く絡んでいないし、また関係ない人物があまりにも多いために、物語の中心軸と人物の関係性が見出せず、だから物語の本筋がぼんやりかすんで印象に残らない結果になっている。

第3の問題は設定や場面作りのいい加減さ。殺人魚の正体はピラニアを改造して作った新種であるが、物語中に指摘があるように、ピラニアは淡水魚で海では生息できない。にも関わらず、海底、水上、おかまいなしにこの改造ピラニアは飛び回るのだ。死体置き場の場面では、被害者の遺体から突然現れ、側にいた看護婦の首に食らいついた後、自力で空を飛んで窓から脱出するという離れ業を演じて見せた。もはや笑うしかない。

第3の問題は設定や場面作りのいい加減さ。殺人魚の正体はピラニアを改造して作った新種であるが、物語中に指摘があるように、ピラニアは淡水魚で海では生息できない。にも関わらず、海底、水上、おかまいなしにこの改造ピラニアは飛び回るのだ。死体置き場の場面では、被害者の遺体から突然現れ、側にいた看護婦の首に食らいついた後、自力で空を飛んで窓から脱出するという離れ業を演じて見せた。もはや笑うしかない。

主人公の息子クリスは仕事場で知り合ったアリソンと遊んでいるうちに海上で自分の居場所がわからなくなってしまい、それを探して父親のスティーヴが探して回る、といった場面が展開するが、これが改造ピラニアが発生して大惨事となっているフィッシュフライフェスティバルとは何ら関連を持たない。最後の最後で、沈没船のすぐ近くで救助され、そのお陰で接点を持ったように見せかけられているが、実際には物語の本筋から無駄な傍流を作っただけだ。

第4の問題は特撮の安っぽさ。海から突然殺人魚が飛び出すのだが、食いつかれた次のカットには俳優は全身血まみれである。一方、食いついた魚には動きが全くない。俳優だけが一生懸命食われている演技をしているだけなのだ。

映画の後半になって、殺人魚が飛び回る場面が登場するのだが、あからさまにワイヤーで釣っているのがわかってしまう。あまりにチープでエド・ウッド映画のようだ。この場面でようやく殺人魚の姿がはっきり見えるのだが、控えめに言って羽の付いた魚のおもちゃにしか見えない。本音で言えば、おもちゃとして商品化しても、「いらない」といえる出来の悪さである。

それにこの殺人魚、たまにしか映画に登場せず、存在感がまったくない。始まって28分後、ダイビングツアーをやっている一人が沈没船を探検し、その結果殺人魚に襲われる。ここで初めて本編に殺人魚が登場するのだが、出てくるのは一瞬である。その後も一瞬しか出てこない殺人魚のために、映画は無意味に尺を消費し続ける。

映画のラストになり、殺人魚の拠点となっていた沈没船を破壊してハッピーエンド、というような雰囲気になっているが、ホテル周辺に出現した大量の殺人魚はどうした?と突っ込みを入れたくなる。難破船を爆破しても、別に殺人魚を一掃したことにはならないだろう、という問題について映画はほったらかしで終わってしまう。

駄目なポイントを改めて列挙してみると、やはり酷い映画だ。褒められる部分が1カットも1コマもない。何もかもがあまりにもチープで、映画会社が背後について制作したとはおよそ信じられないような駄目映画だ。

一方、その後のジェイムズ・キャメロン監督との関係性も発見できなくもない。

一方、その後のジェイムズ・キャメロン監督との関係性も発見できなくもない。

映画の物語がパニックアクション、テクノロジーを駆使したアクション(と言えなくもない映画)であるところは、その後の全作品に共通している。

ヒロインは芯の強い、問題があれば独力で突撃して解決法を探ろうとする自立的な女である。またパーマをあてた髪型は、水に濡れると『エイリアン2』の主人公リプリーに見えなくもない。

理解しない上司。問題が発覚し、主人公アンは真っ先に上司に掛け合い、ホテルを閉鎖するように訴えかけるが理解されず、あろうことか主人公の異常性を疑い追放しようとする。この展開は、『ターミネーター』以後のほぼすべてのジェイムズ・キャメロン映画の共通点である。最新作『アバター』ですら、理解されず計画を進行させる上司が登場する。ジェイムズ・キャメロン映画は実はデビュー映画からプロットそのものは同じものを使っているのだ。この理解力の乏しい上司というキャラクターはB級パニック映画・モンスター映画には定番のキャラクターで、高度なテクノロジーに支えられたジェイムズ・キャメロンの映画の底流にはB級映画の形式が潜んでいることがわかる。

海底を舞台にしている部分も、ジェイムズ・キャメロンの個性が表れた部分である。ジェイムズ・キャメロンはスキューバダイビングを趣味としており、映画にもその趣味は繁栄されて『アビス』と『タイタニック』を制作している。沈没船のシーンに『タイタニック』を感じさせるのは、同じ映画監督だと思って見ているからだろうか。

おそらく……いや間違いなくこの失敗作はジェイムズ・キャメロンに大きな復讐心を抱かせたであろう。この次は同じ失敗は絶対にしない、自分を批評した連中を見返してやろう、思い通り映画を作らせなかった映画会社の連中を黙らせてやる。『殺人魚フライングキラー』が失敗作なだけに、その思いは大きく膨らみ、ジェイムズ・キャメロンを奮起させたはずだ。

おそらく……いや間違いなくこの失敗作はジェイムズ・キャメロンに大きな復讐心を抱かせたであろう。この次は同じ失敗は絶対にしない、自分を批評した連中を見返してやろう、思い通り映画を作らせなかった映画会社の連中を黙らせてやる。『殺人魚フライングキラー』が失敗作なだけに、その思いは大きく膨らみ、ジェイムズ・キャメロンを奮起させたはずだ。

では『ターミネーター』と『殺人魚フライングキラー』の2年間の断層に何が横たわっていたのか。この2作の間にどんな劇的な変化があったのか、それを考えてみよう。

まず脚本をしっかり練り込むことから始めた。『殺人魚フライングキラー』もジェイムズ・キャメロンが自身で脚本を担当したが、その後の全ての作品でもジェイムズ・キャメロンは自分で脚本を書き、脚本の責任を担っている。

『ターミネーター』でも不要な人物は多少は出てきたが、『殺人魚フライングキラー』よりはるかにすっきりして見易い物語に仕上がっている。観客はどの人物に感情移入して物語を追いかけていけばいいのか明確である。わかりやすく、なおかつ主人公の立場を緊張感を持って追体験できる。『ターミネーター』に出てくるロボット兵器T-800を演じたアーノルド・シュワルツェネッガーの存在感は圧倒的だったが、改めて見ると単に無言で迫ってくるただのマッチョである。それを未来からやってきたロボット兵器だと説明する一連の場面が最初にあり、ちゃんと見ている人に納得させられるプロットになっている。

技術の使い方いついても見直された。『ターミネーター』の第1作目も低予算映画であるが、ターミネーターというキャラクターは基本無口なマッチョなだけでいいようにうまく設定されている。アーノルド・シュワルツェネッガーをキャスティングした時点で大勝利だ。ターミネーターの正体であるエンドスケルトンは最後にちらと出てくるだけ、しかも動きは少なく、予算のなさをあらかじめ自覚し、見せ方に工夫されている。

またジェイムズ・キャメロン映画に登場する敵役は異様に強く、存在感がある。主人公たちより、明らかに敵をどう描くか、に意識が集中されている。ジェイムズ・キャメロン映画に登場する人物は平均的に戦闘力が高く、一通りの格闘術ができることが基本アビリティになっているが、敵はさらにその上を行く圧倒的な強さを随所で見せ、人間側がどんな罠を準備していてもそれを嘲笑うかのごとく力業で乗り越え、映画を着地点が見えないくらい引っかき回してくれる。『ターミネーター』や『エイリアン』などは方やロボット兵器、方や宇宙人と非人間だからいいとして、『アバター』のマイルズ大佐は人間でありながらジェイムズ・キャメロン映画の中でも屈指の戦闘力を誇り、異様なしつこさで主人公を圧倒するだけではなく、知力も高くジェイクが拠点とする場所を破壊しようとする。

ジェイムズ・キャメロン映画では敵がとにかく強力であること、異様な生命力を持っていること、そんな敵を相対した時の緊張感。いかに敵を描くか、そのこだわりがジェイムズ・キャメロン映画の基本的な娯楽性と考えていいだろう。

それから恐らく、現場での地位確立、も反省に含まれていただろう。『殺人魚フライングキラー』では撮影が始まった最初の段階から製作サイドと繰り返し衝突し、思うように現場を進められなかった、という話も聞く。実際、ジェイムズ・キャメロンが本気で映画を撮っていたら、あのような駄作にはならなかっただろう。

同じく第1作目で失敗作という負債を負ったデヴィッド・フィンチャー監督も、第2作目の大きな課題が「映画会社を黙らせること」であった。そのために1000ページという異様な分厚さの企画書を提出し、映画会社を一切口出しさせない状況を作ったという。

ジェイムズ・キャメロンは『殺人魚フライングキラー』以後、現場の絶対者になった。朝一番に現場にやってきて指揮をはじめ、夜は一番最後に帰る。『タイタニック』のメイキングドキュメンタリーでは、セットの照明のほんのささいな問題を解決するために、小道具係の下っ端を呼び出して「これがいい照明だ」と指導する場面が見られた。そういった繊細さも、現場の絶対者になるための必要な努力だろう。

『タイタニック』を制作中、予算が100億円単位でオーバーしている問題が発覚し、製作サイドに呼び出され、撮影中止が勧告されるが、ジェイムズ・キャメロンは製作を怒鳴りつけ、追い出したという。その時の製作はヴィル・メカニックという人物だが、クレジットから外され、製作として書かれているのはジェイムズ・キャメロンの名前だけである。

今回、この駄作映画『殺人魚フライングキラー』を取り上げたのは、この映画のあまりの酷かったからではなく、この映画の後、ジェイムズ・キャメロン1本の失敗作のないヒットメーカーになれたからだ。ジェイムズ・キャメロンは制作した全ての映画をヒットさせただけではなく、何かしらでアカデミー賞を受賞している。その理由は何なのか、それを考えたかったし、こんなどうしもないゴミを作った人間が、傑作を作る才能を持っていたという事実にも目を向けたかった。

才能はどう転ぶかわからない。才能はどう育って開花していくかわからない。『殺人魚フライングキラー』が擁護不能の駄作なだけに、人間の可能性の凄まじさを知り、この次に『ターミネーター』を見て圧倒される。人間は努力しなければならないが、その前に反省しなければならない。反省して、どうするべきなのか、何が必要なのか、どう反省するべきか考えなければ、どんな努力も空回りするだけだ。筋肉馬鹿な人間は努力努力とばかり連呼するが、実は反省のほうがよほど大事で、反省にこそ時間を費やすべきなのだ。それを徹底的にやって答えを見つけ出した人間が、名監督ジェイムズ・キャメロンになったのだ。

ジェイムズ・キャメロンの出発点は『殺人魚フライングキラー』だ。この駄作があったからこそ、失敗あったからこそ名監督になれた。名作家、優れた芸術家の原典を知るためには、どんな失敗があったかを知らねばならない。そういう意味でも、ジェイムズ・キャメロンのフィルモグラフィーに作られたこの黒い染みを、よく知る必要がある。

監督:ジェイムズ・キャメロン (オビディオ・G・アソニティス)

脚本:ジェイムズ・キャメロン(H.I.ミルトン名義)

音楽:ステルヴィオ・チブリアーニ(スティーヴ・パウダー名義) 製作:築波久子

撮影: ジュールス・ブレンナー 編集:ロベルト・シルヴィ

製作総指揮:オビディオ・G・アソニティス 特殊メイク・特撮:ジャンネット・デ・ロッシ

出演:トリシア・オニール スティーブ・マラチャック ランス・ヘンリクセン

映画は水中の場面から始まる。

水の底に沈んでいる難破船。若い男女のカップルが難破船の中へと入っていく。水上は夜で、二人を邪魔する者はいない。二人はしばし別れて難破船を探検する。

すると、誰かが男を掴んだ。振り向くと、全裸の女がそこにいた。酸素ボンベだけを背負った状態だ。女は男の臑に装着されていたナイフを手に取り、男の赤い水着を切ってしまう。

全裸になってしまった二人。興奮して、酸素ボンベを外してキスを交わす。口から泡が吹き出る。二人は互いの口で塞いで、夢中になってキスをする。

そこに、何かが迫ってきた。二人は思いもしない痛みに、驚愕を浮かべる。しかし逃げる場所はなく、何者かの餌食になる。水中に血が広がり、画面は真っ赤に覆われる……。

実はこの作品が、後に『タイタニック』『アバター』を制作し、アカデミー賞最多受賞の栄冠に輝き、世界興業収入1位2位を制し、映画を代表し世界で最も尊敬される偉大なる名監督ジェイムズ・キャメロンの第1作目なのである。

しかし驚きべきことに、この第1作目には後に巨匠になりそうな片鱗は全く見出せない。才気溢れる若手監督としての熱意もオーラも感じさせない。傑作秀作ヒット作がずらりと並ぶジェイムズ・キャメロンのフィルモグラフィーにあって、あまりにも特異で、俯瞰して見てもこの作品だけが“黒い染み”と表現するしかない異様さを放っている。ジェイムズ・キャメロンはこのどうしようもない駄作の2年後に、ヒット作『ターミネーター』を制作したのだ。もはや、どこかで人間が入れ替わったに違いない、そう想像するしかないような落差である。

では改めて、『殺人魚フライングキラー』の何が問題なのか、考えてみるとしよう。

これだけでも結構多い。だが実は、主人公と何も接点を持たないのに関わらず登場してくる人達がまだまだいるのだ。

海で遊んでいる二人組の女に、その女にナンパされる歯医者のリオベル、オッパイ担当と見られ無駄に存在感のある二人組の女、そのオッパイ2人組に騙される料理人マル、若い男をナンパする未亡人ウィルソン。

およそ群像劇というくらいに人物が登場するが、これらの登場人物が物語にどんなテーマを持ちプロットに有機的な意義を与えるのか、といえばまったくの無駄、意味もないのに登場してきては尺を無用に消費するのである。

ゆえに――続く第2の問題だが展開があまりにも遅い。話が進まない。物語本編とは無関係な人物や場面のために時間を消費するので、あまりの緩慢さに見ている側は苛立ちを募らせてしまう。さらに本編のほうも進展がわかりづらく、物語が進んだと感じさせるキーとなる場面があまりない。また登場人物のやりとりも物語の中心軸にそれほど深く絡んでいないし、また関係ない人物があまりにも多いために、物語の中心軸と人物の関係性が見出せず、だから物語の本筋がぼんやりかすんで印象に残らない結果になっている。

主人公の息子クリスは仕事場で知り合ったアリソンと遊んでいるうちに海上で自分の居場所がわからなくなってしまい、それを探して父親のスティーヴが探して回る、といった場面が展開するが、これが改造ピラニアが発生して大惨事となっているフィッシュフライフェスティバルとは何ら関連を持たない。最後の最後で、沈没船のすぐ近くで救助され、そのお陰で接点を持ったように見せかけられているが、実際には物語の本筋から無駄な傍流を作っただけだ。

第4の問題は特撮の安っぽさ。海から突然殺人魚が飛び出すのだが、食いつかれた次のカットには俳優は全身血まみれである。一方、食いついた魚には動きが全くない。俳優だけが一生懸命食われている演技をしているだけなのだ。

映画の後半になって、殺人魚が飛び回る場面が登場するのだが、あからさまにワイヤーで釣っているのがわかってしまう。あまりにチープでエド・ウッド映画のようだ。この場面でようやく殺人魚の姿がはっきり見えるのだが、控えめに言って羽の付いた魚のおもちゃにしか見えない。本音で言えば、おもちゃとして商品化しても、「いらない」といえる出来の悪さである。

それにこの殺人魚、たまにしか映画に登場せず、存在感がまったくない。始まって28分後、ダイビングツアーをやっている一人が沈没船を探検し、その結果殺人魚に襲われる。ここで初めて本編に殺人魚が登場するのだが、出てくるのは一瞬である。その後も一瞬しか出てこない殺人魚のために、映画は無意味に尺を消費し続ける。

映画のラストになり、殺人魚の拠点となっていた沈没船を破壊してハッピーエンド、というような雰囲気になっているが、ホテル周辺に出現した大量の殺人魚はどうした?と突っ込みを入れたくなる。難破船を爆破しても、別に殺人魚を一掃したことにはならないだろう、という問題について映画はほったらかしで終わってしまう。

駄目なポイントを改めて列挙してみると、やはり酷い映画だ。褒められる部分が1カットも1コマもない。何もかもがあまりにもチープで、映画会社が背後について制作したとはおよそ信じられないような駄目映画だ。

映画の物語がパニックアクション、テクノロジーを駆使したアクション(と言えなくもない映画)であるところは、その後の全作品に共通している。

ヒロインは芯の強い、問題があれば独力で突撃して解決法を探ろうとする自立的な女である。またパーマをあてた髪型は、水に濡れると『エイリアン2』の主人公リプリーに見えなくもない。

理解しない上司。問題が発覚し、主人公アンは真っ先に上司に掛け合い、ホテルを閉鎖するように訴えかけるが理解されず、あろうことか主人公の異常性を疑い追放しようとする。この展開は、『ターミネーター』以後のほぼすべてのジェイムズ・キャメロン映画の共通点である。最新作『アバター』ですら、理解されず計画を進行させる上司が登場する。ジェイムズ・キャメロン映画は実はデビュー映画からプロットそのものは同じものを使っているのだ。この理解力の乏しい上司というキャラクターはB級パニック映画・モンスター映画には定番のキャラクターで、高度なテクノロジーに支えられたジェイムズ・キャメロンの映画の底流にはB級映画の形式が潜んでいることがわかる。

海底を舞台にしている部分も、ジェイムズ・キャメロンの個性が表れた部分である。ジェイムズ・キャメロンはスキューバダイビングを趣味としており、映画にもその趣味は繁栄されて『アビス』と『タイタニック』を制作している。沈没船のシーンに『タイタニック』を感じさせるのは、同じ映画監督だと思って見ているからだろうか。

では『ターミネーター』と『殺人魚フライングキラー』の2年間の断層に何が横たわっていたのか。この2作の間にどんな劇的な変化があったのか、それを考えてみよう。

まず脚本をしっかり練り込むことから始めた。『殺人魚フライングキラー』もジェイムズ・キャメロンが自身で脚本を担当したが、その後の全ての作品でもジェイムズ・キャメロンは自分で脚本を書き、脚本の責任を担っている。

『ターミネーター』でも不要な人物は多少は出てきたが、『殺人魚フライングキラー』よりはるかにすっきりして見易い物語に仕上がっている。観客はどの人物に感情移入して物語を追いかけていけばいいのか明確である。わかりやすく、なおかつ主人公の立場を緊張感を持って追体験できる。『ターミネーター』に出てくるロボット兵器T-800を演じたアーノルド・シュワルツェネッガーの存在感は圧倒的だったが、改めて見ると単に無言で迫ってくるただのマッチョである。それを未来からやってきたロボット兵器だと説明する一連の場面が最初にあり、ちゃんと見ている人に納得させられるプロットになっている。

技術の使い方いついても見直された。『ターミネーター』の第1作目も低予算映画であるが、ターミネーターというキャラクターは基本無口なマッチョなだけでいいようにうまく設定されている。アーノルド・シュワルツェネッガーをキャスティングした時点で大勝利だ。ターミネーターの正体であるエンドスケルトンは最後にちらと出てくるだけ、しかも動きは少なく、予算のなさをあらかじめ自覚し、見せ方に工夫されている。

またジェイムズ・キャメロン映画に登場する敵役は異様に強く、存在感がある。主人公たちより、明らかに敵をどう描くか、に意識が集中されている。ジェイムズ・キャメロン映画に登場する人物は平均的に戦闘力が高く、一通りの格闘術ができることが基本アビリティになっているが、敵はさらにその上を行く圧倒的な強さを随所で見せ、人間側がどんな罠を準備していてもそれを嘲笑うかのごとく力業で乗り越え、映画を着地点が見えないくらい引っかき回してくれる。『ターミネーター』や『エイリアン』などは方やロボット兵器、方や宇宙人と非人間だからいいとして、『アバター』のマイルズ大佐は人間でありながらジェイムズ・キャメロン映画の中でも屈指の戦闘力を誇り、異様なしつこさで主人公を圧倒するだけではなく、知力も高くジェイクが拠点とする場所を破壊しようとする。

ジェイムズ・キャメロン映画では敵がとにかく強力であること、異様な生命力を持っていること、そんな敵を相対した時の緊張感。いかに敵を描くか、そのこだわりがジェイムズ・キャメロン映画の基本的な娯楽性と考えていいだろう。

それから恐らく、現場での地位確立、も反省に含まれていただろう。『殺人魚フライングキラー』では撮影が始まった最初の段階から製作サイドと繰り返し衝突し、思うように現場を進められなかった、という話も聞く。実際、ジェイムズ・キャメロンが本気で映画を撮っていたら、あのような駄作にはならなかっただろう。

同じく第1作目で失敗作という負債を負ったデヴィッド・フィンチャー監督も、第2作目の大きな課題が「映画会社を黙らせること」であった。そのために1000ページという異様な分厚さの企画書を提出し、映画会社を一切口出しさせない状況を作ったという。

ジェイムズ・キャメロンは『殺人魚フライングキラー』以後、現場の絶対者になった。朝一番に現場にやってきて指揮をはじめ、夜は一番最後に帰る。『タイタニック』のメイキングドキュメンタリーでは、セットの照明のほんのささいな問題を解決するために、小道具係の下っ端を呼び出して「これがいい照明だ」と指導する場面が見られた。そういった繊細さも、現場の絶対者になるための必要な努力だろう。

『タイタニック』を制作中、予算が100億円単位でオーバーしている問題が発覚し、製作サイドに呼び出され、撮影中止が勧告されるが、ジェイムズ・キャメロンは製作を怒鳴りつけ、追い出したという。その時の製作はヴィル・メカニックという人物だが、クレジットから外され、製作として書かれているのはジェイムズ・キャメロンの名前だけである。

今回、この駄作映画『殺人魚フライングキラー』を取り上げたのは、この映画のあまりの酷かったからではなく、この映画の後、ジェイムズ・キャメロン1本の失敗作のないヒットメーカーになれたからだ。ジェイムズ・キャメロンは制作した全ての映画をヒットさせただけではなく、何かしらでアカデミー賞を受賞している。その理由は何なのか、それを考えたかったし、こんなどうしもないゴミを作った人間が、傑作を作る才能を持っていたという事実にも目を向けたかった。

才能はどう転ぶかわからない。才能はどう育って開花していくかわからない。『殺人魚フライングキラー』が擁護不能の駄作なだけに、人間の可能性の凄まじさを知り、この次に『ターミネーター』を見て圧倒される。人間は努力しなければならないが、その前に反省しなければならない。反省して、どうするべきなのか、何が必要なのか、どう反省するべきか考えなければ、どんな努力も空回りするだけだ。筋肉馬鹿な人間は努力努力とばかり連呼するが、実は反省のほうがよほど大事で、反省にこそ時間を費やすべきなのだ。それを徹底的にやって答えを見つけ出した人間が、名監督ジェイムズ・キャメロンになったのだ。

ジェイムズ・キャメロンの出発点は『殺人魚フライングキラー』だ。この駄作があったからこそ、失敗あったからこそ名監督になれた。名作家、優れた芸術家の原典を知るためには、どんな失敗があったかを知らねばならない。そういう意味でも、ジェイムズ・キャメロンのフィルモグラフィーに作られたこの黒い染みを、よく知る必要がある。

監督:ジェイムズ・キャメロン (オビディオ・G・アソニティス)

脚本:ジェイムズ・キャメロン(H.I.ミルトン名義)

音楽:ステルヴィオ・チブリアーニ(スティーヴ・パウダー名義) 製作:築波久子

撮影: ジュールス・ブレンナー 編集:ロベルト・シルヴィ

製作総指揮:オビディオ・G・アソニティス 特殊メイク・特撮:ジャンネット・デ・ロッシ

出演:トリシア・オニール スティーブ・マラチャック ランス・ヘンリクセン