■ 最新記事

(08/15)

(08/14)

(08/13)

(08/12)

(08/11)

(08/10)

(08/09)

(08/08)

(08/07)

(08/06)

■ カテゴリー

お探し記事は【記事一覧 索引】が便利です。

■2013/07/26 (Fri)

劇場アニメ■

この記事はネタバレが多く書かれています。

映画をまだご覧になっていない人は、決して読まないでください。

映画をまだご覧になっていない人は、決して読まないでください。

『風立ちぬ』は「堀越二郎」と「堀辰雄」という2人の実在人物をベースに作られた作品だ。もちろん物語も実際の歴史を背景にしている。そのため可愛らしいキャラクターは登場しないし、出てくる人物が豚などの動物化もしていない。物語の基本的な骨格は「堀越二郎」から多く取られているが、宮崎駿が空想で描いた部分は非常に大きく、結果として「歴史に基づく映画」ではなく飽くまでも「フィクションの映画」と割り切って作られた作品だ。

物語は大正5年から終戦の1945年(昭和20年)までのかなり広い範囲が舞台にされている。大らかな静岡の田舎時代を過ごした少年期、それから上京し三菱内燃機株式会社に入社し、軍の要請で零戦を完成させるまでが描かれる。背景に戦争の災禍が迫り、その時代の流れに荷担しつつ駆け抜けていく1人の若者の半生が映画の舞台だ。

『風立ちぬ』は実在人物をモデルとした、実際の歴史を背景にした物語である。しかし映像から受ける印象は、“リアリティ”ではなくもっと素朴な柔らかさを持った“漫画映画”の感触である。

線は最近のアニメの水準と比較すると、かなり太く描かれ、また線の数も少ない。色塗り分けも最小限に抑えられ、コントラストも淡い。

背景との関連性、例えば開くドアなど、あからさまに背景と動画、別のものだとわかる描かれ方をしている。最近ではデジタルを使って、背景と動画の境界を曖昧にする方法が一般的に使われているが『風立ちぬ』では画面を見ると、どこが背景でどこが動画であるかたちどころにわかってしまう。机の周囲に置かれた小物や、壁に引っかけられた上着、窓の外ではためく旗など、一目見るとすぐにそれらが動画であることがわかる。わかるように描かれているのだ。

映画中には電車やバス、船、飛行機といった様々な無機物が登場するが、デジタルは1シーンも使用されていない。何もかもが動画で描かれ、かつキャラクターと同じく最低限の線と色塗り分けだけで描かれている。線の数を増やしてリアルに描こうとはしていないし、ブラシを使用して背景と区別できないようにしようとも指向しておらず、誰が見てもあからさまに手書きとわかる絵で描かれている。

背景動画などもそうだ。疾走していく飛行機をカメラが追跡していく場面でも、背景の動きはデジタルではなく手書きの動画だ。真っ正面にトラックしていく場面のみデジタルが使用されているが、それは恐らく2例くらいだ。

そう、『風立ちぬ』は動画に立ち返ったアニメなのである。それも極めて古典的な動画作品への回帰であり、いかにもな顔をしてふんぞり返った“劇場アニメ”ではなく“漫画映画”なのである。

『風立ちぬ』は何もかもが活き活きとした躍動感に満たされている。例えばキャラクターの顔だ。キャラクターの顔といえば、崩せばただちに「キャラ崩壊」「作画崩壊」といった声が聞こえてきそうだが、『風立ちぬ』のキャラクターは大胆に顔が崩れる。キャラクターの感情に合わせて、キリッと勇ましく描かれたり、ぐにゃっと歪ませて動揺を表したりする。

そうした描き方はキャラクターだけに留まらず、飛行機や汽車といった無機物に対しても同様の描かれ方が試みられている。汽車はゆったりと揺れながらレールの上を走っているし、飛行機は無理に速度を上げようとした瞬間、全身がぶるぶると震えて前傾姿勢になる。

『風立ちぬ』には今どきな作家が描いている「リアリティ」が皆無なのである。細部を突き詰めて見る側を圧倒してやろう、という意思が感じられない。飽くまでも“漫画映画”として描かれ、その追求はまさに“飽くなき徹底ぶり”なのである。

映画前半の大きな見せ場といえば間違いなく関東大震災のシーンだろう。東京の町並みが“弾け飛んだ”地面に吹っ飛ばされ、家が破壊され電柱がなぎ倒され、平和な日常が瞬く間に大惨事に変わる……。そんな場面ですら、画面にはリアリティはまったくない。使われている技術は何もかもが古い。あからさまな漫画だ。凄まじい振動で跳ね飛ぶ地面は、背景を連ねて密着マルチで描かれているし、崩れる線路などは背景動画だ。デジタルは一切使用されていない。

しかしこの関東大震災のシーンは画面全体が生命観を持って、大きな“しゃっくり”でもしたように見える。その後繰り返される余震が人間の肉声を合成して作った唸り声で表現されていて、リアリティはないが異様な生々しさを持っており、「リアルな光景を目撃した」という感覚は全くないが、映像が持っている有機的イメージがその瞬間その場にいた、といような気分にさせてくれる。地震直後の阿鼻叫喚の風景が贅沢なワイドレンズで描かれ、執念のような動画がやはり凄まじいシーンに仕上げている。

『風立ちぬ』は実在の人物をモデルとしており、実際の歴史を背景にしているのに関わらず、実際の風景をリアルな画で再現してやろうという意思が全く感じられない。ある意味で“素朴”とすらいえる画だが、だからといって映像に“弱さ”はなく、むしろビビッドな力強さすら感じさせる。

歴史の背景を再現した構図はどれも美しく、大らかともいえる線のみで構成されたキャラクターのシルエットは的確だし、何より動画への執念は凄まじい。動画の軌道線はどの場面も流麗だし、映画の大画面でありながら線の流れに違和感が出る瞬間はなかった。動くときはキャラクターだけではなく画面上の何もかもが動き出して、場面の情緒を語り始める。ただ動くのではなく、画面全体が俳優として演技を始めるのだ。

素朴さと職人的な芸術が交差する画面の中で、庵野秀明の芝居とすらいえない下手糞な棒読み演技が不思議な調和を持ち始める。

『千と千尋の神隠し』と『ハウルの動く城』で徹底的に線を突き詰めた後、『崖の上のポニョ』で全てを投げて動画の原典に回帰し、その後だからこそ辿り着けた映像だ。生涯をかけて絵と動画に全てを捧げてきた画狂老人だからこそ描ける一つの境地とも呼べる精神性の高さが作品から感じられる。

『風立ちぬ』は一つ一つのシーンが短い。断片的にキャラクターの行動と発言を追いかけた後、あっという間に次の場面へと飛んでいき、場合によっては数年の時間が過ぎ去ってしまう。

宮崎駿の映画といえば、一貫した娯楽映画であり続け、多くの作品は一つ一つのシーンにそれなりの長さを持ち、キャラクターの個性がゆったりと魅力がわかるように語られ、何よりもアクションの流れがくっきりとした導線で描かれていた。

しかし『風立ちぬ』はそのように描かれていない。性急といえる早さで物語が進行していく。時に時間が前後して、重要と思える事実の解明も端的に仄めかす程度という描き方である。そうした描き方は、淡泊というほど感情を感じない。

これまでの方法論が使われない代わりに、映画には様々なモチーフが使用されている。飛ぶ帽子や、紙飛行機、こうもり傘、サバの骨……。一つ一つのシーンが短い代わりに、モチーフが全体の連なりを作り、ドラマを繋げ人物を語り始めている。今までにない宮崎駿のドラマメイキングだ。

そうした中で、かなり長いシーンがいくつか描かれている。一つは堀越二郎が見ている夢の中のシーンである。この夢の中で、堀越二郎は憧れのジャンニ・カプローニと遭遇する。ジャンニ・カプローニと堀越二郎がともに同じ夢を見ている、というが、とうとうジャンニ・カプローニが現実世界に登場することがなかったので、2人が本当に夢を共有したのかわからずじまいに終わってしまった。

『風立ちぬ』はあえてなのだろう、フィクションにありがちな独白が描かれていない。どのキャラクターも現実的な範疇での対話しかしていない。事務的な連絡事項のような対話ばかりで、現実世界で感情を剥き出しにして何かを語る、という場面がない。もっといえば、『風立ちぬ』の描写にはいかにもな“ドラマチック”が欠落している。

そうした人物の独白や感情といった部分は、夢の中で語られる。堀越二郎が飛行機作りを将来の夢にするのは、現実の風景ではなくこの夢の場面だ。新しい飛行機の設計を語るのも、現実世界ではなくこの夢の世界だ。

またジャンニ・カプローニは飛行機作りの暗部を語る。職人は単純で純粋に美しい物を作りたい、という動機で飛行機を作っているが、それは戦争の道具に使用されてしまう。これはジャンニ・カプローニを通じて、堀越二郎が抱いている懸念は不安が代弁された場面で、実際にこの懸念を抱いているのは堀越二郎である。堀越二郎が夢の中で、ジャンニ・カプローニという代理人格を通して、自分自身の不安と不満を語っているのだ。

もう一つ、長く描かれた場面がある。奈緖子と再会する軽井沢の高原の場面だ。堀越二郎が七試艦戦のテスト飛行に失敗し、挫折の傷心を癒やすためにやってきた場所である。

ここで、もう一人の外国人が登場する。カストルプと名乗るドイツ人だ。カストルプは堀越二郎の隣の席に座り、唐突にカプローニの話を始める。いうまでもなく、カストルプはカプローニの代理人であり、軽井沢の風景は、確かに現実世界であるが極めて堀越二郎の内面世界に近い場面である。軽井沢のあまりにも浮き世離れした美しい草原の風景は、堀越二郎の夢の世界に酷似している。軽井沢はもちろん現実の世界だが、一方で半分くらいは夢の世界であり、この夢の世界で堀越二郎は里見菜穂子と出会い、夢の世界だからこそ活き活きと感情を交差させるのだ。

『風立ちぬ』は風の映画である。宮崎駿といえば飛翔と風。何もない場面でも風を巻き起こす作家だ。

しかし『風立ちぬ』は全てのシーンに風が吹いているわけではない。むしろ現実の風景は風が極限まで抑えられてる。飽くまでも現実の世界として、人間や世界が地面に縛り付けられているものとして描かれている。

その一方で、夢の世界は過剰なくらい風が意識されて描かれている。雲は早く流れていき、足下の草むらにざわざわと風が流れていく様子が描かれ、人物は絶えず吹いている風を体に浴びている。菜穂子の出会いの場面も同様に強烈な風が意識されているのがわかるだろう。

また夢の場面は戦争から遠ざかった平和の場面であるといえる。現実の世界は色も重々しく、風が凪いで今まさに迫ろうとしている戦争にみんなざわざわとしている。もちろん、『風立ちぬ』には実際の戦争、あるいは戦闘の場面はまったく描かれていない。しかし風のなさと情景の重々しさが戦争の影を予告している。

その一方で風渡る夢の世界は平和の世界であり、同時にファンタジーの世界である。戦争が迫る現実世界から逃避したファンタジーである。ファンタジーだからこそそこで風が吹いているわけだし、またファンタジーだからこそ情念が交わされるのである。

飛行機を作りたいがそれは戦争に利用され、戦争に利用されるから作るチャンスが巡ってくる。しかし堀越二郎は戦争の道具など作りたいとは思っていない。そうした前提から置かれた矛盾。そうした矛盾への折り合いと、願望が実現される場所として、ファンタジーが用意されている。

『風立ちぬ』は巨匠・宮崎駿の新しい局面である。いや、『もののけ姫』を総決算映画と見なすと、それ以後の作品はずっと新しい局面を、新しい扉を開き続けているといえる。

『千と千尋の神隠し』で自身の深層心理と死を見詰め、『ハウルの動く城』では老いと死というテーマを極限まで追い詰めて、『崖の上のポニョ』では一転して無邪気な生命の誕生を高らかに描きあげた。

『風立ちぬ』はそれまで作り続けた娯楽映画の文法を全て切り捨てて、今まで手を出してこなかったドラマが描かれた。堀越二郎40歳までの経緯が描かれた作品だ。これまで、一つの事件、短い時間の間に起きた出来事ばかり描いてきたから、大胆ともいえる転換で、しかもそれがあまりにも見事に完成している。文法を変えてみても、巨匠はやはり巨匠だった、というわけだ。

70歳を過ぎてまだまだ転機。まだまだ新局面。とんでもない作家だ。宮崎駿の周囲では、まだ新しい風が吹き続けている。

ほんの少し続きを書きました→とらつぐみTwitterまとめ:『風立ちぬ』感想 夢から取り出した理想は、現実世界の醜さにまみれて失われてしまう

作品データ

原作・脚本・監督:宮崎駿

作画監督:高坂希太郎 動画検査:舘野仁美 美術監督:武重洋二

色彩設計:保田道世 撮影監督:奥井敦 編集:瀬山武司

音響演出・整音:笠松広司 アフレコ演出:木村絵理子 音楽:久石譲

プロデューサー:鈴木敏夫 製作担当:奥田誠治・福山亮一・藤巻直哉

アニメーション制作:スタジオジブリ

出演:庵野秀明 瀧本美織 西島秀俊 西村雅彦

スティーブン・アルパート 風間杜夫 竹下景子

志田未来 國村隼 大竹しのぶ 野村萬斎

PR

■2013/07/20 (Sat)

シリーズアニメ■

が、一転してその数年後。スイミングスクールは潰れ、身近な場所からプールはなくなり、仕方なく小さな浴槽に水を張って潜っている七瀬遙。大きな体を水の中に沈ませながら、七瀬遙は憂鬱に思考を巡らす。

「死んだ婆ちゃんから聞いた古い諺。10で神童、15で天才、20すぎるとただの人。……ただの人まで、あと3年ちょっと。ああ、早くただの人になりてぇ……」

七瀬遙は自身が普通の人間と違うことに自覚的でいる。過剰に、中毒者のように水を求める性格。泳ぐ行為そのものへの渇望。それから言うまでもなく泳ぐための圧倒的な技術。

七瀬遙は天才だ。天才ゆえに水を渇望してしまう。しかしただの人になりさえすれば、もう泳ぐことを求めずに済むかも知れない。もしかしたら、泳ぐ才能で他の誰かを打ちのめしてしまうこともなくなるかもしれない……という思いもあるかもしれない。

七瀬遙は水泳の才能と、水泳への愛着を抱きながら、その機会を完全に失ってしまった少年だ。

その一方で、自由に水へアクセスできる少年が登場する。七瀬遙のライバルである松岡凜だ。しかし2人は対立状態にあり、松岡凜はオーストラリアに水泳留学をしながらも、挫折し現在水泳部に所属していない。いつでも水に触れられる立場にありながら、松岡凜はあえて水と接触していないのだ。

この2人の関係は、ともに少年時代に遡ることができる。おそらく松岡凜は、分断された七瀬遙の少年時代の一つなのだろう。七瀬遙が取り戻そうとしているのは、少年時代、スイミングスクールに通っていたあの時なのだ。

荒廃したプールを修復するのは、七瀬遙の精神の修復するためだろう。対立関係にある松岡凜は、おそらくは七瀬遙から切り離されたもう一つの自我。だから七瀬遙と松岡凜、2人が和解した時にこそ、荒廃した七瀬遙の精神が回復し、次なる段階へ成長する切っ掛けになるのだろう。七瀬遙が目指しているのは、失われた少年時代の再現だ。

アニメーションとしての『Free!』の主軸は、言うまでもなく“水”と“水泳”だ。水泳をテーマにして描く限り、避けて通れない要素だろう。

水を描くのは難しい。手書きアニメーションの世界だけではなく、デジタルアニメーションの世界でも同様に言われている。なぜなら、“教科書”が存在しないからだ。

が、しかし水に限っては教科書がない。教科書には参考としていくつかカットを取り上げているものの、決定的なものとは言いがたい。

“何となく知っている”と“本当の意味で理解している”との間には、あまりにも大きな差異があり、絵を描くという行為は、芸術的行動云々ではなく実際にはこの“理解する”という部分を突き詰めていく作業であり、ある種の科学的追求の一様であるとも言える。“知らない”で描いた絵は、漠然と近いものがあっても真実と呼ぶには足りぬのだ。

この水を観察し、絵の中で再現する過程のなかで、どんな葛藤があったのか我々はまだ知ることができない。これから作り手による情報が開示されると思われるが、相当な苦労があったと想像される。手書きアニメーションとしては“水”というテーマは前人未踏の領域だ。これをテーマとして掲げた時点で、『Free!』にはアニメ史的な意義があるといえるだろう。

人間が泳ぐとき、どのように動くのか……。まず飛び込みの瞬間。人はどれくらいの速度と角度で水面に突っ込んでいくのか。また水は、どの程度弾け飛ぶのか。水の中に潜り、泡をまといながら這い進んでいく。それから水面に這い上がっていき、腕で水を掻き出しつつ泳ぐ。この時の腕の動きは、3コマ撮りの場合、何コマで動くべきか。アニメーターは動きを徹底的に解析しなければならない。1枚画で再現すればいいのなら、写真をトレースすればいい。しかしアニメーションは動きを分析しつつ、アニメーションとして洗練された動きに見えなければならない。リアルであればいいというのではなく、アニメーションとして落とし込み、人間の動き、水の動きを同時に体系化していかねばならない。教科書がないから、アニメーター達はいちから全てを模索しなければならなかったはずだ。

泳ぎ、あるいは競泳をテーマにしたアニメは、寡聞にして私は知らない。おそらくはアニメで初めての試みだと思われるし、これはサッカーやテニスやバスケを描くよりも、よほど大きな冒険だったはずだ(もっともアニメにおけるサッカーやテニスやバスケは、実際的な観察によるものではなく、多分にファンタジーだが。特にテニスは)。

現在第3話まで放送されているが、水と泳ぎの表現に関しては見事というしかなくらいによく描けている。アクションシークエンスとして、その他のアニメの中に際立った存在感を持っているとも言える。

『Free!』がいい形に終わり、この作品で描かれたアニメーション……すなわち“水”と“泳ぎ”の表現が教科書として残れば、この作品が映像化された意義は非常に大きいと考えられる。

背景も同様にざっくりと描かれている。線は少なく、色数も少ない。必要最低限の奥行きだけで、その他のものが削ぎ落とされている。場面によっては、パースが怪しく見える場面すらある。

物語の主眼が、そうしたキャラクターや空間表現にないことがよくわかる。

その一方で、やはり注目は男性キャラクターの骨格だろう。いや、筋肉というべきか。ただしその表現は筋骨隆々、というのではなく、体脂肪を極限まで抑えられた姿だ。それはスポーツしている人間の体というより、モデルのような美しく、流線的なボディだ。こういった描

『Free!』はリアルな男性の体格が追求されたアニメではなく、美術家としての理想が追い求められた作品だ。筋肉の描き方に、「こうでなければならない!」という作り手のこだわりと、執着、美意識が同時に感じられる部分である。

アニメーションの制作は、京都アニメーションというより、アニメーションDoとするべきだろう。アニメーションDoは2000年に設立されたアニメーション会社で、その設立目的そのものが京都アニメーションのバックアップであり、外注を受け付けた場合は“京都アニメーション”と一括される場合もあるようだ。

業界において高クオリティを誇示する京都アニメーションの縁の下として支えてきたアニメーションDoだが、その中でも優れた作家が育ちつつあるようだ。『Free!』の監督内海紘子は、現在もアニメーションDoの所属だ。内海紘子だけではなく、作画監督や演出にアニメーションDoのスタッフが名前を連ねるようになってきた。

アニメーションDoはすでに、単に京都アニメーションを下支えするだけの存在ではない。しかしライバル関係のような対立はなく、立場は良好で、才能の交流が進んでいるようだ。

京都アニメーションとアニメーションDo……ふたつの優れた才能が、相乗効果となって今後もよりより作品を作っていくことに期待したい。

作品データ

監督:内海紘子 原案:おおじこうじ

シリーズ構成:横谷昌宏 キャラクターデザイン・総作画監督:西屋太志

美術監督:鵜ノ口穣二 色彩設計:米田侑加 小物設定:秋竹斉一

撮影監督:高尾一也 編集:重村建吾

音響監督:鶴岡陽太 音楽:加藤達也 音楽制作:ランティス

アニメーション制作:京都アニメーション/アニメーションDo

出演:島﨑信長 鈴木達央 宮野真守 代永翼 平川大輔 渡辺明乃

雪野五月 佐藤聡美 津田健次郎 宮田幸季 家中宏

■2013/07/04 (Thu)

評論■

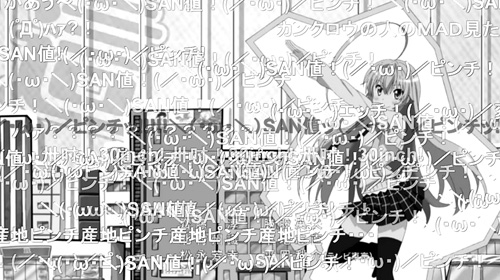

■ \(・ω・\)SAN値!(/・ω・)/ピンチ!

主題歌が始まると同時に、ニコニコ動画の画面は【\(・ω・\)SAN値!(/・ω・)/ピンチ!】の文字で埋め尽くされる。【\(・ω・\)SAN値!(/・ω・)/ピンチ!】とは、『這いよれ!ニャル子さんW』のオープニング主題歌に使われたキーフレーズだ。オープニングの冒頭、途中など、 様々な箇所に何度も【\(・ω・\)SAN値!(/・ω・)/ピンチ!】のフレーズが繰り返され、その度に【\(・ω・\)SAN値!(/・ω・)/ピンチ!】のコメントが画面を一杯に覆う。

様々な箇所に何度も【\(・ω・\)SAN値!(/・ω・)/ピンチ!】のフレーズが繰り返され、その度に【\(・ω・\)SAN値!(/・ω・)/ピンチ!】のコメントが画面を一杯に覆う。

最近の話ではなく、アニメではずっと昔から「馴染みやすいフレーズ」が主題歌に取り入れられてきた。多くの場合が主人公や必殺技の名前、あとはやはり【\(・ω・\)SAN値!(/・ω・)/ピンチ!】などの本編で使用されるわけではないキーとなるフレーズだ。そうしたキーフレーズの多くはサビに入ったところの、一番盛り上がったところで使用される。歌い手は高らかに必殺技を叫び、主題歌のテンションは最高潮のラインのさらに上を突き抜けて恍惚の瞬間に突入するのだ。

アニメの主題歌はそうした伝統ともいえるキーフレーズの使い方を継承し、現代的な早いリズムやサンプリングを利用して独自の地位とスタイルを作り上げている。『這いよれ!ニャル子さん』のオープニング主題歌はその形式をさらに押し進めて、【\(・ω・\)SAN値!(/・ω・)/ピンチ!】のフレーズをあたかも一つの音楽のように取り入れ、何度も繰り返しす。

このリズムが実際かなり心地よく、ニコニコ動画は“合いの手”を入れるように【\(・ω・\)SAN値!(/・ω・)/ピンチ!】のコメントで埋め尽くされた。

『這いよれ!ニャル子さん』は“合いの手”のアニメだ。アニメ本編に入っても、コメントは絶えることは決してない。『這いよれ!ニャル子さん』の本編といえば、ストーリーラインの骨格が見えなくなるくらいに、ありとあらゆるパロディが連打される。数秒おきに台詞、描写にパロディが打ち込まれ、そのパロディの一つ一つに対して、ユーザーがコメントを打ち返していく。パロディの量はとんでもなく多く、見ていてもほとんどが何のパロディがわからず、次第にそれがパロディなのかパロ ディでないのかの判別すらできなくなる。しかしユーザーは取りこぼさずコメントを打ち込んでいく。あたかも、キャラクターが取り逃がした、あるいは敢えてスルーしたパロディに対して突っ込みを入れるように。それはあたかも、作品に対して“合いの手”を入れているようである。

ディでないのかの判別すらできなくなる。しかしユーザーは取りこぼさずコメントを打ち込んでいく。あたかも、キャラクターが取り逃がした、あるいは敢えてスルーしたパロディに対して突っ込みを入れるように。それはあたかも、作品に対して“合いの手”を入れているようである。

そういう意味で、『這いよれ!ニャル子さん』は“視聴者参加型アニメ”というスタイルを独自に確立したといってもいい。普通に、アニメに限らず映像メディアは一方通行だ。すでに作ったものを放送しているのだからそれは当然だ。しかし『這いよれ!ニャル子さん』に限っては一方通行という感じがしない。あたかもユーザーの合いの手を待ち構えているかのように、いくつものパロディが捻り込まれる。一方通行メディアにかかわらず、どこか舞台劇のような近い距離感を感じさせるアニメだ。

『這いよれ!ニャル子さん』は、視聴者が参加することで、初めて完成するアニメなのだ。ニコニコ動画という視聴者との双方向性を活かせる場所があったからこそ、『這いよれ!ニャル子さん』はより輝いたのである。

■ パロディとギャグの狭間

しかし作品を視聴し続けていくうちに、やがて疑問に思うようになった。

物語中、大量に散布されているパロディの数々。そのパロディの物量に圧倒されるが、しかしそのパロディは果たして――ギャグなのか?

ギャグとは何なのか、パロディとは何なのか、そういうそもそもの問題を突き詰めていかねばならない。『這いよれ!ニャル子さん』がパロディを主体としている作品であるのは間違いない。しかし、ギャグとはそもそも何なのか?

Wikipedia:ギャグ

Wikipediaに示された概要には、概ねにおいて笑いをもたらすフレーズとなっている。しかし、ギャグのどういった瞬間に、我々は笑うのか。

一面的な例として“落差”という要因が考えられるだろう。まず提示するAというフレーズがあり、次にオチとなるBというフレーズが続く。その落差の大きさが笑いを生む。

一面的な例として“落差”という要因が考えられるだろう。まず提示するAというフレーズがあり、次にオチとなるBというフレーズが続く。その落差の大きさが笑いを生む。

多くの場合、提示となるAは常識的、世間的なものが題材となる。一般的にごくごく当たり前に考えられているものを引っ張り出して、次なるBでその逆である“非常識”を突きつける。AとBの連なりの間で「それはあり得ない」と思うもの、聞き手が想定しないものを提示する。その緊張感と脱力との差異に「そんなものはあり得ない!」という笑いが起きる。

もちろん、これは一面的な例に過ぎない。提示するAに一般的に広まっている何かを引っ張り出し、Bで「それはおかしいのではないか」と。おかしいのはオチであるBではなく、そもそものAではないか、という。ある意味での風刺といった使い方もできるし、もちろんこれでも笑いの反応を引き出すことができる。

実際にギャグの形式は多様だ。Wikipediaにあるように、一般的な所作を誇張することで笑いをもたらす場合もある。ギャグの考案者の数だけ、ギャグのヴァリアントがあるといっていい。

ここで『這いよれ!ニャル子さん』に話題は戻ってくる。『這いよれ!ニャル子さん』のパロディはどうしてギャグではないかも知れない、という疑惑が生まれるのか。

確かに『這いよれ!ニャル子さん』には大量のパロディが描かれているが、その羅列にギャグとしての機能が付与されているのか、という疑問である。不用意に連打されるパロディが、ギャグとして笑いを生むほどに落差を作っているだろうか……と。ある意味で、単にパロディがいくつも並んでいるだけであり、それはギャグとは違う性質のものではないのか、と。

パロディとは無条件に笑いを作り出すものではない。パロディには実際様々な形が存在し、パロディであるからこそギャグとは違う性質の社会的な意義が付与される場合がある。

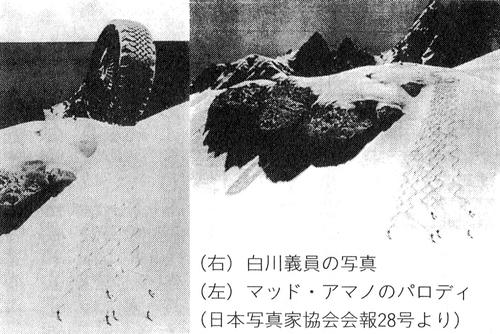

それを事件として報じたのは、1971年(昭和46年)10月1日の読売新聞だ。

記事の内容はこうだ。山岳写真家の白川義員(“よしかず”。“ぎいん”ではない)がオーストラリアの雪山の一場面を撮影した。写真はオーストラリアのスキー学校と交渉して、2ヶ月がかりでやっと完成させたものだった。

記事の内容はこうだ。山岳写真家の白川義員(“よしかず”。“ぎいん”ではない)がオーストラリアの雪山の一場面を撮影した。写真はオーストラリアのスキー学校と交渉して、2ヶ月がかりでやっと完成させたものだった。

ところが、パロディ写真家マッド・アマノはこの写真の上部に、巨大なタイヤを書き足してしまった。マッド・アマノの狙いはシンプルだ。巨大なタイヤは自動車公害問題を示唆しており、スキーヤーたちは、その公害から逃げようとしている人々である。(写真出自:芸術とスキャンダルの間 大島一洋)

この場合のパロディは、“笑い”が狙いではない。この事例のようにパロディとして再構築することで、風景写真が風刺メッセージを得ることだってある。またマッド・アマノのこのパロディは、白川義員が撮影した写真に、ヘリコプターで現地に乗り込み、まっさらな雪原にスキーヤーを走らせる行為に自然破壊的なものを読み取り、その側面をクローズアップさせた。写真家が意図していない側面すらもパロディが突いて見せたのだ。

(Wikipedia:パロディ裁判 白川義員はマッド・アマノのパロディに憤慨し、訴訟を起こした)

というように、パロディには様々な“意図”が込められることで、幅広いメッセージ性を持たせることができる。ギャグは徹頭徹尾“笑い”が主題であるが、パロディには“笑い”以外の様々な表現方法が可能なのである。

では、『這いよれ!ニャル子さん』のパロディはいったい何を指向しているのだろうか。笑いだろうか。確かに『這いよれ!ニャル子さん』はパロディを笑いとして扱っている。ニコニコ動画を見ると、多くの人がギャグとして受け入れているのがわかる。この疑問は愚問ですらある。

しかし敢えて提示してようと思う。

『這いよれ!ニャル子さん』のパロディは、実はギャグ以外の何かを指向しているとしたら?

■ 2次創作化するオリジナル

少しひねくれた人は、大ヒットアニメ『エヴァンゲリオン』を見てこう批判するだろう。

「あんなものはオリジナルとはいえない。設定もシーンも、どれも過去の特撮やアニメで描かれたものばかりじゃないか」

まったくもってその通りだ。しかし、これは批評する側の知っている/知らないの話に過ぎない。そもそも、全ての創作は2次創作であるのだ。

以前に、『インディ・ジョーンズ』の映像と、サイレント時代に制作された冒険映画のいくつかを組み合わせた動画と比較する動画がYouTubeにあった(残念ながらブックマークを作らなかったので、現物を提示することができない)。これが、ぴたりと一致するのである。カット割りから台詞のタイミング、カメラの流れ方まで、ぴたりと一致する。もはや、丸パクリといっても差し支えがないくらいにまでそのままなのだ。

以前に、『インディ・ジョーンズ』の映像と、サイレント時代に制作された冒険映画のいくつかを組み合わせた動画と比較する動画がYouTubeにあった(残念ながらブックマークを作らなかったので、現物を提示することができない)。これが、ぴたりと一致するのである。カット割りから台詞のタイミング、カメラの流れ方まで、ぴたりと一致する。もはや、丸パクリといっても差し支えがないくらいにまでそのままなのだ。

しかし『インディ・ジョーンズ』は『エヴァンゲリオン』のように「あれはパクリだ!」という声は聞こえてこない。何故かといえば、答えはシンプルである。そのことを知らないからだ。だから『エヴァンゲリオン』が過去作のパクリに過ぎない、という意見を口にする人は、単にその程度の知識しか持ち合わせていない、と告白しているようなものである。

最近では『パシフィック・リム』が日本のロボットアニメをリスペクトして作られた作品であると監督自身が公言している。『パシフィック・リム』に限らず、例えば『スターウォーズ』は黒澤明監督の『隠し砦の三悪人』とそっくりだ。パクリでなければ何だと言うくらい、類似が多い。寛容だった当時だから許されたものの、いま制作したらジョージ・ルーカスは袋叩きだっただろう。『マトリックス』は押井守監督の『GHOST IN THE SHELL』を元ネタに作っているという話はあまりにも有名だ。こちらにも類似は非常に多い。

では、上に挙げたあからさまな例以外の作品は、純粋たるオリジナルと呼べるのだろうか。そう呼ぶにはやはり疑問だ。というのも、現在形の作品は、過去の作品と無関係でいることは決してできないからだ。

ある仮説として、創作は20年前後を周期にして回帰すると考えられる。その作家が少年時代に見て感銘を受け、その後大人になって自分が好きだったものを再現するようになるまで、およそ20年くらいだろう、という考え方だ。

ある仮説として、創作は20年前後を周期にして回帰すると考えられる。その作家が少年時代に見て感銘を受け、その後大人になって自分が好きだったものを再現するようになるまで、およそ20年くらいだろう、という考え方だ。

例えば庵野秀明が少年時代、テレビの特撮に夢中になる。その後大人になり、プロの映像作家となって、自分が好きだった特撮を再現しようと『エヴァンゲリオン』という作品を思いつく。それまでの期間を、かなり大雑把に20年前後であろう、と。創作は、20年周期で“帰ってくる”のである。

庵野秀明に限らず、作家を目指す人というのは、作家になろうという感銘を受けた、影響を受けた作品というものがあり、大人になった後も、意識せずともそれを現代的な感性と技術でグレードを上げつつこれを再現しようとしてしまう。少年時代に見て、影響を受けたり、感銘を受けたりといった作品は、作家側がどんなに否定しようとも、絶対に無関係でいられるはずがないのだ。

また、技術面や表現方法においても、過去の作品という礎があるから、今の作品がある。怪獣の見せ方一つ取っても、どう見せればかっこよく見えるか、恐ろしく見えるか、そういう模索を過去の人が充分に検討してくれたから、それを踏み台にしてよりよい表現を目指すことができる。技術面においても、培ってきたものがあるからこそ、より密度の高い描写が可能になる。

過去の作品を礎にし、古びたと思ったテーマを復活させつつ、創作は少しずつグレードを上げてより高度な次元へと発達していくのだ。

現代がかつての時代とどう違うのか、という話をすると、作家になろうとする人達が過剰に創作漬けで育ってきた、ということがいえる。すべてが映像で見てきたものの2次創作なのだ。映像で見てきたもの、即ちフレームで区切られ、特撮が導入され、演出家が指示した演技を見て、これに加算する形で、自分たちの映像を作ろうとしている。

ある種のエリートともいえるが、2次創作という側面はかつてより大きく、克明に現れてくると思う。漫画を目指す人は、かつてより漫画のエリートで漫画の表現や技法を知り尽くした上で漫画家を目指そうとするし、映画監督を目指す人はやはり映画のエリートだろう。しかしそれくらいのエリートでなければ、現代の先鋭化した表現のさらに上を目指すのは、困難であるといえる。

では、そうした2次創作は――『エヴァンゲリオン』や『スターウォーズ』といった作品はオリジナルではないのか、といえば間違いなくオリジナルだ。なぜなら、『エヴァンゲリオン』には庵野秀明という個人の精神性が色濃く現れているし、確かに過去作品の映像が断片的に見えてくるものの、『エヴァンゲリオン』は『エヴァンゲリオン』として一貫したテーマと映像の連なりを持っており、ストーリーも過去作品の類似は発見できるものの、やはり『エヴァンゲリオン』は『エヴァンゲリオン』という揺るぎない存在感を放っている。要するに、過去作品を連想させないだけの力強さを持っている。それに、誰が見てもオリジナルだと言うだろう。2次創作化といえば2次創作だけど、それ以上に、過去作品から切り離された新しい時代に向けた作品だからオリジナルなのだ。

■ 先鋭化するユーザー

そうした作品漬けの日々を過ごしたエリートは、もはや作り手だけの特権ではない。見ている側、読んでいる側といった受け手も、創作のエリートなのだ。ただし彼らは、あくまでも読者エリートであり、作家の立場にいこうとは考えなかった人達だ。

彼らエリートユーザーは創作の方法論など知らないし、作品の体系化もしているわけではないが、それまでに培ってきた視聴経験、読書経験から漠然とながら、しかしかなり的確なストーリーパターンを了解している。

彼らエリートユーザーは創作の方法論など知らないし、作品の体系化もしているわけではないが、それまでに培ってきた視聴経験、読書経験から漠然とながら、しかしかなり的確なストーリーパターンを了解している。

作家がさりげなく描いたつもりのカットから「これは伏線で、次の場面のどこかでこういう展開が来るだろう」と予測を立てて、そのおおよそは的中させてしまう(作家側から見ると「的中させられてしまう」)。現代の読者は、「フラグ」というゲーム由来の言葉を多用しつつ、かなり正確に物語の典型的なパターンを読解し、次なる展開、あるいは物語中に散布した要素から結末を読み当ててしまう(作家側からするとやはり「的中させられてしまう」)。

彼らエリートユーザーは、もちろん作家になるための教育を受けたわけでも訓練を実践したわけでもない。方法論を含めた物語の成り立ちを了解しているわけでもない。だから読者エリートたちの意見は、どこかで必ずおかしい……身の丈に合っていない意見を口にする。

過剰なまでに作品漬けの現代。読者エリート達は作品漬けになる過程で、物語を組み立てる必要なロジックを了解し、そのロジックを普遍的に共有するほどにまでなった。しかし肝心なところで素人に過ぎない読者エリートは、そのロジックをかなり誤解して捉えている。そうした物語の法則性を一つ見つけるたびに、彼らは必ずこう言うのだ――

「最近の物語はありきたりだ。意外性がない」

先鋭化するエリートユーザーは、創作の新たな楽しみ方を発見したようだ。

先鋭化するエリートユーザーは、創作の新たな楽しみ方を発見したようだ。

その作品がパロディを指向していなくても、過去作品との類似を見出し、パロディとして見てしまうのだ。作家はそれをパロディとして描いたつもりはないし、ユーザー達が似ていると指摘する作品を意識しているわけでもない。そもそも知らない場合もある。しかしユーザー達は類似を作り、過去作品と比較し、現在形の作品をパロディとして受け入れようとする。最近のシリアスストーリーである『進撃の巨人』も一部のユーザー達からパロディ作品として受け入れられているようだ。

そうしたパロディとして見なされるためには、その本家と類似作品の間に、必ず“パロディ化”された何かが差し挟まれている。

例えば『ドリフの大爆笑』で有名な加藤茶の「ちょっとだけよ」。これはストリッパーのパロディだ。加藤茶はストリップ劇場に通い、舞台照明や音楽を研究し、パロディとして再構築した。以後、本業のストリッパーは怒り心頭である。脱ぐたびに客席から笑いが巻き起こる。みんな加藤茶の「ちょっとだけよ」を連想するのだ。

同じように、どこかで一度パロディ化されたものが差し挟まれると、それ以後の類似は全てギャグとしてユーザーが受け取ってしまう。例えば、画面に集中線が出ると「強いられているんだ!」。背後に敵が現れたら「志村ー後ろー!」。男同士の友情が描かれると「アーッ!」。女同士の友情が描かれると「キマシ」。「穴」や「掘る」とか「塞ぐ」といった言葉にも反応する。こうした反応はニコニコ動画特有の合いの手文化と言えなくもないが、これこそ過剰に訓練され形式化したユーザーの反応といえる。

同じように、どこかで一度パロディ化されたものが差し挟まれると、それ以後の類似は全てギャグとしてユーザーが受け取ってしまう。例えば、画面に集中線が出ると「強いられているんだ!」。背後に敵が現れたら「志村ー後ろー!」。男同士の友情が描かれると「アーッ!」。女同士の友情が描かれると「キマシ」。「穴」や「掘る」とか「塞ぐ」といった言葉にも反応する。こうした反応はニコニコ動画特有の合いの手文化と言えなくもないが、これこそ過剰に訓練され形式化したユーザーの反応といえる。

過去作品との類似が全くない作品などあるはずもない。すでに書いたように過去作品という礎があって今の作品がある。完全なオリジナルがあったとすればそれはオーパーツだ。だがそれ故に、現代のユーザーの手に掛かれば、どんな作品でもパロディになってしまうのだ。どんなストーリーも途中で結末を言い当ててしまうエリートユーザー達の意識の中に、もはや“シリアスストーリー”なるものは存在しない。全てパロディとして扱われる。

現代はある意味で歪な時代である。かつてはそういった口うるさいエリートはごく一部に過ぎなかった。だが、今や誰も彼もエリートといった状態だ。

現代はある意味で歪な時代である。かつてはそういった口うるさいエリートはごく一部に過ぎなかった。だが、今や誰も彼もエリートといった状態だ。

『スターウォーズ』は制作された当時から『隠し砦の三悪人』との類似が指摘され、「これはオリジナルというよりSFリメイクではないか」と言われていたが、その当時はそう指摘をする人自体がごく少数で、それ以上に声は大きくはならなかった。結局、長い年月の末に、『隠し砦の三悪人』は忘れられ、『スターウォーズ』は「オリジナル作品」として多くの人に受け入れられ、『スターウォーズ』も『隠し砦の三悪人』を連想させないくらい独自的なイメージを持つまでに成長した。

しかしもしも現代だったら? もはや誰も彼もエリート視聴者という時代に『スターウォーズ』のような作品が制作されたら? 「あんなものはただのパクリだ」と間違いなく世界規模で監督が袋叩きになっていたところだろう。

リメイク作品である樋口真嗣監督の『隠し砦の三悪人』は少なくとも『スターウォーズ』よりは完成度の高い作品だと思うが、すでに手厳しいエリートユーザーが大量に育った時代、オリジナル作品と比較され、徹底的に叩きのめされた作品になってしまった。

そうした時代であるから作り手が目下求められているのは、そういったエリートユーザーの思考パターンを1つ越えることである。これまで、創作の教科書に書かれてきた方法論は無意味ではないが、参考程度にしかならない。セオリー通り物語を組み立てても、すべて見透かされてしまう。あろうことか“ありきたりな展開”と捉えられてしまう。そこからさらに向こうの世界を目指さないと、時代を一つ飛び抜けた作品にはならない。

まったくの不可能ではない。あまりの意外性と、誰も結末を予想できなかった『魔法少女まどか☆マギカ』といった良作がある。美しいビジュアルと、緊張感のある俳優の演技で圧倒した『Feto/Zero』といった作品がある。

アイデアを絞り出せば、誰も思いつかなかったストーリーに、思わずコメントを忘れるくらい圧倒させるシーンや演技を作ることは可能なのだ。ただ、今までに以上に、作家は苦労して知恵を絞らなければならない。

■ 逆襲のニャル子さん

『這いよれ!ニャル子さん』の秀逸さは、そうした時代の感覚を了解した上で作っていることにある。『這いよれ!ニャル子さん』は、ユーザーの全てがエリートであることを見越した上で、敢えてハードルの下をくぐり抜ける選択をしたのである。時代の一つ上を飛び抜けるのではなく、時代の感性に寄り添ったのだ。

大量のパロディを散布することで、ユーザーに合いの手を入れてもらう。現代はみんながエリートユーザーだ。どんなパロディを投げても、ユーザー達は確実で正確にラリーを打ち返してくれる。

作り手側が意図していなくても、ユーザーは作品に過去作品と類似を見出して、勝手にパロディとして受け入れてしまう。その性格を逆手に取り、意図的に過去作品との類似を大量に放り込む。キャラクターがパロディについてフォローしなくても、ユーザーが勝手にギャグとして受け入れて笑ってくれる。ギャグは提示したものAと突っ込みBとの間にある落差で笑いを生み出すが、この落差を作り手側が提示しなくても、ユーザー側が勝手にやってくれるというわけである。どんな断片的なパロディであっても、ユーザーは決して見落とさず、拾い上げてくれる。現代のユーザーが先鋭化したエリートだからこそ、あるいはニコニコ動画というメディアがあったからこそ成立する、かなり特殊な“笑い”である。

また『這いよれ!ニャル子さん』は現代のユーザー達に向けてささやかなながら逆襲を試みている。一見すると、意味もなく配列しているだけに思えるパロディの数々。そのパロディこそが、次の展開を作る伏線である、という構図だ。

この方法論が最初に提示されたのは第2話、ニャル子さんがベンチに座り、「さーて今日の世界情勢は、と」と新聞を開く。これは千葉繁が押井守作品に何度か繰り返したギャグである。この台詞は『うる星やつら』『パトレイバー』などで使用された。これをニャル子さんが踏襲したのである。これが、実は後半に向けたかなり重要な伏線であった。

この方法論が最初に提示されたのは第2話、ニャル子さんがベンチに座り、「さーて今日の世界情勢は、と」と新聞を開く。これは千葉繁が押井守作品に何度か繰り返したギャグである。この台詞は『うる星やつら』『パトレイバー』などで使用された。これをニャル子さんが踏襲したのである。これが、実は後半に向けたかなり重要な伏線であった。

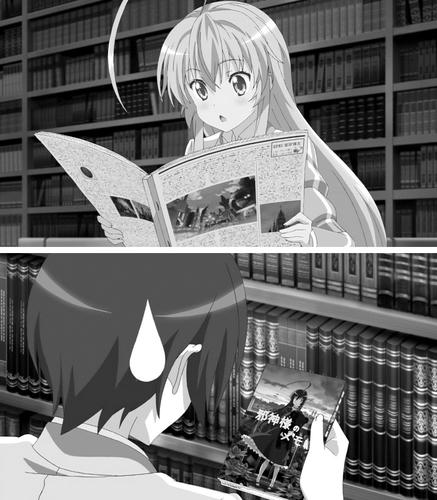

さらに真尋が図書館で何気なく手にした本。『邪神様のメモ帳』。『神様のメモ帳』というタイトルの推理小説を基にしたパロディだ。視聴者は多くのパロディの一つだと思って、笑って見過ごしたが、実はこれこそ、エピソードの結末に繋がる伏線であった。

そう、『這いよれ!ニャル子さん』はパロディを物語展開の重要な一要素として取り込んだのである。

――『這いよれ!ニャル子さん』のパロディはいったい何を指向しているのだろうか。

いよいよこの答えが見えてきただろう。『這いよれ!ニャル子さん』のパロディには物語的な有意味が与えられた作品であるのだ。パロディの概ねの意図はギャグであるが、『這いよれ!ニャル子さん』はそこに有意味を与え、パロディが物語的重要度を持っている。それはエリートユーザー達が予想もできなかった“意外性”を確実に提示するものだった。

いよいよこの答えが見えてきただろう。『這いよれ!ニャル子さん』のパロディには物語的な有意味が与えられた作品であるのだ。パロディの概ねの意図はギャグであるが、『這いよれ!ニャル子さん』はそこに有意味を与え、パロディが物語的重要度を持っている。それはエリートユーザー達が予想もできなかった“意外性”を確実に提示するものだった。

シリーズ後半に入れば、ユーザーが予想してくることを見越して、「どのパロディが伏線でしょう」と提示してくる。第10話は『マーズアタック』と『宇宙戦争』のパロディをはじめに提示し、どちらが伏線か予想させるような内容だった。ここまで来ると、ユーザーとの双方向を意識したゲームのようだ。

シリーズ後半に入れば、ユーザーが予想してくることを見越して、「どのパロディが伏線でしょう」と提示してくる。第10話は『マーズアタック』と『宇宙戦争』のパロディをはじめに提示し、どちらが伏線か予想させるような内容だった。ここまで来ると、ユーザーとの双方向を意識したゲームのようだ。

『這いよれ!ニャル子さん』はハードルの下をくぐり抜けるという、一見すると“ズル”を使いつつ、同時代の予想を一歩上回る作品として自立した。パロディをパッチワークのように折り重ねて、その末でできあがった作品であり、パロディが単にパロディとして孤立しているのではなく、作品を構成させる重要な要素になっている。またそれは、同時代の先鋭化した感性があったからこそ成立した方法論であった。オリジナリティをあえて切り捨てることで成立した、『這いよれ!ニャル子さん』らしいオリジナリティである。

(」・ω・)」SAN値!(/・ω・)/ピンチ!!

\(・ω・\)SAN値!(/・ω・)/ピンチ!

\(・ω・\)SAN値!(/・ω・)/ピンチ!

主題歌が始まると同時に、ニコニコ動画の画面は【\(・ω・\)SAN値!(/・ω・)/ピンチ!】の文字で埋め尽くされる。【\(・ω・\)SAN値!(/・ω・)/ピンチ!】とは、『這いよれ!ニャル子さんW』のオープニング主題歌に使われたキーフレーズだ。オープニングの冒頭、途中など、

最近の話ではなく、アニメではずっと昔から「馴染みやすいフレーズ」が主題歌に取り入れられてきた。多くの場合が主人公や必殺技の名前、あとはやはり【\(・ω・\)SAN値!(/・ω・)/ピンチ!】などの本編で使用されるわけではないキーとなるフレーズだ。そうしたキーフレーズの多くはサビに入ったところの、一番盛り上がったところで使用される。歌い手は高らかに必殺技を叫び、主題歌のテンションは最高潮のラインのさらに上を突き抜けて恍惚の瞬間に突入するのだ。

アニメの主題歌はそうした伝統ともいえるキーフレーズの使い方を継承し、現代的な早いリズムやサンプリングを利用して独自の地位とスタイルを作り上げている。『這いよれ!ニャル子さん』のオープニング主題歌はその形式をさらに押し進めて、【\(・ω・\)SAN値!(/・ω・)/ピンチ!】のフレーズをあたかも一つの音楽のように取り入れ、何度も繰り返しす。

このリズムが実際かなり心地よく、ニコニコ動画は“合いの手”を入れるように【\(・ω・\)SAN値!(/・ω・)/ピンチ!】のコメントで埋め尽くされた。

『這いよれ!ニャル子さん』は“合いの手”のアニメだ。アニメ本編に入っても、コメントは絶えることは決してない。『這いよれ!ニャル子さん』の本編といえば、ストーリーラインの骨格が見えなくなるくらいに、ありとあらゆるパロディが連打される。数秒おきに台詞、描写にパロディが打ち込まれ、そのパロディの一つ一つに対して、ユーザーがコメントを打ち返していく。パロディの量はとんでもなく多く、見ていてもほとんどが何のパロディがわからず、次第にそれがパロディなのかパロ

そういう意味で、『這いよれ!ニャル子さん』は“視聴者参加型アニメ”というスタイルを独自に確立したといってもいい。普通に、アニメに限らず映像メディアは一方通行だ。すでに作ったものを放送しているのだからそれは当然だ。しかし『這いよれ!ニャル子さん』に限っては一方通行という感じがしない。あたかもユーザーの合いの手を待ち構えているかのように、いくつものパロディが捻り込まれる。一方通行メディアにかかわらず、どこか舞台劇のような近い距離感を感じさせるアニメだ。

『這いよれ!ニャル子さん』は、視聴者が参加することで、初めて完成するアニメなのだ。ニコニコ動画という視聴者との双方向性を活かせる場所があったからこそ、『這いよれ!ニャル子さん』はより輝いたのである。

■ パロディとギャグの狭間

しかし作品を視聴し続けていくうちに、やがて疑問に思うようになった。

物語中、大量に散布されているパロディの数々。そのパロディの物量に圧倒されるが、しかしそのパロディは果たして――ギャグなのか?

ギャグとは何なのか、パロディとは何なのか、そういうそもそもの問題を突き詰めていかねばならない。『這いよれ!ニャル子さん』がパロディを主体としている作品であるのは間違いない。しかし、ギャグとはそもそも何なのか?

Wikipedia:ギャグ

Wikipediaに示された概要には、概ねにおいて笑いをもたらすフレーズとなっている。しかし、ギャグのどういった瞬間に、我々は笑うのか。

多くの場合、提示となるAは常識的、世間的なものが題材となる。一般的にごくごく当たり前に考えられているものを引っ張り出して、次なるBでその逆である“非常識”を突きつける。AとBの連なりの間で「それはあり得ない」と思うもの、聞き手が想定しないものを提示する。その緊張感と脱力との差異に「そんなものはあり得ない!」という笑いが起きる。

もちろん、これは一面的な例に過ぎない。提示するAに一般的に広まっている何かを引っ張り出し、Bで「それはおかしいのではないか」と。おかしいのはオチであるBではなく、そもそものAではないか、という。ある意味での風刺といった使い方もできるし、もちろんこれでも笑いの反応を引き出すことができる。

実際にギャグの形式は多様だ。Wikipediaにあるように、一般的な所作を誇張することで笑いをもたらす場合もある。ギャグの考案者の数だけ、ギャグのヴァリアントがあるといっていい。

ここで『這いよれ!ニャル子さん』に話題は戻ってくる。『這いよれ!ニャル子さん』のパロディはどうしてギャグではないかも知れない、という疑惑が生まれるのか。

確かに『這いよれ!ニャル子さん』には大量のパロディが描かれているが、その羅列にギャグとしての機能が付与されているのか、という疑問である。不用意に連打されるパロディが、ギャグとして笑いを生むほどに落差を作っているだろうか……と。ある意味で、単にパロディがいくつも並んでいるだけであり、それはギャグとは違う性質のものではないのか、と。

パロディとは無条件に笑いを作り出すものではない。パロディには実際様々な形が存在し、パロディであるからこそギャグとは違う性質の社会的な意義が付与される場合がある。

それを事件として報じたのは、1971年(昭和46年)10月1日の読売新聞だ。

ところが、パロディ写真家マッド・アマノはこの写真の上部に、巨大なタイヤを書き足してしまった。マッド・アマノの狙いはシンプルだ。巨大なタイヤは自動車公害問題を示唆しており、スキーヤーたちは、その公害から逃げようとしている人々である。(写真出自:芸術とスキャンダルの間 大島一洋)

この場合のパロディは、“笑い”が狙いではない。この事例のようにパロディとして再構築することで、風景写真が風刺メッセージを得ることだってある。またマッド・アマノのこのパロディは、白川義員が撮影した写真に、ヘリコプターで現地に乗り込み、まっさらな雪原にスキーヤーを走らせる行為に自然破壊的なものを読み取り、その側面をクローズアップさせた。写真家が意図していない側面すらもパロディが突いて見せたのだ。

(Wikipedia:パロディ裁判 白川義員はマッド・アマノのパロディに憤慨し、訴訟を起こした)

というように、パロディには様々な“意図”が込められることで、幅広いメッセージ性を持たせることができる。ギャグは徹頭徹尾“笑い”が主題であるが、パロディには“笑い”以外の様々な表現方法が可能なのである。

では、『這いよれ!ニャル子さん』のパロディはいったい何を指向しているのだろうか。笑いだろうか。確かに『這いよれ!ニャル子さん』はパロディを笑いとして扱っている。ニコニコ動画を見ると、多くの人がギャグとして受け入れているのがわかる。この疑問は愚問ですらある。

しかし敢えて提示してようと思う。

『這いよれ!ニャル子さん』のパロディは、実はギャグ以外の何かを指向しているとしたら?

■ 2次創作化するオリジナル

少しひねくれた人は、大ヒットアニメ『エヴァンゲリオン』を見てこう批判するだろう。

「あんなものはオリジナルとはいえない。設定もシーンも、どれも過去の特撮やアニメで描かれたものばかりじゃないか」

まったくもってその通りだ。しかし、これは批評する側の知っている/知らないの話に過ぎない。そもそも、全ての創作は2次創作であるのだ。

しかし『インディ・ジョーンズ』は『エヴァンゲリオン』のように「あれはパクリだ!」という声は聞こえてこない。何故かといえば、答えはシンプルである。そのことを知らないからだ。だから『エヴァンゲリオン』が過去作のパクリに過ぎない、という意見を口にする人は、単にその程度の知識しか持ち合わせていない、と告白しているようなものである。

最近では『パシフィック・リム』が日本のロボットアニメをリスペクトして作られた作品であると監督自身が公言している。『パシフィック・リム』に限らず、例えば『スターウォーズ』は黒澤明監督の『隠し砦の三悪人』とそっくりだ。パクリでなければ何だと言うくらい、類似が多い。寛容だった当時だから許されたものの、いま制作したらジョージ・ルーカスは袋叩きだっただろう。『マトリックス』は押井守監督の『GHOST IN THE SHELL』を元ネタに作っているという話はあまりにも有名だ。こちらにも類似は非常に多い。

では、上に挙げたあからさまな例以外の作品は、純粋たるオリジナルと呼べるのだろうか。そう呼ぶにはやはり疑問だ。というのも、現在形の作品は、過去の作品と無関係でいることは決してできないからだ。

例えば庵野秀明が少年時代、テレビの特撮に夢中になる。その後大人になり、プロの映像作家となって、自分が好きだった特撮を再現しようと『エヴァンゲリオン』という作品を思いつく。それまでの期間を、かなり大雑把に20年前後であろう、と。創作は、20年周期で“帰ってくる”のである。

庵野秀明に限らず、作家を目指す人というのは、作家になろうという感銘を受けた、影響を受けた作品というものがあり、大人になった後も、意識せずともそれを現代的な感性と技術でグレードを上げつつこれを再現しようとしてしまう。少年時代に見て、影響を受けたり、感銘を受けたりといった作品は、作家側がどんなに否定しようとも、絶対に無関係でいられるはずがないのだ。

また、技術面や表現方法においても、過去の作品という礎があるから、今の作品がある。怪獣の見せ方一つ取っても、どう見せればかっこよく見えるか、恐ろしく見えるか、そういう模索を過去の人が充分に検討してくれたから、それを踏み台にしてよりよい表現を目指すことができる。技術面においても、培ってきたものがあるからこそ、より密度の高い描写が可能になる。

過去の作品を礎にし、古びたと思ったテーマを復活させつつ、創作は少しずつグレードを上げてより高度な次元へと発達していくのだ。

現代がかつての時代とどう違うのか、という話をすると、作家になろうとする人達が過剰に創作漬けで育ってきた、ということがいえる。すべてが映像で見てきたものの2次創作なのだ。映像で見てきたもの、即ちフレームで区切られ、特撮が導入され、演出家が指示した演技を見て、これに加算する形で、自分たちの映像を作ろうとしている。

ある種のエリートともいえるが、2次創作という側面はかつてより大きく、克明に現れてくると思う。漫画を目指す人は、かつてより漫画のエリートで漫画の表現や技法を知り尽くした上で漫画家を目指そうとするし、映画監督を目指す人はやはり映画のエリートだろう。しかしそれくらいのエリートでなければ、現代の先鋭化した表現のさらに上を目指すのは、困難であるといえる。

では、そうした2次創作は――『エヴァンゲリオン』や『スターウォーズ』といった作品はオリジナルではないのか、といえば間違いなくオリジナルだ。なぜなら、『エヴァンゲリオン』には庵野秀明という個人の精神性が色濃く現れているし、確かに過去作品の映像が断片的に見えてくるものの、『エヴァンゲリオン』は『エヴァンゲリオン』として一貫したテーマと映像の連なりを持っており、ストーリーも過去作品の類似は発見できるものの、やはり『エヴァンゲリオン』は『エヴァンゲリオン』という揺るぎない存在感を放っている。要するに、過去作品を連想させないだけの力強さを持っている。それに、誰が見てもオリジナルだと言うだろう。2次創作化といえば2次創作だけど、それ以上に、過去作品から切り離された新しい時代に向けた作品だからオリジナルなのだ。

■ 先鋭化するユーザー

そうした作品漬けの日々を過ごしたエリートは、もはや作り手だけの特権ではない。見ている側、読んでいる側といった受け手も、創作のエリートなのだ。ただし彼らは、あくまでも読者エリートであり、作家の立場にいこうとは考えなかった人達だ。

作家がさりげなく描いたつもりのカットから「これは伏線で、次の場面のどこかでこういう展開が来るだろう」と予測を立てて、そのおおよそは的中させてしまう(作家側から見ると「的中させられてしまう」)。現代の読者は、「フラグ」というゲーム由来の言葉を多用しつつ、かなり正確に物語の典型的なパターンを読解し、次なる展開、あるいは物語中に散布した要素から結末を読み当ててしまう(作家側からするとやはり「的中させられてしまう」)。

彼らエリートユーザーは、もちろん作家になるための教育を受けたわけでも訓練を実践したわけでもない。方法論を含めた物語の成り立ちを了解しているわけでもない。だから読者エリートたちの意見は、どこかで必ずおかしい……身の丈に合っていない意見を口にする。

過剰なまでに作品漬けの現代。読者エリート達は作品漬けになる過程で、物語を組み立てる必要なロジックを了解し、そのロジックを普遍的に共有するほどにまでなった。しかし肝心なところで素人に過ぎない読者エリートは、そのロジックをかなり誤解して捉えている。そうした物語の法則性を一つ見つけるたびに、彼らは必ずこう言うのだ――

「最近の物語はありきたりだ。意外性がない」

その作品がパロディを指向していなくても、過去作品との類似を見出し、パロディとして見てしまうのだ。作家はそれをパロディとして描いたつもりはないし、ユーザー達が似ていると指摘する作品を意識しているわけでもない。そもそも知らない場合もある。しかしユーザー達は類似を作り、過去作品と比較し、現在形の作品をパロディとして受け入れようとする。最近のシリアスストーリーである『進撃の巨人』も一部のユーザー達からパロディ作品として受け入れられているようだ。

そうしたパロディとして見なされるためには、その本家と類似作品の間に、必ず“パロディ化”された何かが差し挟まれている。

例えば『ドリフの大爆笑』で有名な加藤茶の「ちょっとだけよ」。これはストリッパーのパロディだ。加藤茶はストリップ劇場に通い、舞台照明や音楽を研究し、パロディとして再構築した。以後、本業のストリッパーは怒り心頭である。脱ぐたびに客席から笑いが巻き起こる。みんな加藤茶の「ちょっとだけよ」を連想するのだ。

過去作品との類似が全くない作品などあるはずもない。すでに書いたように過去作品という礎があって今の作品がある。完全なオリジナルがあったとすればそれはオーパーツだ。だがそれ故に、現代のユーザーの手に掛かれば、どんな作品でもパロディになってしまうのだ。どんなストーリーも途中で結末を言い当ててしまうエリートユーザー達の意識の中に、もはや“シリアスストーリー”なるものは存在しない。全てパロディとして扱われる。

『スターウォーズ』は制作された当時から『隠し砦の三悪人』との類似が指摘され、「これはオリジナルというよりSFリメイクではないか」と言われていたが、その当時はそう指摘をする人自体がごく少数で、それ以上に声は大きくはならなかった。結局、長い年月の末に、『隠し砦の三悪人』は忘れられ、『スターウォーズ』は「オリジナル作品」として多くの人に受け入れられ、『スターウォーズ』も『隠し砦の三悪人』を連想させないくらい独自的なイメージを持つまでに成長した。

しかしもしも現代だったら? もはや誰も彼もエリート視聴者という時代に『スターウォーズ』のような作品が制作されたら? 「あんなものはただのパクリだ」と間違いなく世界規模で監督が袋叩きになっていたところだろう。

リメイク作品である樋口真嗣監督の『隠し砦の三悪人』は少なくとも『スターウォーズ』よりは完成度の高い作品だと思うが、すでに手厳しいエリートユーザーが大量に育った時代、オリジナル作品と比較され、徹底的に叩きのめされた作品になってしまった。

そうした時代であるから作り手が目下求められているのは、そういったエリートユーザーの思考パターンを1つ越えることである。これまで、創作の教科書に書かれてきた方法論は無意味ではないが、参考程度にしかならない。セオリー通り物語を組み立てても、すべて見透かされてしまう。あろうことか“ありきたりな展開”と捉えられてしまう。そこからさらに向こうの世界を目指さないと、時代を一つ飛び抜けた作品にはならない。

まったくの不可能ではない。あまりの意外性と、誰も結末を予想できなかった『魔法少女まどか☆マギカ』といった良作がある。美しいビジュアルと、緊張感のある俳優の演技で圧倒した『Feto/Zero』といった作品がある。

アイデアを絞り出せば、誰も思いつかなかったストーリーに、思わずコメントを忘れるくらい圧倒させるシーンや演技を作ることは可能なのだ。ただ、今までに以上に、作家は苦労して知恵を絞らなければならない。

■ 逆襲のニャル子さん

『這いよれ!ニャル子さん』の秀逸さは、そうした時代の感覚を了解した上で作っていることにある。『這いよれ!ニャル子さん』は、ユーザーの全てがエリートであることを見越した上で、敢えてハードルの下をくぐり抜ける選択をしたのである。時代の一つ上を飛び抜けるのではなく、時代の感性に寄り添ったのだ。

大量のパロディを散布することで、ユーザーに合いの手を入れてもらう。現代はみんながエリートユーザーだ。どんなパロディを投げても、ユーザー達は確実で正確にラリーを打ち返してくれる。

作り手側が意図していなくても、ユーザーは作品に過去作品と類似を見出して、勝手にパロディとして受け入れてしまう。その性格を逆手に取り、意図的に過去作品との類似を大量に放り込む。キャラクターがパロディについてフォローしなくても、ユーザーが勝手にギャグとして受け入れて笑ってくれる。ギャグは提示したものAと突っ込みBとの間にある落差で笑いを生み出すが、この落差を作り手側が提示しなくても、ユーザー側が勝手にやってくれるというわけである。どんな断片的なパロディであっても、ユーザーは決して見落とさず、拾い上げてくれる。現代のユーザーが先鋭化したエリートだからこそ、あるいはニコニコ動画というメディアがあったからこそ成立する、かなり特殊な“笑い”である。

また『這いよれ!ニャル子さん』は現代のユーザー達に向けてささやかなながら逆襲を試みている。一見すると、意味もなく配列しているだけに思えるパロディの数々。そのパロディこそが、次の展開を作る伏線である、という構図だ。

さらに真尋が図書館で何気なく手にした本。『邪神様のメモ帳』。『神様のメモ帳』というタイトルの推理小説を基にしたパロディだ。視聴者は多くのパロディの一つだと思って、笑って見過ごしたが、実はこれこそ、エピソードの結末に繋がる伏線であった。

そう、『這いよれ!ニャル子さん』はパロディを物語展開の重要な一要素として取り込んだのである。

――『這いよれ!ニャル子さん』のパロディはいったい何を指向しているのだろうか。

『這いよれ!ニャル子さん』はハードルの下をくぐり抜けるという、一見すると“ズル”を使いつつ、同時代の予想を一歩上回る作品として自立した。パロディをパッチワークのように折り重ねて、その末でできあがった作品であり、パロディが単にパロディとして孤立しているのではなく、作品を構成させる重要な要素になっている。またそれは、同時代の先鋭化した感性があったからこそ成立した方法論であった。オリジナリティをあえて切り捨てることで成立した、『這いよれ!ニャル子さん』らしいオリジナリティである。

■2013/04/20 (Sat)

ゲーム■

ここに掲載する写真は、すべて『ドラゴンクエストX』ゲームプレイ中に撮影された画像です。

すべてPhotoshopElementsによる画像処理が加えられています。

すべてPhotoshopElementsによる画像処理が加えられています。

撮影場所:ランガーオ山地

撮影場所:グレン城下町

撮影場所:グレン城下町

撮影場所:ラニアッカ断層帯

撮影場所:ラニアッカ断層帯

撮影場所:ラニアッカ断層帯

撮影場所:ミューズ海岸

撮影場所:オルフェア地方西

撮影場所:風車の丘

撮影場所:キリカ草原

撮影場所:アズラン地方

冊絵場所:アズラン地方

撮影場所:スイゼン湿原

撮影場所:スイゼン湿原

撮影場所:スイゼン湿原

撮影場所:港町レンドア北

撮影場所:オルフェアの町

撮影場所:オルッパ地下洞窟

撮影場所:ネタバレのため非公開

撮影場所:ネタバレのため非公開

撮影場所:ネタバレのため非公開

撮影場所:ガタラ原野

撮影場所:ガタラ原野

撮影場所:ガタラ原野

撮影場所:ガタラ原野

撮影場所:港町レンドア北・ツボ錬金ギルド

撮影場所:娯楽島ラッカラン・ランプ錬金ギルド

撮影場所:ネタバレのため非公開

備考:パンツの色は黄色の縞々。

撮影場所:ネタバレのため非公開

ドラゴンクエストX ベータテスト体験記/WiiU版 WiiU版『ドラクエX』概要記事はこちら

ドラゴンクエストX目覚めし冒険者の広場 ※ゲーム中に撮影した画像は、このサイトのマイページで確認できる。

■2013/04/18 (Thu)

シリーズアニメ■

パックには団子が二つ載せられていた。

「わぁーい!」

ゆずこが元気な声をあげてバンザイ。ゆかりはおしとやかに手を一度叩く程度に留めた。

でも私はちょっと溜め息をこぼす。さっき本屋で漫画を買ったばかり。なのに2人にせがまれて団子を買っちゃった。でも、二人の喜ぶ姿が見られたから、まあいいか。

3人でお店の前のベンチに座る。ゆずことゆかりはさっそく団子を食べ始めている。

「おいしー」

「うん。それにお餅って腹持ちがいいよねー」

二人が満足げに感想を漏らしている。

すると、ゆずこがはっと気付いたように、団子でゆかりを指した。

「おもち……だけに」

なぜか低く重い声で、団子を持つ手が震えていた。

「いえーい!」

満足だったらしく、ゆずことゆかりがハイタッチ。

「お前らアホだろ!」

私の突っ込む声をそよ風のごとく受け流して、ゆずことゆかりはまた団子を食べ始めた。

と、ゆずこが私を覗き込むようにしてじっと見ていた。

「なに?」

「ねーゆいちゃん。ほっぺにちゅーしていい?」

お弁当のおかずをおねだりするように、ゆずこは言った。

「はあ、やだよ!」

でも私は大慌て。思わず顔をのけぞらせてしまう。

「ええ、なんで!」

私の拒否が予想外だったらしく、ゆずこが声を上げた。

「なんでもなにも……」

どうしよう、どう言い返せばいいんだろう。私は恥ずかしくてうつむいてしまう。

すると、ゆずこは急に立ち上がった。

「じゃあおっぱい揉ませて!」

「なんで難易度あげてくるんだよ!」

ゆずこは思いっきり言葉に力を込める。私は同じ勢いで、怒鳴って返した。

それで満足だったらしく、ゆずこはいつもの柔らかい笑顔に戻ってベンチに座った。串に残った団子を、口の中にぱくっと入れる。

するとゆかりが自分の頬を指して言った。

ゆずこは、あっと指で自分の頬を触ろうとしたが、何か思いついたみたいに引っ込めた。それから、私の側へすすすと近寄ってきて、

「ゆいちゃん。ぺろって取って」

私を覗き込んで、頬を差し出してくる。

「ちょ!」

「ゆずちゃんずるい~」

ゆかりが笑顔のまま私に顔を寄せてくる。

「ぺろって。ぺろってして~」

「手で拭け!」

私はベンチの端っこへ下がる。

でもゆずこが体を寄せて迫ってくる。そんなゆずこの体にもたれかかって、ゆかりまでも迫ってきた。

「ぺろがいいです~」

ゆずこが甘ったるい声で懇願してきた。

どうすりゃいいんだよ。

とりあえず、顔を10等分にしてみた(左の画像はクリックすると拡大する)(ゆかりを取り上げたのは、笑顔の時の目のラインに特徴が出るから)。1番上の線を0%として、前髪の生え際が描かれているのが10%のところである。眉毛は20%のところ。目の上端は40%のところよりやや上から、思い切って縦に長く、下端は60%~70%のちょうど中間辺り。目のラインはくっきりと強調され、必ず前髪のラインの上に被る。口は一番下で、開くと顎の輪郭線に接する。

可愛い顔を描く時は、目を下の方に大きく描き、頭を大きくする。これは子供の顔や猫の顔から観察して割り出されたセオリーである。しかし『ゆゆ式』は目の位置は中間ラインよりかなり上。髪の生え際のラインとなると、頭の上輪郭線とほぼ接する位置であり、反対に口の位置は下顎のラインと完全に接してしまっている。

ただ『ゆゆ式』の描き方は、そういった中でも突き抜けてしまっている。従来のセオリーから完全に外れる描き方で、それでいてちゃんとキャラクターが“可愛い”と感じられる。

このバランス感覚の発見が、作者三上小又の一つの功績であり、この個性はそれだけで名刺になり得るものである。

中心に立っているゆいたちも構図の中心でありながら、色彩は淡く柔らかい。落ち着いた雰囲気のある色彩感覚である。

キャラクターの線は、もちろんかなりデフォルメされ最小限のラインのみが選択されて描かれているが、部分的に実在的な肉体感覚を思わせる瞬間がある。よく見られるのが手の描き方。指の一つ一つの肉付きの柔らかさや、微妙な角度で変わるフォルムの違いなど、デフォルメでありながらパターン化された描写に陥らずにしっかりと描いている。

映像の特徴的な部分と言えば、フェティッシュなものを感じさせるクローズアップの多用だ。足や指先、セーラー服の裾からちらと見えるへそなど。物語の進行に特に効果を持たない描写でありながら、執拗に描写される。あからさまにフェティッシュな描写だが、ただただ同性から見た可愛らしさを追いかけだけで、性的な感覚からずっと遠く、むしろ心地よい気持ちを後に残してくれる。

その触れ方が、ただ触るとか抱きつくといったものではなく、身体が強く意識されている。第1話ではゆいのおさげを、ゆずことゆかりが弄って遊ぶ場面が描かれている。おさげといったキャラクターの特徴を引っ張り出して弄る場面は珍しいし、またその時の身体の描き方に実在感があるために表面的に弄っている

もちろんそこに性的なやらしさはどこにもない。女の子同士の目線で、ただただお互いが「可愛い」。可愛いから触りたいし愛でたい。お互いのことがすごく好き。それでいてキャラクターのやりとりにも映像にも性的な視線がまったく感じられない。おっぱいを触っても、恥ずかしいけど性的な意思はなく、ただそこにある実在を感じていたいから。手を触ったりおさげを弄ったりする行為からもう少しハードルが高いだけで、あくまでもスキンシップの一つ、性的ではない愛でたいという感情の一様でしかないのだ。

『ゆゆ式』のキャラクターは見ての通り、かなり個性的なバランス感覚で描かれている。生え際は極端に上、目は極端に大きく、口は極端に下。思い切った、というよりある種の突き抜けたバランス感覚で描かれるが、それでもキャラクター達は可愛いと感じられる不思議なフォルムだ。おそらく、作者自身もこのバランスを発見した時、「あ、可愛い」と気付いただろう。いや、「可愛い」と思わなかったら、このスタイルを突き詰めて名刺代わりの「自分の絵」にしようとは思わないはずだ。

「この子たちが可愛い」そういう思いが、そのまま作品に反映され、キャラクター達に仮託され、お互いでキャラクターを愛で合う。

「この子たちが好き」

混じりもののない「この子たちが好き」という純度の高さが、作品をほほえましい少女のスキンシップの物語にしているし、映像化も原作の意思をよくよく汲み取って、フェティッシュでありながら性的な臭いはまったくさせずにある種の無邪気さを感じさせるくらいのおだやかな少女達の物語にしている。

何となく心地いい気持ちになる作品である。

映像には柔らかいぬくもりが行き届いているし、笑いはあってもささやかに添えられるだけ。フェティッシュな画像が連続するが、見ている者を動揺させるような性的な強烈さはなく、そこにあるのはただお互いが「可愛い」という気持ちだけ。3人固まっていて、いつも一緒にいられて楽しい、そういう気持ちだけである。

見ている者の心情を激しく揺さぶるものは何もない。ただこの子たちが無邪気にスキンシップする姿がほほえましい。それだけの物語だけど、映像全体に張り巡らされたお互いを愛でたいというぬくもりが、作品を受容的な優しさに満たしている。

次の記事

■ 第3話の感想

■ 第4話の感想

作品データ

監督:かおり 原作:三上小又

シリーズ構成:高橋ナツコ キャラクターデザイン:田畑壽

メインアニメーター:まじろ・小嶋慶祐 美術監督:加藤浩

色彩設計:水田信子 音響監督:明田川仁

撮影監督:若林優 編集:須藤瞳

アニメーション制作:キネマシトラス

出演:大久保瑠美 津田美波 種田梨沙

堀江由衣 茅野愛衣 潘めぐみ 清水茉菜

■

つづき